文|上海智栈企业管理事务所创始人&首席管理学家 王明春

企业组织,包括对任务的组织和对企业(多任务系统)的组织。上海智栈企业管理事务所又称之为企业的微观组织和宏观组织,或动态组织和静态组织。任务组织是微观组织和动态组织;企业常设组织体系是宏观组织和静态组织。当然,要看到这种区分并不容易,因为两种组织成分是融合的,甚至是合而为一的(单一任务企业典型如此);但同时,这种区分又意义重大,否则,我们可能根本理不出或理不清企业组织设计的头绪。如果说组织是任务的集成工作体系,则企业组织系统中包含着两个维度的集成:任务维度的集成,和企业(或多任务)维度的集成。

其中,任务组织,是组织设计的关键,因为完成任务才是目的,任务过程才是企业运行的真实过程;微观组织模式决定着企业组织的有效性,宏观组织模式只与企业组织的效率有关。任务组织,也是企业组织设计的基础——如果连单一任务的组织方式都没弄清楚,如何能进行多任务系统的组织设计?那么,对于任务,该如何去组织?

1.两种基模

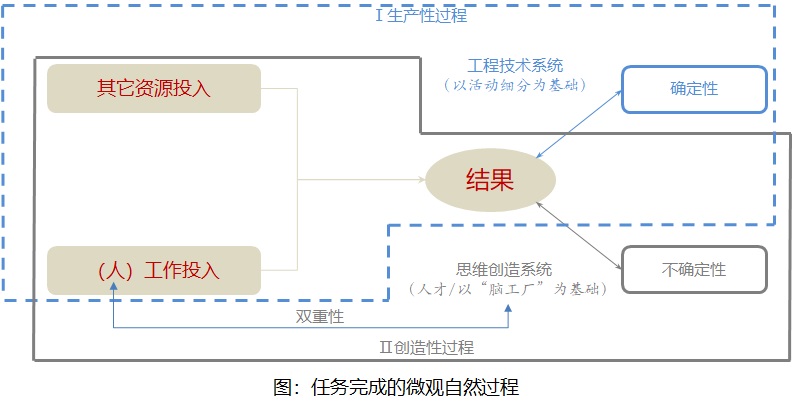

任务组织,即对任务实现的微观自然过程的组织,必须适合这个自然过程的属性——这是原理。任一结果,不是被“生产”出来,就是被“创造”出来。任务完成的微观自然过程只有两种:生产性过程和创造性过程,见下图。因此,适用的任务组织模式(或者说,组织工艺)也只有两种:生产型组织模式和创造型组织模式。这里的“生产”的含义是,按确定的方法、程序、要求和标准操作,而非特指(但包括)那种工厂里的生产式活动。生产性过程的结果是确定的,创造性过程的结果是不确定的。

实践中,与生产型组织模式对应的最佳组织方式是以流程为基础的组织方式;与创造型组织模式对应的最佳组织方式是以人才为中心的组织方式。以流程为基础的组织方式生产力强,以人才为中心的组织方式创新力强。以流程为基础的组织方式是对劳力的集成组织工艺;以人才为中心的组织方式是对智力的集成组织工艺——集成人的“手”和集成人的“脑”适用两种不同的工艺。其中,以人才为中心的组织方式,也可以理解为是,将创造性任务(或活动)建立在人才的“脑工厂”之上。如果任务是混沌的,任务组织也只能是混沌的,只能靠个人的主观作用力去呈现出某种清晰的结果。进而,创新型企业,或企业的创新型部分(如研发体系),更应该像是一个“工场”;向创新型企业转型,必然走向组织的混沌化或“工场”化。

以流程为基础的组织方式和以人才为中心的组织方式,是任务组织的两种基本模式(简称“基模”),是任务组织设计的两个原型,任何任务的实际组织体系都是以这两种基本模式搭建而成,都是在这两个原型基础上的定制。一种工艺类型(或者说,原型)之下,可能又有多种组织逻辑和组织维度。比如,活动与活动之间的关系构成流程,而任务的活动细分(或者分工)可以是无限维的,我们熟悉的以工艺和工序为基础的活动划分只是划分维度之一,以流程为基础的组织模式有多种实践情形;再比如,在实践中,以人才为中心还有它的增强型——以团队为中心等。

2.实践的复杂性

以人才为中心讲求灰度和自由度,以流程为中心讲求的则是清晰度和准确性。以生产型组织思维去管理创新性工作,无疑是荒谬的,自然也是无效的;而用创造型组织工艺去做生产性工作,则是低效的(典型的例子是作坊)。什么性质的任务适用什么类型的任务组织模式,是确定的——这不是一个可以任意选择的问题,而是一个必须对号入座的问题。但是,任务组织的实际设计远非匹配一下那么简单:

其一,原型,只是一个逻辑上的存在,并非具体式样,对特定任务而言还要具体定义,比如从哪个维度进行活动的解构和流程的重构?比如对全流程的管理权如何配置?比如团队的构成和规模?比如团队内部的结构?比如核心人员和团队的管理权边界?等等。

其二,并非所有的任务都是单纯的一种属性,有些任务是兼具两种属性的(既有创造性成分,又有生产性成分;或者,既有创造性活动环节,又有生产性活动环节),相应的,这类任务的微观组织方式应该是两种工艺的融合。但该怎样融合?是连接、包含、叠加还是交织?

其三,任务属性是创造还是生产,是相对于特定企业而言的。如180座的民航大飞机的制造,对于美国波音公司而言可能更接近于是一种生产性质的任务,而对于目前的中国商飞公司而言,则是一个显而易见的“研制”性任务。任何任务的第一次,都是创造型的。

其四,原则上,可以定型的应尽量定型,可以标准化的应尽量标准化,可以明确的应尽量明确——要避免“重复性的创造性”过程(本来可以流程化却没有流程化的任务与活动);更要避免用创造型组织模式做生产性质的工作——这是非常低效的,这也是作坊模式竞争不过工厂化模式的原因。把可以定型的定型化、程序化,甚至自动化,也有利于把人才的精力解放出来,投入到真正需要的创造性活动中;同时,流程化还有利于持续改进,有利于任务过程的工程化、技术化和知识化。因此,即便是创造性工作,也应该尽量识别出其中的确定性构成和维度,并进行流程化组织与管理。对特定任务而言,从以人才为中心走向以流程为中心,是一种成熟化和组织发展;组织设计中,应包含一种机制,促进和实现这种发展。

但另一方面,没有任何一种任务的完成过程已经绝对清晰化或再无改进可能——换句话说,任何一种任务都仍有创造的空间和需要,因此,即便是显而易见的生产性任务的组织,也应保留以人才为中心的组织成分。

其五,以人才为中心的组织成分不可或缺。即便是生产性任务,也是被创造出来的,是从创造型任务发展而来。以人才为中心的组织,是企业的原生组织,是企业的胚胎,是企业进化的来源。任何企业都是从以能人为中心起步的。对于身处VUCA(Volatility易变性,Uncertainty不确定性,Complexity复杂性,Ambiguity模糊性)时代的企业,则需要更多的发挥人才的价值和作用。

其六, 任何一家企业都不可能,也不应该只有一种性质的任务。如何在多种任务的企业环境中,进行单任务的集成工作体系设计?如何通过项目管理模式的引入,将各类任务的组织统一起来,并走向集约?

其七,如何设计任务的信息组织模式,以及相应地,该对任务的组织进行怎样的重构?

其八,任务组织的设计是否,以及如何因人而异?一方面,如果个人能力很强,则应让其承担更大范围的任务片段,相反,则需要缩小其任务片段;另一方面,要避免以“人才”为中心异化为以“人”为中心——如此,等于可能是在将该任务片段交由不胜任的“脑工厂”生产——也因此,对于创造性任务而言,如果没有相应的人才,组织(包括激励机制)无论怎么设计其实都将是无效的。

......

目前为止,我们尚未正式将微观组织作为一个问题加以认知和研究。微观组织问题,似乎被主流的经验主义的管理者们和研究者们有意无意的忽视了(其实是看不见,因为经验主义者永远只能是在宏观层次,进入不了微观自然世界)。上海智栈企业管理事务所认为,任务组织的研究比宏观组织模式的研究更具基础意义和价值,因为它是目的,也是宏观组织体系的设计导向。如果看不到任务完成的微观自然过程,所有的设计都是粗陋的,并难以避免错误的产生;没有对微观组织模式的定义和澄清,宏观组织模式的设计也就失去了依据;没有微观组织的设计,企业组织设计即缺失了最要紧的部分。要实现企业组织设计的科学性和工程化,必须走到微观组织层次。(写于2019年3月5日)

来源:上海智栈企业管理事务所

评论