编者的话:今天我们推荐一部社会学作品《人行道王国》。作者米切尔·邓奈尔(Mitchell Duneier)花了五年时间,深入街头,了解那些在街上摆摊、睡觉、捡垃圾的人,他们游走在法律边缘,看似制造了混乱和威胁,事实上,人行道生活有它自己的社会结构,和日常互动的逻辑。

作者完成初稿之后,给研究对象哈基姆·哈桑看,希望他能提点意见。哈桑指出了一个基本问题:书稿太过局限于他一个人,忽视了第六大道的其他人。米切尔·邓奈尔于是停止了出版,邀请哈桑和他一起在大学合开了一学期的课,叫做“街头生活与美国黑人的思想生活”。随后,邓奈尔去街头做摊贩,做更深入的观察,最后完成了这本开放、深刻的著作,“揭示了今日都市生活的复杂性:它的活力、它的秩序和矛盾,以及它为陌生人提供共情的神奇可能”。

在这本书中,附有哈基姆·哈桑撰写的后记。我们选录在此。文章里,哈桑提出:“我该如何防止他仅仅把我作为资料来应用,不让我对书中材料的选择和描绘上提出意见?”对于今天的“非虚构写作”,这也是很值得思考的。

后 记

文| 哈基姆·哈桑

我决定离开企业、在第六大道上出售书籍,这对我的家人和朋友来说是不可理喻的。有一天傍晚,我的一名黑人前同事看到我在卖书,他走到我面前,带着漫画式的怀疑问道:“这就是你现在在做的吗?”我不想回答这个尴尬的问题,所以我回答说:“不,我只是帮朋友看着东西,他去洗手间了。”

实际上,在我来到第六大道之前很久,我的流亡就已经开始了。为了逃避企业里日常生活的繁文缛节,1998年,我开始在罗宾逊希尔曼律师事务所的文字处理部门做夜班校对。没有任何事情比那一晚的经历更让我意识到我的努力是一场徒劳。那天晚上,因为临近假期,我没有什么工作要做。我坐在秘书的工位上读着一本《商业周刊》。一位白人律师走到我身边。他靠在我的肩上,一个字也没说,也读起来。他正吃着的爆米花屑落在我的头上。我对自己说:“伙计,我应该站起来,把这个人抽到昏。”在我衡量这个选项的那一瞬间,我想象着急救人员抢救着他毫无生气的身体,以及一大群电视记者和警察在走廊里采访着我同事的场景。我一句话都没有说。我的沉默只不过是向给我提供面包的人所做的一系列让步中的又一步。

1991年,在一次雇员评估会上,我突然被行政服务主任解雇了。主任是一位中年白人女性。为什么?她说我被一个律师指控为能力不足,但她拒绝指认是谁。我仍然记得她抑扬顿挫的语调,“我很抱歉,但我们不得不让你走”,就好像那是一首歌的副歌;我也记得我是怎么坐在她桌子对面的椅子上,全身僵硬,为这未能预见及其直接产生的影响而瘫软。我记得她盯着我的脸的样子,我的沉默让她说出:“你看起来能冷静地接受。”

行政服务主任不是我的上级。她是怎么认定我是无能的呢?她的标准是什么?我在夜班工作,很少看到她,除非她工作到很晚的时候。夜班校对员和文字处理者与她或法律人员几乎没有接触,与他们打交道是我上级的职责。

在这次会议之前,我的主管和我开着正常的办公室玩笑。在我受她管理期间,她从来没有给过我任何口头或书面的通知,告诉我我的工作不能令人满意,她也没有出席评估会。

无能?这三年里,我在截稿期限和巨大压力下工作,与其他三名校对员在一间牢房一样大的房间里校对法律文件这又算是什么呢?行政服务主任认为我脸上的表情意思是平静,而那其实是震惊。那天晚上,我离开了这个保守的世界,好挽救我仅存的属于自己的部分,重新建立一个新身份。

* * *

米切尔·邓奈尔记得,我们第一次在我的书摊对话时,我告诉他我有一台罗乐德斯旋转名片架(Rolodex),他当时非常惊讶。他的意外是有着社会背景的。但是如果我没有对米奇提到罗乐德斯这个词呢?因为罗乐德斯这个词往往使人想到坐办公室的人,而因为人们认为我是“街上的人”,我用这个词就显得扎眼。它导致了米奇对我的看法的转变。我在这里想提出的是,如果不是我们的那次谈话,就不会有这本书,因为那次谈话挑战了他关于我和我的社会地位的预设。

在第一章中,米奇回忆起他当时说服我作为这本书的写作对象——在当时,是唯一的对象——所遇到的重重困难。确实,我那时仿佛听到了母亲的命令。每当她不得不离开,留我和兄弟姐妹独自在家时她就会说:我不在的时候谁来都不许开门。

如果我违反了母亲的规定,打开了门,我又是基于什么来权衡米奇的意图呢?我该如何防止他仅仅把我作为资料来应用,不让我对书中材料的选择和描绘上提出意见?一个研究对象如何能参与进他并不信任的民族志研究中去,并以高于研究对象,又不成为作者的角色幸存下来?

因为我认为我在企业工作中灾难般的经历是种族主义的后果(现在许多白人都会把此论断比作寓言故事中的那句“狼来了”),我问自己:“我可以指望米奇这样一个白人社会学家能首先理解,为什么那段经历使我成为了第六大道上的书贩吗?”无法回避的是,种族是一种切身的经验;同时,如果我犯下错误,不给米奇机会,仅凭种族就否认他的人道关怀,我就无从知道他能否准确地写下我的生活。

我不知道米奇将如何记叙我在这些街区上的生活。他会延续传统的社会学研究吗?历史上,这一传统中几乎无法将黑人——尤其是贫困的黑人——描写、理论化成复杂的人类。奇怪的是,即使在读过米奇的书《斯利姆的桌子》后我依然感到担忧。尽管书中对工人阶级黑人的生活有深刻的洞见,但现在是我自己的生活岌岌可危,而非那本书中所描绘的人们的生活。

在几个星期的时间里,我与米奇在我的书摊旁随意地聊天,一有可能我们就会在餐馆里聊,好不被打断、尽兴地聊。这些最初的对话围绕着我人生的基本信息,更重要的是,我讲了使我变成一个街头书贩的原因。那些对话是真情流露。米奇的回应并非带着冷漠的距离感,尽管在我之前的想象中,冷淡是社会学家的标志。他专注地倾听。我开始尊重他的善解人意,很快我就信任了他,相信他能够写我的生活。

三年前阅读了最初的手稿之后,我认为,发生在我书摊边的事件和对话本身无法反映出这些街区的社会结构的复杂性。我给米奇手写了一封很长的信,罗列了我的考虑。我准备好了,以为他会认为我已经越过了自己作为一个“研究对象”的界限。我清楚,我对简·雅各布斯的“公共人物”这个有趣观点的引用影响了米奇的研究计划,但是,鉴于我是一个“研究对象”,我进行理论化的空间又有多少呢?

不久之后我们通了电话——我在能看着桌子的公用电话亭,他在他的办公室。米奇告诉我,他很欣赏我的社会学见解,并对来信表示感激。他提出,如果我们一起开一门研讨课,相互切磋并且与学生一起探讨书中提出的问题,可能会很有收获。没过多久,米奇获准聘请我作讲师,与他共同教授一门为期十周的本科生研讨课。这门课程标志着一个开端,从此第六大道上的男男女女不再仅仅是被收集的数据资料。

就这样,前一天我还在第六大道上卖书,第二天我就来到了加州大学圣巴巴拉分校,隔着一张巨大的会议桌坐在了米奇对面。这是一个全新的领域,因为我从没有过任何在大学里教书的经历。在那之前,我曾开玩笑地告诉米奇,说人行道其实就是我的教室,我正在考虑收取学费。

选修这门课程需要通过“指导老师批准”。我和米奇选出的十九名学生来自不同种族背景,他们对这门研讨课的组成方式表现出浓厚兴趣,并且愿意挑战一系列艰深的阅读作业。在这些阅读材料的选择中,以及从街头产生的问题中,种族当然是我们的讨论中不可避免的一部分。

我们鼓励学生们从布置的阅读材料出发进行课堂讨论,以防止一堂讨论课变成闲聊。布置的阅读材料由两部分构成,一部分是关于街头生活的理论和概念性探讨(《美国大城市的死与生》《街头智慧》《都市财富》以及《无家可归者》),另一部分是工人阶级和中产阶级黑人会在我的书摊上购买的“黑人书籍”(《拉皮条的人》《吸毒邪神》《自愿为奴》《非洲:文明之母》《让我想要大声叫喊》《分面包》《种族之重》《遭遇权威》等等)。

与米奇共同教课并非易事。不仅是课堂准备工作量巨大,而且它让我切身感受到了他作为一名大学教授的责任重担。教授本科生是一门学问,老师必须时刻准备着应对一些学生不成熟的智识问题。标准训练以及培养批判性思维则是职责的重中之重。

学校给了我一间办公室,我在那里工作,也在我的答疑时间与学生会面。头四次研讨课上课前,我都会坐在办公室里,深受焦虑的折磨,我会服用两颗泰诺对付头痛来袭,即便十多年来我日复一日地在我的摊位上与普通人或者名人展开过对话。

不过我很快就习惯了这种新的社会环境。研讨课进行得很顺利。爱丽丝和马尔文在学期中间来访了两周。从学生的问题和回答中,书稿的缺点显而易见。为什么杂志摊贩的生活没有包括在初稿中?乞丐们怎么办?无家可归的人呢?为什么这些人不干脆去找工作呢?白人对这些人有什么要说的吗?他们与附近居民间的互动是什么样的?我是怎么弄到我的书的?真的可以信任一名白人教授,相信他能写黑人而不屈从于刻板印象吗?这些都是难以回答的问题,我和米奇在课间充分地讨论了它们。研讨课和我们对话的结果便是米奇开始重新写书,重新回到第六大道,记录其他人的生活。

爱丽丝为我详细讲述了大家对我这趟旅行的普遍看法,它证明我拨回纽约的电话其实没起什么作用。第六大道上的人简直无法相信我真的与米奇共同教授了一门课。他们以为我在圣巴巴拉度假,享受着高端的生活。

长期的对抗关系是摊贩和杂志摊贩间的社会阶层差异呈现出的特征(正如《空间战争》一章所述),我与杂志摊贩有很好的关系,但这种关系远不够完美。米奇如果想要进入他们之中,他需要一个担保人,来帮助他获得信任并确保他的安全。这就是为什么马尔文至关重要。马尔文作为他的担保人比我有更大的可信度,因为他和米奇事先不认识。

马尔文和我向米奇交代了他在这几个街区做田野一开始要注意的事情,告诉他要做好什么样的打算以及什么情况需要躲开。这些人中有许多人相信米奇很“富有”(这是我经常听到的话),他们想好好利用他。在这些街区上,生活过一天是一天,通常取决于人们从发善心的人的那里可以得到多少钱。在田野调查的早期阶段,米奇究竟是不是在写一本关于他们生活的意义的书是次要的。他们的问题是:我能从他身上得到多少钱?

他们有的人经历过一天一人卖了一百美元杂志,然而在黎明之前,钱就在毒品或者酒精上花光了。他们总是找米奇要钱购买早餐,不过早餐有着各种各样的隐藏含义:从去“格雷的木瓜”店买一个两美元的奶酪鸡蛋火腿三明治,到买一瓶圣艾德斯麦芽酒,到一两口可卡因。

就钱而言,这些人都没有意识到所有与这本书的研究相关的开销都是米奇从自己的薪水中出的。他没有研究经费,也不打算等有了经费再开始研究。当我告诉马尔文这件事的时候他十分震惊,但是我知道即使我告诉别人这件事,也不会有什么影响。

米奇终于学会了如何对那些看起来潦倒的人要钱的请求说不。他以对研究目的认真态度以及作为一名社会学家的真诚建立起了良好的信誉。当我时不时从我的摊位瞄一眼街角,或偶尔从友好网吧(一家现已关门的网吧)二楼的窗户望出去,我看见他进入了杂志摊贩的世界。我可以看到他为马尔文工作,渐渐地,一步一个脚印地,他进入了那张桌子周围的生活。那里有一个“看不见的”社会世界,大多数行人意识不到它的存在,而后来我才知道,我对它其实也所知甚少。通过高强度的调查,米奇成功记录下了这个微妙而复杂的社会结构。回想起来,公平地说,他得到这些人接纳的过程实际上比我预想的要容易得多。

在第六大道上生活的“第一代”人物阿尔弗雷德·罗宾逊告诉我,如果不是这几条街上的男男女女一致认为米奇所作的工作很重要,那么他就会成为这里的一个“受害者”。说到底,如果一个社会学工作者轻易地认为自己在田野中投入的时间足以使自己成为“他们中的一员”,那么这不仅是一个令人遗憾的错误,而且会带来严重的麻烦。街头就是街头。不要搞错。米奇从一开始就明白了这一点。他从来没有假装过自己是除了他自己以外的任何人:他是一个人,一个试图了解我们生活的意义的社会学工作者。

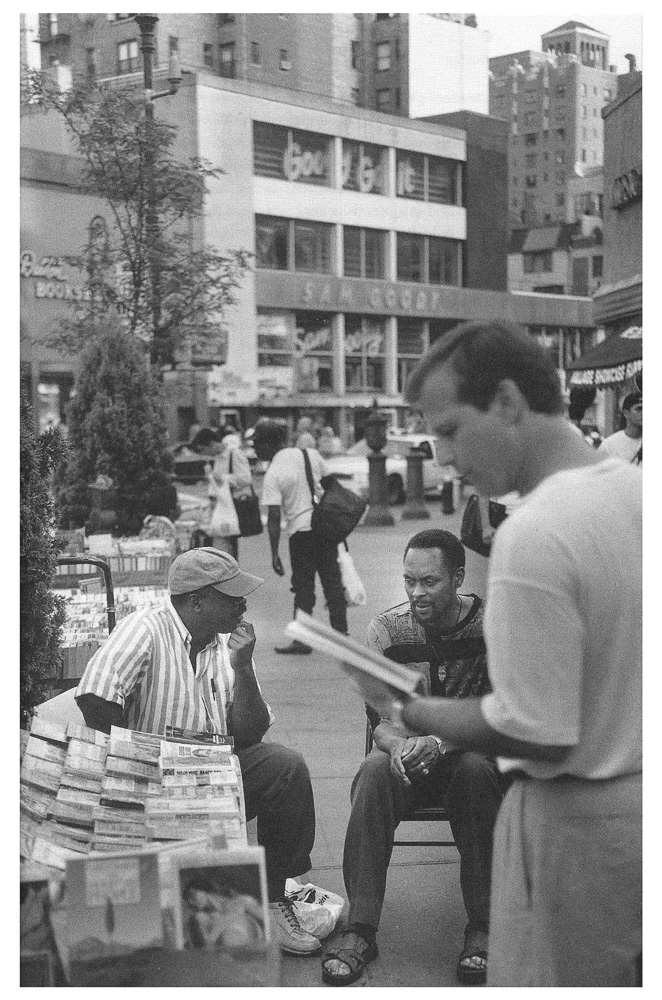

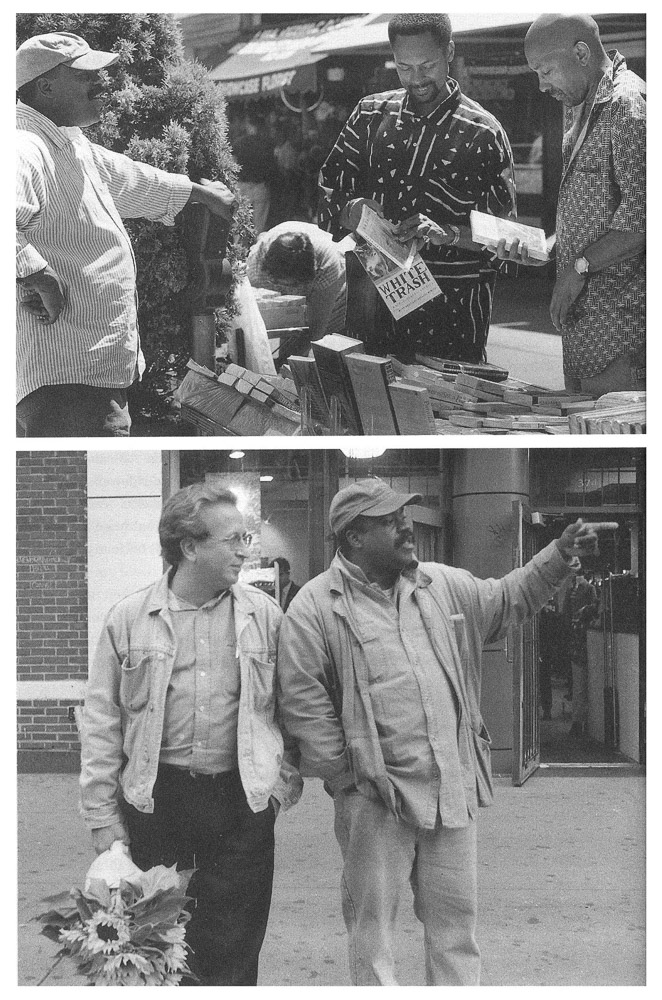

这里的男人们和女人们(包括我自己在内)中没有一个有过类似的合作,但是为了使奥维·卡特进行拍摄,他们同样也必须信任他。一般而言,在街头工作和生活的人不喜欢、更不用说允许别人拍照。有些人不喜欢那种使自己的生活被简化为旅游景点的做法,另一些人则将照片视为警察的一种监视手段。许多人认为,除非他们“得到报酬”,否则摄影师就是在“占他们便宜”。

奥维是《芝加哥论坛报》的一名黑人摄影师。他是一个细声细语的人。他花了超过二十五年的时间拍摄内城,特别关注吸毒等问题。这将是他和米奇合作的第三个重要项目。我可以肯定地说,身为黑人的地位并不是奥维进入这些人们生活的唯一原因。例如,贾曼最初表示不愿被拍照。我记得奥维与贾曼站在格林尼治大道上的24 商店(现在的去吃寿司的所在地)门口,说起了不情愿拍照的事,而我就在那个街区工作。那是一场激烈却又热情友好的对话。在十五分钟内,贾曼改变了主意,正直诚信的他对奥维及其想法心生敬意,而这些想法又与这个项目息息相关。奥维在芝加哥拍摄的那些人与第六大道上的人们非常相似,然而我估计他将如何在这些街区获得接纳时,却从没有联想到过他之前的丰富经验。与米奇相比,他与这里的人们之间建立起融洽的关系几乎是瞬间的事。

在米奇写完这本书的新一版草稿,精心挑选完照片后,他回到纽约,在华盛顿广场酒店租了一间房间,邀请了每一个参与到这个项目之中的男人和女人。他朗读了书中的章节,征求他们的意见。这不是件容易的事,但它证明了(尤其是当所有参与者都听到了他们自己说的话)这本尚在写作中的书准确描绘了他们的生活。米奇在听到大家的建议后作出了自己的判断。

我不知道的是,我对于成为一个介于研究对象与作者之间的人的渴望竟会影响这本书的构思和写作方式。让我说得更具体一些:我参加这个项目的决定使我发现,米奇作为一个社会科学工作者,与他展开对话是有可能的。这不是一个小成就。这是从“学者最明白”的范式迈出了一步。有纽约大学和纽约社会研究新学院的研究生来我的摊位,他们经常浪漫化了的“研究对象的声音”是一回事;社会科学工作者从根本上想要倾听的意愿则是另一回事。

米奇的研究迫使我意识到,我没有我以为的那么了解这几条街上人们的生活,尽管我挨着他们工作了许多年。例如,我非常惊讶地发现,这些人中的一个小群体实际上已经相互认识了超过十五年,并且是从宾夕法尼亚车站及其附近“迁徙”来到的第六大道。由于杂志和图书摊贩之间存在社会差异,我对这一群人的信息并不知情。如果米奇没有和居住在这些街区的每一个人交谈过,那么他就没有办法确定,更不用说记录他们共同的历史以及他们从宾州车站到第六大道的迁徙。在我看来,他们迁徙的故事提出了深刻的问题,因为它表现出了他们极强的适应能力以及在公共空间创造适宜生存的环境的能力。也许,归根结底,每一种迁徙都是一个生存和适应的故事。然而,与他们相遇的人们,包括决策制定者,似乎从没有想到过这一点,他们认为通过施行削减摊贩的空间的法律,或是那些让他们过得不舒服的市政法规,就能清除掉摊贩。

当我读到《简街一瞥》一章的初稿时,我才发现比利·罗普和他的家人竟可以住在停在简街(一条窄得不能再窄的路,一点不夸张)上的一辆露营车里,而那里的居民是如此看重罗普一家,甚至给他们自己的公寓钥匙,这令人难以想象。我向米奇解释说,我从来没有收到过任何居民公寓的钥匙,而且即使我收到了,我怀疑我也不会接受。我有限的信任不会允许我这样做。也许这并不重要,重要的是钥匙,它象征着居民们接受了罗普一家。

一边是警察不让伊什梅尔在圣诞节卖杂志,一边是比利·罗普在卖圣诞树,这样的对比令我愤怒。让我再说一说比利·罗普与我作为公共人物之间的差异:尽管他在简街获得的广泛接纳令人钦佩,再加上不可否认的是,他的在场的确能创造一种“街上的眼睛”的意思,但我在第六大道上所演的角色却与他截然不同。因为我没有那些能让自己在第六大道上被立即接纳的种族、阶级和稳定家庭(我没有孩子)的条件,所以我不得不凭借我的谈吐、形象以及毅力来树立我的地位。没有迹象表明,我或者任何其他人被第六大道完全接受。

尽管在街上工作是心甘情愿的,但是这样工作了七年多几乎要了我的命。爱丽丝曾在人行道上递给我一封信,通知我说我们的关系已经结束了,她和我们街区上的另一个摊贩恋爱了。两天之后,我决定离开第六大道。虽然是这个消息加速了这个决定,但当时我已经在贫困和没有医保的情况下忍够了,而且步入中年却没有经济保障的前景令人恐惧。我必须要走了。

离开第六大道不比来到这里时容易。一个人不会先是在人行道上工作七年,再一下子就回到正式经济。我以为我可以。我试着进入出版业、公立学校教育或城市政策研究行业,然而这些尝试依然受内心痛苦的阻挠,因为我对企业界处处阻挠我谋生的白人充满蔑视、满心愤懑——也正拜他们所赐,我才来到了第六大道。我的志向与愤懑之间的这种冲突是我故事的核心。它依然没有解决。它可能永远也得不到解决。

我仍然在试图明白,米奇是如何在纽约的大街小巷上,与他记录下人们建立起关系的。这些街道上充斥着种族和阶级冲突,大多数跨越这些障碍的尝试都遭到了破坏。这是否意味着人们有时能找到办法——不如说,产生意愿——解开他们在这些街道上的恐惧和偏见?这是否取决于双方带着尊重互相倾听的愿望?又是否纯粹取决于一个研究对象的决心,在这里也就是指,我自己,决定不要被简化成为一个理论框架或是“数据资料”?鉴于巨大的不平等、种族间的误解,以及充斥着每个街角的暴力行为,我相信这里总有运气的成分——这种运气,正是学者和不同种族、阶级和性别的“研究对象”在“田野中”相遇时所需要的。

纽约

1999年8月

—— 完——

米切尔·邓奈尔(Mitchell Duneier),现为美国普林斯顿大学社会学系系主任。出版有《斯利姆的桌子》(美国社会学协会奖,1994)、《人行道王国》(米尔斯奖、洛杉矶时报奖,1999)、《一个低处的世界:隔都的历史》(《纽约时报》年度图书)等作品,另与吉登斯等人合著了经典的《社会学导论》。作为芝加哥大学的毕业生,他在20世纪20年代开始的城市民族志传统中工作。

文中图片均为《人行道王国》一书插图,摄影:奥维·卡特(Ovie Carter),非裔美国摄影师,普利策奖得主、世界新闻摄影大赛得主。