文|有故事的店

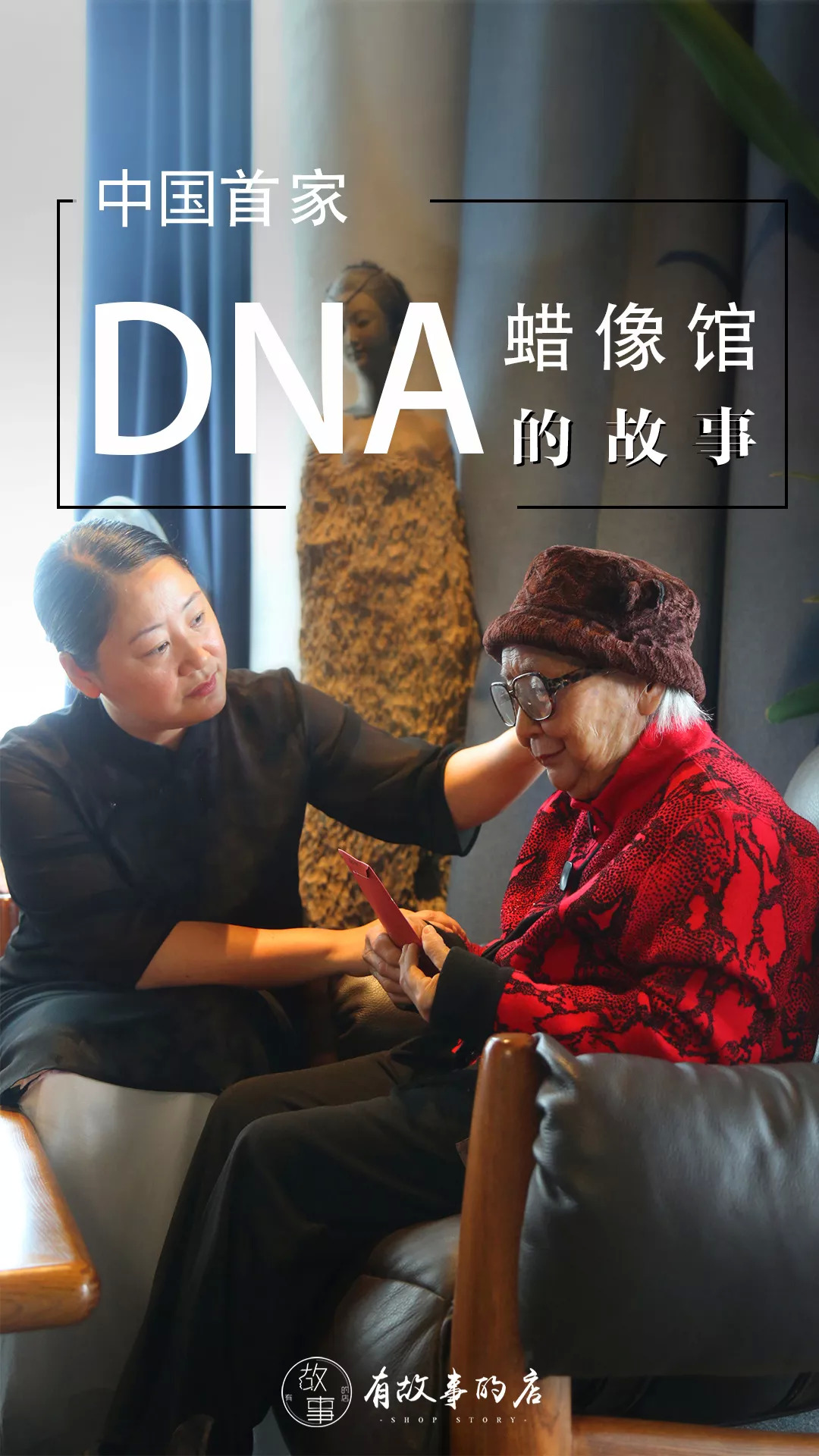

在广州小蛮腰,有一个“帷幕开啦”蜡像馆,里面放置了70多尊蜡像,有名人明星,也有路人、设计师、还有一些私人定制的亲人蜡像,蜡像所有的毛发都是真人毛发,大部分蜡像衣物都是本人穿用过的,部分蜡像的头发是从本人头上剃下来的,带着本人的DNA气息。

这些蜡像都是周雪蓉的团队制作的,从1999年开始到现在,已经完成的蜡像就有600多尊,在广州、长沙、大连、丽江、阳朔、鼓浪屿以及马来西亚都有蜡像馆,是中国首家使用真人DNA元素的蜡像馆,也是国内第一家获得明星授权的蜡像馆,还为越南、波兰、俄罗斯等海外国家客户制作蜡像。

▲真人与蜡像合影

其实在此之前,周雪蓉制作蜡像的头发都是真人的,但不是本人的,比如张纪中的蜡像,就用了一百多个人的头发,因为张纪中的头发白了很多,中间还有很多黄发,在头发厂收来的原生白发也没有完全符合要求的,要一根一根挑选出来,达到真人头发颜色的标准,再植入上去,才会有自然的效果。

有一次为中国当代超写实主义油画家冷军制作蜡像的时候,周雪蓉发现冷军的发质粗且蓬松,这种头发比较难找,就提出想要用他的头发制作蜡像,没想到冷军一口答应下来,特意将头发留长一些后,由周雪蓉的团队去全部剃了下来,再按分区一根根把头发植入到蜡像头上,作品完成后,冷军极为震撼,不管从外形到神韵,都极大地还原了本人,这次创作给了周雪蓉灵感,自此以后,她便开始将DNA元素运用到了蜡像制作中。

老外婆

4月23日,我们走进周雪蓉的办公室,将坐在沙发上的外婆蜡像误认为是真人,成为被这个蜡像骗到的无数来客中的一员。

外婆蜡像自2016年开始就一直呆在周雪蓉的办公室里了,蜡像的形态是外婆静坐在沙发上,戴着老花镜,手拿针线的样子,因为针线最近送去了外地做展览,临时换成了一个红包放在外婆的手中。提到制作外婆蜡像的原由,周雪蓉说这是自己留存记忆的一种方式:“我要把外婆永远留在我身边。”

周雪蓉的外婆此前长居四川,2013年,她做主将外婆接到中山养老,从那时起就有了为外婆制作蜡像的想法。据周雪蓉说,外婆还在35岁的时候外公就去世了,一个人拉扯大四个女儿,就靠着做鞋垫卖维持生计,吃了很多苦。周雪蓉与外婆感情最好,自己小时候都是在一床睡,哪怕后来长大成家了,外婆也还是把她当成小孩子,给她发红包,制作蜡像这个想法得到了外婆的全力支持,蜡像的手就是外婆本人的手做的倒模,全身的衣物也都是外婆本人穿过的旧衣,外婆还专门把头发留长,剪了一部分留存下来,周雪蓉说:“现在每次见到头发的时候,心里还是会颤抖。”

▲周雪蓉与外婆蜡像

外婆蜡像持续制作了一年时间,那时候外婆是90岁,四年之后外婆走了,周雪蓉再跟别人介绍蜡像的时候,她都说:“外婆现在94岁了。”

老外婆蜡像和蜡像背后的故事,触动了很多人,有一次袁隆平看了蜡像馆很多蜡像,唯一打动他的就是这尊外婆蜡像。

定制亲人蜡像

像周雪蓉一样想要留存亲人记忆的人不在少数,他们会找周雪蓉做私人定制蜡像。她其中有一个朋友对母亲非常孝顺,在2015年母亲80岁生日时定制了蜡像,并且拿回了家。

2017年,歌手大壮找到周雪蓉定制母亲的蜡像,大壮与母亲感情深厚,手上还有母亲照片的纹身,但母亲早已过世多年,所以他很想把蜡像做出来,给自己和父亲一个纪念,当时大壮提供的母亲照片非常少,而且都是80年代的旧照,制作起来颇费了一番周折,但大壮为母亲做蜡像这件事,还是感动了不少人。

给蜡像注入情感的支撑,加入DNA的元素,这些几可乱真的1比1蜡像,在一部分旁观者看来还是有些“恐怖”,虽然蜡像早已从宗教、祭祀的神坛走到了一门塑造艺术。而对于定制亲人蜡像的人而言,更多考虑的则是蜡像的安置问题,如果是居住在城市里,有限的几个房间显然不太适合安放蜡像,曾经就有三个兄弟,父亲刚刚去世,他们就找到周雪蓉定制蜡像,想要用这种方式去纪念父亲,但后来才发现,蜡像完成后没有地方安放,最后只得放弃。

两个亲家

家庭成员之间的相处是一个备受关注的社会问题,婆媳矛盾、夫妻双方家庭的赡养矛盾,是一个无解难题,很多人羡慕周雪蓉,因为她把夫妻双方四个老人都接来和自己住在一起,每到下班时间,两个老妈妈在厨房里做菜,两个老爷子坐阳台上下棋,一大家人相处惬意和谐。

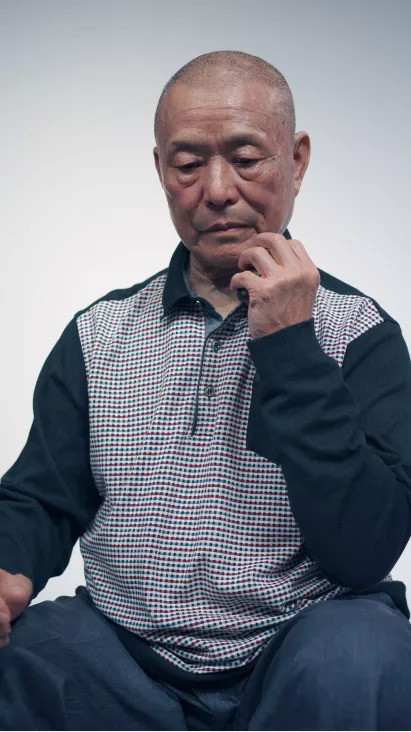

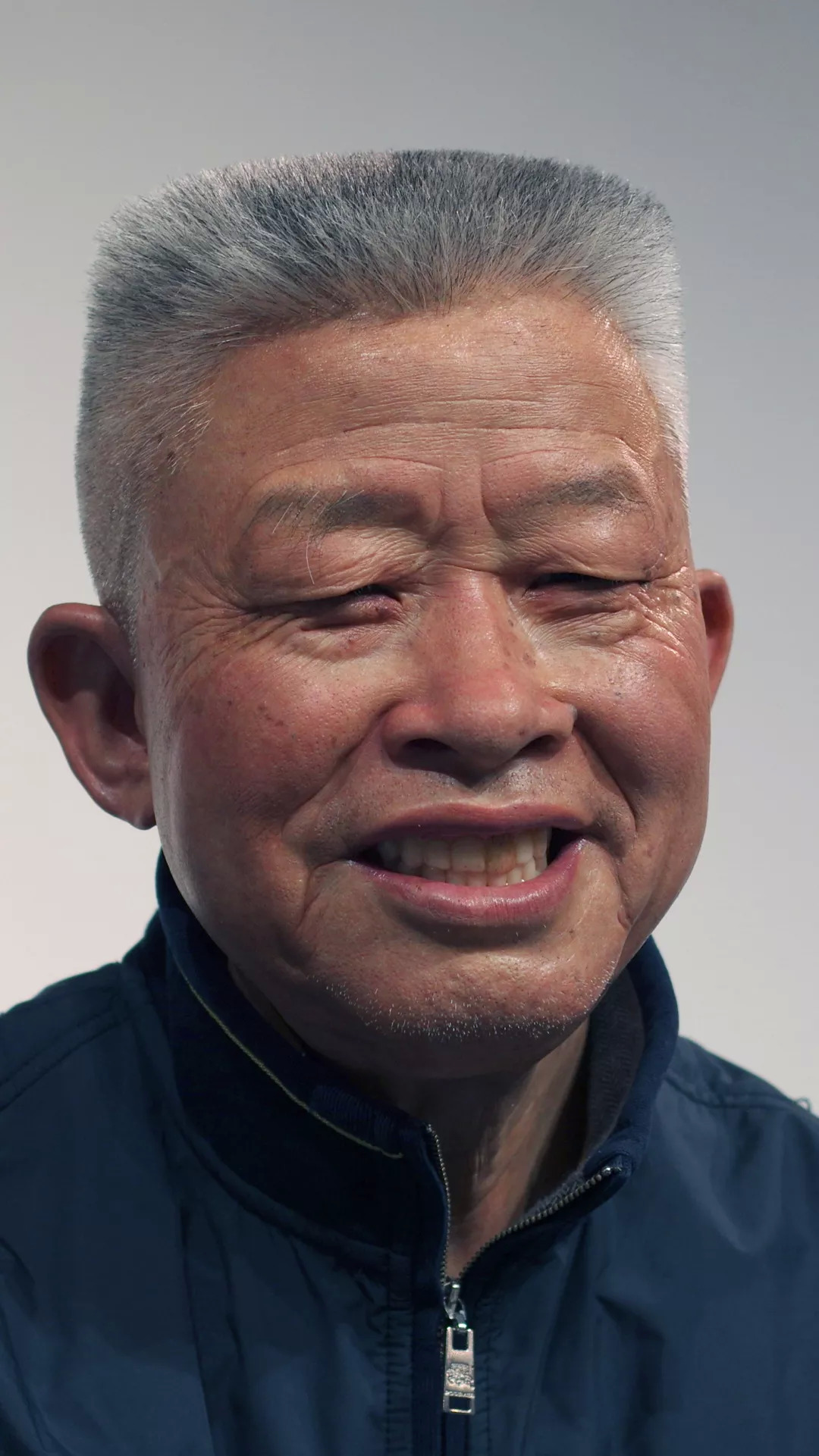

2017年,周雪蓉开始着手制作《亲家》这尊蜡像,将自己的父亲和公公下棋的一幕定格下来,父亲还特意把自己头发剃光了拿给周雪蓉用在蜡像上,两个亲家都拿出了自己平日里穿的衣物穿在蜡像身上,作品用了八个月的时间才制作完成。

作品完成后,周雪蓉按捺不住拍了一张照片发到朋友圈,没想到就连她先生也没认出来是蜡像,以为是照片,还细细分析,想要戳穿周雪蓉的“谎言”,他说:“我是个行家,我是看得出来的,从下巴到脖子这一块的色彩关系就能断定是照片,不是蜡像。”最后周雪蓉只得提醒他脖子往下有一个小接缝,她先生看了才终于相信这不是照片。

在周雪蓉的眼中,这些蜡像都不再是工艺作品,他们是有情感价值的,一尊蜡像从泥稿,到造型、翻模,然后做成硅胶、上色、植入毛发、穿戴衣物,直到定型定妆,在这个一步步还原真人形态神韵的过程中,定制者的情感也被一点点注入,蜡像还原了某一个温情难忘的瞬间的同时,定制者也得以通过蜡像寄托思念、留存记忆。

··········END··········

本期故事制作团队

评论