文|杨照

很多事情,我们需要通过长时间的规模,才能看得到,看得清楚。

举个例子来说,在《讲给大家的中国历史》这套书里面,两千多年,尤其是从帝国建立之后,有一个很重要的趋势:中国文明的重心一直不断地从北边往南边移动,这是两三千年的变化和发展,不管从生产、经济,还是政治及其他所有的领域,都出现了这一趋势。

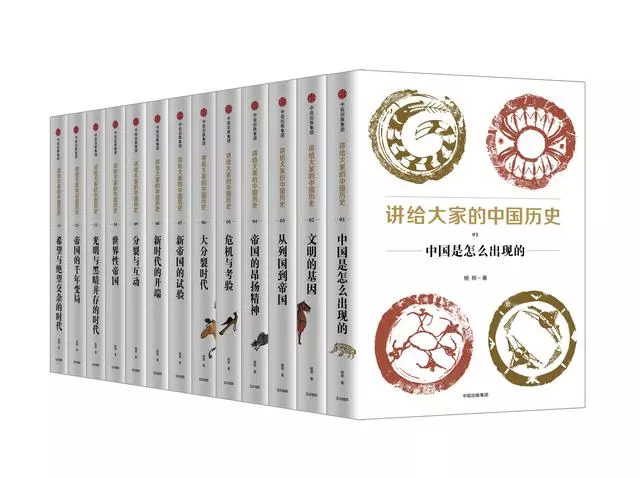

《讲给大家的中国历史》作者:杨照

中国文明刚刚起源的时候,是在黄河流域,在北方。可是从汉末以降,从北往南的动向就越来越清楚,汉末之后有三国。三国,看你用什么样的角度,或者是你用什么样的眼光看。不同角度看三国,会看到不一样的重点。

比如说从《三国演义》看,我们会把我们的重点放到蜀汉,可是你从“通古今之变”看中国文明重心移动的话,我们会发现很重要的就是吴。

吴开发了江南,把江南变成了中国领土当中有意识特别去开发的区域,有吴的开发才有六朝,所以魏晋之后南朝的变化,更进一步就是南方的开发,而且南方的开发从此之后就一直往前走,再也没有办法停下来。

所以在中国的文明重心由北而南的变化发展当中,一旦有了变化的趋势就会连带到让我们看出中国历史上非常有意思的其他变化。

在讲中国历史的时候,我在书里面的讲法,跟大家一般的认知和常识还有不太一样的地方。

比如我们讲隋唐,隋在唐之前,统一中国的是隋。那么我们讲中国历史的时候,讲到隋,你们想到的是谁?

你们大家想到的都是隋炀帝,隋炀帝因为荒淫无度,隋就被唐灭了,这是过去知道的中国历史的故事。但是中间遗漏了一个太重要的人,这个人是隋文帝杨坚,我会特别的强调,特别补充隋文帝的作用。

隋文帝的作用和隋文帝的历史地位大概分成三件事情,因此隋文帝不应该被我们遗忘掉。第一件事情是重建长安城。

隋文帝落实了从北朝以来一个非常了不起的理想,就是建一座以几何图形和人工设计所形成的城,所以是正方形,而它里面的所有的街道,所有的街区都是按直线的。这是中国第一次出现这种城。

可以说今天的北京城,或者是后来的北京城和紫禁城的原型,都是来自隋文帝的长安城。隋文帝的长安城所进行的规划和理想,在一百多年之后就传到了日本,这使得日本建平安京,就是今天的京都的时候,是按照隋文帝的架构建起来的。这是隋文帝第一件了不起的事情。

隋文帝第二件了不起的事情,是科举制度,科举制度最早是隋文帝提出来的。第三件事情是我们要认知和理解隋文帝开运河。

为什么要开运河呢?隋炀帝继位的时候,四条运河都开凿了,都是隋文帝开始的。这是南北朝分裂后重新组合中国变成一个帝国的最关键的一件事情。

隋唐帝国和秦汉帝国的差别在哪里?

秦汉帝国不需要考虑南北的连接关系,因为那个时候南方还没有太多开发,整个中国的重心都在北方,但隋唐帝国不是。

从汉末开始,北方很多地区已经经历几百年的残破,换句话说北方已经不足以支撑一个帝国,但是相对而言,在这段时间里,南方大幅的开发和发展,就让隋朝现在必须做一件事情,把南北连接起来。

如果没有做这件事情,就不会有后来的唐帝国,我们看后来唐帝国和五代的分裂,是回到原来南北朝时期南北分裂状态。隋文帝做的这件事情是用一种方式把南方的资源往北运,这是运河最重要的作用,从此之后一路下来一直到近代,统治中国最重要的事情是南方的资源能不能运送到北方去,如果南方的资源不能够运送到北方去,就会产生各式各样非常麻烦的问题。

从这个角度又可以看到很多原来历史都没有说的事情。

比如说宋代,我们对宋很清楚的一个印象,叫积弱不振,为什么是积弱不振?

因为北边老有外族,先是辽,然后是金,一直欺负宋人。北宋主要的敌人先是辽,然后是金人,金人把宋的两个皇帝俘虏,结束了北宋。我们以前认识和理解宋代历史的方式是宋积弱不振,老是被欺负,所以宋每一年要送多少钱到北边去,送多少物品到北边去。我们看到的是南宋臣服于金或者说南宋依赖金这样的一个屈辱的关系,这个屈辱的关系包括刚开始的时候认金做哥哥,后来认金做叔叔,越来越卑微。

如果我们看到更大的通史的变化,就是文明的重心往南移,会发现南宋不太一样。南宋跟金的关系,在政治上看是南宋屈服于金的武力之下,仔细看你会发现,实质上金为什么灭亡?

因为到后来金可以说在经济生产上是依赖于南方的宋。南宋掌握了非常富庶的资源和生产的工具,金人相对而言控制的区域是残破和越来越贫穷的中国北方,所以金和南宋的关系,金人是靠着宋人的供奉来养的。

一路下来,南方的重要性,在各个面向一直不断地崛起,到什么样的程度呢?到了晚清,到了传统中国快要结束的时候,人才几乎都聚集在南方。

我们人文南方是人才聚集的中心,基于两个判断,或者说两个现象。

第一个,你看科举考试的成绩,从明代以下,北方就开始必须有“学额”,因为北方人考试考不赢南方人。但因为政治中心在北方,还是要拉拢北人,你们如果愿意迁到北京来考试就很好考,愿意迁到天津会更好考,如果你在浙江,光是一个海宁,就有多少人才,光是扬州,就出多少举人和进士,在这里考的痛苦不堪,没有办法的,人才在南方。

人才在南方,我们看这些人到了晚清,最后赫赫有名的都是什么人?比如说康有为,是广东南海人;梁启超,广东新会人;孙中山,广东香山人,这个时候唯一能跟广东人较量的是湖南人。

这些变化清清楚楚。我们从整个中国文明的重心移转,看到不一样的历史,然后整理出对中国历史的新观察。

当然必须补充说明,中国在这段时间,一直到新中国成立之前都继续存在的宿命,明明所有的重心都已经往南移了,但因为北方是主要的外族威胁来源,使得中国仍然南北必须统合在一起。

外族的威胁全部从北方来,从最早的匈奴一直到后来明代的鞑靼瓦剌,这些游牧民族。因为游牧民族和农业民族的交界线很清楚,就是今天还保留着的长城界限。

从军事上考虑,虽然生产中心、文化中心都到了南方,但政治中心、军事中心还得在北方。中国历史上,中国王朝的维持,最关键的一件事情就是处理南北的关系,用什么样的方式来维持南北统一。

再用这样的角度,你又可以更清楚地看出来,我们以前在讲中国历史的时候,会注意到中国历史的分分合合,统一跟分裂,其实有它自己的逻辑,这个逻辑就是牵扯到南方和北方的关系,中原王朝与北方游牧民族的关系。

评论