1

天很晚了,船舱里绝大多数人都在休息,除了他。

他三十出头,中等身材,穿着一件灰色的长袖格子衬衫。此刻他坐卧不宁,毫无睡意,脑子里昏昏沉沉,不断排练着随后要发生的事情。一想到还有很多风险要冒,他不由得心跳加速。他喝了几口牛奶,依然口干舌燥。他的脸上罩着一层阴云。他站起来,在房间里走了几圈。房间并不大,一张单人床、一套桌椅、一个衣柜,占据了一大半空间。

当上水手已经快三个年头,但他依然像个老实的乡下农民,船员的那些臭毛病他一概没有。他不沾烟酒,不赌博,钱总是省着用,只喜欢在房间玩电脑,上岸也很少去娱乐。大家都知道这是因为他家里困难。

他拿出一包东西,终于坐了下来。他脸上的阴云更重了。每到极度不安的时候,他脸上就会出现这个表情,像失神一样,肌肉凝滞着,只有眼珠在闪烁游移。

他打开包,里面是一根针头和针管,他小心翼翼把它们组装好,按住活塞推向前,排空了针管里的空气。接着,他回想起以前献血的画面:护士用碘酊在胳膊内侧消毒,然后一针刺进静脉,新鲜的血液便顺着橡胶管流向血袋。

就是这样。他捋起袖子,露出左胳膊,瞄准血管,将针头扎了下去。一阵刺痛从肌肉传来,他抽拉活塞,却没有血液流出。他错过了血管。

他拔出针头,仔细寻找血管所在。一根根凸起的青筋盘踞在胳膊上,那就是静脉。对准了又是一针。这次位置对了,但胳膊紧绷着,针头怎么也扎不进去。

他焦躁起来。这难道是天意?他想,如果第三次还扎不进去,那就算了,放弃。但第三次很顺利,针头斜斜地刺穿皮肤,深入血管。抽动活塞之后,黑红的血液立马填满了针管。

拔出针头,他将一套衣服、一双鞋、一个尚未充气的塑料救生圈、身份证和一部分现金装进准备好的方便袋,带着血液和方便袋,他来到了甲板上。

船已经快进港,四周不再是浓稠的黑,水上有灯船,岸边有稀疏的光。但甲板上空无一人,只有水波与发动机的声音在回荡。在连接左右船舷的通道,他脱下了衬衫。想了一下,他又扯掉了衬衫上的扣子。他将针管里的血滴向在衬衫和地面,再把沾了血迹的上衣扔在甲板上,最后将手机和针管丢进海里。

做完这些,他用绳子将方便袋系在腰上,然后走到船边。他翻过了栏杆。脚下是一片虚空,海浪的声音一波又一波。夜里的大海是黑色的。他跳了下去。

海水并不算冷,但是海浪的阻力很大。他从小在水库游泳,水性很好,他索性把救生圈扔了。他辨不清方向,就朝岸上最近的灯光游去。刚入水,他游得很快很熟练,在船吸发生前就远离了大船。

但是,游了很久很久,还没有到岸。远处的灯光还是那么远,像海市蜃楼,怎么都无法靠近。他的身体越来越沉,他好像逐渐忘记怎么游泳了,四肢僵硬无力,开始不听使唤。他想,死就死了,听天由命吧。这口气一放松,人就沉了下去。

黑色的海水油一样向他浸了过来。肺里的空气越来越少,意识开始模糊,但是眼前却亮了起来。妻子、孩子和父亲的脸一张接一张地闪现,他们怎么办?他忍不住张口大叫。大口大口的海水灌进了嘴里,一切快结束了。但他突然清醒了,他使劲拨动四肢,又浮出水面。

凭借这股气,他又向前游了不知多久。然后,他再一次筋疲力尽,沉了下去。这回是真的死定了,他想。然而,再一次,他在最后时刻迸发出气力,又浮了上来。

大约三个小时后,脚下总算踩到了硬东西。陆地到了。他用尽最后一点劲力爬上岸,瘫倒在地。他躺在深夜的海岸上,一动不动,就像一具死尸。

2

2011年8月28日凌晨2点19分,上海水上公安局接到报警,“海丰东京号”货轮上一名水手失踪,同时在船上发现血衣。警方不久后到达现场。

“海丰东京号”稳稳地停泊在外高桥四期码头。它建成于2002年,归属于新海丰集装箱运输有限公司,国籍巴拿马,长度接近150米,总载重吨位超过1.2万吨,航线是中国到日本,往返一次大约一周。8月24日17点,从日本丰桥港满载出发时,船上的船员加实习生,原本一共是20人,现在少了1个。

发现血衣的右舷甲板,四周有多处血迹,从货舱间的走道,一直延伸到栏杆上。血衣在走道的角落里,盖着一根铁棍。铁棍长1.4米,直径0.35米,也是血迹斑斑。离它们不远,走廊深处遗落有一只运动鞋,深棕色,右脚的。左脚的找不到了。鞋子上也有血迹。此外,船舷外侧挂有松紧螺杆,通常它是固定在舱盖上的。

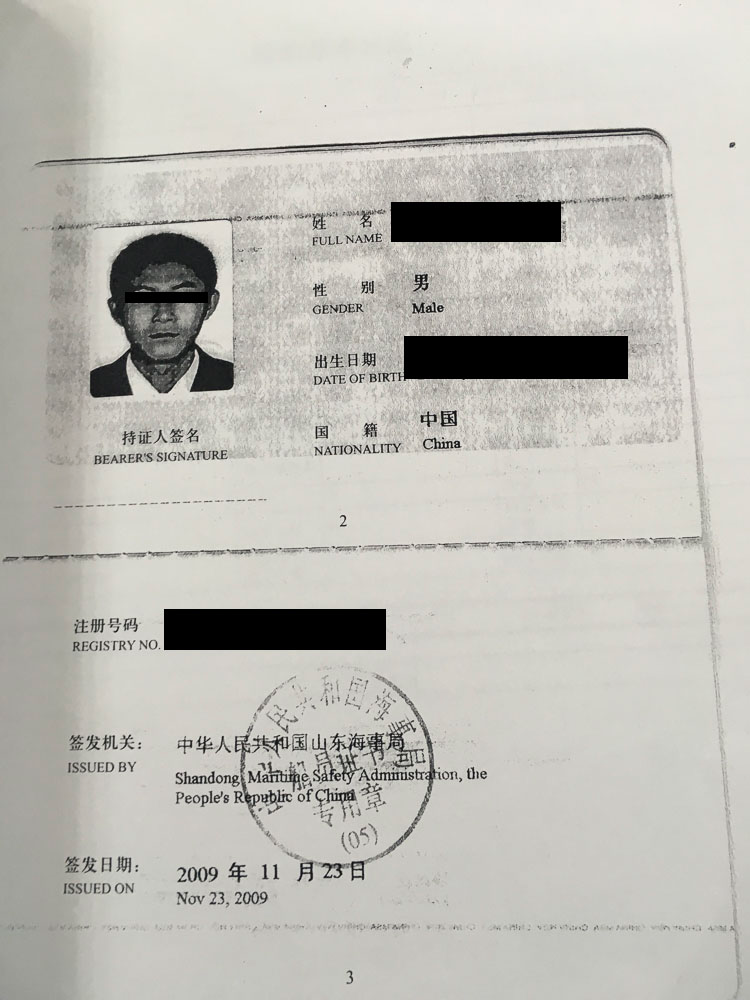

失踪的水手名叫张永强,1979年出生,山东省聊城市阳谷县人。张永强是家中长子,还有一个弟弟。因为有牛皮癣,他天热也经常穿长袖,而且不能吃海鲜。他的右手第四根手指只有最后一节。

船员们说,张永强为人很好,性格随和,和大家相处融洽。没谁和他不好,但也没谁和他特别好。

“海丰东京号”从日本出发,8月27日0时许,在长江口二号锚地东侧抛锚,等待码头空位。27日白天,张永强在驾驶台值班,他先是在甲板上干活,随后去餐厅吃饭。傍晚的时候,他在一位实习生的房间看电脑上的小品节目,被逗得直乐。当时很多人都在场。

每个人都说,张永强那天没有什么反常的表现。只有船长想起来,一个月前,他在驾驶室里遇见张永强,看见他气色不好,人也很消瘦,不停在叹气,便问他有什么事,张永强笑笑,没说什么。

19时许,货轮起锚,沿南槽航道,缓缓驶进上海港,一路有灯船指引。

23点45分,船眼看靠近码头。驾驶室除了值班的三副和一名水手外,还有船长和码头引航员。零点将会换班,三副按老规矩,用座机分别打给两位船员。无论是否接听,最多三声铃响后,电话都会挂断。二副很快来接班,但是他搭档的张永强却迟迟没有到岗。二副再次拨打张永强房间的电话,无人接听。

0点15分,二副通过广播告知全体船员,“前后准备,船头船尾带拖轮”,意思是船要停泊码头了,大家做好准备。但张永强还未出现。5分钟后,船长察觉不对,让二副去张永强房间找找。

船体建筑靠近船尾,共六层,驾驶室在第五层,其下四层是生活区。张永强住在第一层,那里一共有7个人,都是低级别海员。张永强的房间是SAILOR(E),楼梯口左手第一间,门上贴着红色的福字。

门没锁,二副进去了。正对面一扇窗,窗下是桌子,有一台笔记本电脑、一部座机、一盒插着吸管的牛奶,以及别的杂物。门的左侧是床,被子卷着,枕头在后背的位置。门右侧是洗手间,一眼能看全,里外都没人。二副没关房门,急匆匆离开了。

刚才很多人听到“前后准备”的广播,这时正从各自房间出来。二副看到了大厨,便说张永强没了,赶紧去菜库和冰库找找。大厨找了一圈,没有发现。二副拨打张永强的两个手机号,一个关机,一个无法接通。在对讲机里,他很肯定地告诉船长:“张永强不见了。”

凌晨1点左右,“海丰东京号”完全停靠码头。大副用广播告知全体船员:“张永强不见了,大家都起来找一下。”

大厨第二次去找张永强,也到了SAILOR(E)房间,发现电脑是开着的,正在放片,被按了暂停。他猜测这说明张永强没睡觉就不见了。因为按照作息规律,张永强吃过晚饭,会回房间睡觉,22点左右起床,醒来看片子,之后去接班。

大管轮、二管轮、三管轮,以及一名实习生,一起沿船左舷往船头方向寻找。在经过2号舱与3号舱中间过道的时候,三管轮和二管轮走向右舷。

此时右舷背靠码头,光线暗淡。三管轮走在前面,二管轮拿手电在后。快到右舷时,他们发现甲板上隐约有东西。灯光照去,是灰色的长袖格子衬衫。衬衫被鲜血染红了一片,周围也有大量血迹。他们马上认出,那是张永强的衣服。

3

张永强在岸边醒来的时候,天光已微亮。

他冲了冲身上的泥,从方便袋内拿出干衣服和鞋子换上。他完全不知道自己在哪里。

他随便找了一家早点铺吃饭,趁机向人打听最近的汽车站怎么走。他坐公交去了汽车站。考虑到有很多同乡在苏州打工,他买了一张去苏州的票,那时是8月28日中午11点。到了苏州,他又买了一张去聊城的票。8月29日早上7点多,张永强到达聊城。

聊城汽车站西边,有一家不用登记身份证的小旅店。张永强就在那里住了下来。旅店很简陋,一间小破房子里挤满了外来打工者。张永强不敢出门,整天在旅店里想,接下来怎么办。他很少这样无所事事地呆着。一周过去了,聊城的小旅店里人来人往,没人关心他是谁,当然也没人知道他是谁。按计划,他本应该去流浪的,但是他舍不得。他想念妻子、孩子和老父亲。他恨不得马上看见他们,但他又生怕事情败露将他们连累。该怎么办?回家还是不回家?他被思念、担忧和恐惧磨成了碎片。

最后,他决定冒险回家。只看一眼,他想,看一眼就够了。

初中毕业后,张永强没有继续读书,而是在家务农。2002年,经人介绍,他与同镇的胡雯雯结了婚。胡雯雯比他大三岁,腿脚有病。医生诊断说,她一旦怀孕骨盆就会变大,髋关节可能会病变。张永强不介意胡雯雯的病,他觉得两人聊得来更重要。婚后,夫妻俩在镇上开了一家窗帘店,先后生育了一女一男,感情一直很好。可是,如医生所料,胡雯雯的髋关节渐渐不行,一走路就疼,窗帘店无法经营,只好关了门。

胡雯雯需要做手术,做手术需要很多钱。张永强说,一定要给她做手术,自己会想办法赚钱。

2007年,张永强被介绍去韩国打工,但交了2万多块钱后,却一直在等待。过了好一阵子,中介告诉他韩国去不了,让他准备去澳大利亚开挖机。学完挖机,又被告知不去澳大利亚,要去新西兰的屠宰场。几经转折,一年过去了,终于确定是去做海员。

这期间,张永强一家几乎没有收入。胡雯雯已经失去了劳动能力,里里外外都要靠张永强。有一年张永强的母亲过生日,但他拿不出什么像样的礼物,看到家里桌子上有20块钱,他便拿走了。胡雯雯发现后,跟他吵架,说那是给孩子打针的钱,不能动。后来,胡雯雯的娘家拿出300块钱给他们救急,但张永强坚决不要,他不愿意让别人知道自己的窘迫。他把家里的600斤麦子卖了,换来400块钱。

结婚后,张永强极少和胡雯雯吵架。那次的事他一直忘不了。他心里堵得难受,又说不出口。他想,我可是个男人啊。

2009年冬天,张永强终于成为了海丰船舶公司的一名水手。那是一条往返中国和日本的航线。上船时,张永强带了三个包,一个棕色的皮革拉杆箱,一个黑色双肩包,一个绿色电脑包,主要行李是衣服。

同年,胡雯雯做了髋关节置换手术。术后虽然腿脚还是不好,但至少能够走动,腰也不疼了。为此,家里欠下十余万债务。

第一次出海时,张永强带了三千多块钱,体检、办证用了近两千。在船上,张永强平均一个月工资三千,但他不是正式员工,下了船就没有工资。跑船这几年,最多的时候他一年工作11个月,挣了5万多。他觉得挺知足,有了固定收入,欠的债可以慢慢还。

但意外又来了。

2010年,张永强父亲告诉儿子,不知道怎么回事,自己小便困难,肢体动作不协调。张永强带父亲去县中医院检查,医生一开始考虑的是前列腺问题,但怎么查都不对。后来,院长亲自坐诊,给出推论,可能是肌萎缩。院长说,如果是这病就非常严重,是不死的癌症,无底洞,赶紧去北京的医院确诊。张永强没钱去北京。

欠外债,父亲患重病,两个孩子也陆续到了入学的年纪,张永强不知道该怎么办,他的工资收入远远填不上这些黑洞。可是没人能帮他。他每天都在想钱的事。工作时占着脑子还好一点,但休息时,或者晚上,他都不得安宁,他独自咬着牙思来想去,脑子里只有一个字:钱。

在船上,晚上接班前张永强习惯在电脑上看电影解闷。2011年5月,张永强看到一部韩国电影,讲一个海员在工作时发生意外,获得了巨额赔偿。但其实人没死,瞒着家属,四处流浪。看完电影,张永强满脑子都是这个情节。他想,他可以如法炮制,给家人弄一笔钱。

他被这个想法吓了一跳。随后马上自责,船长和同事对他都不错,这么干太对不起大家和公司。可是,家里的难关又怎么办呢?这个想法不断地回来找他。纠结了三个月,他下定了决心,干。他想,最好假戏真做,让自己真的死掉。

4

张永强只有一个手机,却有两个手机号,一个尾号是6602,另一个是9725,这两个号码轮流在用。往常张永强出海归来,在靠码头前会发短信告知妻子。他们约定好,胡雯雯晚上料理完家务再拨打丈夫电话,接通后便挂断,由张永强打回,这样能节省电话费。

2011年,张永强给家里寄过三次钱,大约二月寄了4千,四五月间寄了6千,六月左右又寄了6千。8月份,张永强的最后一个航次,胡雯雯在电话里听他说,又攒了4千,准备寄回家。

8月27日中午13点,张永强像此前一样,用6602发短信告诉胡雯雯,船回来了。一个小时后,他用这个号码拨打了胡雯雯电话,两人说好晚上细聊。胡雯雯觉得丈夫跟以往没什么区别。

但是当晚22点之后,胡雯雯按照约定拨打6602号码,却被提示“暂时无法接通”。她转而拨打9725,又被提示“对方关机”。在22点30分至23点期间,她再一次拨打6602,电话响起接电铃声。她按约定挂了,但直到入睡,张永强都没有打来。第二天晚上,她继续拨打6602,依旧是“暂时无法接通”。

8月30日中午,胡雯雯接到一个电话,被告知张永强失踪了。两天后,包括她在内一共10名家属从山东来到上海,被海丰船舶公司安排在酒店住宿。她把她知道的情况全告诉了警察。

经过警方检测,衣服的血迹确实属于张永强,但血液的喷溅流向,不像遭遇过搏斗,不符合正常侵害案件。上海水上公安局初步调查认定,在未找到尸源的情况下,案件无法被定性为凶杀案,遂被定为疑似被侵害案,张永强成了失踪人口。

9月11日,胡雯雯要求上“海丰东京号”收拾张永强的物品,但没有得到边防检查站的许可。最终,由船长将张永强的物品收拾好,送到港务局门口交给了她。胡雯雯嚎啕大哭,她想,张永强已经死了,他葬身大海,以后再也见不到面了。

5

养鸡场靠近河边大堤,远离居民区,已经废弃,里面堆满秸秆,平时人迹罕至,天黑后更显阴森。

2011年9月初的一天,天已经黑下来,一辆出租车停在了养鸡场门口。车门打开,张永强走了下来。他没走正门,绕到侧面,翻墙进了养鸡场。

张永强的父亲正好在养鸡场里。见到儿子,他大吃一惊:“你还活着!”张永强“扑通”一声跪在了父亲面前。

张永强不敢告诉父亲实情,他只说自己在船上遇上海盗,杀了人,现在是个杀人犯,他很怕,“没有退路,也上不了船,只能这样躲起来,你千万别告诉外边我还活着。”父亲说:“活着就好,活着就行,你就在鸡房待着,哪里也别去。”

那个时候,胡雯雯正在上海配合警方调查张永强的“失踪”。几天后,她回到了山东,后来和公司几经谈判,张永强的赔偿金被定为799000元。

从初秋直到深冬,张永强一躲就是四个多月。这期间,他没有离开养鸡场一步,饭由父亲送来,他睡在草堆里,没洗过一次澡。外面的消息也由父亲告诉他,包括近80万的赔偿金终于在张永强“失踪”几个月后交给了胡雯雯。钱到手之前,他们不敢让胡雯雯知道张永强没死。

2012年1月的一天,阳谷县下了一场雨,地上泥泞不堪。张永强熟悉的那个身影一瘸一拐地从门口走了进来。

四个多月里,胡雯雯哭了无数次。最难过的时候,她想,干脆跟丈夫一起去了算了,但两个孩子留住了她。这晚,公公找到她,含含糊糊地说,去养鸡场看看张永强。胡雯雯想,难道尸体找到了?

胡雯雯没想到见到的是活人。她愣住了,眼泪“哗”地涌了出来。她轻声地叫:“张永强”。丈夫应了一声。她拖着一瘸一拐的腿脚跑上前,抱住他,放声大哭。张永强抱着她也哭了,他百感交集,一句话都说不出来。

过了大约半小时,胡雯雯止住眼泪,问他,你怎么还活着?张永强说,自己遇到了海盗,“杀了人,根本没法出去,只能这样躲着,今后只能靠船上给的赔偿金生活了。”胡雯雯很犹豫,她觉得既然张永强没死,收人家的钱就不对,应该退回去。可是张永强呵斥她:“你要是说出来,就是把我害了。”最后她同意隐瞒。她牢牢地拉着丈夫的手,始终没松开。

春节后,张永强一家四口从老家搬走,来到聊城。最初,他们住在城乡结合部,租了两间平房。后来平房拆了,他们又搬去另外一个小区。

很多年以前,张永强读书的时候,曾改名换姓办理过一个城镇户口,照片也是别人的。在聊城,他一直用那个假身份生活。

现在,张永强有了钱,也有了时间,终于可以带父亲去看病了。父亲在聊城的医院做了两次手术。医生说手术很成功,但病变在蔓延,父亲的身体还是越来越差,他要带着尿袋才能排尿,慢慢地身体动作出现不协调,总有想摔倒的感觉。颈椎也不行,吞咽、呼吸都困难。聊城的医生想给颈椎动手术,张永强怕风险大,不敢轻易答应。医生便推荐去四川的华西医院看看。

但四川太远了,张永强人生地不熟。他们最终去了济南,找到一个海归的博士看诊。博士说,这不是颈椎的问题,应该去神经内科,又推荐了一个专家。在那里,父亲被诊断为帕金森综合征,他的各个器官都在萎缩,排尿困难是因为泌尿系统首先出现病变。专家对张永强说,你父亲得了这种病很不幸,现在的医疗技术根本不可能看好,三到五年就撑不住了。

在生命最后的阶段,父亲靠进口药勉强维持,张永强用轮椅推着他去复诊时,疾病已经侵蚀到舌头,无法再吃药。医生又开了输液的方子。

2018年,父亲去世了。

没事的时候,张永强不出门。必须出门,比如陪父亲看病,他就戴上墨镜和帽子。他不敢去找正式工作,只能到处打零工,收入时有时无。不认识的人和他谈论过去,他的心砰砰乱跳,赶快编个瞎话,或者岔开话题。真的遇到熟人,就像遇到了瘟神。有一回在聊城,张永强在路上看到一个熟人,他赶紧躲开,同时发现对方也在躲他。他想,是不是对方猜到了实情,怕被他牵连?

那些年,张永强每天都在提心吊胆。他觉得脑袋上悬着一把明晃晃的刀。

好几次,胡雯雯劝张永强把钱还给公司。听得烦了,他吼她,怎么还得起?

张永强不是不想还钱。父亲去世后,他与人合伙开了一家颗粒厂,想赚了钱就把赔偿金还上。结果遇上治理环保,颗粒厂还没盈利便被关了门。80万的赔偿金,还债用了10多万,给父亲看病用了20万,开厂赔了20多万,剩下的钱,因为夫妻都无法正常工作,这些年里也花得差不多了。

2018年下半年,张永强接到一个电话,是警察打来的。假户口所在地的派出所民警告诉他,现在山东在进行双重户口比对,他被发现有双户口,需要去派出所销户。

挂断电话,张永强想,自己被发现了。像当年假死前一样,他又失眠了。深夜的时候,他瞪大眼睛睡不着,心里焦虑。是继续躲藏还是去自首?他想了很久。他还是放心不下家人。

这几年,胡雯雯的身体已经比之前好了些,能做一点缝纫的零活。但每次张永强出门,稍晚回家,她就不停打电话,生怕再也见不到他。决定自首前几天,张永强对胡雯雯特别好,百依百顺,做饭都比平时认真。他把这看作是一种暗示,希望胡雯雯能明白。他不喜欢离别,离别太让人心痛。以往出海的时候,他也是一个人走,从不要人送。

当年11月26日下午,张永强和谁也没说,回到了老家,直奔派出所。民警问他来干什么,他说,“我来自首,交代我2011年假装‘出事’,骗取海丰公司赔偿金的事。”

6

2019年4月15日,张永强被关押在上海市第二看守所。他面色哀愁,头上有很多白发,双手带着手铐,身穿麻色上衣,外套看守所的蓝马甲,在铁栏对面安静地坐着。

他的回答主动而坦诚。说起家人,他哭了。他说他很后悔,东躲西藏的七年里,他每天都很压抑。他从没告诉过家人真正发生了什么,但小儿子隐约猜到了一些。小儿子曾对他说,“爸爸,去自首吧,自首了以后我们什么地方都能去了。”

自首之后,张永强睡了多年以来最安稳的一觉。

胡雯雯告诉警方,在张永强自首前一年,收到的赔偿金已经全部花光,连那张银行卡都找不到了。

上海市虹口区检察院第七监察部检察官丁鹏负责此案的公诉,他说,张永强诈骗案涉案金额在50万元以上,依据刑法规定,刑期是十年以上有期徒刑,并处罚金,但是考虑自首与坦白,可能会有减轻的处罚。

上海的办案人员曾建议张永强,可以和船舶公司联系一下,如果对方能出具谅解书,对他的判罚会很有利。但张永强拒绝了,“没脸,不可能,做的事情都对不起人家,还要再求人家。”他也没有请律师,既是因为没钱,也是因为自责,“我请律师干什么,本身做了这种事情,说句不好听的话,就是违背良心的事情,你能判多少判多少。”

山东与上海警方办理交接时,胡雯雯塞给张永强900块钱,但张永强没收。他说:“上海的条件比家里好,我不要钱,你们缺钱。”

交接到上海之后,胡雯雯没有再见过丈夫。按照相关法律规定,至少要等到开庭时他们才能再见。直到最近,胡雯雯在手机上看到张永强的新闻,才明白根本没有什么海盗,“我都没见过那血衣,我在新闻图片上才看见,我心都……”。她一直在哭。

胡雯雯觉得是她害了丈夫,如果自己是个健全人,也许就不会有这些事了。髋关节手术之后,她很自卑,觉得自己成了残疾人。但张永强从没有嫌弃过她,每次出门,他都牵着她的手。胡雯雯记得,最后分别的时候,张永强说她该长大了。“老天是嫉妒我俩太恩爱,所以才有这么多分离。”

(文中部分人物为化名)

—— 完——

题图:“海丰东京号”外貌。所有图片均由受访者提供。