文|AI报道

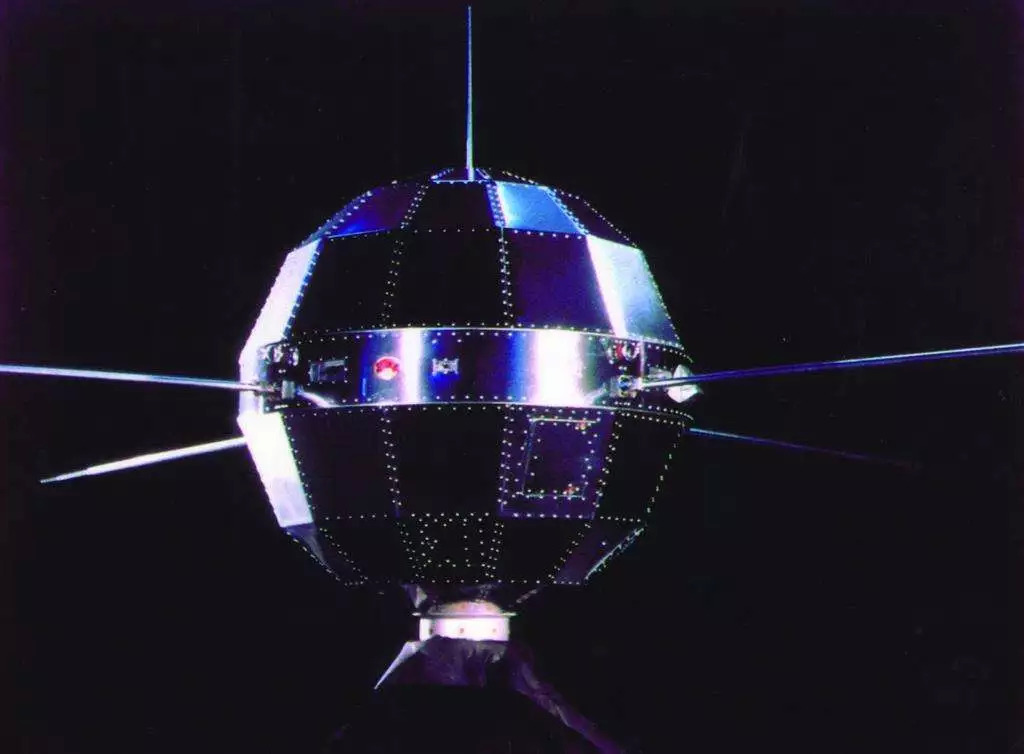

1970年,“东方红一号”卫星搭载长征一号运载火箭划破夜幕。我国由此成为世界上第五个用自制火箭发射国产卫星的国家。40多年过去了,我国目前已经成功发射了200多颗卫星,仅次于美国。中国在航空航天的发展速度之快让每一个华夏子民都感到骄傲。

据央视报道,在6月29日举办的“聚焦空天”航空航天论坛上公布,我国将建设首个“人工智能星座”。

据悉,该星座将由192颗卫星组成,卫星配备智能化大脑系统,可以大幅提高卫星的数据处理能力,旨在推动我国卫星数据产业的智能化、商业化发展。人工智能星座将采用5米、1米、0.5米等多种分辨率的遥感卫星混合布局设计,总卫星数量达192颗,全部采用了人工智能模块,能够在空间轨道中具备识云辩雾的能力,并可以自主对所拍摄的照片进行处理,直接过滤掉受天气影响没有回传价值的卫星影像,只把有效影像和数据传回地面,将进一步提高卫星数据回传的效率。

人工智能星座的“智能”之处

国星宇航人工智能星座创新技术负责人王珑表示,“我们给卫星上做了一套人工智能系统,它就可以把拍到的照片内容、地物、可用性做一个判读来决定是否要下传。以前的卫星还是遥控装置,它并不是完全的‘无人驾驶’,希望通过我们的努力让这个星座自己可以进行‘无人驾驶’。”

由通信、导航定位、遥感等不同功能卫星组成的“星座系统”就是太空星联网的重要基础架构,它将为城市未来发展提供感知与传输系统,成为智慧城市发展的“眼睛和耳朵”。

星座系统的前提是必须有足够数量的卫星,面对这样的需求,我国在军民融合的战略影响之下,发布了一系列有利于民营商业航天的政策。早在2018年9月,由国星宇航总体设计和运营,天仪研究院卫星平台制造,星际荣耀双曲线1Z火箭运载的“一箭双星”人工智能(AI)卫星就发射成功,是首次我国民营商业航天企业完成的“一箭多星”发射任务。

这个庞大的星座组建计划早在2018年就开始做准备了,2018年发射7颗卫星,实现星地系统一体化运行及以周为单位的响应,满足了农业管理的需要,计划今年(2019)要实现在轨24颗卫星,实现以天为单位的响应,满足环境监测需要;到2020年,要达到96颗卫星,实现小时级的响应,满足应急需求;2021年,要达到192颗卫星,完成星座组网。从而能够在环保监测、防灾减灾、交通管理等领域发挥重要应用。

未来将承担星座发射任务的我国新型商业火箭“捷龙一号”将于近期首飞。它是中国航天科技集团一院所属中国长征火箭有限公司研制的微小型固体运载火箭。它是脱胎于我国长征系列火箭的小型固体火箭。

“捷龙一号”运载火箭为四级固体发动机串联的总体构型,700千米太阳同步轨道运载能力不低于150千克。火箭可为卫星提供直径1.1米、高度1.5米的完整舱段空间,满足用户一箭一星或一箭多星的发射需求。“捷龙一号”运载火箭的单位载荷入轨成本低于国际同类产品,同时履约周期短,与用户签约后6个月即可出厂。采用一车一箭方式,运抵发射场后能够实现24小时内快速发射。

按照计划,我国将于2021年完成卫星组网,到那时,我国将成为建设首个“人工智能星座”的国家。

卫星小型化趋势必需人工智能

卫星遥感的概念比地理信息等技术要早,但应用场景一直有很多限制。以前卫星遥感的应用场景是以国土测绘等行业应用为主的,所以一直跟着测绘在提升精度,而真正对精度有绝对要求的应用又不会用卫星影像来解决。

遥感卫星的研发也是如此,高分系列卫星是以科学实验为主,航天系统的卫星研制参考的也是精度需求,因此过去很多年的遥感卫星都在不停提升空间分辨率,到了亚米级以后,空间分辨率很难再提升,才开始考虑时间分辨率,而高频次、大范围的空间监测,才是卫星遥感不可替代的优势。

区域和行业应用中,对高频次的空间监测需求越来越高,而传统的遥感卫星完全不能满足这些需求,这也是为什么微小卫星的出现能够给卫星遥感带来足够冲击的原因。这几年商业航天发展很快,无论中外,都有一大批技术型人才从机构(NASA、航天科技等)转向了企业,形成了一批很有竞争力的商业航天企业。动辄数亿、数十亿的卫星项目不是所有人都能玩得转的,但微小卫星的成本可控,让创业公司、商业资本都能够相对容易进入。这种刺激导致了近年国内出现了一大批卫星发射计划,各种“XX一号”纷纷涌现,以至于大家都开始讨论“遥感卫星产能过剩”的问题。而现实的问题是:中国的遥感卫星距离满足用户需求的高频次监测能力还差得很远。

由于卫星遥感受天气因素影响较大,所以微小卫星的出现有可能从数据源的问题上彻底解决——即不管所在区域的天气状况如何,只要存在足够多的卫星,保证在天气情况适合采集数据的时候有卫星能够过境就可以。

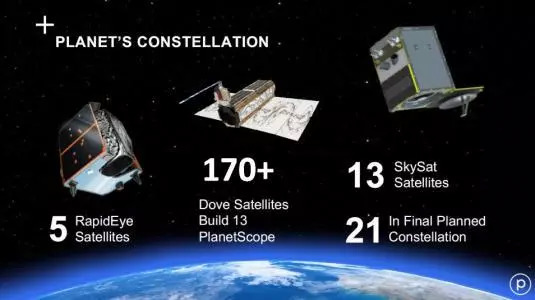

纵观世界其他国家,美国的Planet公司通过自主发射运营、收购等手段,已经拥有两百多颗卫星,已经能够实现几乎每周一次的全球有效覆盖;阿根廷Satellogic在2017年在由腾讯领投的B轮融资中筹到了2700万美元的资金,正在加快组网亚米级卫星星座,希望能够通过三百颗卫星来实现对地实时观测;国内的长光卫星、四维世景等机构也纷纷推出各类遥感卫星群计划,有很多应用已经取得进展。

如果每一家卫星公司都按照自己的节奏来发展完全属于自己的卫星星座计划,是不是会导致资源的浪费?把现有卫星公司的数据资源整合起来,来实现更多应用场景的完善?美国卫星数据分析公司Orbital Insight已经在这样做,并拿到了累计7870万美元的融资。Orbital Insight从DigitalGlobe、Airbus、NASA、Planet等诸多机构和企业获取数据,利用人工智能、机器学习等新的技术手段,对卫星遥感数据进行自动化处理,从而快速为各类政府和商业机构提供服务。

以目前国内遥感服务的体量以及政府导向的服务模式来看,单纯靠人工来完成这些服务是没有问题的。然而一旦通过卫星资源的整合以及微小卫星数量级式的跨越,我们很快就会实现真正的每天对地球全覆盖数据获取。

这不但会催生新的应用场景,实现动态监测,让商业化应用代替政府服务成为卫星遥感的核心载体,更会对现有遥感信息处理和分析能力提出前所未有的挑战。面对每天PB级的数据,如何将原始数据加工成为用户可以使用的信息?答案只有一个,那就是智能化、规模化、实时性遥感信息生产将是未来遥感产业发展的关键技术和制高点,只有这样才能够让大规模智能分析和信息服务成为可能。

基于图像的机器学习是人工智能的一个分支,也是目前所知的人工智能技术中为数不多可直接进行应用的技术。而相比其他图像识别技术,卫星遥感的智能提取分析则拥有更加明确商业模式,即基于卫星遥感图像的人工智能机器学习算法,改变传统遥感数据处理耗时长、效率低等弊端,自动提取全国范围的遥感信息,以变化监测信息产品、专题信息产品等形式,向信息服务商、互联网平台商以及政府信息部门提供高时效、低成本、更便捷基础空间信息,最终为政府应用、商业情报、互联网运营等提供定制服务。

从技术角度来说,图像信息提取并不是最难的,但不同用户、不同行业对有效信息的定义不同,同样的信息有的人是需要的,但对另一部分人就是无效的。海量数据存储与传输,不同源数据的自动镶嵌,识别、分类、变化等不同种类自动提取模型的建立,简单高效的云端服务,如果把这些技术问题提前解决,那当遥感卫星真的能提供每天动态监测服务能力时,才能不使这些数据成为不能处理的垃圾。

图片来源于网络

评论