文|华夏基石e洞察 张文锋

这个部分我们重点讲如何构建企业的生态的十大步骤,这是我们新推出的课程内容,是华夏基石十几年来实践的经验总结。就像大家现在看到华为很厉害,那么它是从什么样的路径、过程,从过去的不厉害变成现在这么厉害的?

纽约大学教授詹姆斯·卡斯在《有限与无限的游戏》一书中提及“市场至少有两种游戏,一种是有限游戏,一种是无限游戏。有限游戏以取胜为目的,无限游戏以延续游戏为目的。”企业固步自封,就只能玩一玩有限游戏,而如果善于把行业资源、全球资源整合起来,就可以参与“无限游戏”,玩得更长久,更有收获,因为无限的资源在等着你,无限的可能性在不断呈现。

我们与大家研讨产业创新生态的话题,正是想让在座的企业家朋友们从了解“无限游戏”的基本法则和起步招式开始,顺应时代与产业发展的大趋势,勇于实践,成为积极参与生态创建的行家里手。

一、未来10年,有两个重大的机遇大家要把握住

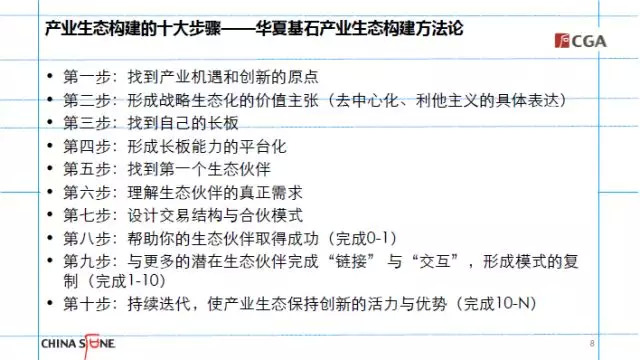

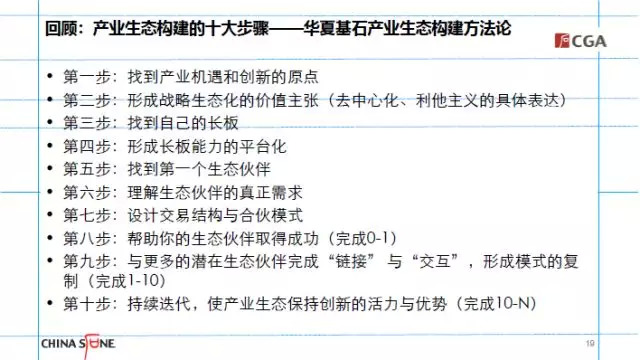

构建企业生态,我们建议大家分这样几步走——

构建企业生态的第一步,是找到产业机遇和创新的原点。

第二步,形成价值生态化的价值主张。

第三步,找到自己的长板。

第四步,形成长板能力的平台化。

第五步,找到第一个跟你合作的生态伙伴。

第六步,理解生态伙伴的真实需求。

第七步,设计交易机构和合伙模式。

第八步,帮助你的生态合作伙伴取得成功。

第九步,与更多的潜在生态伙伴完成链接与交互,形成模式的复制(完成1-10),通过链接、交互、创新与价值增值三个要素,重复前面的八个步骤,加速产业生态参与方的数量、质量、黏性。

第十步:持续迭代,使产业生态保持创新的活力与优势(完成10-N)

为什么我们要强调这十个步骤?我们发现很多企业在重复犯着同样的错误,犯了虎头蛇尾的错误,一说要搞产业生态,就吹牛说自己有多大的能量,能号召到多少人马,结果到了见真功夫的时候,该有的东西还没有,沦为纸上谈兵。

构建产业生态,我们首先要定位一个理念,回答好构建生态的领导力的问题。第一步是找到产业机遇和创新的原点,说白了就是别人凭什么要跟你合作?先完成这个领导力的思考,建立模式,再去完成0-1、1-10的步骤。在这个基础上再进行复制,这是一个呈几何级数快速成长的过程。

拿我们自己做例子,我们华夏基石做的第一个产业集群项目,其实是花了几年的时候,摸索了很久才成功,但现在的情况发展成为,仅在一年的时间里,我们现在能做到的事情是过去的几十倍,几乎每天都会接到业务或意向咨询。

产业机遇和创新的原点如何有发生的可能?关键在于合作必须产生增量,没有增量,就不可能有产业生态的构建。你跟别人合伙,你们的合伙生意必须有增量,这样才能赚到钱,不然早晚要散伙。未来10年,从2019-2029年,有两个重大的机遇大家要把握住:

——宏观环境形成的产业机遇:产业红利、政策红利、逆周期红利等等;

——产业链协同形成产业机遇:基于长板产业协同,形成1+1+1=111。

未来的10年我们认为是中国企业发展难得遇到的好机会,这个观点为很多头部企业所认同。在这10年里,风险和机遇同时被放大了,把握住了这个机会,那就是机遇,如果没把握住,那就是风险。

可以肯定的一点是,未来不会有那么多中小企业。中国改革开放40年,经济一直在向上走,现在出现了拐点。我常说的一句话是,大地主都是在灾年产生的,同时,还请你记住另一句话,不会有很多大地主,现在的几十家、上百家企业,将来水落石出之时,能剩下一两家就不错了。剩下的这几家都是巨头,它们的产业集中度大幅度提高了。

以汽车行业为例,去年整个行业整体萎缩将近3%,今年第一季度比去年同比又下滑了10%,但这对头部企业并不意味着是坏事,这正是产业资源整合的大好时机。又如前不久我们去意大利、西班牙参访时看到的情况,它们的经济都不景气,都在经历危机,但比如在服装行业,它们的面料、设计等核心资源是非常成熟、充沛的,我们认为,现在是国内服装头部企业跨境整合行业优质资源的有利时机。

另一个是政策红利。去年年底到今年年初,国内政治形势稳定,在这个大形势下,各地政府纷纷推出招商引资的利好政策,如青岛提出学深圳、赶深圳的口号,青岛各区对深圳各区进行对标,雄心勃勃。现在各地方政府之间的竞争犹如一场没有硝烟的战争,“两会”以后,最先是从武汉开始的,武汉宣布头部企业去武汉拿地7折,40%可分割销售,这意味着企业可以很快进行资金回笼,由此吸引了一大批企业去汉投资兴业。后来青岛也在发力,推出了吸引优秀企业的拿地政策,企业在青岛拿地,60%是工业地产,配套40%的住宅地产、商业地产。最近深圳、广州都在跟进,修改、出台相关政策,它们的目标是一方面要稳商,一方面发力促进经济增长,比如深圳的南山区,就这么大点儿地方,它拥有160家上市公司。

现在各省市包括广州,有一帮人就住在深圳,天天琢磨着挖深圳的上市公司。各地都在努力改进营商环境,它们当中很多确实是有钱、有地,还有好的招商政策,在这场战争般的地方竞争中,各地会有很多的政策红利出来。现在中央出台了一系列信用贷款的逆周期红利性质的政策,这在过去是不可能的,过去银行是高坐大堂等客来,现在它们也着急了,扶植企业、促经济发展成了政治性任务。总而言之,由于经济大环境的波动性,现在反而政策环境在宽松化,这应该说都是头部企业、优质企业的机遇。

过去大家的日子都还好过的时候,你想要跟别人协同,别人未必愿意理你。现在很多企业日子过不下去了,所以大家都愿意协同了,由于经济整体的下滑,反而带来了产业协同的有利环境和大好机遇。综上所述,这就是现在我们面临的两个机遇,一个是宏观政策上的机遇,另一个是微观上产业链条整合的机遇。

二、先想清楚我怎么帮别人赚钱,再想自己怎么赚钱

构建或加盟生态构建工程,找到创新的原点,企业家先要回答四个问题——

1.增量在哪里?

一定是合作的双方各自具备独特的优势,你们的优势通过互补、融合,能产生更大的效益和增值,这样就有了增量市场。

2.别人为什么愿意跟我合作?

要把别人的诉求搞明白。很多人想跟互联网巨头们合作,但这些巨头们到底想要什么,它们最看重的是什么,很多人未必能看得明白。如果你去跟京东说,我能跟你带来多少利润,京东大概不会感兴趣,因为在它的估值逻辑里,利润并不是最重要的一项指标。

全球最大的零售企业亚马逊,去年的市值达到1万亿,前几年都是亏损的,去年才有了微薄的利润,但这并不妨碍它成为仅居苹果之后的全球市值第二大公司。它的经营逻辑是重视现金流,账面上现金流不断地在增加,用户数和流量也不断在增加。在亚马逊这样一个行业标杆的带动下,阿里、京东、拼多多等,其实都遵循这么一个经营逻辑,当期利润对它们来说并不是第一重要的考虑。

腾讯也是如此,它最关心的不是利润,最重视的因素其一是用户价值,它依靠用户价值的提升来提高对用户的黏性,用马化腾的话来讲,就是看你拿出来的东西“好玩儿不好玩儿”,不好玩儿就没什么价值,因为它不会提升对用户的黏性。其二是产品价值,产品是否确实以客户利益为中心,其三才是效益。

不同机构、企业跟你合作,它们各自想要的价值点是不一样的,所以我们首先要搞清楚,对方想要的是什么?要站在合伙伙伴的角度去思考问题,养成生态思维、利他与共生思维。

3.别人跟我合作怎么盈利?

实施合作,你要设计出一个结构,企业家要有结构设计的能力。很多企业都有与战略互补型企业合作的愿望,但它们光是停留在表达愿望,老是在说这个事儿,就是提不出具体的合作方案。

4.我怎么盈利?

以上这四个问题是有先后次序的。在这个思考过程中,一定要以生态化的思维方式,先想清楚我怎么帮别人赚钱,再想自己怎么赚钱。有些企业在考虑合作时,琢磨这四个问题的排序是反过来的,先考虑自己怎么赚到钱,然后选一家认为能帮自己赚到钱的企业,跟人家去谈合作,结果往往发现,人家根本不需要它。这四个问题的思考顺序,是华夏基石在十多年的战略合作实践中摸索出来的经验之谈。

把以上这四个问题考虑清楚了,构建产业生态的第一步工作就完成了。

三、学会做减法,减到有足够的资源和能力把一个生态穿透

第二步:形成战略生态化的价值主张(去中心化、利他主义的具体表达)。这里包括三个重要的理念。

1.去中心化思维

越是以自我为中心,越无法成为中心;越是去中心化的思维,不想成为中心都难。越想成为产业链组织者,越无法成为产业链组织者;越 是能够为他人赋能的企业,越能成为产业链的真正组织者。这也就是为什么现在有很多互联网公司,它们本来有潜力创建产业生态,但为什么大家都不愿意跟它们合作?问题就在于它们的初衷和做法不是去中心化,而是总想着把别人的中心去掉,变成自我为中心。

没有去中心化的利他思维,老想着通过与别人的合作,把别人的好东西弄过来,把别人的某个资源优势变成自己的资源优势,如果心里打的是这副算盘,即便忽悠了合作伙伴做起来,这个生态也是假生态、自私自利的生态,早晚会露馅,肯定干不长。

2.傻的经营哲学

企业要傻一点,优秀的企业家都懂得傻的经营哲学。因为你傻,所以别人都想占你的便宜,当所有人都占你便宜的时候,你反而是最占便宜的。优秀的企业家都懂得傻的经营哲学,而全世界最傻的事情就是你认为自己比别人聪明。有的人认为我比政府聪明,我去忽悠政府,结果发现,可能最后还是政府比自己聪明,想占到的政府便宜无法得逞。有的企业以为自己能忽悠渠道合作伙伴,还有的老板以为自己能忽悠员工,有办法让员工多干活、少拿钱,结果一定是众叛亲离,这样自私自利的企业不可能发展前途。

这是华夏基石总结的生态合作原则:赚钱的事让别人干,不赚钱的事自己干;先赚钱的事让别人干,后赚钱的事自己干;别人能干的事让别人干,别人不能干的事自己干;别人愿意干的事让别人干,别人不愿意干的事自己干。这其中的道理在于,现在多做不赚钱的、没人愿意干的事,这很可能就是当下的一种刚性需求,随着你服务合作伙伴能力的增强,将来可能就是你独特的优势、稀缺的能力,以后别人都愿意跟你合作。我讲过,我们华夏基石一不做基金、二不做地产、三不做培训,别人都不愿意干行业咨询,我们现在干行业咨询,结果现在基金公司、地产公司都愿意来跟我们合作。

3.学会做减法

很多企业只会做加法,不会做减法,尤其是大企业。对小企业来说,有时做加法是必要的,因为需要充实、扩张,满足生存的需要。而越是大企业,越要学会做减法,要减到你有足够的资源和能力去把一个生态穿透。管理大师德鲁克说:没有一家企业可以做所有的事,即便有足够的钱,它也永远不会有足够的人才。它必须分清轻重缓急。最糟糕的是什么都做,但都只做一点点,这必将一事无成。这番教诲我们应该记在心里。

成功的企业不是建立在由一堆“小土豆”堆砌而成的业务组合上的,而是建立在若干核心业务或核心能力,形成only 1 的价值——产品的定价权与产业生态利润的分配权。

做减法的一个经典案例就是华为做《基本法》的指导思想。当年任正非为什么要做《基本法》?因为当时华为有了十几个亿的规模,内部的多元化冲动冒头了,一些人想法很多。有些像京东现在的情况,最近刘强东在猛烈批判京东内部的山头主义、各自为政,华为当年也走过这个阶段。为了统一大家的思想认识,确定主航道,为企业树立评判是非的制度化标准,任正非把《基本法》的讨论提到了极为重要的战略工作日程。

《基本法》的第一句话是怎么出来的?任正非说:未来我们的目标是要干到一个万亿级企业。如果华为不能在全球通信市场占到10%的份额,我们就会被淘汰。未来是一个寡头的世界,不会有那么多供应商,会只剩下三五家大公司(正如大家现在看到的通信产业格局)。把华为的业务目标定位成为世界一流的通信设备供应商,这就要求聚焦主业,不能分散企业的资源,不进入信息服务业,要做减法。华为把聚焦战略形象地表达为“力出一孔,利出一孔”。

聚焦战略是压强原则,只有做减法,压强才能汇聚到足够大。有的企业主业为什么干不成?因为你投入的力量不够,老板的关注要聚焦,团队的资源、利益都要集中到主航道。华夏基石为什么不做基金和房地产?也是为了聚焦,为了把专心把行业咨询、产业服务做好。我们做减法,才能让渡出更多的空间,让我们的合作伙伴去赚钱。

以上这三条价值观有其内在的逻辑性。你不一定这三条价值主张都要具备,不同的行业情况有一定的差别,但如果要把企业做成头部企业,做成产业生态的创建者,那么就应当遵循这一套价值主张。

四、平台化能力决定性掌控,分布式经营利他性合作

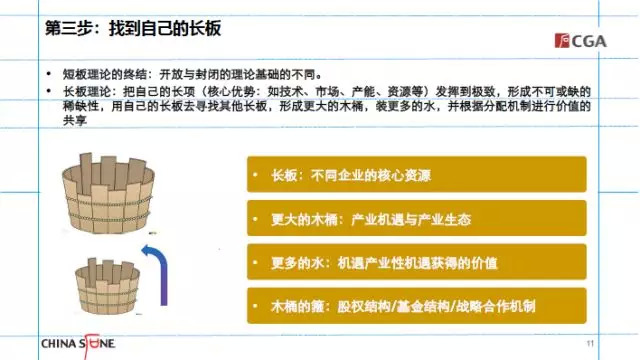

第三步,找到自己的长板。

在这里,企业常存在的一个误区是把自己的优势当作长板,必须要强调的是,在产业生态中,你的优势不一定是你的长板,你的合作伙伴最需要的东西才是构建生态所需要的长板,才是你要去建设的长板。以京东为例,物流现在已经成为它的核心长板,物流能力恰恰是京东生态所需要的,当初它下决心自建物流能力,也是考虑到京东生态圈合作伙伴普遍存在的一个痛点和迫切需求。

拿我自己做例子,战略、组织方面的管理咨询一定是我最擅长的能力,但你会发现,现在客户的需求已经不仅限于管理咨询了,所以相应地,我们提供的服务内容、服务方向也要与时俱进,与客户的需求俱进。当客户有了房地产和资本金融方面的战略需求,我们也就有了满足这方面需求的团队,正因为这两块往往是客户最短的板,所以我们才要在这样的地方建设长板,目的是为了服务客户,为客户创造更大的价值。

对有的客户来说,一家企业可能这辈子只会拿一块地,它不可能专门为了这件事情去建一个完整的团队。现在华夏基石把这方面的能力建设起来了,客户想拿地,我们可以替客户去跟政府谈。我们把客户需要的能力建设起来,并且平台化,开放给客户,平台化以后,我只要养10个人,就能服务100个客户。大家想一想,如果这100个客户企业都是自己去建设队伍,加起来就得养1000人,这是很大的人力资源成本。这就是我们所说的用自己的长板为合作伙伴赋能,在这个赋能的过程中,实现各方面效益的增值。

第四步,把你的长板形成平台化的能力。上图是小米的经营理念,横向是它的品类,小米的品类还在不断扩展中,服装、食品等领域也将涉足。图中的纵轴是它打造的平台化核心能力,小米有资本平台、渠道平台、品牌营销平台、供应链管理平台、产品研发平台、用户研究能力、设计能力。

我们从海尔不断迭代的经营理念里,也能得到同样的启示。张瑞敏认为海尔精神就是怎样与时俱进,做好“时代性的大战略”,主动拥抱体验经济和共享经济。他说,“共享经济里面很关键的一点就是使用权大于所有权,不是我一定要拥有这一辆汽车,只要有汽车满足我的服务就可以。……外部来讲一定是共享的生态圈。这个生态系统不管有谁,是什么资源的,只要你上来都是攸关各方的利益最大化。攸关各方利益最大化一定是平台的最大化。”攸关各方利益最大化就是创建产业生态的旨归。

最近我们在跟海尔合作的过程中,又在创新设计的理念和过程,我认为未来的设计将进化为一套新的设计思想和路径。往往很多企业在开发的时候,常常先做产品设计,其实第一个应该做的是场景设计。比如海尔有一款洗衣机放洗衣液的槽是弧形设计,这个设计优于通见的直形设计,这是从客户的使用场景中获得的设计灵感,使用场景在我们的工作、生活中无处不在,比如体现客户日常生活习惯的客厅场景、卧室场景、书房场景、厨房场景、卫生间场景,及相应的解决方案。

继场景设计之后,然后才是工业设计,设计产品的外观、形象,再之后才是技术设计,这是我们华夏基石所认为的未来消费品设计的一个发展趋势。依据这个理念,我们预备与海尔合作成立中央研究院,在产品的场景设计上进一步发挥创意,更好地服务于消费者不断升级的多元化需求。

这里面要提到一点,核心能力平台通常是不与别人合作的,开放是有限度的,在这个资源的建设上不是开放的。其中的道理容易理解,因为核心能力平台是生态创建者生存、发展的根本,是突显生态创建者自身价值的所在。有一次我们请教小米的刘德,企业与小米这样拥有核心能力的生态链接者合作,能做到一些什么事情?刘德说小米的生态非常开放,与别的品牌共享销售渠道,在合作开发上也很成功,小米用三个半月的时间就干到了中国充电宝第一品牌,用六个月的时间,空气净化器就占到了市场70%的份额。

我还问过刘德:刘老师,我们有没有可能与小米的大数据平台合作呢?他的回答是四个字:断无可能。这也就是我所讲的,生态创建者的核心能力平台是绝不跟别人合作的,对平台化能力一定要做到决定性掌控。换句话说,小米现在有几百亿的估值,靠的就是它的核心能力平台,靠的就是它的大数据,它知道用户要什么东西,所以出一个产品,就能受到市场追捧,使用户心仪。如果没有这些核心能力,它就不值钱了。

平台化能力一定是决定性掌控,分布式经营一定是利他性合作,大家记住这两句话就够了。在分布式经营上,你不要占很多份额,那样的话没人愿意跟你合作。在每个分布式经营单元里,你就占2%,小米就是这么干的,自己做小股东,让合作方当大股东,虽然我赋予给对方的能力是决定性的核心资源。如果小米链接到1000家企业,那么它所占的份额就是1000个2%,如果能把生态规模做到这样的市场地位,那么小米的市场能力就无人能够匹敌。

百果园等企业也是这样做的,用生态化思维赋能自己的生态合作伙伴,它给合作伙伴赋予的能力越多、越大,自己的商业版图也变得更大、更强,这是利他,也是互利。

五、成功的案例是生态创建者的信任背书和领导力背书

第五步:找到第一个生态合作伙伴。

大家不要轻视这个步骤,有的企业一上来,就在这个地方犯错,有的一上来,先找它个100家企业,结果干个一两年、两三年,发现都合作不成,因为做事情的逻辑错了。正确的做法一定是试点、示范、推广。为什么要试点、示范?首先要完成生态化的领导力建设,只要你让第一个合作伙伴赚到钱了,你放心,不用再去找另外99家,下一个伙伴它会主动来找你。这也是我们现在帮很多企业推进生态构建的一个重要原则,不要开始就找一堆,开始只找一个,找准这一个,用 心做好这一个。要忍耐住快速扩张的心态,把0-1的过程夯实。

那么,第一个合作伙伴应该怎么选择?我们总结出选择第一个生态伙伴的四个原则:

1.从信任度最高的伙伴开始——交易成本最低。不要从最大的、最难的开始,应该从最容易结成伙伴的企业开始。

2.从协同效应最高的伙伴开始——价值最大化。你们之间的互补性越强,增量就越大,增量越大,可分配的利润空间越高。

3.从最需要你的伙伴开始——合作黏性最高。在这个选择上还是充分体现去中心化的利他思想,不要从你最想去合作的企业开始,而是从最需要你、最愿意跟你合作的伙伴开始。

4.从最简练的生态模式开始——最容易理解并开始合作。什么模式最简练?我们双方成立一个合资公司,这事就干成了,这就是最简练。很多企业的生态战略不对,弄十个八个参与方,合作结构太复杂了,往往是越简练的商业模式越容易成功,越复杂的模式越不容易成功。过去也有一些企业想跟我们合作,结果一堆老板坐在一起,讨论怎样构建生态,讨论来讨论去,因参与方太多,而且大家所抱的期望值普遍过大,最后的结果是各方意向合作伙伴希望持有的股份加起来不是100%,而是200%。这样就干不成。

最简练的、最容易的合作模式是我去分别一对一地结成合作伙伴关系,这种关系最为简洁明了,运作起来效率最高。等到一个伙伴、一个伙伴地站稳,发育好了,我可以再把它们合并成为一个大的公司,而我在每家只占2%。

把第一个合作伙伴干成,就形成了一个合作的标杆。我们一定要重视标杆的作用,一个成功的合作案例等于让生态创建者有了信任背书和领导力背书。在构建生态的过程中,要有坚持的耐性和资源的聚焦,用心链接,全力推进,形成标杆的作用,去影响和带动其他生态伙伴。从0-1是最艰难的,因为没有背书,而往往从0-1、1-10、10-N所需的时间是一样多的,道理很简单,你只有先夯实基础,将来才能快速复制,这整个过程欲速则不达。

这也是为什么我们会发现,有时越傻的人越容易成功。在大学里,我们成绩最好的同学不一定成功,优等生选择太多,如果一直换频道,就很难把一个事业做深做透。我很多清华毕业的优秀同学,你看他们的履历就知道,一直在换地方,而我18年来只干了管理咨询这一件事,比起这些聪明的同学,我比较傻,傻人的长处是不贪心、有耐性。

此外,不要去苛求你的合作伙伴,在合作的过程中,他们如果表现出人性的自私,这是正常的。他自私,你不能自私,你要忍耐,你的事业是一个宏大的蓝图,百川汇于海,有容则大。对于我们的第一个合作伙伴,我们要舍得让渡利益给对方,甚至你亏钱,也要帮助它成功。

把合作标杆树立起来以后,再往后走,你会发现,第1单你是亏钱的,第2单到第10单是盈亏平衡的,从第11-100单,你想不赚钱也难了,那个时候生态的能力和规模都饱满了,到了收获的季节,所以这是一个水到渠成的过程。

六、永远不要认为你能很轻易地理解生态伙伴的需求

第六步:理解生态伙伴的真正需求。

永远不要认为你能很轻易地理解生态伙伴的需求。他们对你声称的要求往往未必是他们真正的需求。我们一直认为客户最关注“成本”,但实际上客户真正想说的是:除了成本之外,你们好像不能给我提供其他有价值的东西。

我们在构建合作关系时,也展开过类似的调查,我们发现不同的企业、不同的企业家对于优先关注的因素是非常多样化的,其中,质量、客户关系、技术和品牌等是他们共同最为关切的几个因素。天天跟你喊“价格能不能再低点儿”的客户,他心里想的到底是什么?你要站在他的角度去想,才能理解他的真实需求。

大家在京东上买东西,它的东西并不比淘宝的便宜,可是为什么还是有很多客户选择了京东?因为它服务周到,送货非常快,客户得到的综合价值还是比较满意的。而现在蜂巢的模式为什么失败?因为产品价值、用户价值都没有做好,怎么能有盈利模式出现呢?我认为蜂巢把本来简单的事情反而弄得复杂了,让客户找不到理由去选择你的服务。

真正的需求一定是在使用场景中产生的,要换位思考,到现场去做判断。我最佩服的管理学家不是某个管理学者,而是日本丰田的缔造者大前研一。他说过:我从来不知道什么叫丰田模式,那是你们这些专家对丰田的解读。我对丰田的所有贡献来自于对所有现场问题的发现、分析和解决。

真理永远在现场被发现,大家不要在办公室里做战略,不要自以为是地替客户作判断,那些东西一定有假相。老板本人要到业务现场去,这个事不能委托别人,企业家要在现场发现问题,探求根源,在真实场景中寻找经营管理的解决之道。

我发现老板愿意跑现场的,企业的增长就快,老板如果天天坐在办公室发号施令,企业就会停滞,因为他的想法逐渐脱离了实际,缺乏实感,经营思维会出问题,管理的制度、规章也会出问题。

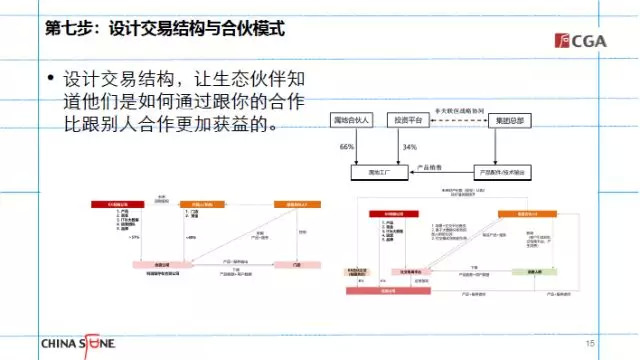

第七步,设计交易结构与合伙模式。

在设计生态交易结构的时候,建议大家找专业的智库咨询机构合作,对方应该具有证券服务、财务服务和律师服务能力,收购兼并、合资合作是专业性很强的事情,不能随便处理。国外公司在做收购、兼并这类动作时,都聘请专门机构、专业团队来咨询、监管。雇佣专业服务这笔钱不要节省,不然企业会犯错误,并为之付出更惨重的代价。

只有把交易结构设计好了,你的合作伙伴对自己的责任和收益才能明了在心,这时它们用小学算术就能算清楚,跟你合作,它们能得到什么样的收益,比起跟别人合作,跟你合作的好处体现在哪些地方。

第八步,帮助你的生态伙伴完成0-1的过程,实现成功的经营。请谨记,帮助别人成功,别人才会客观上帮助你成功,其次,通过你所有或部分的平台化能力,给合作伙伴赋能,为它们的成功创造必要的条件。帮助伙伴成功不是一句空话,是通过你首先建立起强悍的平台能力,然后给生态伙伴赋能,为其铺垫成功的道路。

华夏基石产业服务公司设立的企业赋能中心包括政府攻关平台、底层规划平台、基金规划平台、产业规划平台、行业研究平台,能力一定应该是平台化的,这样才能同时为更多企业赋能。

产业生态各参与方通过赋能与协同,各自作出增量的献,获得各自的增值收益。例如,属地企业成为生态伙伴,它们的属地资源优势和我们的技术赋能 + 市场赋能 + 数据赋能 + 资本赋能,形成了完美结合,双方的利润都增长了。等于我们创造了一个客户,把我们的产品买走了。未来这个属地公司如果独立上市,我将可以和代持股份的资金机构分享我们与之合作的股权,最后让大家得到满意的结果。

在很多领域,竞争对手都可以做这样的协同。比如大家都在零售行业,我们可以做采购协同、营销协同,还可以共同推动某一产品的销售,让它成为市场爆款,协同企业共同达成互惠互利。跨界企业之间成为生态伙伴,通过赋能,这些企业能够链接更多的用户,增加生态的服务内容。

七、在扩展生态的持续迭代中不断地优化、进化

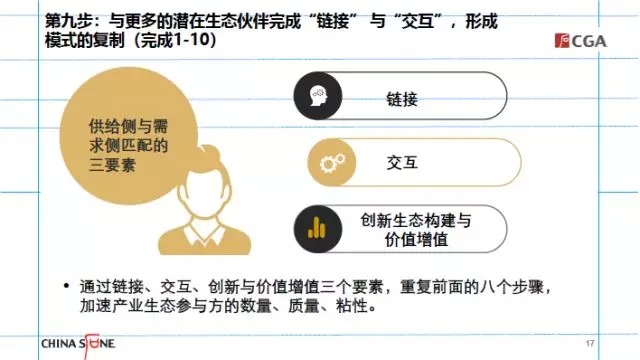

第九步,与更多的潜在生态伙伴完成链接与交互,从中产生创新的商业模式和价值增值,并一一形成模式的复制。

如果不能完成大规模的链接,就不可能达成大规模销售、做成大规模生意。什么叫链接?咱们过去不认识,今天通过课堂认识了,大家加个微信,这就完成了第一步链接。链接虽然完成了,但如果接下来没有成功的交互,生意也做不成,就像有的人相互加了微友,但可能永远也不会有一句话的交流。交互之后,才可能产生新的商业模式和价值增值。

在复制、迭代中,生态创建者要重复思考前面的八个问题,不断去思考每一个合作伙伴的诉求是什么,它们需要你做哪些事情,你们应该怎样合作,合适的交易结构应如何设计,这些都是不能省略的步骤。

第十步,持续迭代,使产业生态保持创新的活力与优势(完成10-N)。

你在0-1的时候设立的交易结构,在1-10的时候可以再进行优化。比如,0-1阶段,为了让合作伙伴赚到钱,我让渡了自己的利益,本来可以占30%的股权,但我只占了10%,当生态发展到1-10阶段,你可以提出30%股权的诉求,对方应该是接受的。在0-1阶段,双方如果都是实缴出资,那么在1-10阶段,我可以改为认缴出资,到了10-N阶段,可以再改为不出资。所以持续迭代不是简单的复制,而是在迭代中不断优化、进化,保持产业的活力和效益的增值。

八、垂直细分领域的产业生态化过程刚刚开始

至此,让我们一起来对回顾产业生态构建的十个步骤。这个过程讲起来并不复杂,但在实际操作中,企业的具体情况和诉求都是个性化的,各有不同,同时,不同企业所在的政策环境不同,行业竞争环境不同,企业的核心能力和战略导向不同,这些因素导致了每个企业生态化战略的差异性。

总之,有一点,当行业协作有增量产生时,就有生态化的需求,有生态合作的可能,如果没有增量产生,就没有生态化的可能性。

最后,我还是把这句话送给大家,我们认为中国新一轮产业机遇的到来,未来的产业趋势是以互联网和去中心化为思想、以平台 + 分布为模式、以事业合伙人为机制、以产业生态为组织形态的供给侧集群与需求侧差异化偏好在细分领域的重新匹配。这个趋势在家居、食品、服装等很多行业都会发生,我们认为在任何一个垂直细分领域,它的生态化过程不是已经完成了,而是刚刚开始,这就是我们在座诸位最大的机会。

我今天的分享到此,谢谢大家!

作者系华夏基石产业服务集团CEO

评论