母性(Motherhood)从未令我感到自然。我不太善于了解宝宝的需求或者其哭声的意味,而别的父母似乎不需要很麻烦很劳累就能知道。“她只是累了,”他们会这样说,或者“这种声音表示他饿了”。我对诸如此类的东西一点概念也没有,颇有一种失败感。

更糟糕的是,我不喜欢宝宝对我有依系的感觉。我照料她的时候会十分矛盾。倒是说不上有怨恨,有时我还很享受,但带娃的密集工作量让我觉得压力很大。

育儿的不易已经是老生常谈了,但更麻烦的是来自其他社会成员的论断——不管是已经为人父母的还是暂时没有的。当我在文章和博客里谈到我的这些经验时,一个被用于描述我这类母亲的字眼经常会蹦出来:不自然(unnatural)。

现今的育儿哲学告诉我们,带娃的时候要模仿诸如大猩猩和黑猩猩这类灵长类动物,或者参照我们从事打猎和采集的先祖,还有世界各地的现代部落的模式。这些哲学表面看来有进化论、心理学和神经科学的根据,也受到诸如“进化论育儿法”(Evolutionary Parenting)之类网站的支持,它们要我们“模仿生物过程”,认为这对小孩有好处。

但那究竟意味着什么?不妨设想一下黑猩猩母亲和宝宝融洽相处的场面,宝宝依偎在母亲肩上,跟着母亲从这根树枝跳到那根树枝觅食。这一组合是完全自足的,不需要任何外界帮助,看起来就像母子一同对抗整个世界(这完全是有可能的)。许多学者和育儿专家提出,我们人类应以黑猩猩母亲为榜样——它不受文化影响,是出于本能的、自然的。他们声称,我们以往就是这样育儿的,我们应当继续遵循这种育儿方式,否则我们的孩子就难以健康成长,缺乏纽带也缺乏依恋。

有许多思想家都曾研究过亲子关系的本质,但其中最有影响力的首推英国心理学家约翰·鲍比(John Bowlby),他曾在二战后从事过孤儿的看护工作。鲍比提出,小孩需要与一个主要的照料者——通常为母亲——形成稳定的依恋,否则就会面临严重后果,如难以开展和维持社会关系乃至于患上精神疾病。

加拿大籍美裔心理学家玛丽·安斯沃斯(Mary Ainsworth)于1970年创立了一套测量工具,用以考察世界各地的依恋类型——“陌生情境实验”(Strange Situation)。母亲和宝宝共处一室,随后会有一名宝宝不认识的人(陌生人)让母亲离开,宝宝对母亲回归的反应决定其依恋类型。“安全性依恋”的宝宝在母亲离开后会哭,但在陌生人的安抚下很快就能冷静下来,并在母亲回归后也会很高兴。比较而言,不安全依恋型宝宝有两大类型:一是“紧张-回避型”,宝宝对陌生人无甚反应,母亲的回归对其似乎也没有影响;二是“紧张-抗拒型”,其特点是母亲回归时会表现出极度的忧愁和依赖。

后来,在1980年代早期,美国儿科专家威廉·塞尔斯(William Sears)读到了珍·莱德罗芙(Jean Liedloff)的《连续体概念》(The Continuum Concept)一书,该书基于鲍比的依恋理论。莱德罗芙在委内瑞拉从事研究时注意到,当地的原住民宝宝随时都被父母抱着,哭闹的频率比西方人更低。据此,她认为美国父母不够亲近自然,推而广之和孩子也不够亲近。她建议的补救方案是,要随时把孩子绑定在身上(babywearing),孩子一旦有需求就要喂食,要频繁地对孩子做出回应。

塞尔斯就是基于这一框架来建立其理论的——他后来称之为“依恋育儿法”(attachment parenting)——并建议母亲在分娩的时候不要设法止痛或采取其它形式的干预,要根据孩子的需求喂食,要和宝宝时刻保持联系,声称这有助于强化亲子之间的纽带。他提出,这不仅是最好的育儿方式,也是我们一直以来的育儿传统。换言之,它是自然的,可以一直追溯到我们石器时代的先祖那里。

想象一下:一名从事狩猎和采集的母亲用一根带子把宝宝拴在身上,旁边有个刚断奶的四岁小孩则在和祖母聊天,就算有极少数的捣蛋情形也不会有谁去责备小孩,相反,社会上的每个人都很宠溺他们,这一点可谓极具平等主义色彩,无关性别和代际差异。母亲、祖母和宝宝都是人数介于20-200的部落的一分子,而部落向每个人提供食物和住所。透过采集水果、浆果、猎取肉类或是从事纺织之类的工作,所有成员对每个人的福利都做出了贡献。有人相信,这一田园牧歌式的图景就是我们的传统,早在文化、技术和农业永久性地改变了一切之前,我们就是这样育儿的。正是这样一种怀旧的愿望,令我们想要回到那个全家人共用一张床、孩子在四岁前皆由母乳喂养、母亲分娩时也没有任何止痛手段的时代。

但对我来说这难以接受。自然是否确实已经为人类设定好了一种放之四海而皆准的育儿模式,就像猿猴那样?或者说,它们——诸如家庭、配偶关系和爱情——乃是文化的一部分,是受外界和各种境遇影响的,与社会一样多变?

黑猩猩可能是跟我们最相似的“亲戚”,但说到育儿,我们却跟它有很大的不同。事实上,我们更像鸟类。为刨根问底,我找到了美国灵长类动物学家莎拉·布莱菲·赫迪(Sarah Blaffer Hrdy),她2001年时曾主张人类的核心家庭从来不是成规,在学界引发了一场不小的震荡。我俩不得不屡次调整访谈时间以便对上号(她在加州,我在荷兰),再有就是将就我的混乱作息:我是三个孩子的母亲,还经营着自家的生意,丈夫工作也很忙。所幸在我们的努力下访谈最终还是如期进行了。

对谈开始后,赫迪告诉我,人类的宝宝生来有着巨大的大脑及脆弱的身体,且没有任何技能可言。既然婴幼儿如此需要他人的帮助,区区母亲一个人怎么可能靠一己之力带好孩子?赫迪认为,人类逐渐进化成为了合作性的养育者(cooperative breeders)——该术语是从鸟类学那里借来的——这意味着他们总会在抚育后辈上互帮互助。此外,她还表示,正是由于这种情感上已经现代化的人(emotionally modern human,这里的现代人是指智人,即homo sapiens,区别于古猿人——译注)之间的合作,我们庞大的大脑才能够正常地生长发育。

“脑子需要照料甚于照料要动脑子(Brains need caring more than caring needs brains)。”她有一句这样的名言。根本就没有母亲孤身一人面对宝宝这种事。事实真相就如同她著作的标题:《母亲与他人》(Mothers and Others)。

赫迪主张,人类和黑猩猩的基因虽然有95%以上的相似性,但我们的育儿模式却更接近于诸如狒狒、绢毛猴、狨猴以及倭黑猩猩等实行合作性养育的猿猴类动物。进一步讲,这种对互助的需要并不是可有可无的。它对生存而言至关重要。例如,在绢毛猴群体中,“当一名母亲没有得到帮助时,她就会拒绝接受自己的宝宝,”赫迪解释说。而被拒绝的绢毛猴宝宝的生活前景也还不错。

与此类似,对人类而言,产后抑郁症的可能原因之一,就是新晋母亲缺乏支持。此外,实际有多少支持并不重要,重要的是她对支持的主观感知。“些微的帮助都能带来巨大的改观,因为它象征着社会的支持,”赫迪说。分享照料婴幼儿的工作不仅有助于母亲把宝宝抚养成人,还能有助于孩子长大后为社会做出贡献。在赫迪看来,那种认为父亲在外打猎、母亲独自在家(或洞穴里)照看小孩并等待男人把肉带回家的观点,是尤其没有道理的。

相反,在许多以狩猎和采集为主的社会里,承担采集责任、满足部落每日所需卡路里的乃是女人,也包括母亲。肉说到底是很难得到的,男人也经常在打猎时身亡或者受重伤。结果就是,女人仅靠男人的猎物无法满足家中口粮及照料需求。她们必须有自己的安排,例如让女性亲戚来临时照看小孩,或者在找不到帮手的情况下把孩子交给家族里的其他成员来养。

这就是赫迪对鲍比的依恋概念产生怀疑的原因。她说,小孩在一生中可以与多个照料者发展出纽带,且不会产生焦虑或者别的什么心理问题。事实上,她还提到了许多现代欧洲国家的育儿方式里一项颇为正面的因素:平价的日托。她问我对此有什么经验,我对荷兰的日托体制大为赞赏,正是它使我可以料理好三个孩子。我同意她的看法:我一个人干不了这些。所谓的异亲(alloparents)确实很重要,不管它体现为父母之外的家庭成员参与照料还是日托工作者的协助——但这些都还不是故事的全貌。

甚至于在特别宠溺和尊崇小孩的文化里,也有一个甚少有人留意的阴暗现实,因为它不符合“自然的就是最好的”这套叙事——母亲的爱是有条件的。事实上,在许多所谓“自然的”文化里,新生儿都会有一段时间的“试用期”(probation)。

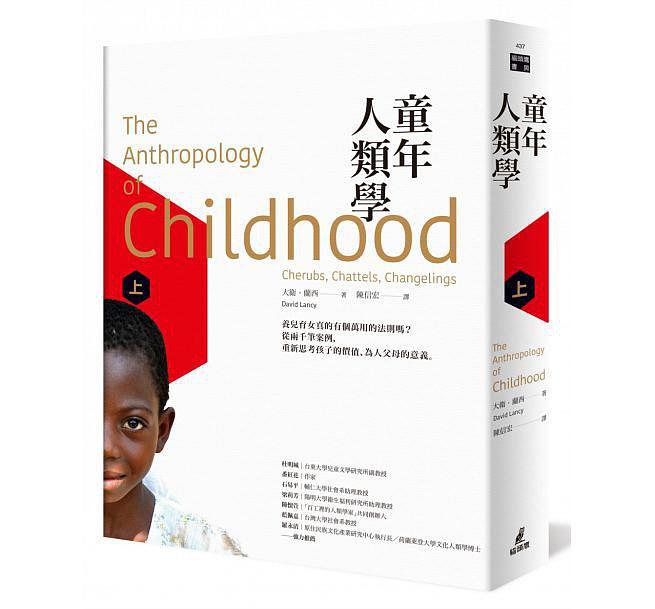

生下来就有病、畸形或是“古怪”(它可以等于任何诸如“太吵了”或者“毛发太浓密”之类的理由)的孩子很快就会被私下处理掉。犹他州立大学人类学荣休教授大卫·兰西(David F Lancy)认为,将母亲和宝宝与社会相隔离的传统,不仅有利于母亲休养身心以及与新生儿拥有一些隐私空间,这种做法还有利于让母亲决定要不要留下这个孩子。这一事实太过尖锐,以至于赫迪要求我不要提起它。“如果你把它写出来,人们会感到沮丧的,”她告诉我。

令人震惊的是,杀婴在全世界范围内都是可怕的常态,历史上的欧洲也一样。据兰西的《童年人类学:小天使,附属品,换生灵》一书估计,这种实践曾存在于80%的人类社会里。杀婴在其它哺乳类动物如兔子甚至于黑猩猩当中也十分常见——说到底后者还算人类的近亲。这么看的话,抛弃新生儿比起——姑且这么讲——将其养大而言,并非更不自然。

为深入探究育儿的这一面向,我和兰西进行了视频通话(我如饥似渴地读完了《童年人类学》,从中找到了许多安慰)。在访谈中,我儿子三番五次把头伸到摄像头前打断对话,而两个女儿则抱怨太无聊了。

“像你这样工作和母职两手抓,是一种极为常见的现象,”兰西告诉我,尽管根据皮尤调查中心2012年的一项调查,呆在家里的全职母亲在美国仍是理想型,但它从来没有存在过。女人总是需要工作的,而且要努力工作。“要找到一个母亲没有既照顾孩子又采集食物或者做一些编织之类的谋生活路的社会,那反倒是很难的,”兰西说。

大卫·兰西 著 陈信宏 译

猫头鹰书房 2017-10

这让我陷入了沉思。自然的并不就是最好的。依恋是有条件的。母亲参加工作才是成规。其实压根就没有什么成规可言。

诸如因纽特人这样的现代的狩猎-采集型社会被视为当代父母的楷模,但很重要的一点是不要把这类文化看成是同质的、单一的。在这些文化里,父母的行为模式也是因部落而异的。喀拉哈里沙漠里的坤族人(!Kung)的做法就与依系育儿法相似——即随时把宝宝带在身边和宠爱小孩——但南美洲的阿切人(Aché)则实行“便携式父职”(portable paternity),一名女子会与多个男人发生性关系,以确保其孩子能够享有较好的条件。南非的科萨人(Xhosa)会让三岁大的男孩相互打斗,以锻炼他们的韧性。

并没有哪个狩猎-采集型社会与我们的祖先更相似这一说。不同于一心一意且具有专职性的父母理想,兰西提到了哈扎人(Hadza)部落的例子,小孩的待遇比其它许多文化都要严苛得多,且被期望在很小的年龄就能完成独立。

“如今以狩猎和采集为生者的饮食习惯、男女间的分工、育儿方式以及日常生活的其它许多方面都是各不相同的,”进化生物学家玛丽莲·祖克(Marlene Zuk)在《上古幻想》(Paleofantasy)一书里说。我们并不是朝着某种特定的生活方式或饮食习惯而进化的,而是经常发生变化。我们所能知道的仅仅是如今我们怎样育儿——作为受制于特定的时间、地点和文化的诸多个体。

但我比较好奇我们最初是怎样接受专职父母的理念的,为此我又找到了伦敦大学性别社会学讲师夏洛特·费尔克罗斯(Charlotte Faircloth)。这场访谈是唯一一场我可以安心进行的,因为访谈期间我的孩子在上学。

“神秘的原始习俗被当成可任人涂抹、借题发挥的空白画布,是一件很危险的事,”她告诉我,“如果你考察一番单个的文化和个体,会发现其并没有依照诸如此类的蓝图按部就班。”但这一真相却因为“不符合自然的叙事”而被忽视了,我们倾向于选择性地杜撰育儿经来迎合自己的偏见。自然的育儿方式与其说是我们的真实面貌,不如说是我们的愿望。

通观有文字记载的历史,每当境遇有变,育儿方式也会随之而变化。例如,农业的出现及其带来的稳定的食品供应,使得孩子可以更早地断奶,母亲可养育更多的子女,而这样也更有利于培养更多劳动力来耕田。事实上,哪里有稳定的食品供应,哪里就会有这样的育儿方式。以狩猎和采集为生的母亲之所以与孩子同睡,不仅源于母乳喂养的需要,也是因为空间的狭小。当房屋扩大,孩子就有了自己的床,随着时间的推移甚至还会有自己的房间。

简言之,育儿方式不是命中注定的,而是取决于康涅狄格大学的查尔斯·苏泊尔(Charles Super)和莎拉·哈克尼斯(Sarah Harkness)所称的,父母在育儿问题上所持有的“民族观”(ethnotheories)或文化信念。我们有自己的民族观,现代的狩猎-采集者也有他们的一套,我们的祖先想必也会有自己的看法。

当我询问兰西世界上的人们是否还有共同点时,他犹豫了一小会儿才回答。“我认为有一条底线是,母亲普遍会回应孩子对食物的需求,”他说,“仅此而已。”但同一条底线甚至也有着不同的意味——母乳喂养、采集浆果或是赚钱购买食物。除此之外的其它方面——谁来照料宝宝、母乳喂养时间的长短、孩子的待遇以及谁被期望有完成这些任务的能力——都处于流变之中。其中的含混之处部分源自不断变化的环境,但也有一部分源自人类文化和行为自身的变迁。

赫迪称我们在育儿安排方面是“机会主义的”以及“弹性化的”,她在访谈中反复重复的一句话是:“视情况而定。”然而,如果没有“自然的”育儿方式可言,如果父母之爱是有条件的,如果现代的狩猎-采集者也根本不是完美的父母,那我们难道不会在依恋育儿法之外对依恋理论本身也提出质疑吗?

为回答此问题,耶路撒冷希伯来大学心理学家海蒂·凯勒(Heidi Keller)研究了不同文化中的依恋,对主导思想界多年的安斯沃斯模型提出了挑战。凯勒表明,“安全型”依恋并不是良好精神健康状况的必经之路。例如,科特迪瓦的邦族人(Beng)或喀麦隆的恩索人(Nso)对陌生人就比较泰然,按照陌生情景实验的标准,这是不安全依恋的标志。相反,凯勒发现焦虑与否取决于语境——即它所处的特定文化环境。

基于上述以及其它一些研究,经典的依恋理论就显露出了诸多漏洞。在对父母的育儿方式加以测量,以及将之与某一理想相比较时,安斯沃斯和鲍比运用了诸如“竞争力”和“反应性”等道德化的术语,并据此论断哪些父母不符合规范,而这——毫不意外地——与西方父母的育儿经一拍即合。经典理论经过扩展后,如今的父母所面临的诸如要完美地对小孩作出回应、要随时保持“开机”状态等压力可谓是有增无减。

鲍比以母子依恋为焦点也在情理之中,因为这与他对母亲应当有何种举止的理想相符合。但父母真的有那么重要吗?我又找到了美国人类学家莎拉·列维和罗伯特·列维夫妇(Sarah & Robert LeVine)以求指点迷津,二人合著的《父母重要吗?》(Do Parents Matter?)一书深入探讨了这一问题。

1980年代,夫妻二人在尼日利亚定居下来,研究生活在撒哈拉沙漠以南的儿童。莎拉回忆道:“那里的母子关系令我十分震惊”——尤其是母亲对自己的孩子看都不看一眼的做法。鉴于她在心理学和依恋理论方面的训练,她认为孩子长大了很可能会患上孤独症,但后来的情况是孩子安然无恙。

“父母的重要性只是在一定程度上而言的,”她说。如果你还不相信语境的重要性,请想一想移民父母。当他们把家搬到异国他乡后,便会发现很难维持以往的育儿方式。列维夫妇亲身体验到了这些差异,他俩有一个女儿呆在美国,另一个则去了其现今的居住地柏林。其结果就是,列维家的两个孙女长大后成了完全不一样的人。美国的孙女更外向,对作为独立个体的自我更为在意。比较而言,德国的孩子被期望有好的行为习惯,但按照罗伯特的说法,与此同时这些孩子看上去也“比实际年龄要年轻”。

当然,依恋也是很重要的。例如,当孩子和父母在美国边境被迫分开时,创伤便极为严重。这些小孩可能会一辈子受伤害,除非其有机会回到父母身边,但即便如此也可能需要多年的治疗才有望痊愈。

但这对我们如今的高强度育儿文化毫无影响,这种文化强调父母要对孩子身上发生的一切负责,不管是好是坏。此类期望让许多父母陷入了迷惘、劳累和悲惨之中——且到头来可能对孩子一点好处也没有。

近来,一项针对黑猩猩的研究考察了不同群体中黑猩猩咬碎花生以及向其后代传授此技能的方式,展示了其中迥异的文化。假如黑猩猩都能有这样的文化多样性,人类为什么不能有呢?身为一个家里已经融合了多种文化、语言和传统的母亲,我自己理应更明白这一点,而不是在诸如不想亦步亦趋地全天候跟踪照顾孩子时,去听专家指责我如何错得一塌糊涂。我会照自己的方式去做,孩子们也会茁壮成长。

本文作者Olga Mecking是一名作家、译者,出生于波兰,现居荷兰。

(翻译:林达)

来源:Aeon

评论