文 | 日用之道

与宋代文人的精神追求相比,明代文人实在是无法望其项背。

虽然明代文人极力在书籍文献、画卷,乃至当时的器物中寻找赵宋的影子,但当一个文化被异族割裂了将尽一百年后,它已经残破得无法清晰地复原了。

明,15世纪,水壶

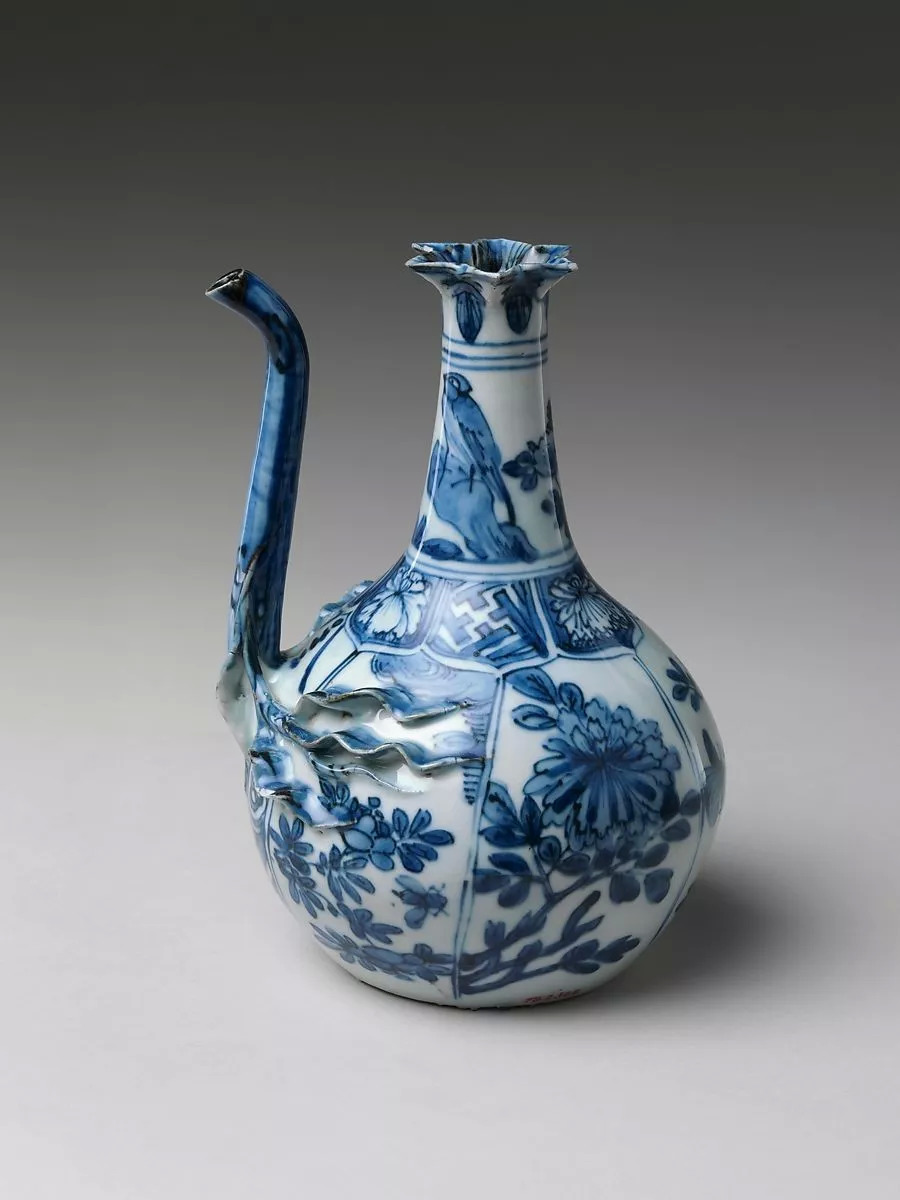

明宣德,15世纪初,景德镇钴蓝水罐

明,16世纪下半叶,带柄碗

还好,宋室南渡,留下了孟元老的《东京梦华录》,也留下了张择端的《清明上河图》,我们依然能按图索骥,想象着当年东京汴梁的繁华街市和闲美风物。那里,我们看到了皮影戏的影子,也依稀看到了几近失传的,那个被称为魔合罗的泥偶玩具。

明亡之后,张岱留下了《快园道古》,虽有仿《世说新语》之嫌,却也让我们能看到当时的生活样式。所幸,我们还能根据典籍对传统文化了解一二,还能从传承下来的器物中一窥端倪。

明宣德,15世纪初,高足杯

明成化,15世纪,哥窑碗

皮影,以兽皮或纸板做成的剪影以表演故事的民间戏剧

玉制魔合罗,旧俗农历七月初七用以表示送子的吉祥物

延续了千年的中华文明,既然已经残破,既然无法完全复原,明代文人找到了更好的玩法:既然无法准确考据,也无法进入前人的精神世界,索性按着自己的内心世界信马由缰吧!

明代文人按自己的审美和追求,赋予了古器物新的使用价值,他们把原来作为陪葬的古铜小尊,拿来做了水丞;把本来是食器的青铜鼎,变成了焚香之器;把用来盛酒的觚、尊,变成了用来插花的花瓶。

明正德,16世纪初,香炉

明万历,16世纪末至17世纪初,觚型瓷瓶

明,16世纪,花尊

难怪有一个当代文人在他的文字里,描述了一件小事,听说家里要来客人,家里的仆人拿出一个明代的花瓶摆在几案上,结果被他的妈妈训斥了,明明家里有宋代的花瓶,非要拿一个明代的出来丢人。这应该不会是通过年代的久远来界定器物的价值,而是对文化的纯粹来分星拨两吧。

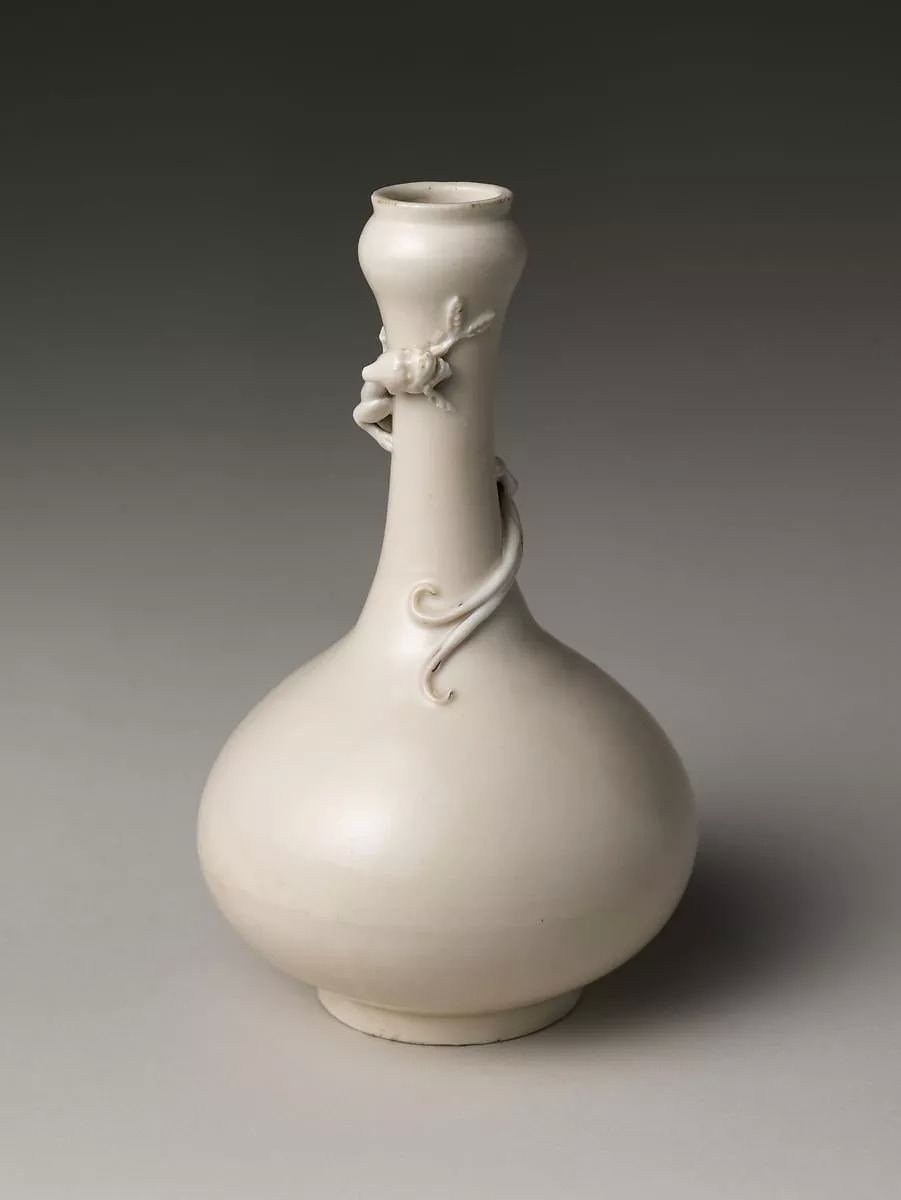

明万历,16世纪末,德化盘龙瓶

明,15世纪,花瓶

明,15世纪末,花瓶

明嘉靖,16世纪中叶,瓷葫芦瓶

明代文人抱着居于今世可与古人相见的念头,通过器物的联通,在纷乱的世事中寻找天那边的祖灵,寻找可以安放自己心灵的居所。

明代文人对器物是痴迷的,他们执拗地赋予了器物以超物质的精神感受和自娱价值。即物见道,在每一件器物的每一个细节上,他们一直试图寻找一条通往内心安宁的路。明代文人应该也可能像我一样,在游梦中寻找宋代文人生活的影子。他们在统一的生活样式下,以器物为鉴,寻找着宋代文人的思想轨迹,向往着获得精神上的安闲与自适。古砚,古铜水注,旧窑笔格,旧窑笔洗,古铜花尊,哥、窑、定。书房中出现的各类摆件、器物便成为文人文化「物化」的载体。

明,15世纪-16世纪,砚台

明,15世纪,龙泉笔洗

明,15世纪-16世纪,水注

明,16世纪-17世纪,铜制花瓶

明,16世纪,竹制笔洗

「先王之盛德在于礼乐,文士之精神存于翰墨。」器物的所有细节默默地记录下了人类的发展进程,也承载着关乎记忆、经验和生活所赋予的意义。

明崇祯,17世纪中叶,景德镇珐琅瓷盘

图片来源:美国大都会艺术博物馆MetropolitanMuseumof Art

评论