文|dsfysweixin

回顾近几年的爆款台剧,你会感受到一场悄然酝酿的新革命。

在这场革命中打头阵的正是台湾公视。

它旗下出品的《出境事务所》《麻醉风暴》《你的孩子不是你的孩子》《我们与恶的距离》等剧,足以构成一个“人间观察”系列。

除了多元化的题材、质量过硬的剧本、精良的制作外,它们还有一个共同特点:敢于触碰敏感话题。

从“生与死”宏观议题到医疗体制、中国式亲子关系,再到反思无差别杀人、探讨善恶分界线,兼具尺度与深度。

这些「新台剧」不仅撕下了“狗血”“小家子气”“粗制滥造”的旧标签,也依靠反映真实的社会状况在观众间引起强烈共鸣。

尤其是《我们与恶的距离》更以3.4的完结收视率创下近年来的新高,被台湾网友称为“台剧的天花板”。

今天,就给各位推荐另一盘台湾公视烹制的“猛料”。

保证还是熟悉的配方,熟悉的味道——

《噬罪者》

故事全程围绕一名刚刚假释出狱的杀人犯展开。

01

12年前,王翔(庄凯勋 饰)因犯下故意杀人罪被捕,熬过漫长的刑期,终于重返社会。

出狱后,原本是研究生出身的他,社会地位一落千丈。

因为中途被捕,不但学业中断、学历作废,就连这段空档期也成了不可告人的秘密。

他一边在应聘的过程中屡屡碰壁,一边又不想在家中开的小店里蹉跎度日。

最后只能被迫隐瞒过去,在弟弟王杰(曹晏豪 饰)的介绍下,给一户富商做司机。

原本打算就此低调做人,平静展开新生活的王翔却因一桩交通意外陷入新的风波。

他在事故现场救人的视频被上传到社交网络之后,迅速引起了广泛关注,成了热点新闻。

媒体先是给尚未曝光姓名的他起了个绰号:英雄哥。

接着又将英雄哥视作新晋宠儿,铺天盖地报道着他的事迹。

但没过多久,他的“黑历史”就被人扒光,舆论风向瞬间反转。

一夜之间,大众口中的英雄哥变成了“杀人哥”。

随之而来的,还有更多令人难以承受的伤害与歧视。

像王翔这样出狱后再度回归社会的罪犯,往往被称作“更生人”。

而“更生”的字面意思则是希望囚犯可以重获新生。

只是,他们真的可以抛下过去从头来过,而普罗大众又真的能够宽恕他们犯下的罪行,毫无芥蒂地与他们共处吗?

虽说剧中没有武断地下定论,但我只能说恐怕很难。

对于更生人来说,最直接的冲击来自外部世界。

王翔服刑的时间不多不少,恰好12年。

显然,长达12年的时间,足以让整个世界都发生翻天覆地的变化。

摆在他面前的,是一个全然陌生的社会。

其中最关键一点,在于互联网的兴起。

试想一下,如果是十年前的你穿越到现在,肯定满脑子黑人问号。

其他人的日常在你眼中就是一系列迷惑行为,为何出行不需要带现金、时时刻刻都得揣着手机、有时还对着手机屏幕自言自语?

更何况,以当今互联网的发展速率来看,简直堪称“度日如年”。

只要断网3天,就绝对闹不明白最近微博流行的“我不要你觉得,我要我觉得”、“听我的,我说了算”是在玩什么梗了。

▲当然了,不建议学习这套“明言明语”

如果断网三天,还能及时上微博、豆瓣、知乎“补补课”,可万一缺席十年,又怎么可能补得上这笔空缺?

正因如此,与社会长期脱节的王翔走在路边时,满脸写着茫然与不知所措。

甚至有时候看起来就像是一枚错置的齿轮,充满了与周遭格格不入的古怪气息。

▲王翔好奇地盯着路人手中的智能手机

在大多数年轻人都忙着做低头族时,他却还是个没有线上身份的“黑户”。

当富家千金小爱要他给自己传照片时,发现他的手机就和新买的一样,空空荡荡。

没有Line、没有Ins、没有Facebook,没有任何社交软件,宛如一个古板落伍的老年人。

更戏谑的是,兄弟俩明明是岁数相差不大的同辈人,生活画风却像横跨了两个世代。

吃饭前,哥哥像个一本正经的老干部,默默玩着报纸上的数独游戏,而坐在他对面的王杰正津津有味地抱着手机。

这也不能怪他,毕竟在狱中生活多年的王翔经历了一番由内至外的“改造”。

正像福柯所言“曾经降临在肉体的死亡应该被代之以深入灵魂、思想、意志和欲求的惩罚。”

在他看来,现代监狱制度下酷刑确实是消失了,取而代之的是对心灵和思想的规训与惩罚,而这种规训方式又是潜移默化式的。

这番话怎么解释?很简单。

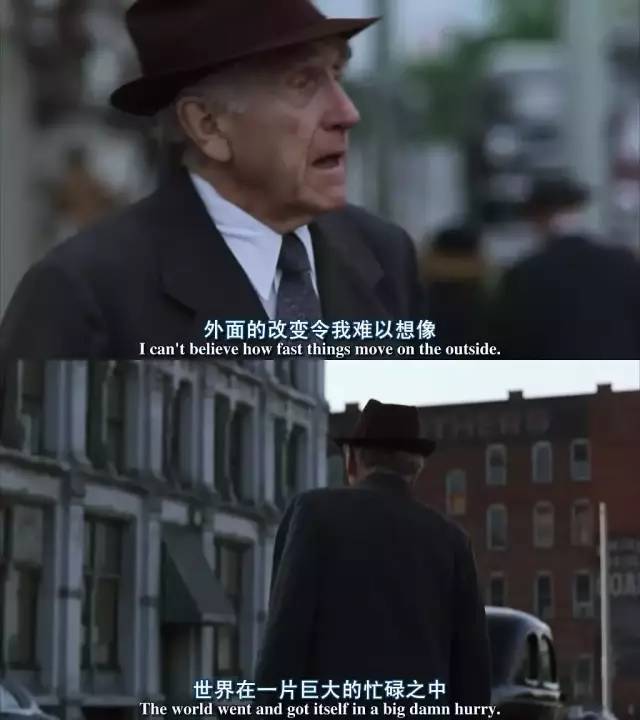

以《肖申克的救赎》中的狱友老布为例,他在监狱中待了50年,早已被“体制化”了。

面对即将到来的自由,他反而感到无比焦虑和惶恐。

他曾经试着找了份工作,想重新去适应当下的生活,只可惜失败了。

最终,跟不上社会节奏、没有安身之所的他,绝望地结束了自己的生命。

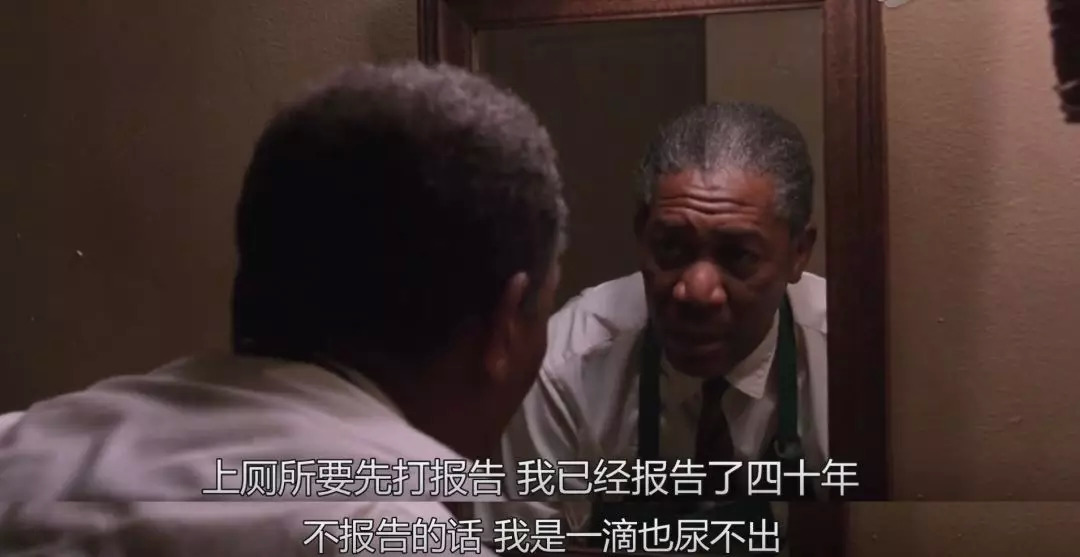

再举个例子,还记得片中摩根·弗里曼饰演的瑞德吗?

出狱之后的他有个怪癖,每次去洗手间之前都要跟店长“请示”。

害的对方一脸无语地表示:以后想去就去,不用跟我打报告。

实际上,这种怪癖正是监狱生涯衍生出的副产品。

如果不请求其他人批准,他连一滴都尿不出来。

毕竟他习惯了一言一行都要向狱卒打报告的苦日子,再也摆脱不了这个习惯。

一切正如那句经典台词:“开始你恨它们,接着你适应了它们,时间久了,你开始离不开它们。”

这些渗入骨髓的规训,自然也能在王翔身上能找到相似的影子——

没有社交网络,因为他过去几乎所有人际关系都被切断了;不习惯开摄像头,因为不喜欢被人监视的感觉;总是在梦中回想起监狱生活,有种自己还在被囚禁的错觉。

▲王翔特意用胶布贴住摄像头

只要坐在审讯室里就开始不由自主地紧张,哪怕自己只是作为目击证人来做一次笔录而已。

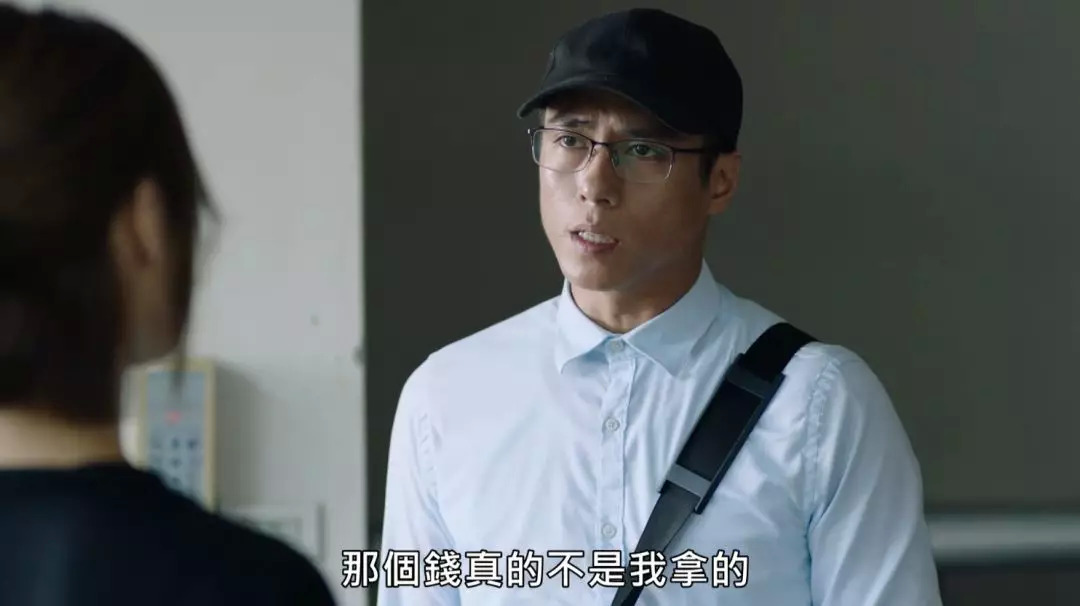

最为明显的还是他变得极度不自信,只消提一个细节。

但凡需要在公众场合露面,他必定会戴着帽子,然后习惯性地低着头,遮挡他人窥探的目光,很少与人直视。

这与其说是刻意低头,倒不如说是抬不起头。

如果用剧中他的台词来做总结,那就是“在牢里,是我的身体不自由,出狱后,是我的心不自由。”

要想离开监狱,只需要熬过刑期,可要想摆脱自卑心理,从“囚犯”再变回自由人,实在太难。

即便王翔能够努力逐渐克服以上种种,更严重的问题还摆在后头。

他改变不了大众对“更生人”的误解与偏见。

02

乍一看,《噬罪者》在剧情上颇像是《与恶》中李大芝一家的延续,同样是一人犯罪,全家受难。

母亲为了躲避邻里的流言蜚语,多次搬家;弟弟在王翔出事后被所有人逼问,甚至也落下了心理阴影。

不过与其说它是低配《与恶》,倒不如说更像是一出现代版的《悲惨世界》。

而王翔自然代表着那个只因偷了一块面包就入狱19年的冉·阿让。

他后续的遭遇也和《悲惨世界》中的冉·阿让如出一辙。

社会对他的排斥远不止于就业歧视。

当“英雄哥”的谎言被拆穿,原本和善待他的人齐刷刷地戴上有色眼镜。

所有人都突然变成了故事中对冉·阿让穷追不舍、坚信他不可能改过自新的探长沙威,开始用严苛的目光审视他的一举一动。

“标签让我们害怕,让我们对这个人完全不了解。”《与恶》编剧吕莳媛曾在幕后专访中提过这样一句话。

确实,作为集体社会的一份子,我们每个人都或多或少地见识过刻板印象的威力。

在多数时候,它不仅意味着以偏概全,也常与污名化捆绑。

雇主潘先生表面说着不在意,要求王翔留下,背地里却请来新的警卫,不允许他再踏进家门。

潘奶奶自从知道他的过去,言辞举止更是处处透着刻薄。

不但提醒孙女小爱以后记得坐在后座,防止他有什么不轨行为,就连家里钱不见了也第一个怀疑王翔。

他们警惕的不是那个老实巴交的司机“王翔”,而是他背后贴着的“罪犯”标签。

它轻而易举地抹消了他来到潘家后做出的一切努力。

而剧中的警察队长张致远几乎就是沙威的翻版。

12年前,在证据不确凿的情况下,他就擅自在内心给王翔定罪。

如今,他在警局意外得知了王翔的近况。

在替王翔辩解的同行面前,他坦率地表示自己完全不信任对方,坚称有的罪犯就是本性难改。

作为警察,他任由这份理性盖过一个罪犯从善的可能。

而后果,自然是会在无形中把更生人推向社会更阴暗逼仄的角落。

除了这些对他抱有敌意的“沙威”之外,助纣为虐的还有新闻媒体人。

在英雄哥爆红的时候,就有无数媒体争相报道,等到舆论反转,依然有大批记者嗅着血腥味而来。

他们不光想找出“杀人哥”,更想扒光他的隐私,满足大众对他的好奇心,用来换取更多流量与热度。

和《与恶》相似,这些桥段意在敲打媒体人一番:有时候,不打扰就是最大的温柔。

在雨果笔下,与警长沙威形成鲜明对比的是主教米里哀,他相信向善的力量。

即使冉·阿让偷走他的银烛台,主教也不曾计较,反而将它赠给这个落魄的“小偷”。

这不仅使冉·阿让感受到久违的善意,也就此找回本心,决定做个行善积德的好人。

▲BBC版《悲惨世界》

代替“米里哀”赋予主角善意的,除了家人之外,还有前女友沈雯青(夏于乔 饰)以及王杰的女友洪怡安(林子熙饰)。

她们都坚信王翔绝不是十恶不赦之人,愿意在关键时刻站在他的身后,做他的后盾。

也幸亏世上有“米里哀”的存在。

否则,出狱后要面临无穷尽的社会排斥、污名化,而且周围人的目光又一遍遍提醒着自己依然还是“戴罪之身”。

社会又如何能指望更生人痛改前非,而不是坠入社会底层,重新走上犯罪的老路?

同样都由台湾公视出品且聚焦现实议题,《噬罪者》免不了要和《我们与恶的距离》同台竞技一番。

诚然,本剧的信息量浓度、格局远不及后者,节奏也温吞许多,但它有着不逊于后者的细腻。

它一笔笔地勾画出人性中美好与灰暗的两面,既有暖人肺腑的温情,又有挥之不去的悲剧底色。

作为家庭剧,本剧花费了大量笔墨去讲述王翔一家人温馨的互动。

尤其是这对关系无比纠结,时甜时虐的亲兄弟。

虽然他们都已长大成人,过了年少懵懂的年纪,彼此的相处模式却还是跟小时候一样。

一个负责宠溺、为弟弟遮风挡雨,另一个就安心享受兄长的关怀,尽情展示着什么叫“被偏爱的总是有恃无恐”。

但不知从何时起,这温情与依赖中又不自觉地混入了名为“嫉妒”和“厌恶”的杂质。

在王杰看来,他们既是血浓于水的至亲,同时又是“同性相斥”“一山不容二虎”的竞争对手。

因此,他一方面希望哥哥能摆脱泥潭,早日过上幸福生活。

另一方面,又受不了对方和小时候一样,比自己更优秀耀眼,更受人欢迎。

▲王杰故意在哥哥面前提起伤心事

在王翔刚回归家庭时,洪怡安因为害怕,不敢来家里和他面对面接触。

为了讨好哥哥,王杰当面放出豪言:如果她不愿意来,以后就不用来了。

但等到他察觉出洪怡安跟哥哥走的很近时,又立刻话锋一转,有意无意地提起当年杀人的事,暗示对方“王翔有着凶恶的一面”。

归根到底,他想维护的是“哥哥”,想打败的是“潜在情敌”。

当“亲情”与“人性”作为天秤两端的砝码时,才更突显人性之复杂,戏剧张力也由此而来。

小爱,王翔每天负责接送的对象。

她一开始很排斥这个空降来的司机,总是忍不住恶语相向,在任性和惹人烦方面都能拿满分。

但熟络之后又把他当成大哥哥看待,会对着他撒娇、斗嘴、提一些任性的要求,做错事也会立刻道歉,性格娇蛮又直率。

表面来看,这是一个单纯幼稚、爱憎分明的大小姐角色。

她可以在其他人劝她与王翔好好相处时,对他出言不逊,也可以在长辈怀疑他的时候,挺身而出维护他的人格。

如果说沈雯青、洪怡安是出于亲情和爱情去主动维护王翔,那么小爱的出发点则更纯粹。

因为不谙世事,其善恶观并不受社会法则影响,所以在她眼中一个人的过去并不重要。

“他是不是好人,凭什么是你们决定啊!”

作为真正站在善恶分界处的中立角色,她脱口而出的这句质问,或许足以传达出主创的真实想法。

说到这里,不得不提最后一个重要角色:李晓君的父亲,即被害者家属。

不堪忍受丧女之痛的他一心想着报复凶手。

在得知对方出狱之后,他先是在王翔家门口贴满“杀人犯”的纸条,大肆揭发他的过去。

发展到后来,更是多次试图开车撞死王翔,想以一命抵一命。

至此,另一个值得探讨的话题浮出水面——

犯了错,服刑之后,“罪”是否会随着刑满而消失?

亦或者像李父所说,“不忘记过去是我的权利。”受害者有权用同态复仇的方式追求所谓正义?

假使真的顺应后者思路,当“被害者”与“加害者”身份逆转,那么“善”与“恶”的界定是否也该随之反转?

如此看来,我们与恶的距离,倒也就在这微妙的方寸之间。

03

《噬罪者》作为一部现实题材剧,其故事内核与戏剧冲突固然尖锐,但呈现手法却极其温和。

它很少渲染情绪,也不热衷“说教式”叙事来做道德绑架,只是单纯地提供一个思考空间。

自始至终,剧中都没有表现出想要纠正任何人的三观,强行让观众在“沙威”和“米里哀”之间做出选择的念头。

编剧最想表达的观点其实就藏在本剧的英文片名中:Hate The Sin, Love The Sinner.

什么意思?

据张亨如解释,这句话来自甘地的名言。

意思是我们应该鄙视罪行本身,但是要试着去爱、去了解那个犯罪的人。

换言之,大众应该给更生人们一个机会,试着去谅解他们,而非一味地采取回避、排斥的态度。

为了证明更生人的罪行真的可以被一笔勾销,剧组曾在社交媒体上发起一个投票,关于王翔是否能成为一个受人尊敬的英雄。

最终,82%的人给出肯定的答案。

不过坦诚地说,在我看来更具有现实意义的恐怕不是问卷。

而是底下的一条评论:“左边是故事,右边是现世。”

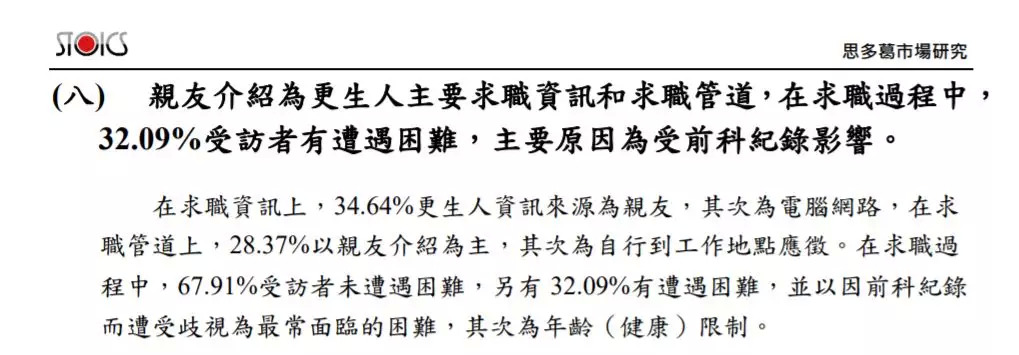

根据一份中国台湾法务部委托执行的调查报告显示,现实中的“王翔们”近况堪忧。

他们中大约有三成曾遭遇就业困难,四成人表示需要政府协助,其中还有二成人处在失业状态。

即使是从整体来看,他们也面临着诸多状况外的问题:健康状况不佳、薪资低、就业技能匮乏、就业前景局限性大。

作为拥有上帝视角的观众,从一开始就能猜到王翔犯案背后另有隐情,也知道他是个温厚敦实的好人。

所以我们才会为他受委屈、受排挤而感到心酸与愤怒。

一旦失去上帝视角,回归普通人身份,以上假设还成立吗?

我们又是否真的愿意付出机会成本去验证他们的善恶,付诸勇气去接纳社会上那些更生人。

还是说,让故事永远美好,现实继续残酷。

这是走下道德高地后,留给我们去面对的困境。

- END -

评论