编者言:社交媒体其实不是什么新鲜事物。从西塞罗和其他古罗马政治家用来交换信息的莎草纸信,到宗教改革、美国独立、法国大革命期间印制的宣传小册子,过去人类跟同伴交流信息的方式依然影响着现代社会。在报纸、广播和电视主导了信息的散播几十年后,互联网的出现,使社交媒体重新变成人们与朋友分享信息的有力工具,并推动公共讨论走向一个新的模式。

汤姆•斯丹迪奇在书中提醒我们,历史上的社交网络其实跟现代社会的社交媒体有很多相似之处。比如,天主教会在回应马丁·路德的攻击上的两难境地,很像今天那些大企业回应网络上的批评时的状况;17世纪人们对于咖啡馆会分散人们工作、学习注意力的指责也很像今天对社交媒体负面作用的担心……社交媒体不是什么新发明,它的特质、利弊、发展趋势,都能在其演变史中找到答案,而这,有助于我们判断“新媒体”时代的未来。

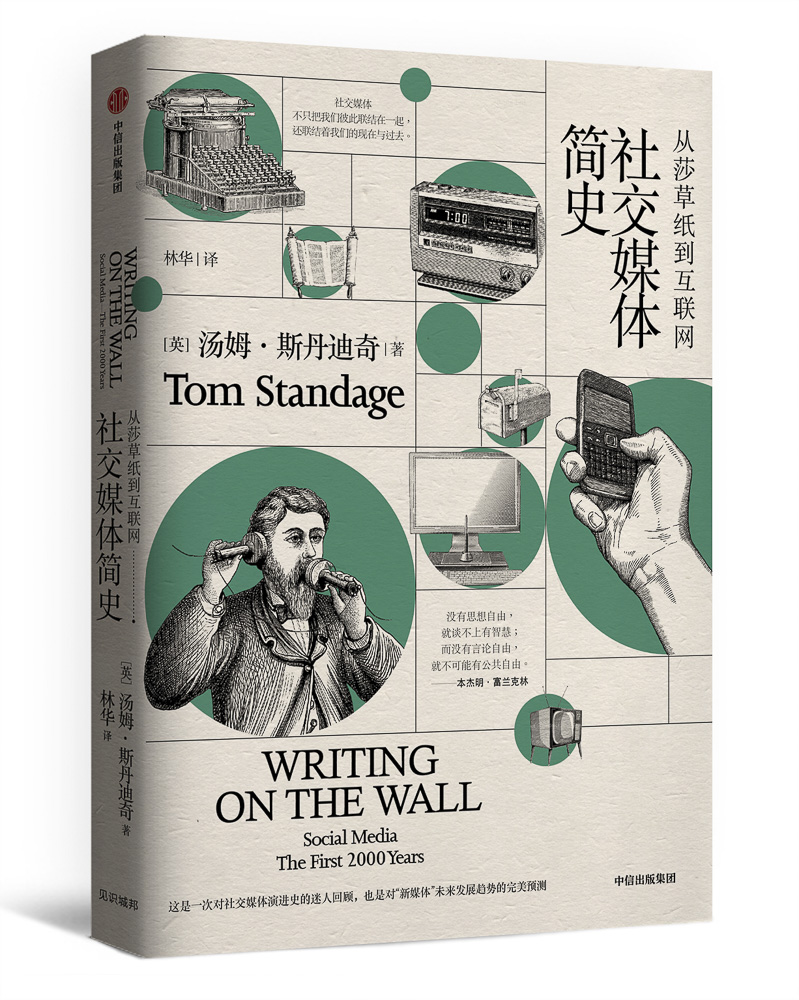

本文摘自《社交媒体简史:从莎草纸到互联网》的第六章《到咖啡馆去》,有部分删节。标题为编辑所加。

400年前的社交媒体

文 | 汤姆•斯丹迪奇

译 | 林华

1

17世纪中叶,阿拉伯世界的一项发明改变了西欧分享和传播信息的方式。它提供了一个新环境,使来自不同背景的人在这里找到志同道合者,然后在愉快的气氛中阅读并讨论各种不同的问题。对这种新的社交场所提供的言论自由,并非所有人都表示欢迎。有些人担心,在那种具有强烈吸引力、信息丰富的环境里,各种琐碎的信息、流言蜚语和虚假不实之词源源不断,令人听之成瘾,使人无法集中精力做更有效益的事。然而,另外一些人衷心赞成这个人人平等的新的知识空间——咖啡馆——并认为它“有益健康,培养节制,所费不多,教人礼貌,还激励聪明才智”。

咖啡于15世纪末开始在阿拉伯世界流行,公元1600年左右流入欧洲,那是欧洲首次接触含咖啡因的饮料。它先是得到欧洲的植物学家和医生的青睐,但由于它能提神醒脑,很快为整个社会所欢迎。

与咖啡豆同时而来的还有咖啡馆的习俗,咖啡馆在阿拉伯世界是重要的聚会场所和消息来源地。1609年,一位英国旅行者威廉·比杜尔夫(William Biddulph)注意到:“他们的咖啡馆比英国的啤酒馆还多……有什么新闻都在那里谈论。”

欧洲的第一批咖啡馆于17世纪40年代在威尼斯开业,英国是50年代,荷兰是60年代。在欧洲,特别是清教徒的英格兰,咖啡馆很受欢迎,被认为比小酒馆更体面。咖啡馆不供应麻醉头脑的酒精,而是出售使头脑清醒的咖啡。小酒馆通常光线暗淡,里面有时还做些见不得人的勾当,咖啡馆却灯光明亮,陈设着书架、镜子、镀金框的油画和高质量的桌椅。

喝咖啡被认为是有品位,乐于接受新思想。1672年,一位小册子作者说,咖啡“名气如此之大……不是绅士的人才不喝它呢”。咖啡迅速成为科学家、知识分子、商人以及职员钟爱的饮品。咖啡馆也成了信息交流的中心,在那里可以读到并讨论最新出版的小册子、单张新闻纸、公报和新闻信札。1667年一首流行的韵体诗题为“来自咖啡馆的消息”(News from the Coffee-House),是这样说的:

你们喜欢风趣和嬉笑的人,你们渴望听到消息的人,

来自四面八方的荷兰人、丹麦人,还有土耳其人和犹太人,

我让你们去一个聚会地,那里能听到最新的东西:

去咖啡馆吧——此言绝对无虚……

全世界从国王到老鼠,任谁做了什么事,

不分日夜都能在咖啡馆里听到消息。

在欧洲的所有城市中,伦敦接受咖啡馆最快也最热情。伦敦的第一家咖啡馆由帕斯夸·罗塞(Pasqua Rosée)在1652年开办,他是亚美尼亚人,曾给一位英国商人做过仆人,在中东旅行期间喜欢上了咖啡。他的咖啡馆一炮而红,引得当地的酒馆主人向市长大人提出抗议,说罗塞无权和他们抢生意,因为他不是伦敦的自由民。最终,罗塞被迫离开英国,但咖啡馆这个主意扎下了根。到1663年,伦敦已经有了83家咖啡馆。1666年的伦敦大火烧毁了许多咖啡馆,但又建起了更多。到17世纪末,光是伦敦就有约550家咖啡馆。有感于土星每绕太阳一圈需要27年的时间,一位小册子作者在1675年写道:“自从我们初识咖啡馆以来,土星尚未完成轨道上的一圈行程,但咖啡馆已经枝繁叶茂,不仅在我们的城市里,而且在大学,在全国各地的大多数城市和大镇里都为数众多,这不能不令人惊叹。”

法国的情况也一样。自从巴黎的第一家咖啡馆“普罗科佩咖啡馆”于1686年开门以后,巴黎咖啡馆的数目迅速扩大,1720年达到了380家,1750年是600家,1800年达到800家。大城市的不同咖啡馆通常根据所在地的主要活动专门讨论不同的题目。在伦敦,圣詹姆斯教堂和威斯敏斯特周边的咖啡馆是政治家经常光顾的地方,圣保罗大教堂附近咖啡馆的顾客则以教士和神学家为主。同时,文学界人士在科文特加登的威尔咖啡馆聚集,在那里,在长达30年的时间里,诗人约翰·德莱顿(John Dryden)和他圈子里的同行对最新的诗作和剧作进行审评。皇家交易所周围的咖啡馆则挤满了生意人,他们定时在某个咖啡馆出现,以便生意伙伴能知道在哪里可以找到他们,他们用咖啡馆作办公室、会议室和交易地点。在交易所路的乔纳森咖啡馆,顾客根据墙上张贴的股票和大宗商品价格表从事买卖。商人和船主在劳埃德咖啡馆碰头。法庭巷的曼咖啡馆出售书籍,伦敦咖啡馆搞拍卖。医生上巴斯东咖啡馆,科学家去希腊咖啡馆,律师则群集乔治咖啡馆。同样,在巴黎,诗人的聚会地是普罗科佩咖啡馆和巴那斯咖啡馆,知识界人士去布雷咖啡馆,演员喜欢英国咖啡馆,音乐家通常去亚历山大咖啡馆,军官则集中于西班牙军械咖啡馆。盲人咖啡馆同时也是妓院。

有些人是多家咖啡馆的主顾,选择去哪家要看他们的兴趣。比如,一位商人也许每天在金融人士常去的咖啡馆逗留一段时间后再去一家专谈波罗的海或西印度或东印度船运的咖啡馆。英国科学家罗伯特·胡克(Robert Hooke)涉猎极广,要知道他对多少题目感兴趣,一个办法是看他的日记;他自己在日记里说,17世纪70年代他光顾了伦敦大约60家咖啡馆。有些咖啡馆与特定的题目联系得密不可分,1709年在伦敦创刊的《闲谈者》(Tatler)杂志甚至用咖啡馆的名字作主题文章的标题。《闲谈者》的创刊号宣布:

所有关于骑士风度、消遣、娱乐的报道都置于题为“怀特的巧克力馆的文章”下,诗歌属于题为“威尔咖啡馆的文章”,学问在希腊咖啡馆题下,圣詹姆斯咖啡馆文中可找到国外和国内的新闻。

2

无论涉及什么题目,在咖啡馆主要做的事都是分享和讨论新闻和各种观点,有口头表达的,有手写的,也有印刷品;咖啡馆的顾客除了喝咖啡、吸烟,还想了解吸收信息。客人一踏入咖啡馆,就会有人透过浓厚的烟雾招呼道:“有什么消息吗?”然后客人就走到一张堆满各种纸张的大桌子旁寻找空位坐下。

据1682年一位作者的介绍,进到咖啡馆里面,会看到“一张巨大的桌子,放满了烟斗和小册子”。咖啡馆订有期刊并收集各种各样的资料;有的咖啡馆还有外国日报和公报,或订有手抄的新闻信札。1707年的一份叙述说:“咖啡馆特别适宜随意聊天和悠闲地阅读各种新闻出版物、议会开会时投票的情况、每周一次的刊物以及任何其他刊物。”

客人在桌旁坐下后,付一便士买一浅杯咖啡,那种杯子也叫碟子;接下来就阅读或者和别的顾客讨论最新的消息和小册子,想待多久就待多久。有时,一个顾客会大声朗读一篇文章,中间不时停下来作出说明或与人讨论。咖啡馆的气氛鼓励陌生人之间的交谈,阶级和社会地位的差别完全被抛在一边。一套印刷而成的咖啡馆规则规定:“无论一个人的地位如何,都不必为地位高的人让座。”17世纪的一首韵体诗解释说:“绅士贵族,贩夫走卒,都一律欢迎;大家共坐一处,人人高兴。”讽刺作家塞缪尔·勃特勒(Samuel Butler)写道,卖咖啡的“不承认人有高低贵贱,绅士、工匠、贵族和流氓混在一起,一视同仁”。至少在理论上,这里是纯粹交换信息的场所,人们在这里畅所欲言,对各种思想反复斟酌,根据其是否合乎道理或被人接受吸收,或予以摒弃。

咖啡馆及其言论自由的习俗如此大受欢迎,查理二世甚至担心它们会成为阴谋造反的中心,1675年曾企图予以取缔。一份皇家宣言宣布,咖啡馆造成了“至为邪恶危险的结果……因为在咖啡馆中……编造并传播各种恶毒的污蔑不实之词,中伤陛下的政府,扰乱王国的和平安宁”。

宣言一发表,舆论立即大哗,因为此时咖啡馆已经成了伦敦商业和政治生活的中心角色。咖啡店主由托马斯·加拉韦(Thomas Garraway)领头,组织了请愿团进行抗议。财政大臣也站在他们一边,他提请国王注意,咖啡馆出售咖啡、茶和巧克力,给政府带来巨额的税收。国王的一些顾问也对这一禁令是否合法提出了疑问。

于是国王很快收回了成命。1675年12月29日发表的宣言到1676年1月8日就撤回了。作为替代,宣布说如果咖啡馆店主付500英镑,宣誓忠于国王,尽力“防止并阻碍一切污蔑政府或大臣的报纸、书籍或诽谤材料进入店中,或在店内朗读、浏览或传播”,他就可以继续开业6个月。不过,500英镑的费用和6个月的时限这两项要求很快也撤销了,也不再不切实际地要求店主审查顾客在店里看到的材料的内容,大家一切照旧。咖啡馆成功地抵制了政府的管控,捍卫了自己作为自由谈话和交流思想的场所的宝贵地位。

这些有咖啡因提神的中心,增加了信息在社会中流传的速度和效率。咖啡馆给当时混乱的媒体环境带来了秩序,它们按题目分拣资料,使人更容易找到具体类型的信息,以及与之讨论某类信息的人。用现代的用语说,小册子和人都变得更“容易发现”。

咖啡馆给过去传输信息的无形的社交网络赋予了实体的形状,使人更容易与其建立联系。比如,谁若想知道伦敦的科学家在谈论什么,走进希腊咖啡馆就能听到。咖啡馆里不同社会地位的人混在一起,使思想得以跨越英国阶级制度的界限,像作家约翰·奥布里(John Aubrey)就称赞“咖啡馆的现代优势……过去人们除了自己的亲戚或圈子内的人,不知如何结交新相识”。谁写了新诗或新的小册子,只需把副本留在咖啡馆,就一定有人看。各类小册子作者,包括有名的乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)和丹尼尔·笛福(Daniel Defoe),都从咖啡馆的讨论中汲取了丰富的材料,用于他们机智聪敏的讽刺作品。

咖啡馆不仅是读新作的场所,也顺理成章地成为写新作的地方。1695年新闻管制彻底垮台后,出现了一批新期刊,包括奈德·沃德(Ned Ward)的《伦敦百态》(London Spy)、笛福的《评论》(Review)、斯威夫特的《考察家》(Examiner)、理查德·斯梯尔(Richard Steele)的《闲谈者》,以及斯梯尔和约瑟夫·艾迪生(Joseph Addison)合办的《旁观者》(Spectator)。有些咖啡馆甚至发行自己专门的新闻信札,以满足顾客的需求。

1680年建立了伦敦便士邮政制度后,咖啡馆经常被人用作通信地址,这又进一步促进了信息流动。当时,门牌号码尚未实行,咖啡馆又已经确立为信息中心,所以自然而然地成为收发信件的地方。

关于18世纪初的一段叙述描述了这一制度的运作:“城里有近500家店铺和咖啡馆接受准备寄出的信件和包裹,邮差各有固定的路线,从各家店铺和咖啡馆里收集信和包裹,送往邮局。在伦敦和威斯敏斯特的大部分地方,邮差每小时巡回一次,在最远的地方,每两小时一次。伦敦附近的镇子邮差一天去两次,再远的地方只去一次。”咖啡馆的常客每天会去一两次,喝一杯咖啡,听听最新的消息,查看有没有给自己的信。咖啡馆里新闻、信息和流言川流不息,不知什么时候就有新消息,自然成为分享信息的诱人的社交平台。

3

咖啡馆这个新环境太诱人了,永远不知道下次去时会听到什么消息,或遇到什么人,常客经常在里面花上好几个小时阅读讨论,丝毫不觉时光的流逝。英国官员塞缪尔·佩皮斯(Samuel Pepys)著名的日记中经常出现“后来去了咖啡馆”的字样。他在1664年1月11日那天记的日记,显示了那个时期的咖啡馆内大事小情任意谈论,四海一家的随意气氛:

后来去了咖啡馆,W.佩蒂爵士(Sir W. Petty)和格兰特船长(Captain Grant)也来了,我们谈了起来[旁边的一位年轻人我猜是商人,叫希尔先生(Mr Hill),他到过不少地方,对各种音乐和其他事情非常精通],谈音乐,谈人的共性,谈记忆的方法……还有别的出色话题。我非常愉快,好久没有遇到过这么好的谈伴了,如果有时间,我很想和那位希尔先生结交……大家还都在谈科隆奈尔·特纳(Collonell Turner),谈那起抢劫案;看来他要被处绞刑。

然而,并非所有人都喜欢咖啡馆,咖啡馆使有些人忧心忡忡。他们不满基督徒居然弃传统的英国啤酒去喝穆斯林的饮料,担心酒馆主人的生计难以为继。但他们抱怨最多的是咖啡馆使人分心,本应做正事,却把时间浪费在和朋友谈论无谓的小事上,这和今天对社交媒体的批评如出一辙。

咖啡在牛津大学开始流行后,咖啡馆越开越多,于是大学当局提出了反对,担心会造成学生的懒惰,影响他们学习。牛津大学的一位古文物研究者安东尼·伍德(Aathony Wood)对热衷泡咖啡馆的风气作出了严厉批评。“为什么扎实认真的学习越来越少,大学里几乎没有人认真学习了?”他问道。“答案是:因为有咖啡馆,他们所有的时间都花在那里了。”剑桥大学也有人表示了同样的担心,一位观察者注意到:“在教堂做完礼拜后去某个咖啡馆(咖啡馆的数量很多)已经成了习惯,在那里花好几个小时的时间闲谈,读些无益的报纸,那些报纸不断地从伦敦大量运来。学生们热切地关心(和他们毫无关系的)新闻,别的什么都顾不上。很少有人在祈祷后直接回自己房间,而不去咖啡馆流连。去咖啡馆只为追时髦,完全是浪费时间。在咖啡馆的一片嘈杂声中,谁能认真学习课程呢?”

反对咖啡馆的人通过写小册子发表批评,这是可以想见的。《解释英国的一大关注》(The Grand Concern of England Explained,1673 年)的作者抱怨说,咖啡馆“给国家带来莫大损害,毁了国王的众多子民:它们是勤劳苦干的大敌,断送了许多认真向上的年轻绅士和商人。他们在去这些地方之前是勤劳的学生或店主,知道如何管理时间和金钱;但自从咖啡馆出现后,他们以节约为借口,为了避免一次花多于一便士或两便士的钱,去咖啡馆和朋友聊天,一聊就是三四个小时,刚聊完又进来一个熟人,又开始新的话题,所以他们经常在咖啡馆泡五六个小时;在此期间,他们的学业或生意都被抛在脑后。”

那个时期的讽刺作品中常有咖啡馆里的讨厌鬼、无所不知的政治评论家和散布谣言的生意人这类的人物形象。另一本小册子《咖啡馆的特点》(The Character of a Coffeehouse,1673年)嘲讽咖啡馆,说它是“政治小贩麇集的交易所,他们在这里互相兜售一些没影儿的故事和愚蠢的观念,也向大众叫卖。无聊的小册子堆积如山,还有更加无聊的人去读它们……到处弥漫的烟草味比地狱的硫黄更加恶臭难闻,烟雾腾腾,就像咖啡馆常客的头脑一样迷糊不清。”

与这种意见形成对比的是,像《旁观者》的创刊人约瑟夫·艾迪生这样的支持咖啡馆的人认为,年轻人去咖啡馆可以自我提高,了解世界,并学习得体的举止和高雅的品位。《旁观者》和比它先创刊的《闲谈者》一样,既对咖啡馆中的讨论发表评论,也鼓励激发这样的讨论。为了给伦敦以外的读者提供全面的概要,《旁观者》实际上创造了一个理想化的咖啡馆,艾迪生在里面努力向读者灌输“明智健康的情感”。“人说是苏格拉底把哲学从天上带到了人间,”艾迪生在《旁观者》1711年3月12日刊中写道,“我不揣浅陋,希望人说是我把哲学带出了密室、图书馆、学校和学院,使其在俱乐部和集会中,在茶桌旁,在咖啡馆里扎下根来。”

在一本题为“为咖啡馆辩护”(Coffee-houses Vindicated)的小册子里,作者在赞扬咖啡馆能改善性格的时候提到了另一位经典人物:“简言之,无可否认,这里的人是最礼貌,总的来说也是最聪明的一群;经常聆听他们的交流,观察他们的言谈举止,必定能改善我们的礼仪,扩大我们的知识,使我们的谈吐更文雅,行为更安详,应对更得体,并去除那种(我记得图利有时称之为)“pudor subrusticus”,即本性最好的人经常为之所累的笨拙的谦虚,那使他们在人前腼腆扭捏,乖张可笑。”[这里用了西塞罗的绰号“图利”,17个世纪前,他在写给朋友卢修斯·卢塞乌斯(Lucius Lucceius)的信中谈到自己“笨拙的腼腆”。]

咖啡馆到底能否改善人的举止姑且不论,人们愿意在那里讨论知识性的问题,这一点是毫无疑问的。咖啡馆不仅无碍于知识活动,反而积极促进这类活动。它们有时被称为“便士大学”,因为任何人只要花上买一碟咖啡的钱,就能旁听或参加交谈。当时的一首歌谣说得好:“这么好的大学,从未有过;花上一便士,就能当学者。”对当时称为“自然哲学”的科学的进步感兴趣的人特别喜欢在咖啡馆里讨论这些高深的问题。胡克的日记显示,他和他的科学家同行在咖啡馆里进行学术讨论,同制造实验仪器的技工谈判,有时还在咖啡馆里做科学实验。

—— 完 ——

汤姆•斯丹迪奇(Tom Standage),毕业于牛津大学,学习工程和电脑科技,目前是《经济学人》杂志的数字编辑,掌管杂志的网站及其移动端版本,此前还在《经济学人》担任过商业编辑、科技编辑和科学记者。他同时还是专栏作家、BBC时事评论员,也为《卫报》《每日电讯报》《纽约时报》等媒体撰稿。著有《人类食物的历史》《六个杯子中的世界史》以及畅销书《维多利亚时代的互联网》等。

本文图片均由出版社提供。