如果你见过生活中的杨雁雁,一定很难将她和电影《热带雨》里的“阿玲”联系起来。她们一个豪爽,一个温婉;一个现代,一个传统。“我和阿玲的性格是一个天一个地,”杨雁雁自己也大笑,“我们在多伦多参展的时候,隔壁两母女直到幕后名单放完了也没有认出我来。”

在《热带雨》里,杨雁雁饰演的是从马来西亚移居新加坡的中文老师阿玲。这是一个安静细腻的角色,因为常年无法生育,她的婚姻岌岌可危。同时,家翁的离世、新马的紧张关系和学校对于中文教育的不重视又让她备受打击。在此艰难时刻,他遇见了学生伟伦,两人在试探包容中氤氲出一段模糊暧昧的师生关系。

这个角色的形象气质和性格与杨雁雁本人差距极大。就如同杨雁雁本人所描述的,她得捏碎自己去找寻“阿玲”。在界面文娱的采访中,杨雁雁又把“阿玲”比喻成一块生肉,“我每天都得要活生生的、血淋淋的在镜头面前,特别难。”因为阿玲长期压抑自己的痛苦和情绪,戏外的杨雁雁就恨不得替她哭一场:“我在跟阿玲打架,我在替阿玲觉得惋惜,我在替阿玲觉得可怜、痛苦。她连在戏里面流泪大哭的机会都没有,我受不了,我每天要帮她哭一场。”

对于杨雁雁来说,戏里另一个挑战是和曾经的“儿子”家乐搭档演一对情人,并突破片中的亲密戏。在合作《爸妈不在家》时,许家乐只有11岁。在片场的第一天杨雁雁就跟他说,“许家乐,我是你妈妈,叫我妈咪。”一直到《热带雨》开拍,杨雁雁才不得不狠心“斩断”两人的母子关系:“许家乐,我们的母子关系已经结束了,现在我们是同事,你再也不能叫我妈咪,你没有机会了,你只能叫我的名字,我们来工作吧。”

在获得“费穆荣誉·最佳女演员”后,杨雁雁发表获奖感言道:“谢谢导演再一次带着我和他一起去冒险。”无论是《爸妈不在家》中大胆怀孕上阵,还是《热带雨》中挑战痛苦压抑的“阿玲”,杨雁雁从来不惮于将自我投入到未知复杂中。但更打动人的是,杨雁雁在戏外也有一个恣意自由的灵魂。从19岁外出漂泊演戏,到进入实验学校“上山修炼”,又或是以独角戏《演员四十》复出。在这些艰难的道路上,杨雁雁找到了作为演员的价值,也重新认识了真正的自我。就如同她在社交平台上分享到的:“我们跨越很多人生的考验,不是为了他人的期待,而是为了找到自己。”

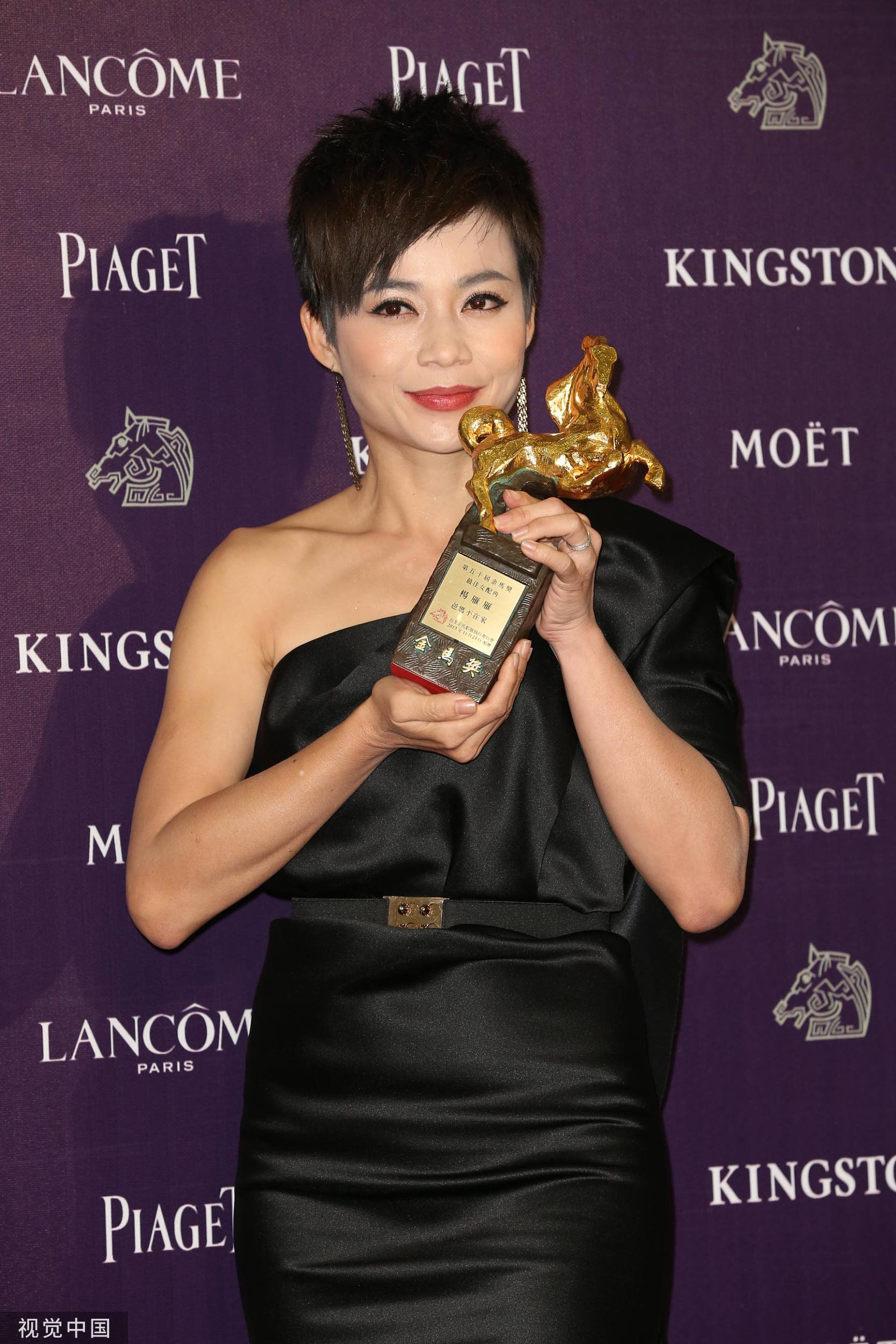

值得一提的是,杨雁雁这次也入围了金马奖最佳女主角。这也是她继凭借《爸妈不在家》拿下最佳女配角之后,又一次成为夺奖的热门人选。不过杨雁雁表示,比起拿奖她更在意朋友的相聚。“没有一个作品是为了要拿奖去拍的,但是拿奖当然很好,就像拿年终发红包一样……我们圈子很小,人不多,但是很有心,大家都很努力。”

界面文娱对话杨雁雁

界面文娱:您在《热带雨》里饰演了一位中文老师,您本身也是在华语环境中成长起来的吗?

杨雁雁:是的,我祖籍是福建的,所以我们在家里说福建话,也说中文。在念书的时候,我在马来西亚上的是中文学校,就是华校。学校是以中文为主要语言的,比如乘法表,我们是用中文来背,像陈哲艺导演他们是用英语来背的。

然后到我念中学的时候,我念的是私校。在马来西亚,中文学校是私校。如果你念政府的学校,教育就会以马来语为主。

界面文娱:您在马来西亚也是居住在华人聚集区吗?

杨雁雁:我在乡下,周围都是福建人,其实我们在乡下的时候都讲福建话的。在马来西亚念书的时候,数学、地理、历史,甚至商科都是用中文上课的。反而马来语跟英语,是作为语言科来念的。

界面文娱:您在片中的中文说得很好,没有什么口音。

杨雁雁:可能是后来念书的时候调整了吧。我念表演学校,我们学校校长专门请从中央戏剧学院退休的马惠田老师过来教我们这批口音南辕北辙的的东南亚学生。我们也有语文课,是一个中戏的语文老师负责。

界面文娱:马来西亚会有片中展示的那种对华人文化缺失的担忧吗?

杨雁雁:暂时还没有。在马来西亚,马来民族占大多数,我们是少数,所以有一种边缘化的感觉。正是因为人数少,我们一直都非常努力地保留自己的文化,那个衰退的感觉反而比较少一些。可能这几年,我小孩的这个年代比较注重英文。中文实在太难学,没有那个环境真的很辛苦,对孩子来说是很辛苦的。

界面文娱:你的小孩现在还是在华语环境里长大吗?

杨雁雁:在家里我就跟他说中文,但是他回我,就像《热带雨》里面的那些孩子回我一样,他跟我讲英文的。他知道你听得懂英文,所以他就回你英文。像他去我妈家,他就没办法了,他一定得讲中文。不过他只会用英文思考,表达能力和词汇实在不好,我不喜欢。

界面文娱:我看您在新加坡、马来西亚,还有台湾都有影视活动,三地的合作机会多吗?

杨雁雁:没有,反而现在是比较少。像李铭顺在台湾拍了很多电视剧,我是后来有机会认识一些监制,才开始去台湾拍摄。其它大多数时间我还是在新加坡和马来西亚。

界面文娱:你觉得三地的影视工业系统有没有什么不同?

杨雁雁:非常非常不同。第一,资金和市场就已经很不同了。虽然大家一直在说中国大陆现在市场不好,但这个市场其实还是很大,比我们大很多倍,几百倍、几千倍、几万倍,我们人口也少。

在马来西亚,大家都觉得影视业不是一个很好的投资,但资金的投入不够多,就没有办法做一个比较好的电影。电影是一个蛮费钱的工业的,没有钱其实挺难做出好作品。不是说剧本不好,电影后期也挺需要钱的。像我们来影展需要有资金,你把影片送到影展去,你也需要有资金。

马来西亚和新加坡又有点不同。马来西亚政府支持特别少,新加坡还有一些政府的资助,所以又有不一样的感觉。

界面文娱:马来西亚的影视主要是小成本的?

杨雁雁:还是处在一个小成本的制作循环里,观众可能也被弄生气了不想看。大家想着要赚快钱,赚快钱,把这个剧本搞下去就赶快拍了。观众每次想要去支持马来西亚电影,结果一看太伤心了,也不想看了。

这也是鸡蛋跟鸡的问题了。你要有资金,你才能拍出好的作品,拍出好的作品才会有资金,死循环的一个感觉。希望马来西亚的年轻导演能够有一些不一样的看法,像去年来了平遥电影节的《分贝人生》那个导演,就试图做一些不一样的东西,探讨比较深入的问题。

我们不是一味地在做娱乐、想要讨好观众,我想现在的观众非常精明。他不需要你讨好,他要你好好做那个东西。现在的观众是越来越有素质了,他们自己觉得好的东西,就一定会自己过来,我觉得这个是我们在做娱乐的时候要好好想的一个方向吧。观众都很聪明的,看的戏也多,现在网上这么多不同的种类,你就要好好的做,大家才会去看,才会被吸引。

界面文娱:我对马来西亚的了解不是特别多,好像家庭剧我们这边看得多一些。

杨雁雁:对,我们当然也有题材的限制,有一些政策的限制。有些演员跟我说,在大陆很多限制,但是我觉得全世界都有很多限制。

我们作为创作的人,就是要从很细微的角度将人的故事呈现出来,而不是去挑战这些限制。可能有些人特地要去挑战这些限制,但是我作为一个演员,我觉得很多时候角色、角色的生命、角色的生活跟他的故事是最吸引我的,而不是他有没有挑战任何东西,我觉得这个不是重点。

重点是我能不能感动我的观众,你哭不哭没关系,我能让你笑,我能让你思考,我能让你感觉一些事情,我觉得这就已经成功了。

界面文娱:因为这次《热带雨》不是也有删减一分钟嘛,你对这个事情有什么看法?

杨雁雁:我觉得它对故事没有什么大的影响,没关系吧,导演也觉得OK。

界面文娱:可能你的呈现会少那么一分钟?

杨雁雁:也还好,我已经在那边一个半小时了。我觉得那个部分是OK的,因为每个国家的民情不一样,可能要求也不太一样。我们做了自己的创作,可能要去到很多不同的国家,根据不同的民情可能要顺一下,我觉得这也是一种国际面。

界面文娱:我看您之前演过很多作品,不过演的妈妈的角色稍微多那么一点点。

杨雁雁:那是因为马来西亚十部电影里面有八部都是说家庭的,要不然就是9.9部,都在说家庭。但是我也不抗拒这个东西,因为人的整个生活,尤其是我们亚洲,很多事情是从家里开始的。可能有的时候它说的是一个家庭,但它说的是一个国家或者时代背景。从家庭出发,在我们亚洲还是一个主要的话题,我们是家庭观念非常重的民族吧。

不过这次我在《热带雨》终于不演妈妈了,终于跳出了有孩子或者非常单一的家庭生活。接到剧本的时候,我就觉得这是一个很大的挑战。

界面文娱:您之前也说为了这个角色打碎了自己。出演阿玲对于你来说最难,或者你不太能理解她的地方在哪里?

杨雁雁:她太残酷了,比如她跟伟伦说“你以后会习惯的”。我觉得这个残酷不只是对伟伦,也是对她,她也痛得习惯了。讲这句台词的时候,其实我还跟导演争论了一下,我说这个话对伟伦太残酷了,结果导演说人生本来就是残酷的。

界面文娱:今天跟你聊下来,感觉您本人的性格应该和剧里面阿玲的性格差别还挺大的吧?

杨雁雁:对,不是挺大,是一个天一个地。

我们在多伦多参展的时候,我坐在两个观众旁边。当时是第二场放映,我就想看一下观众的反应是怎么样的。隔壁是两母女,应该是多伦多本地人。她们看完结尾,还坐在座位上跟我一起看完所有的名单。我就好奇她们俩怎么还坐在这儿,我问她们:“你们很喜欢这部电影吗?”她们回答很喜欢很喜欢。我说谢谢你们,我是里面的演员。她们就很惊讶,问我演哪一个角色,我说我就是那个长头发的,她们说我一点都不像。电影的魅力就是这样,它能够完全改变一个人。表演的魔力,就是在舞台上也能够完全改变一个人。

所以饰演阿玲的时候,我连走路的方式都得改。我记得第一天拍的时候,导演都被我走路的方式气死了,他说我怎么一边走一边飘来飘去。当时我不了解他在说什么,试了很多次才找到那个走路的韵味。因为我是要走快,一快走,我的那个重力就不对了。所以那个要重新适应,很多打碎是在思考上跟理解上。我内心的感受有时候跟摄像机呈现出来的样子是不一样的,神奇吧。

最开始,我觉得演戏情感来了就哭吧。后来每一次工作都让我有重新思考的机会,尤其是拍完《热带雨》。其实到现在我还在思考,怎么去把握情感的和心理节奏,我一直都在实验当中。

像阿玲的角色她就是往内收,很严重的那种。怎么样往内收,要收放多少情感,你在放大一百倍之后,那个情感能给观众多少,还是需要拿捏的。

界面文娱:我看了你的那个TED演讲,里面讲到演员的潜台词,你觉得阿玲的潜台词是怎样的?

杨雁雁:我觉得阿玲她想要去付出,尤其对她先生,我觉得她是很想要被需要的。当一个人不想要理你的时候,即使你再靠近,那个距离感还是会在。我想她能感受到那种冰冷的感觉和气息,片中唯一靠近她的人就是她的家翁。

我觉得这样的女性在亚洲很常见,舍得牺牲自己,舍得为家庭付出,舍得到把自己都忘了,忘了她是谁了。对她来说,家翁过世是在这个阶段里最大的打击。她唯一一个牵挂的人、牵挂她的人都没有了。唯一的那条线断了,变成一个黑洞。所以在那个时候她空了,真的完全空了。

界面文娱:所以伟伦其实相当于弥补了她心里的那个黑洞?

杨雁雁:伟伦不止是弥补了这个部分,还有先生的缺失、一个爱你的人的缺失、一个温暖的缺失,我觉得很复杂,非常非常复杂。

他真的是一个,不知道是什么的替代品,但是也是一时的放纵。对阿玲来说,伟伦就是那一瞬间,她只想取暖。但是那瞬间她也后悔了,她越界了。我觉得在理性上,她非常的自责,但是那个温暖又是这么的吸引人,她特别难,非常非常难。拍那个哭戏的时候,我想了老半天,我想了一个月吧,从第一次看剧本开始我就一直在想那场戏。

就是那场我们在房间里哭的那场戏,特别难抓准,为什么哭?哭什么?她在想什么?哭多了怪,哭少了怪,就是怪,很难拿捏。有几个版本,每次演几乎都是不太一样的,最后导演选了有一滴眼泪流下来的那版。

那滴的眼泪不是伤心,又不是欢愉,我想是一种久违的温暖吧,一种久违的被需要的感觉,像她跟她先生在一起那段甜蜜的时光。我觉得演阿玲特别难演的是什么,她很赤裸,她很像一块生的肉。对演员来说,我每天都得要活生生的、血淋淋的在镜头面前,特别难。

界面文娱:会让人觉得挺恐惧的?

杨雁雁:怕,我几乎每一天晚上都得在车上哭一场,才可以再睡觉。就是一下班了,大家都很欢喜地说下班了,我就沉闷地说下班了。完全就是雁雁在跟阿玲打架,因为我没有办法这样过日子,我没有办法把什么东西都收在心里面,特别苦。

其实后来我一直在想,我为什么要在车上哭,为什么每天晚上都要哭一场。我这才理解,因为我在跟阿玲打架,我在替阿玲觉得惋惜,我在替阿玲觉得可怜、痛苦。她连在戏里面流泪大哭的机会都没有,我受不了,我每天要帮她哭一场。然后早上我就得要去跑步,不然我没办法专注,很累。

界面文娱:这个角色应该很消耗你本人吧?

杨雁雁:对。大概有半年吧,半年多状态都没有很好,现在好太多了。后来我拍了自己的大头照,当时我化妆师还拿照片跟我说,这是谁,把雁雁还给我。我自己看照片的时候都吓死了,根本就不是我,这是谁?那个神韵根本就不是我。

界面文娱:您在《爸妈不在家》的时候,应该是怀着孕上阵的?

杨雁雁:是的,这有一个故事。

本来导演找我演的时候,我没怀孕。然后因为家乐有什么事情,就得等他放假。那个假期不能拍,就要等家乐下一个假期。我们就等,结果等的期间我就怀孕了。当我知道自己怀孕的时候,我就先给导演打电话。他那时候在英国,当地是早上还是半夜的时间。他接电话后,我就说我怀孕了,我心想说应该没事吧。第二天他就问他太太,昨天是不是半夜有人打电话给我?是不是杨雁雁?然后他给我打电话,问我是不是有打电话给他。我说是啊,我怀孕了。他很惊讶,说“那你不能演我的戏了?不是有危险吗?”

等他从英国回来了之后,我就给他推荐很多演员。他说他全见过了,觉得不是很适合。我说那不如这样吧,你现在换演员也是一个冒险,你现在用我也是一个冒险,不然就把那个险冒在我身上,来吧。然后这个时候我就去问医生,医生说没问题,谁说孕妇不能演戏,可以工作,不工作你可能会发胖。后来陈哲艺终于决定说,我们就来冒这个险吧。所以我在台湾的时候,谢谢导演再次跟我去冒险,每一次都是冒险。

界面文娱:对,我看后面肚子好像也挺大的了。

杨雁雁:很大,我那时候已经七八个月了。后来他说,我可不可以拍你生小孩。我说你等我,让我问问我先生。我先生说行,就当很好的记录吧。所以当时真的进去拍了我生小孩,就算是我孩子的第一次出镜了。

界面文娱:那个角色本来就是孕妇吗,还是说为了你改成孕妇?

杨雁雁:本来她不是孕妇,是一个工作女性,有一个孩子。

界面文娱:其实现在这样更好,她的压力更大了。

杨雁雁:是,压力非常大。但是我在拍摄的时候一点压力也没有,特别开心。大家又紧张,哪儿都不让我站,一看到我出现就一定有椅子,所以像太上皇一样,多好啊。

界面文娱:这次你也入围了金马奖最佳女主角,两次入围金马有没有什么不同的感受?

杨雁雁:第一次是太神奇了,就没想过,当然这次我们也没有特意的要进金马奖。但是第一次的时候真的是有点晴天霹雳,无法接受,一个从小仰慕的奖项,我竟然有机会可以参与。我们小时候看电视直播,看的都是张曼玉、梁朝伟,突然我竟然可以跟他们在同一个框框里。

这次当然也很开心,没有一个作品是为了要拿奖去拍的,但是拿奖当然很好,肯定是一个bonus,就像拿年终发红包一样。但是我更希望的是能让更多的观众来看电影,然后喜欢我们的电影或者是看电影的时候有一些感受、理解,或者感悟,这是我最希望的。

界面文娱:今年女主角这一组好像竞争特别激烈。

杨雁雁:非常激烈,听说是死亡组。最开始我还不明白什么是死亡组,以为是说我们入围就死定了,后来才知道是按照足球的那个方式来说。

界面文娱:同时入围的还有李心洁?

杨雁雁:对,她出道也很早,就看她唱歌啊。后来她搬回马来西亚,我们见过几次面。这次一举就有两个马来西亚女演员可以入围,我觉得太神奇了,太棒了。因为还有很多幕后的工作人员也入围了,然后大家就通讯说到时候我们要去开party。因为你知道,我们圈子很小,人不多,但是很有心,大家都很努力。

界面文娱:因为上次拿金马最佳女配的时候,您息影了两年。我们当时觉得还挺可惜的。

杨雁雁:没办法,我觉得人生就是这样吧,有得必有失。我得了一个这么可爱的孩子,就得放下我的工作。我的身体没有这么好,如果希望能够继续演到80岁、100岁,我觉得我要休息。我给要我的孩子时间,也得给我自己时间。因为那时候我的生命也改变了,不像以前单身的时候想走就走。我现在有一个孩子,我也想过一些生活,过一些日子,去感受那个踏实的生活。跟孩子在一起是最无邪的,你的生活重心在别人身上,我觉得这是一种学习,一种付出吧。

演员就是很自我的,这个时候你才能够去感受什么叫无条件的爱。我觉得无条件的爱,还真的是挺难感受的。我现在才知道,你哭你闹你怎么样,无论如何妈妈还是爱你。

界面文娱:想知道当时你两年后复出,是因为遇到一个特别好的剧本吗,还是说本来就觉得该出来了?

杨雁雁:也该练习练习了,刀不磨它就钝了,还是得磨磨刀。我就去做了舞台剧,尝试一下我的触觉还在吗。

界面文娱:当时演的那个角色是什么?

杨雁雁:那是一个多角色的独角戏,我一直变角色、换角色。编剧是根据我自己经历过的一些事情,去写的这个东西,叫《演员四十》。当然他加了一些他的想象,比如说我喜欢的电影《虎度门》。我很喜欢里面母亲跟她的孩子在台上演出时的那段戏,她一边在粤剧台上演,一边看着在观众席里的儿子。因为她把儿子送走了,所以不敢跟他相认。

界面文娱:在舞台上表演应该和镜头前的表现还是很不一样的。

杨雁雁:那个跟观众互动的东西不一样。在舞台上其实很有趣的,我刚才说到的那个敏感度,其实舞台上就是能够感受这个东西。观众有没有跟你一起呼吸,你马上就可以感受得到。

比如说你演一个喜剧,不能等观众笑完了再继续,因为笑完那个点就掉了,演员要在观众笑得刚刚好的时候就接过来了。演一个悲剧,观众要哭了,我就是不让你哭,生生用表演把情绪憋回去,我就让你觉得难受。

把握那个情绪的节点很妙的,很好玩儿的。你可以感受得到观众的呼吸,真正在当下感受到观众的反应,很棒的一件事情。

界面文娱:而且他的注意力全部在你身上,不像电视剧我去上个厕所,喝个东西。

杨雁雁:对,但是我也感受得到那种观众。他就喜欢别的,不想理你,那你就不要自作多情。感受那个东西,我觉得对演员的训练还是很好的。但是在拍摄的时候没有观众,你又得要忘记这个东西。你要想象全部人都不存在,这个空间里头只有你跟你的对手,很好玩儿。

界面文娱:您在舞台上表演的类型还挺多的,有特别喜欢的类型吗?

杨雁雁:喜剧,我太喜欢演喜剧了。那个节奏特别难掌握,你知道吗?特别难,喜剧比悲剧还难。

其实有几个方面,第一,你当天的状态怎么样,不去要跟它打。假如你今天状态特别累,你就跟着那个感觉去就好了,不要去逼自己。你用逼的,观众就退缩了,因为他能感觉得到。第二,观众的感觉在不同时候是不一样的,星期天的的观众特别累,星期六的观众特别有力,很有投入感。我还演过一场星期一的,太可怕了,我就跟他们主办方说,以后别演星期一了,你想要杀死演员,你就弄一场星期一的。

界面文娱:现在主要是在新加坡还是马来西亚的剧场里表演?

杨雁雁:主要是新加坡,其实新加坡舞台剧走了蛮长一段辛苦的路的。我刚开始的时候没有工资,算是车马费。那时候我还在念书,岁数很小,大概19、20岁。

界面文娱:对,我听你讲你念书的时候有很多不同的课程,比如怎么把每个表演做成慢动作,我觉得那个真的好有意思。

杨雁雁:对,我们学校挺特别,它是一个实验学校,我是第一批学生,我非常幸运。现在它已经改变了一些方向,以前是纯演员训练学校,现在是剧场制作学校。你要能导、能演、能编剧,变成全方位的训练了。校长的意愿是希望我们找到一个属于亚洲人的表演方式,因为剧场它还是来自西方的文化,整个表演呈现的方式还是西方的。所以他就希望通过学习亚洲的传统表演,找到一种比较新的方式。

现在我们都还在寻找,当时我们那一班才十二个人毕业。他们很多有自己的剧团,要不然就在教书、表演、做导演。那时候整个新加坡都在说,这批人是上山去修炼了,因为学校是在一个比较偏的工业区里面,我们在一个工业大楼里学习,然后不能工作,那三年我们不能去表演。

界面文娱:为什么不能去表演?

杨雁雁:学校不允许。因为你在表演学校念书的时候,其实是在学习一种习惯。如果你去外头,你会学很多坏习惯。学校希望你能学好习惯,因为习惯一旦成熟,你就很难把它丢掉。我们班上很怪的,年纪最大的已经40岁了,我那时候23岁,也不算很小的年纪。

界面文娱:你是先读了大学再去的那个学校?

杨雁雁:我没有念大学,那时候我在外面漂泊,做一些舞台剧,跟不同的剧团工作。比如做木偶剧啊,在街上演出啊,或是到学校里演,我到处都演过。

那个时候我不会想这么多,就觉得很好玩儿。因为木偶剧的关系,我还去了很多国家,比如韩国。韩风还没吹起,我就已经到了韩国了。我还去了中国广州,在深圳大学演出。现在深圳大学已经完全变了,我去的时候深大还是老式的样子,有喷水池、大礼堂,现在什么都没有了,不一样了。

界面文娱:我想你的爸爸妈妈应该很支持你,因为我爸妈肯定不允许我19岁在外漂泊。

杨雁雁:他们气死了,他们被我气的吐血。当时我说要去念书,我妈说要跟我脱离关系,滚出家门,后来是我哥来帮我。我不知道中国大陆如何,但是在东南亚,做演员这件事情还是太遥远了,尤其是当舞台剧的演员。怎么能够赚钱?怎么能吃饭呢?父母亲最怕的就是你在外头饿死。

而且那三年的课程是没有文凭的,因为我们是实验学校,结业的时候就只有一张感谢你来参与三年训练的纸。但是我们师资是很棒的,都是非常厉害的、顶尖的老师。不过我的父母没有办法了解这些,我那时候太年轻了,也不想要去解释。我哥说没关系,你就去吧。

界面文娱:实验学校的学费贵吗?

杨雁雁:学费挺贵的,学校帮我申请到奖学金。那时候我跟校长说,我没有钱,他说没关系,我就给你写一个推荐信,你去申请看看能不能拿到奖学金,没想到我一辈子念书这么烂的人还可以拿到奖学金。我看我念得比较好的是表演学校,其它都念的特别差。

界面文娱:其实四十岁对于女人,特别是女演员来说是一个挺特别的时间段,你有在这一阶段遇到什么困境吗?

杨雁雁:我觉得那个困境是在于我身体不行,熬坏了。其实从我一开始工作,就没有停过,一直到我生小孩才有机会停下来。然后我才发现,原来我忘了照顾自己,为了角色我全都豁出去了。原来我经历过无数次的家破人亡,我的身体都快烂掉了。因为生了小孩以后,身体受了一次大伤,元气恢复不了。幸好我在40岁之前发现了,我已经开始在注意我的身体。因为我觉得身体是演员的工具,我的工具坏了,我没办法好好的工作。

我有了健康,我才有办法想我未来的事、我未来的工作。如果我没有了这个身体,我支撑不了,怎么可能演出好的戏呢?演戏是非常靠体力的,比如说你来一个哭戏,哭十遍,你都快虚脱了。昨天就有人问我说,你怎么保持,是不是很注意你的皮肤或者什么。我说其实最重要要注意你的健康。因为我们的工具坏了,没得换了。

钢琴坏了可以换弦,可以调音。我调什么?只能打太极、打坐,调一调内在。看看医生,调一调内脏。但我只有这一幅身躯,我坏了,我就完了。

所以40岁对演员来说是一个身体的转换期,当然我们的思想也日渐成熟。你日渐成熟之后,你的身体无法支撑,那也是浪费,真的很浪费。

界面文娱:因为我们中国的中生代女演员会面临无戏可拍的困境,这个在马来西亚常见吗?

杨雁雁:我们没有这么多,但也是一定会有。我想可能不止是年龄的问题,还有剧种的问题。你看美剧有很多不同的题材,连美国那边的演员都会说中生代演员没有戏拍,何况我们亚洲这么在意年龄这个东西。

我希望这个状况是可以慢慢改进的,不是每一个女人或者到了中年的女人都一定要进入家庭。我们现在在做的那些影视剧,老总永远都是男的,尤其是在亚洲,CEO、COO永远都是男的,慢慢才有女人进入的趋势。我觉得这些东西是迟早的,等到大家觉得我们不需要再扮可爱,我们不需要再扮天真,我们不一定需要美丽,就是实打实地在做事情。女性导演现在也慢慢起来了,以前哪有看见女性导演,就许鞍华一个。现在很多年轻的女导演,非常好,我很期待。

界面文娱:你有想过当女导演吗?

杨雁雁:我啊,我当导演笑死了。我觉得导演是一个非常艰苦的工作,我还没到那个坚韧的(程度)。但是不要逼我,因为有时候我觉得年轻的导演把人想得太简单,可能人生阅历不够,应该多去感受。陈哲艺导演说他就是个老灵魂,他真的就是个老灵魂。

界面文娱:但他说他有时候又很幼稚。

杨雁雁:他是死老头,幼稚的死老头。

界面文娱:陈哲艺老师算是你的伯乐?跟他合作,以及跟相对更加成熟一点的导演有没有什么不同?

杨雁雁:反而在成熟方面,他在工作的时候是非常成熟的,只是在要求的时候非常幼稚。他的观察是非常成熟的,记得我在拍《爸妈不在家》的时候,我跟他说,你太可怕了,你比我还了解我。就是作为一个女人来说,他比我还了解我。

界面文娱:幼稚的要求是什么?

杨雁雁:幼稚的要求就是拍戏达不到他标准的时候,他就做那个死表情,很幼稚,我觉得幼稚死了。你好好说不就行了吗?就不能像个人一样好好说吗?我也知道他就是这个死样子。慢慢有一些默契吧,虽然隔了六七年,但是这次《热带雨》之后,我觉得我们默契更好。但是什么时候再合作,我也不知道了。

界面文娱:看您最近这几年的工作量还挺少的。

杨雁雁:对。我觉得还是得要找一个平衡点,如果我先生去工作的话,那我就得在家待着。我觉得这很重要,因为你生了一个孩子,不能就把他丢给别人。

界面文娱:你先生好像是在香港吧?

杨雁雁:对。你做了很多功课,Google了我几次。

界面文娱:哈哈,增加了一下搜索次数。

杨雁雁:所以现在没要我做太多的工作,有时候可能做一些比较轻松的,比如说在新加坡上一些综艺节目。做一些开心的事情,不要每一个剧本都把我折磨死的那种。我觉得太伤了,我还想买保险呢,工伤保险行吗?我觉得肢体上的伤很容易消除,但情绪的伤是需要时间的。所以我后来可以理解,为什么这么多演员在拍了很好的电影之后得休息。因为真的需要花时间回到原点,那个原点就是最实在、最踏实的生活。你越是想要去演一些复杂的角色,就越是得要回到踏实、平凡的生活。

演员很容易得一些情绪病,我们现在说是病,其实可能是情绪的一些困扰。怎么样清楚地分清我和角色,它是一种身体的敏感度。我们有时候太爱角色了,给了角色了,就忘了自己。但是你拍完了,就得要好好的歇一下,哪怕要花个半年一年。我觉得想要长久地去拍戏,还是要慢慢学习这一步,如何把它给放掉。

界面文娱:对,这还挺难的,因为一般看到好的角色就想要去接,现在反而要学会放弃。

杨雁雁:真的,在《热带雨》之后我更有感悟了,因为我也没有以前的精力和身体,我的工具没那么好了,就好好地维修,好好地保护。

我也很想大红大紫,想要每天忙得不得了的那种感觉。但是我也喜欢回归平淡,每一天很有规律的生活,然后带孩子、运动,去处理家里的水电、清洁,然后再回来煮饭、洗衣,看看水电单,为什么这个月花多了?生活本来就是很琐碎的,我觉得就应该多尝试,试一试很极端的,也回归一下平淡的生活,这个多好。

界面文娱:因为丈夫在香港,你有考虑以后把重心调到香港来吗?

杨雁雁:香港的话,广东话还得再好好练一下。因为你不经意之间就会露出你不是讲广东话的人。我觉得语言这个东西对演员来说是一个很好的锻炼,当然也有不好。我会多种语言,但我没有一个最精的语言。每一个语言我都懂,每一个语言我都能练,但是最精的没有。

界面文娱:以后有什么规划吗?

杨雁雁:当然希望一直拿到好的剧本,我也能拿出一些好的作品给大家。我觉得电影是导演的艺术,我能做的也只是在片场,演完我就结束了。后面导演怎么样去选择,怎么去剪接拼贴,那也是导演的艺术。可能我会做一些舞台的东西,因为我想舞台剧对演员来说还是有一种莫大的满足感。

评论