记者 |

编辑 | 黄月

《假如比尔街可以作证》

上海译文出版社 2019-10

比尔街位于美国田纳西州的孟菲斯市,是黑人蓝调音乐的诞生之地,也是众多美籍非洲裔居民最初落脚的地方。对于美国黑人而言,比尔街不仅仅是一条街道的名字,更是黑人文化的象征,是他们在精神意义上的“根”。正如美国黑人作家詹姆斯·鲍德温在小说《假如比尔街会说话》中所说,某种意义上,“每个美国黑人都出生在比尔街,无论他是在密西西比州的杰克逊市,还是纽约市的哈莱姆区。比尔街就是我们的遗产。”

小说中的故事发生在20世纪70年代纽约著名的黑人居住区之一哈莱姆区。主人公范尼与青梅竹马的恋人蒂希相爱时,两人都仅有20岁左右。然而,一场变故彻底扭转了两个年轻人的命运。范尼遭到诬告,被警方以强奸罪逮捕入狱,怀有身孕的蒂希必须和家人、律师赶在孩子出生之前,帮范尼洗脱罪名。借由这个爱情故事,鲍德温以极为细腻的笔触揭示了美国在种族现实问题上的诸多困境。今年年初夺得第91届奥斯卡最佳女配角奖项的同名电影正是改编自这本书。

1948年,对美国的种族现实极度失望的鲍德温曾选择移居法国,但随后又因参与黑人解放运动回到美国。从上世纪50年代起,他陆续创作了长篇小说《向苍天呼吁》《乔瓦尼的房间》《另一个国家》、散文集《没有人知道我的名字》《下一次将是烈火》等,被誉为20世纪最伟大的黑人作家之一。据悉,小说《乔瓦尼的房间》也由群岛图书策划引进,预计将于明年出版。

《幻想故事集》

中信出版集团 2019-10

张柠的第一篇小说写于1990年代,但以小说家的身份示人却是最近的事。更多人熟知的是他作为文学教授的学术成就,近三十年来,他已出版了《感伤时代的文学》《再造文学巴别塔》《白垩纪文学备忘录》等多部文集。今年,他的两部小说也相继问世,一个是年初出版的长篇小说《三城记》,另一个就是这部“为穿行在乡村与都市的漫游者寻找自我安放之处”的《幻想故事集》。

本书由三部分组成,其中,“罗镇轶事”书写童年回忆中的乡村和小镇经验;“幻想故事集”是对广州城市生活的叙述和艺术呈现;“旷野见闻”以三个不同地域、不同经历的女性故事,呼应了当下全球女性平权运动的热潮。这些故事“直面新兴的现代城市文化和欲望的诱惑”:一方面,欲望代表着进步与解放;另一方面,当人们从农村进入城市生活、欲望可以轻易得到满足时,它就会无限膨胀。

在后记中,张柠介绍道,《幻想故事集》的初稿写于1995年,动笔的初衷是试图超越“先锋小说”的写法,同时又不想落入古典现实主义的窠臼。对他而言,在小说中书写幻想、变形、象征、潜意识这些现代病症既是一次探索,也是一种“治疗”。

《战争》

低音 • 北京联合出版公司 2019-10

今年的11月11日是一战休战101周年纪念日。在这本根据“一战”历史改编的经典纪实小说《战争》中,作家路德维希·雷恩用朴素冷静的语言,将读者带回了那个真实、残酷又荒谬的战场。故事中的主人公与作者同名,是德军中的一名五等兵。在跟随大部队进军比利时和法国的过程中,他亲历了前线的伤亡与恐惧,也体验过收获功勋的骄傲与喜悦,但在无休止的战争的摧残中,他渐渐对战争的意义产生了质疑,最终只剩下抵触和憎恶。

与反战文学经典《西线无战事》的作者雷马克一样,雷恩也是一位名副其实的战壕小说家。“一战”期间,出身贵族的雷恩曾在威望极高的萨克森王家第一近卫掷弹兵团服役,担任过连长和营长。因此,在对战争的观察和反思上,两位作家的作品都显现出了过人的深度。不同的是,《战争》虽然聚焦于一战,却从始至终没有对战斗过程的直接描绘,在雷恩笔下,战争并不是一个惊心动魄的故事,而是严肃冷峻、无需渲染的现实。这或许是为何《战争》虽与《西线无战事》在同一时期诞生,却在名气上略显逊色的原因。

对于读者而言,《战争》的平铺直叙可能是沉闷的,但也因此更加逼近客观与真实。在回顾“一战”历史时,这本书引人思考:战争对于每个参与其中的个体而言,究竟意味着什么。

《男性妥协:中国的城乡迁移、家庭和性别》

生活·读书·新知三联书店 2019-07

三十多年前,随着中国进入经济改革和社会转型的重要阶段,一场大规模的城乡迁移就此拉开帷幕。“农民工”成为了这些迁移人口的新身份,在这一过程中,他们的工作体验、经济收益以及生活方式都发生了巨大的改变。在主流研究中,已有不少学者关注到移民家庭中劳动分工的变化,却鲜少有人关注他们的情感和亲密关系。本书的两位研究者发现,男性农民工的声音和主体经验在学术讨论中一直是缺失的,这很可能是由于人们普遍认为他们是父权制的受益者。为弥补这一空缺,两位学者走访了深圳、广州和东莞的多个“城中村”,对266名农民工进行深入调研,试图从男性视角展开讨论。

他们在书中指出,“男性妥协”是男性农民工在面对城乡迁移带来的种种转变时做出的策略性的回应。由于长期在外,男性农民工面对的挑战是多重的:夫妻间的家务分工不平等、父职的缺席、尽孝的艰难、与亲人不断加深的情感鸿沟等,都使得男性农民工在家庭中的传统支配地位受到挑战。他们不得不做出妥协让步,譬如,通过发展出一套反霸权男子气概的话语,来重塑自身在家庭中的地位。与此同时,作者也指出,“男性妥协”更多还是实用主义的产物,这意味着,它所带来的性别关系的改善只是一种临时效应,“一旦那些迫使男性农民工妥协的条件消失,更加传统和保守的性别关系可能会复苏。”

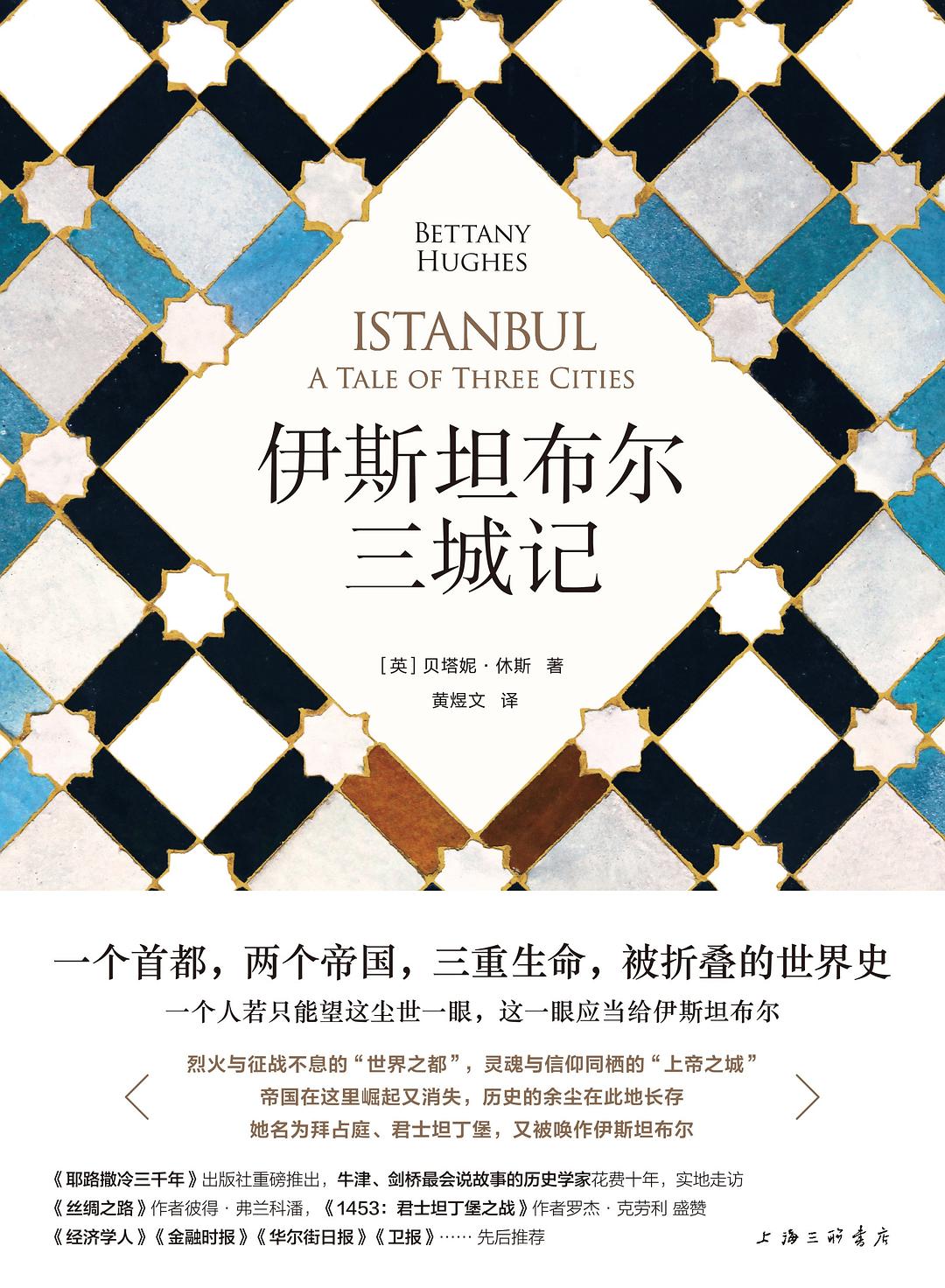

《伊斯坦布尔三城记》

理想国·上海三联书店 2019-10

伊斯坦布尔位于巴尔干半岛东端,横跨欧亚大陆,其地理上的特殊性注定了这座城市不平凡的命运。拿破仑曾如此评价:“如果世界是一个国家,伊斯坦布尔必定是它的首都。”这种称赞绝非过誉。从史前时代开始,这片土地就成为了众人争抢的对象。从古代时期的拜占庭到奥斯曼帝国的君士坦丁堡,再到如今的国际大都市伊斯坦布尔,几千年来,这座城市见证了世界权力格局的动荡。直到今天,当人们追溯东西方在经济、文化、军事和信仰上的种种纠葛与渊源时,伊斯坦布尔仍是不可忽略的一环。

在这本讲述伊斯坦布尔的历史著作中,人们得以重新领略这座城市的独特魅力,以及它在人类历史中扮演的重要角色。全书共含七十八个章节,从公元前6000年一直延续至20世纪,完整展现了伊斯坦布尔的三次“变身”。可贵的是,英国历史学家休斯在描绘历史风云变幻的同时,也将统治者、权贵与民众的际遇纳入其中,并辅以大量插图和参考文献,构成了一部富有生命力的世界史。正如休斯所言,“对众多宗教的信徒和东西两个世界而言,伊斯坦布尔不仅是一座城市,它还是一种隐喻和观念、一种可能性。它描述了在想象中我们希望前往和安顿灵魂之处的模样。”

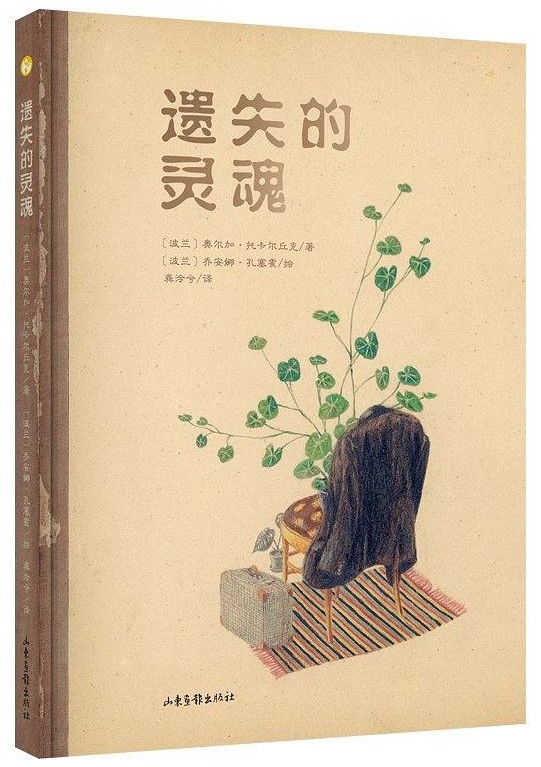

《遗失的灵魂》

山东画报出版社 2019-11

今年10月,波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克因荣获诺贝尔文学奖受到公众瞩目。诺奖授奖词评价奥尔加的叙事“富于百科全书式的激情和想象力,代表了一种跨越边界的生命形式”。她善于用魔幻现实主义的写作手法,将民间传说、神话、宗教故事等元素融入作品中,展现波兰的历史命运与现实生活。2018年,奥尔加还曾凭借《云游》(Flights)摘得布克国际文学奖。她的另外两部小说《太古和其他的时间》和《白天的房子,夜晚的房子》已有中文译本。这本《遗失的灵魂》是她目前为止创作并引入中国的唯一一部绘本作品。在日前开幕的上海国际童书展上,这本书也将作为重点图书与读者见面。

《遗失的灵魂》是为儿童书写的寓言故事,描绘的却是当代社会中普遍存在的现象:人们只顾步履匆匆地向前走,却把自己的灵魂遗落在身后。主人公杨就是其中之一,由于身体与灵魂的距离越来越远,他犯上了胸闷气短的毛病。后来,他遵循女医生的建议,在原地等待灵魂追上来,情况才有所好转。值得一提的是,绘本没有按照常规从左至右、顺序观看的方式来叙述事件的经过,而是创造了一个身体与灵魂同步的平行世界,突显了文本的深意。画家乔安娜·孔塞霍使用石墨、木炭、彩铅作画,插画作品充满了东欧特色的疏离阴郁,传递出了某种神秘的自然意象。

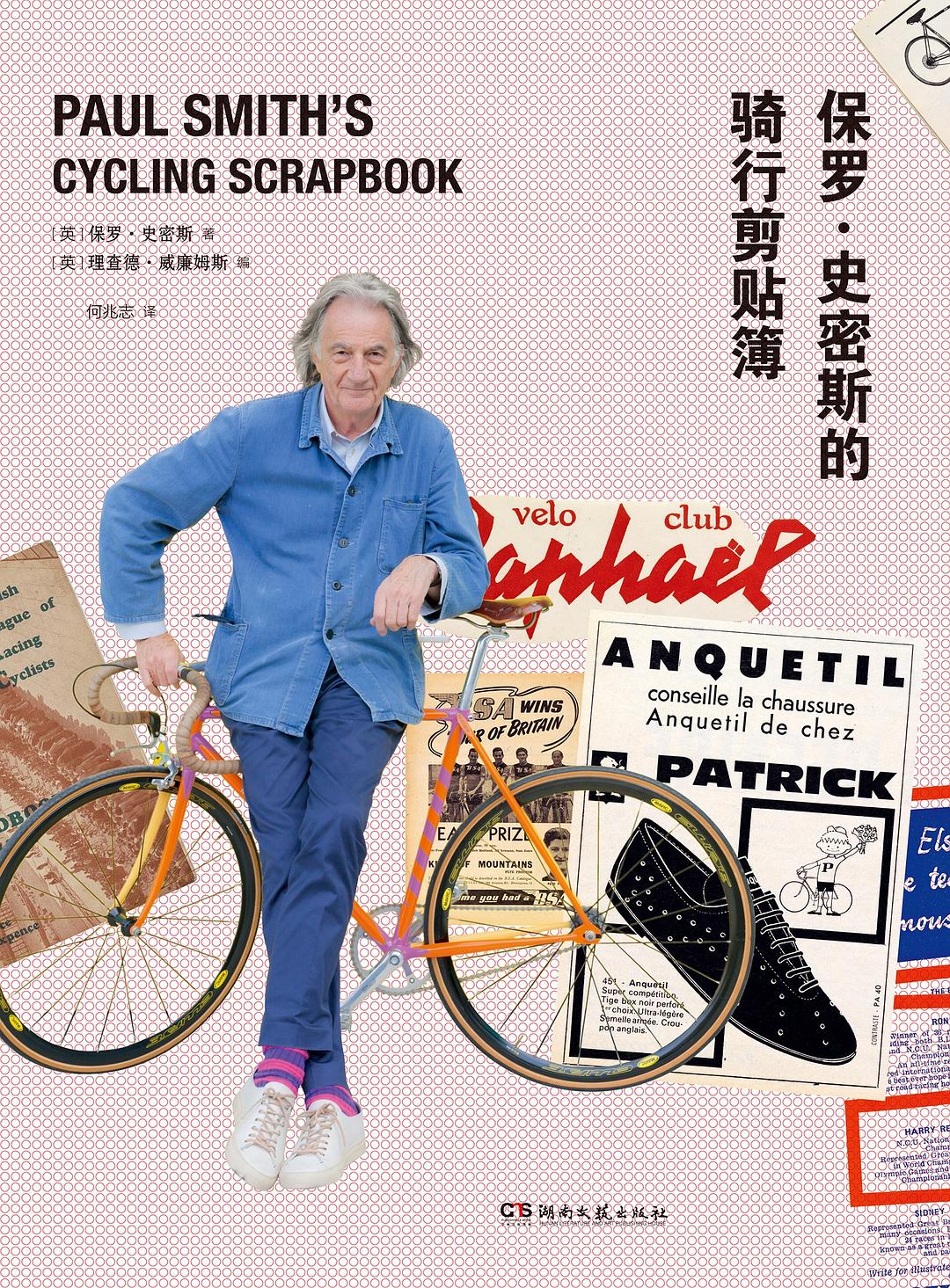

《保罗·史密斯的骑行剪贴簿》

浦睿文化·湖南文艺出版社 2019-06

关注时尚品牌的人一定不会对保罗·史密斯感到陌生。他是英国首屈一指的时尚设计师,被誉为“设计鬼才”,其同名品牌Paul Smith以“经典中耍点坏”的英伦风格著称,已在全球各地拥有上百家门店。不过,这本书展现的并不是时尚设计作品,而是一位疯狂的骑行爱好者的收藏簿。事实上,在学习时尚设计之前,史密斯的梦想是成为一名职业自行车手。年少时,为了收集相关资料、购买自行车零件和参加骑行俱乐部,他几乎把零花钱全部花在了这项小众运动上。可惜的是,十几岁时的一场摔车事故使他不得不放弃梦想,但这并没有影响他对骑行的热情。

从早期的骑行英雄法斯托·考皮和雅克·恩奎蒂尔,到英国当代的环法车手和世界冠军,史密斯都了如指掌。他还与不少杰出车手成为了好友,也因此目睹了几十年来这项运动赛事的诸多变化,这些都被他以独特的图文拼贴形式记录下来。除此之外,保罗·史密斯还在书中展示了他多年来收藏的骑行服,以及参与自行车厂商和服装公司的各类项目,其中就包括他在2013年设计的一款著名的粉色领骑衫,这件骑行服曾作为奖品之一被授予当年环意赛中的优胜者。史密斯表示:“我一生中的大部分时间都在仰慕连续几代的伟大车手们精湛的车技和无所畏惧的勇气。”本书讨论的核心正是骑行的艺术。

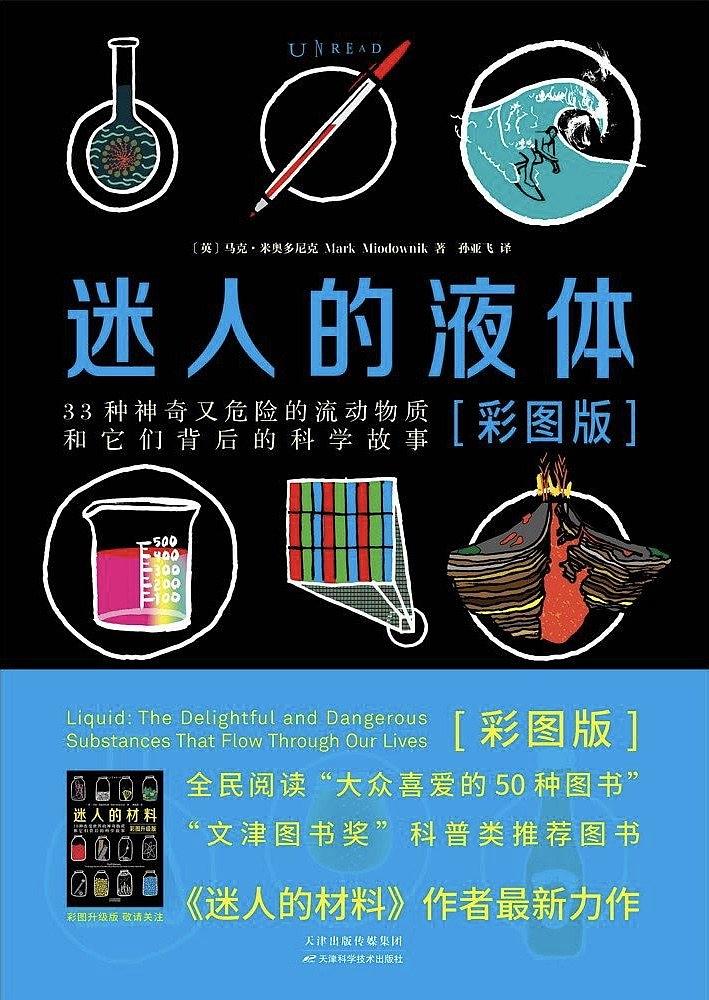

《迷人的液体》

未读·天津科学技术出版社 2019-10

在机场安检时,人们大都有过被没收物品的经历,其中一大类就是液体。即使是牙膏、唇膏、花生酱等看似不会流动的物质,也会被划分为液体,这多少令人有些不服。既然X射线检测仪可以透视行李箱,将明显具有危险性的打火机或小刀辨识出来,为什么却不能放过一支护手霜?这些处于固态和气态之间的物质真的如此危险吗?

在这本《迷人的液体》中,伦敦大学学院材料研究所的专家马克·米奥多尼克为读者揭开了33种常见液体的奥秘。此前,他的另一本科普读物《迷人的材料》曾一度风靡全球,并于2015年引入中文版。事实上,他的科研工作也包括探寻液体如何“伪装”成固体,比如修路时用的焦油、沥青,人们日常食用的花生酱、黄油等等,其实都是液体,而人们往往以为它们是固体。

米奥多尼克指出,这些液体都具有两面性,根据不同的黏度、溶解度、可燃性等特征,它们有可能出现令人意想不到的变化。而对于某种特定的液体来说,它是好是坏,是健康的还是有毒的,是可口的还是让人恶心的,这些都不太重要,真正重要的是我们能否驾驭它。了解书中这些迷人又危险的流动物质和它们背后的科学故事,有助于我们合理地使用液体,避免意外发生。

评论