按:隋唐时期,中国与吐蕃、突厥、高昌、回纥等内亚各政权交流密切,各国间的联姻、往来文书、行礼,以及君主名号,都说明中古时代隋唐政权与内亚各国之间共享着一种跨越种族的外交技艺。中山大学历史学系副研究员李丹婕用丰富的例证说明,中原王朝与草原汗国之间文化风俗虽异,但他们利用符号、仪式来象征身份与权力关系的做法是一致的。

宾礼之外:比较视野下的隋唐外交文化

文 | 李丹婕(《读书》2019年12期新刊)

贞观十四年(六四〇)闰十月丙辰(十二月十二日),吐蕃赞普派遣使者携大量黄金和宝物来到唐朝,此行目的有二:一是赔罪,二是求婚。这是吐蕃第二次向唐朝求婚。第一次是贞观八年,当时吐蕃刚刚崛起于青藏高原,正欲对外扩张,试图通过与大国唐朝联姻,进一步强化并巩固自己的实力。但是,就在吐蕃求婚期间,位于吐蕃之东、唐朝之西的吐谷浑也向唐朝求婚。太宗最终同意了吐谷浑的请求,拒绝了吐蕃。这一决定应该是太宗权衡之后的结果,当时唐朝对吐蕃所知无多,吐谷浑则自隋朝起便与中原有比较频繁、密切的交往,又地处唐朝和吐蕃之间,对唐朝而言战略意义更大。可是吐蕃使者却告诉赞普,唐朝拒婚,是吐谷浑从中作梗,吐蕃赞普遂决定出兵吐谷浑,试图通过军事威胁,实现与唐的联姻。吐蕃大军袭来,吐谷浑难以招架,东向避难,人畜皆损失惨重。吐蕃兵锋直抵松州(今四川松潘),挑衅唐朝。唐朝当然出兵迎战,最终令对方示弱,于是贞观十四年吐蕃赞普再度遣使入唐,赔罪之余,重新请婚。太宗重新斟酌后,这次应允了婚事。贞观十五年正月丁卯(二月二十一日),吐蕃大相禄东赞便带着五千两黄金、数百件珍宝入唐迎亲,当月丁丑(三月三日),唐朝礼部尚书、江夏王李道宗率使团送唐朝公主入蕃。这位唐朝公主,就是中国历史上赫赫有名的文成公主,她和松赞干布之间的婚事也从此被传为佳话,成为古代汉藏文化交流史的里程碑事件。

事实上,就李唐皇室而言,文成公主只是唐朝外嫁的贵族女性之一,仅《唐会要》卷六“和蕃公主”的条目下,便记录了十五位嫁与外蕃的唐朝公主。今人谈论包括文成公主在内的唐朝外交联姻,多名之为“和亲”,而且往往不假思索地将此事与西汉时期中原与匈奴之间的和亲行为相联系。这一思路其实并不妥当,因为虽然同为国家层面的外交联姻,但就其行为宗旨和逻辑而言,唐朝和汉朝却是截然有别的。西汉与匈奴之间的联姻,是西汉换取和平的方案,虽是主动提出,实则是别无选择的无奈之举,中原一方处于被动的下风。汉匈和亲说到底是中原王朝的单向奉献,而这么做也没有换来持久的和平,还为西汉平添了一项沉重的财政负担。相比起来,同样是公主出嫁,唐朝则是“上国”,联姻的前提,是吐蕃带着大量财宝向唐朝“求婚”,能否实现,还取决于唐朝的态度。换句话说,唐蕃通婚和汉匈联姻,背景与性质都大不相同,因此,我们不能简单地把唐朝,至少是唐前期的外交联姻看作汉匈和亲的延续,而应将之置于唐朝自身的政治文化及其所处的世界语境中加以认识。

首先是吐蕃的求婚。贞观八年,唐朝已取代突厥汗国,成为东亚地区最强大的政权,吐蕃则是青藏高原的新兴势力,正欲向外扩展。吐蕃请求与唐朝联姻,一方面是希望借此进一步增强实力,另一方面,则是试图寻找大国对自身地位的认可。吐蕃赞普在被唐朝拒绝后发动军事打击,并非全无理由,在他看来,弱国吐谷浑都能娶到唐朝公主,拥有更强实力的吐蕃,显然更有资格与唐朝联姻。换句话说,吐蕃求婚之举,一定程度上是符合当时通行的国际规则的。关于这一点,此前有一个切近的先例,那就是突厥。突厥建国之前,是生活在阿尔泰山一带的游牧部落,原本是为当时的草原霸主柔然汗国锻造铁器的奴隶。由于掌握高超的制铁技艺,突厥部的实力日益增强,到酋长土门统治的时代,吞并了周边其他一些游牧部落,凝聚成一支不容小觑的力量。土门为提高身份并得到大国的认可,首先做的,就是向宗主柔然可汗求婚。但是,柔然可汗却仍视土门为奴仆,不仅断然拒绝突厥的求婚,还辱骂甚至杀害了突厥的使者,此举遭到了突厥毁灭性的报复。柔然汗国很快被突厥击溃,大漠南北自此成了突厥汗国的天下。从上述两个例子可以看出,吐蕃赞普和突厥可汗都试图通过与大国联姻,提升自己的政治身份,他们也一致认为,实力是联姻的充分条件。突厥求婚柔然,发生在六世纪中叶,而吐蕃向唐朝请婚,则是半个多世纪之后的事,柔然早已灭亡,吐蕃刚刚兴起,双方并无交集,两件事之间的高度雷同无疑说明,小国凭借实力请求与大国联姻的行为,在当时已是受到普遍认可的政治文化和交往惯例,而北周、北齐以及隋唐等中原地区的政权,也处于这一游戏规则通行的世界之中。比如,北朝末年,西魏北周、东魏北齐处于弱势,就曾先后千方百计向柔然、突厥求婚,并迎娶了草原汗国的公主(关于求婚柔然事,参罗新《茹茹公主》,见《王化与山险——中古边裔论集》;求婚突厥事,见吴玉贵《突厥汗国与隋唐关系史研究》)。

最后,唐蕃联姻是唐朝和吐蕃之间的事,所以我们就不能仅从唐朝一方来看,还需从吐蕃方面加以认识。如果说唐朝希望通过联姻结好或牵制吐蕃的话,那么,吐蕃则是将联姻当作实施外交战略的重要工具,而且用起来相当得心应手。与李唐之间的联姻,不过是其全盘布局中的一步棋。文成公主之外,吐蕃赞普皇室还娶了周边羊同、吐谷浑、泥婆罗、西突厥等国的公主,并将吐蕃公主嫁给了羊同、吐谷浑等国(参林冠群:《唐代吐蕃对外联姻之研究》,见荣新江主编《唐研究》第八卷)。吐蕃之所以能这么做,显然是因为,当时各国对外交联姻的政治属性有着共同的看法和做法。比如稍早于吐蕃、位于塔里木盆地的高昌国就是这样。高昌由于长久以来深受中原传统文化的影响,加上当地汉人颇多,风俗、政令和官制都颇具华夏色彩,有文字,也相应具备文书制度,甚至国家官方接待室的墙壁上,还画着“鲁哀公问政于孔子”的图像。但是,这些华夏文化的浸染,并不影响高昌国王娶突厥公主为王后,甚至还奉行突厥式的收继婚,即父兄伯叔去世后,子弟及侄等以后母、世叔母及嫂为妻。麴伯雅出任高昌王时,隋朝取代突厥成为东亚霸主,他于是归顺隋朝,娶隋皇室戚属宇文氏为妻,麴伯雅死后,其子麴文泰即位,续纳宇文氏为后。唐朝初年,麴文泰前往长安拜见太宗,太宗为了拉拢高昌,特将高昌王后宇文氏改赐姓为李氏,并封她为唐朝的常乐公主,借以表示对高昌地位的认可。但是,隋末唐初之际,西突厥称雄西域,塔里木盆地附近的焉耆、疏勒、于阗等都是其属国,且多娶西突厥公主阿史那氏为王后,高昌国自然也受其威慑。正是利用这些盘根错节的姻亲关系网,西突厥可汗有力地控制了东西方贸易的商道,而这也是唐太宗必欲以武力彻底击溃西突厥及高昌等属国,进而重建西域政治秩序的根本原因。但无论如何,我们透过高昌、隋唐、西突厥的往来互动可以看出,对他们的统治者来说,联姻已是一门跨越种族的公共技艺,而很显然,七世纪初叶,吐蕃在崭露头角之时,已能娴熟地利用这一技艺。

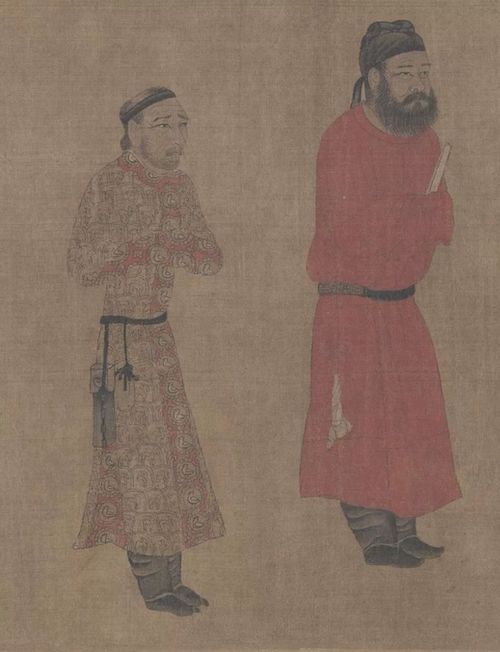

前文以唐蕃联姻为案例的分析,就是这一思路下的尝试。斯加夫(Jonathan Karam Skaff)《隋唐王朝及其突厥—蒙古邻里:文化、权力和联系,580—800年》(Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections,580-800, Oxford University Press, 2012)一书,则是将中古时代欧亚世界东部地区作为空间背景,以比较的视角,颇具新意地分析了隋唐帝国和同时期草原世界的突厥系政权之间多种形式的政治互动。斯加夫认为,隋唐接待外交使节的各种礼仪活动,与同时期欧亚世界其他政权相比,即便存在若干形式上的区别,但就其本质而言,则并无不同。这些为诸国共享的外交礼仪元素包括盛大的典礼活动、依据身份的座次/列位排序、用肢体语言表达敬意、主宾之间的礼物交换以及东道主礼遇外宾的宴会等。换句话说,虽然中原王朝与草原汗国之间,在起居环境、衣食用度以及行礼交谈等文化风俗的物质形态方面有所差异,但他们利用各种符号、物品或仪式象征身份与权力关系的观念和做法,则是一致的。也正是由于这一理念的支配,一位使者哪怕是初次造访别国,也不至于茫然无措,反倒能敏锐地捕捉任何言谈或礼仪中可能蕴含的外交信号。

各地政治家对外交礼仪活动的功能与意义了如指掌,相应也就把外交互动当成了权力竞技的舞台。突厥沙钵略可汗虽然娶了隋文帝的义女千金公主,成为中原的女婿,但他仍试图在名义上压隋文帝一头,国书起首写道:“从天生大突厥天下贤圣天子、伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝。”沙钵略很可能了解,按照中原的礼仪,统治者对内称“皇帝”,对外称“天子”,他以天子自居,称隋文帝为皇帝,便将隋文帝的权力范围约束在华夏世界之内,自己的身份相应更高一筹。沙钵略的名头,很有可能是受到早先匈奴的启发,在一位投降匈奴的西汉使者建议下,匈奴单于写给西汉皇帝的信中,开门见山便是“天地所生日月所置匈奴大单于敬问汉皇帝无恙”,由此,在沙钵略的身后,或许不乏来自中原的文化参赞。草原政治家善用汉文文字游戏,中原皇帝也毫不示弱,最广为人知的,是唐太宗空前的“天可汗”之称。李世民不仅以可汗自居,而且彻底抛弃草原帝国向来用于修饰可汗头衔的各式美名,直接起用至高无上的“天”,实在是空前的创举。

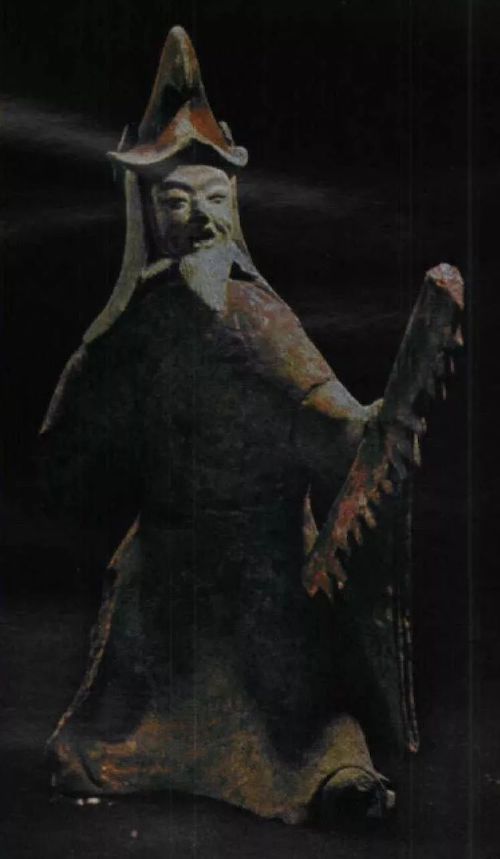

此外还有一些外交领域的“夷狄礼仪”,早已潜移默化进入了中古政治精英的日常生活之中。至德二载(七五七),在回纥汗国的协助下,唐朝从安史叛军手中夺回了长安城,按照双方的约定,这时长安城中的“金帛”和“子女”应悉数归回纥所有。但是,由于当时东都洛阳仍为安史叛军所据,唐朝方面的最高统帅李俶便恳请回纥,先行收复洛阳,再来结算酬报。李俶为了表达敬重,特意走到回纥统帅马前行礼,回纥统帅见李俶这般谦诚,赶忙跃身下马回礼,并且跪下捧起了李俶的脚。这一幕被司马光记录在《资治通鉴》中,胡三省对此注云:“夷礼以拜跪捧足为敬。”也就是说,胡三省认为,回纥人捧着李俶的脚是在表达敬意,而这是北狄特有的一种礼仪。这一判断似乎不错。神功元年(六九七),武则天派遣阎知微出使突厥,阎知微见到突厥默啜可汗后,也是“吮其靴鼻”,显然是刻意的谄媚之举。透过这两个例子可以看出,即便捧脚吻靴是北族的礼仪,但中原的士人似乎对此并不陌生,也不排斥,甚至会在特定的场合主动使用。开元九年(七二一),皇帝身边的红人王毛仲在并州(今山西太原)巡边,而他也正是并州刺史张说此前不时行贿、大力巴结的对象,恰在此时,张说收到一封皇帝敕书,命他回京出任宰相兼兵部尚书,张说兴奋不已,匆匆回复皇帝使者后,转身便向王毛仲行礼致谢,以至于“嗅其靴鼻”。张说应该也了解此举并非华夏之礼,但他这么做,要么是为了格外表达感谢而有意为之,要么就是高兴得忘乎所以而自然流露,总之,身为开元年间复兴华夏礼乐的旗手,张说或许会为了某个政治目标而弃绝外来文化(参朱玉麒:《泼寒胡戏在唐代长安的境遇——以张说的变化为中心》,见荣新江、罗丰主编《粟特人在中国——考古发现与出土文献的新印证》),但是,他也能够为了其他的个人目的娴熟地使用蛮夷礼仪。

总之,联姻、文书、名号和行礼等都是中古时代外交场域常见的互动内容,作为礼仪符号和权力表征,蕴含着明确又丰富的政治内涵,而这些基本都不见于宾礼,多是具体历史时期具体统治者为了具体的政治目的、权衡利弊后做出的选择或发明。我们甚至很难精确地分辨,哪些是华夏的,哪些是外来的,因为它们往往以多种文化传统和政治资源杂糅的面目出现,这或许源于,经过五胡十六国南北朝族群大融合而孕生的隋唐世代,虽然常号称以汉代为样本,但其实已然是具备了崭新政治性格的新时代大一统王朝,而她同时又身处在一个多极政治结构的世界格局之中。相比汉代,隋唐的统治者拥有更加多元的政治资源,可用于打造政权合法性,锤炼主流意识形态。我们或许可以这样说,包括儒家在内的各种文化传统,在当时形成了一个庞大的政治资源库,而这些政治资源一定程度上为当时欧亚世界的政治精英所共享。如果在这一背景下,我们重新观察隋唐的内政外交以及隋唐时代的世界史,会发现更多生动有趣的故事,本文涉及的种种,不过是冰山一角。

评论