初中时,有一天我走在商场里,看到对面婴儿车里有一个可爱的小孩。我对他微笑,但是当他母亲推着车走过,他拧着身子回头,盯着我看。我突然明白,我可能是他见过的第一个亚洲人。这就是我在美国俄亥俄州扬斯敦市的成长生活。

像这样令人不快的时刻让我意识到,在这个我出生的城市,连小孩子都认为我是外人,尽管我家并不是典型的韩国家庭。事实上,我对韩国文化所知甚少,父母很少教我这些。我母亲是药剂师,父亲原来是会计,后来成为股票经纪人。他们对我不说韩语,我之所以会有韩国朋友,是因为九岁那年,姨妈和舅舅带我去了韩国教堂。之后,我还想和那里碰到的韩裔美国小孩玩,所以央求父母再带我去。

当我和韩裔朋友越来越亲近,我逐渐意识到,尽管外界都把我们家看作韩国人,可实际上我父母和其他的韩国父母并不一样。比如说,我十多岁的时候,一个韩裔朋友的母亲说,“所有”的韩国人都痛恨日本人。我从来没听父母这么说过,所以我问母亲此事,她笑笑说,“也许”过去是这样的。我完全困惑了,朋友的母亲说“所有”韩国人都是这样,而我母亲的意思好像是没人这样。

其他朋友会谈论“所有”的韩国父母是如何整夜观看长篇韩剧。我从没听说过任何一个韩剧。朋友们说我很“幸运”,因为我的父母不像典型的韩国父母那样强迫我时刻学习。与他们大部分人不同,我没有宵禁,可以让所有朋友在我家过夜,其中有男孩也有女孩。父母也不在意我未来丈夫的种族,与此对应的是,有些朋友的父母只接受他们的孩子和韩国人结婚。

读大学的时候,一个韩裔好友说,她的哥哥在家里地位更重要,因为他是男孩子。尽管早就知道亚洲文化更看重男孩,但我第一次想到,父母是否对只生了我和妹妹而失望。几个月后的春假,我鼓起勇气问了父亲,他的答案令我很欣喜:“不,我要男孩干什么?我又不喜欢体育运动。”

并不是所有的同龄人都羡慕我不传统的韩国父母。我在纽约的头两个室友碰巧都是韩裔,他们多少都认为,我父母养育我时如此忽视韩国文化是很不妥的。

即使是我,也经常觉得狐疑。比如说,大一我生日聚会,有韩裔美国朋友说,我拿筷子的姿势不对。父母从来没有认真教过我正确的方法。这件事让我直到今天都觉得尴尬。

但是现在说这些都是后见之明。在高中和大学的大部分时候,父母到底够不够韩国,并不是我思考的问题,我也从没想过,为什么那么多人认为他们与众不同。

接着,我二十岁出头的时候,母亲的三个姐妹从韩国来看望我们,我听到了很多关于母亲家族的惊人故事,比如我的曾祖母是韩国第二个从大学毕业的女性。后来,我的姨妈和舅舅(他们中比较年长的已经八十多岁了)找到我,希望我写家族历史,我也开始联系一些亲戚。由于母亲的大部分兄弟姐妹都在韩国,而她本人对谈论往事又非常谨慎,所以我开始收集父亲家族的信息。去年,Youn Mijai,我在韩国的大姨从首尔发来邮件,说她打算来美国,把家族的故事告诉我。在晴朗、有风的十月,她花了两天时间,讲述了她前几个月收集到的故事。

我生平第一次知道了外祖父母的名字,看到了他们的照片,知道了我母亲可能在平壤出生(我一直认为父母的家族都来自首尔,这次震惊地发现我的祖先来自朝鲜),还意外地发现,家族早年的历史甚至与俄亥俄州——这个我出生、父母生活了四十二年的地方——有联系。

这些故事解释了为什么我的童年不那么韩式,因为我母亲就不是典型的韩国人,即使她在韩国的时候也是如此。如果说父亲的家族体现了朝鲜战争之前传统的韩国社会,那么,母亲的家族则是长期受到西方文化的影响,预示了半个世纪后韩国的变化。母亲的家族长期以来盛产坚强、独立、有事业心的女性,不仅不受传统的限制,还公开地推动改造传统,了解到这一点,对于做记者的我、和作为时尚企业家的姐姐,都很鼓舞。我母亲就是这样,父亲还开玩笑地称她为“决策者”,她非典型的韩国童年似乎奠定了我成长的基调。

尹心圣,“有钱的寡妇”

我的外曾祖母尹心圣(Youn Shim Sung),1894年出生在平壤,她的父母已经受到了西方文化的影响。她的父亲尹世厚友善温和,在神父的指引下皈依了基督教。她的母亲金氏(在那个年代,韩国的女人没有名字)是个明朗、意志坚定的女性,在家里说了算。她为一位西方女医生工作,那个医生在平壤创办了一家医院。

在霍尔医生和神父的影响下,我的高祖父母决定让三个女儿都去上学(当然了,还有他们的小儿子)。他们把我的曾祖母——他们的大女儿,送到了一所新办的卫理公会教会学校。这所学校吸引了很多有远见的韩国家庭。1908年,尹心圣成为第一批初中毕业生。当她十四岁的时候,父母送她到了首尔的梨花女中,毕业时,她代表班级致辞,接着进入了梨花女子大学,成为该校第二届女生,后来她在那里教授数学、物理和英语。

那时,曾祖母拥有大学文凭,并且二十多岁仍未婚,在当时的韩国女性中十分不寻常。(我的祖母,比尹心圣晚几年出生,从没上过学,少女时期就走进了包办婚姻,生下了九个孩子,其中七个活了下来。)

我的曾祖母吸引了同样特质的申德(Shin Duk),他是家里的独生子,家里很富裕,有两千袋米(这是那个时代衡量财富的方式)。申德在日本接受教育,后来读圣母大学,他想找说英语的妻子,所以他来到梨花女子大学,在那里他遇到了心圣。心圣来到申德的故乡安东地区,拜见未来的公婆,从轿子上下来时,她的婆婆完全晕了,被她高大的身材、时髦的发型和精致的裙装(这是来自香港的时尚潮流)弄得不知所措。

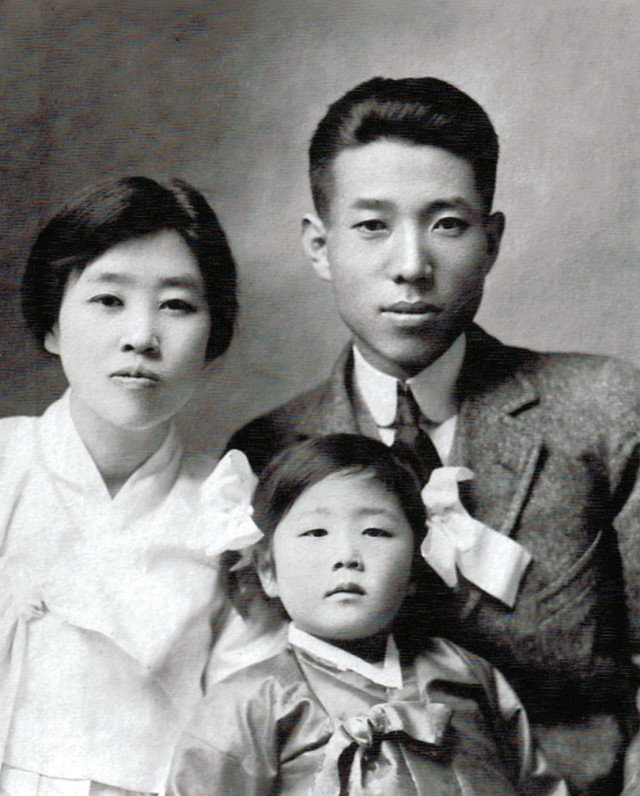

1919年4月24日,我的曾祖父母有了一对双胞胎。大一点的孩子夭折了,留下了我的祖母申淑黄(Shin Sook Hwang)。她七岁的时候,她的父亲在一次手术中过世,当时只有三十多岁,曾祖母三十二岁。

依照当时的法律,只有男性才有继承权,因此曾祖母只能领养一个男孩继承家业,这在当时是惯例。在葬礼中,亲戚们在灵堂开始争执,谁家的小孩成为继承人。这让曾祖母非常伤心,她告诉丈夫家族众人,她根本不在意谁继承财产,她只要了自己的那部分,宣布要和女儿、也就是我的祖母生活在首尔。后来,祖母开玩笑地对她母亲抱怨说,她应该留下,争夺那些财产。

即使曾祖母只留下了一份财产,但数量依然可观,她成了首尔有名的“有钱寡妇”。

最终在法律程序上,曾祖母还是收养了一个儿子,但他把财产都挥霍在了娶妾、以及在中国和日本的浪荡上,还留下了不少孩子。大姨回忆说,“上高中的时候,(这个收养的儿子)来找过我祖母,说话很大声,醉醺醺的。他说话还有口音,我们都不喜欢。他很久以前就死了,但我们不知道怎么死的。”

尹心德,“韩国第一个现代女性”

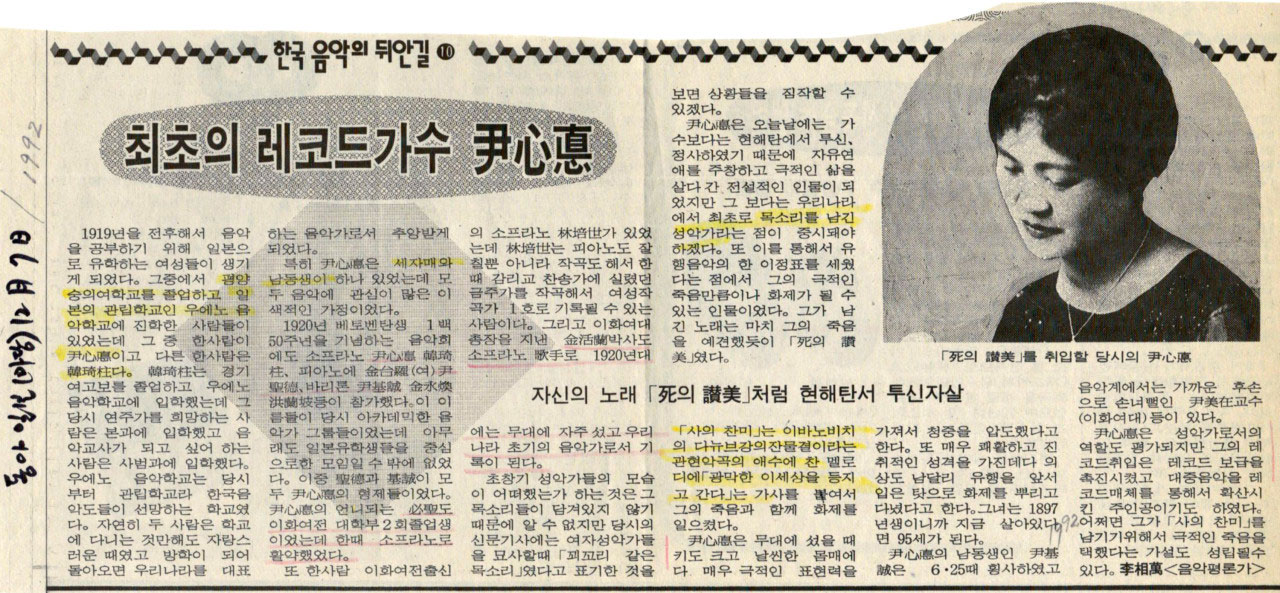

曾祖母以下,年龄最大的是妹妹尹心德(Youn Shim Duk),韩国古典音乐历史上第一个女高音歌唱家。有两部电影讲述她的生平,包括一部1991年的电影《死亡咏赞》,导演获得了相当于韩国奥斯卡奖的荣誉。但是大姨却说,“她很有名,但信息都是错的。我外祖母对此很不满意,她说,‘有一天,我们必须澄清她真正的样子。’”

尹心德十八岁时,作为第一个到日本音乐学校读书的韩国女性,拿到了东京大学的奖学金。当时,韩国是日本的殖民地,忍受着日本的统治,在东京的韩国学生常常聚会,想办法帮助自己的国家。其中一个学生名叫金宇真,是一个来自西南部木浦的开朗、富裕的年轻人。起初,安静、有书卷气又冷静的宇真并不喜欢大胆、开朗的心德,因为这一特质在当时被认为是男孩子气。大姨说:“他想,‘这是什么女人。’当时人们认为,女人应该是羞涩的。”他在十岁的时候就接受了包办婚姻,和一个没受过教育的女人结了婚,他的妻子仍然留在木浦照料他们的孩子。

1921年,同学们决定暑假回到韩国,通过表演戏剧和音乐募集资金,帮助国民。在旅途中,心德和宇真开始了解彼此,并对韩国社会有了进一步认识——有广大的农村地区和未接受教育的人群。在日本殖民统治时期,有四分之三的韩国人是农民,尽管在1922年教育从四年延长到了六年,但是在1930年代中期,只有不到六分之一的韩国适龄儿童来到官方承认的学校就读。在这种情况下,韩国人几乎对戏剧和古典音乐一无所知,心德和宇真被现状打击了。作为祖国的陌生人,这种感受让他们心有戚戚,他邀请她们全家拜访木浦。

1922年,心德结束了在日本为期七年的学习,回到了韩国。她高大、时髦、美丽,还有非传统的做派,引起了不小的轰动。她会穿长裙,戴一朵玫瑰花,唱起歌剧咏叹调,即使在那个时候,古典乐在韩国都没人听过。男人们挤满了演奏厅,就为一睹芳容,韩国第一个“现代”女性。

但是心德很沮丧。作为一个痴爱读书的人,她有几百本书,阅读了很多尼采和叔本华的著作,就像大姨说的,“悲观主义在当时很盛行。”心德读了很多严肃的书,常为韩国社会的现状哭泣。“他们不懂我的音乐。”她哀叹道。人们为她着迷,但并不真正欣赏她的音乐和才华。在宇真的鼓励下,她开始尝试表演,但并不成功,因为她不是演员。

宇真在家庭的压力之下,毕业后返回家乡继承家业。为了令父亲满意(他的母亲在他四岁的时候过世了,父亲则结了六次婚),宇真每天记录产出多少米,卖出去多少米,但他的志向在于写戏剧剧本。他经常从邮局收到英文书,在工作结束后,他回家整夜地读书。

在1926或1927年,日本著名的日东唱片公司邀请心德到大阪录专辑。妹妹圣德为她钢琴伴奏,她在十四张唱片中录了二十六首歌。在完成专辑之前,她要求加上一首《死亡的赞美诗》。

录制完成之后,心德给宇真打了电话。那时,他已经放弃了家产,身无分文地搬到了东京。他和朋友住在一起,计划到德国学习戏剧。接到心德的电话,他来到了大阪。后来,两个人登上一艘开往韩国的船。在航行的第一个夜里,凌晨四点钟,心德和宇真跳下船双双自杀。留下空无一人的客舱。

根据大姨的说法,全国的报纸头条都刊登了著名女高音歌唱家尹心德和有钱男人自杀殉情的消息。但是,大姨说,他们或许是恋人,但自杀的原因是他们都对当时的生活感到绝望:“社会并没有准备好接纳他们。他们出生得太早了。”心德只有二十九岁。

心德专辑最后收录的《死亡的赞美诗》,成为她最著名的一首歌,也成为了韩国第一首广为传唱的流行歌曲。旋律是《多瑙河之波》,歌词部分她写道:

你奔跑在无边的荒野

你要去哪里?

在这孤独的世界,是无边的苦海

你在追逐什么?

我的死亡

能终结这充满泪水的世界吗?

你,追逐快乐

却只能找到悲伤

尹圣德(玛丽·夏尔)

尹圣德(Youn Sung Duk)在姐妹中排行第三,或许是最大胆的一个。1922年,她从梨花女子大学毕业,留校教书。随后,她获得了去美国西北大学攻读声乐硕士的奖学金,她是第一个获得这一奖学金的韩国学生。

她回到韩国时,已经非常美国化了。她的穿衣风格很有名,经常穿红色的衣服,但不化妆。她能在一天时间里,照着图样用缝纫机做出一件西式裙装,而当时大多数韩国女人还在穿着传统服饰。1928年,作为梨花女大的教授,她成立了一个二十人的合唱团,周游韩国,也许还周游了世界。(后来,这成为梨花女大的课程,持续到了今天。)

1939年,在一场合唱团表演之后,圣德见到了美国总统富兰克林·罗斯福。圣德告诉总统,她想要美国国籍,难以置信地,他竟然同意了。(大姨从她的外祖母那里听到这个故事,那时她还是个小女孩,并不知道他们在哪里会面,也没法查证。)

她立即辞掉在梨花女大的工作,搬到了洛杉矶,改名“玛丽”(Mary)。在那里, 她嫁给了一个名叫詹姆斯·夏尔的韩裔邮局员工。大姨说,她曾去洛杉矶拜访玛丽,她有一个名叫贝蒂的女儿,也是一个好歌手,还在学习法语,年纪和大姨差不多。

她们叫苹果“Apple”

有如此西化、教育程度如此之高的祖母和母亲,我的姨妈、母亲以及她们的兄弟姐妹在韩国都有不同寻常的成长方式。

“祖母和母亲想让我们说英语,因为他们受的是美国传教士的教育,”大姨说,“所以他们会把我们围成一圈,用英语说‘Stand up, sit sown’然后我们就照做了,或者他们会说,‘Shut the door,’我们就跑去关门。我们从来不叫苹果sagua(韩语),我们就叫它‘apple’。

她们的祖母说一口漂亮的英语,早晨经常收听美国的广播节目。大姨说在高中的时候,她去上一所英语学校,有时候她不去,她的祖母就代替她去。朝鲜战争结束后,她们的祖母用英语和美军谈判,把房子要回来。我母亲仅有的几次谈及童年时,会说:“没有人的祖母能做到这样。”

与此不同的是,我父亲的母亲,在人生的最后三十年生活在美国,却从没学会说英语。实际上,她从没接受过正规的教育,除了韩语字母表。有一次,奶奶和我们一家待在一起,母亲震惊地发现,她的婆婆居然不认识阿拉伯数字。奶奶告诉母亲她想打电话,她拿出一个笔记本,上面不是阿拉伯数字的“1212”,而是韩语字母组成的数字。这是那个时代韩国女性的典型写照,没什么好难为情的。与母亲的家庭不同,奶奶出身贵族世家,她引以为自豪的是七个子女、操持一个大家庭,和在首尔拥有众多仆人。

也许我母亲的家庭太过特殊了,这可以解释为什么我问到韩国文化的问题时,父亲总是会说:“你妈妈不知道。”

俄亥俄州奇缘

1970年,我父亲搬到美国,最初和他的哥哥,也就是我的保罗伯伯以及苏西伯母住在俄亥俄州的利马。(保罗伯伯和苏西伯母则是跟随一个在美国空军基地工作多年的朋友来到美国。)我母亲随后几个月来到美国,他们很快就结了婚。正在印第安纳州读硕士的大姨赶来当伴娘。当苏西伯母见到大姨,她表现得很惊讶,转身去找什么东西。她回来时,拿出了一张照片,上面有大姨,另一个韩国女孩和两个年长的西方人,这是她们几年前在梨花女大的场景。

大姨问苏西伯母,“你怎么会有这张照片?”苏西解释道,她在俄亥俄州去的教堂,在19世纪后期曾往韩国派遣过传教士,几年前,教堂的一个代表团回到韩国,想找到当时皈依的教徒的后人。这些人是谁呢?就是我们一家,尹心圣的后人,她的父母在传教士的影响下决定让女儿上学。

在我的高中和大学生涯中,我纠结于韩国血统,但是对韩国文化知之甚少,我几次尝试学习韩语,甚至计划从大学休学一年,住在韩国学习语言。在和母亲讨论的时候,她对我说,“为什么你这么想学韩语?如果我是你,我会专心学习西班牙语,那更有用。”在那一刻,我不再执着于学习父母的母语了。

从那时起,我开始自由地追逐个人的喜好。二十多岁,我生活在印尼,学习了阿根廷探戈,瑜伽,以及意大利语。同时,我也在追寻我所热爱的:写作。

这并不是说我完全放弃了我的韩裔美国人身份。虽然我不会说韩语,或者对韩国习俗不太了解,但当我生病的时候,我唯一想吃的就是丰盛的韩国酱汤。当韩国人在世界舞台受到瞩目时,我会感到骄傲。当我拜访朋友的时候,我会让母亲教我怎么做韩国食物,我也会和父亲谈论韩国政治。

但这只是我个人的兴趣,也和父母形成交集。在大多数时候,他们让我选择自己的道路。读大学时,大家取笑我选了个没用的专业:现代思想与文学。(尹心德会感到骄傲的,因为我的论文写了尼采。)我最好的朋友之一,也是韩裔,她笑称她父亲之前很喜欢我,但如果我是他的女儿,他绝不会让我做这些事——选了这个专业,更重要的是,当了一名记者。

但我生活的中心始终是我的作家梦。去年秋天,当大姨告诉我家族里那些坚强、富有激情、野心和创造力的女性长辈的故事,我终于感受到了家族的传承:她们的灵魂也存在于我的身体之中。

____________________

作者注:这些故事主要来自姨妈和她收集的资料。我尽可能地从网络和韩国历史书中做了核实。对于文中的韩国名字,我遵照韩国传统将姓放在名前。特别感谢Chan K.P. Gillham翻译了《死亡的赞美诗》歌词节选。

译者:马越 校订:郭玉洁