正午的话:

长假,我们又要踏上旅途了。

摄影的艺术从来就和旅途紧紧相连,很多时候,摄影在提供一种感知,“我能以此去遭遇整个世界。”

正午找到十三位摄影师,让他们每个人提供一张照片,以及这张照片特定的情境和故事。

编号223,摄影师,已出版作品集《NO.223》、《漂游放荡》,即将出版最新个人图文集。

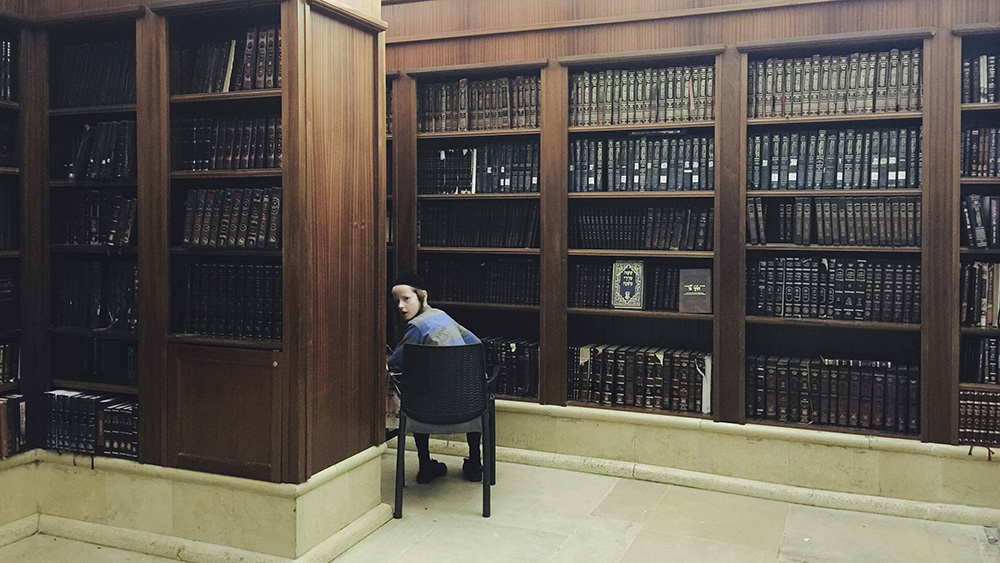

以色列,正在进行的旅行——离开一年一度的赎罪日假期冷清的特拉维夫,抵达耶路撒冷,又正逢犹太安息日,9月25日,三教合一的旧城周五下午一切正常。贸贸然闯进哭墙边的圣殿,右侧是哭墙沿展到圣殿内的一段,混在正在祷告的一群犹太教徒之间,而左侧的圣书馆里,独自一人的犹太小孩正安静坐在角落里读书。大概是被我悄悄接近的脚步声打扰到,他转身看过来,看着我这个与所有黑衣黑帽的犹太教徒截然不同的外来者。当天晚上,安息日的周五,成千上万的神学生和教士们聚集一起,连同犹太士兵们,在哭墙前唱诗和跳舞。就算没有宗教信仰,见到这些场面,也不得已为一种虔诚的精神所打动。这是独一无二的耶路撒冷。

邓云,摄影师,现居日本横滨。

5月,6号国道,距离福岛第一核电站不到两公里的地方,过路的车不多,没有人。除了国道两边的岔路全部被坚实的栅栏封锁以外一切都还是4年前地震时的样子。东倒西歪的房子,破碎的门窗,一家私营居酒屋的窗帘从没有玻璃的窗子里飘出来,我看到里面的餐桌上还留着吃到一半的碗筷,那些吃饭的人是生是死,也无从而知。

出发之前的早上,我甚至很兴奋,时隔四年终于可以一睹这片神秘的土地。而当你路过那些破败的景象,那些无人又安详的村庄,甚至,你可以看到小鸟在绿色的菜地里唱歌玩耍。“春天”,“阳光明媚”,这些标签在这里是多么的令人伤感。

我打了双闪,把车停到一条塌陷的公路前,拍了一张照片,那之后我便再也没有下过车。

刘垣,艺术家,生于1982年。

这个加油站拍摄于2011年初秋的一次旅途,旅途开始于我拿到驾照后的第八天,和一位编辑一起,两人驾车上路从北京驱往额济纳。初次的远行,对于刚拿到驾照的人要开如此遥远的路程,是一种跃跃欲试的考验。这个加油站位于接近我们旅途终点的一个拐角路口,四周是戈壁,太阳很高,空气微凉。一个转身有辆红白蓝三色相间的长途客车从路的一端颤颤巍巍的驶近,我有点愣神,当客车驶得更近,才意识到自己很想拍下这辆行驶在隔壁滩中卷起阵阵尾尘的客车的画面。我冲回自己汽车,爬进后座抓出相机,回到拐角旁站定。客车已经驶远,超出了在画面中最好的比例,而且很快的消失在了拐角的后面。当我回神走回加油站,拍下了这张照片。十分钟后我们再次上路,和客车的方向一致,仅仅几分钟,我们的车冲进了一场迎面而来的昏黄的沙尘暴。

摄影师宁凯来自中国、SabrinaScarpa来自荷兰。2013年相遇,2014年开始以组合形式展开创作,目前正致力于完成他们的作品“The land between us”。

我们持续旅行的一个重要的原因是为了去发现和探索。正因为如此,我们才能和不同的风景邂逅。我们当下的生活状态就如同牧民一般,不断地移动,总是在奔跑。大多数时间里我们一直在寻找,寻找那份我们无法用言语来形容的精神力量。有时我们成功的发现了“它”,有时则没有,有时我们很幸运地遇到了意外和惊喜。一些没有刻意寻找,但却超乎我们的期望和想象。

我们穿行在浓密的丛林之中,试图寻找着所期待遇见的风景。伴随着远处传来的流水声,我们不断前行,直至那声音变得更为响亮。那是一个巨大而又壮观的瀑布,飞流直下的河水拍打在岩石之上,瞬间激起成千万层浪花。在正午日光照耀下,透过那从水中卷起的阵阵雾气中,我们看到了“彩虹”。

Made Funky,摄影师,深宅,混淘宝。

南岛环岛的每一天都像是刷Windows桌面,各种惊奇呼啸而过。我们在Manapouri码头拿到神奇峡湾的船票,搭渡轮和大巴穿过茂密的原始森林终于来到Doubtful Sound。蓝白相间的Navigator号静静的停泊在峡湾入口,这是一艘古典帆船型的中型游轮,登船的都是来自世界各地的散客,气氛热闹友善。船开了,山间的瀑布像一条条发辫垂落水中,船舷飞溅的浪花在空中形成的神奇彩虹。峡湾像一个安静的少女,美丽而不自知。

第二天起床的时候外面下雪了,周围的山上一夜白头,巨大的水汽从天空中倾倒下来,峡湾里雾障弥漫。回程的游轮突然停在山边,船长告诉大家接下来会关掉马达,让我们聆听宁静的大自然。大家站在甲板上,所有人停了下来,海豚跃出水面,鸟儿错落鸣唱,瀑布冲刷岩石,雨夹雪水噼啪敲打水面和冲锋衣上,内心澎拜汹涌。

林舒,福建人,摄影师,现居北京。

常常有人将它读作“拓荣”,这是我小时候的记忆,随着我离开这个地方越走越远,几乎已经不再提起这个地名,并没有多少人知道这个福建最小的县城,也不想听到别人把“柘”读作“拓”。

严格地说,这里是生我养我的故乡,不知道是因为福建人对于故地与传统的依赖或是小孩对于大城市普遍的向往,我从小还是认为自己是福州人,爸爸是知青,上山下乡从福州来到柘荣,之后就在这里定居下来,我们只有每年过年的时候回到福州看望爷爷奶奶和各种亲戚。年纪越大,这种联系与感情越加明显和紧密。

然而切实的情感在柘荣。我已经有四年时间没有回去,现在我们已经不住在那里,只留有一栋租出去一半的房子,爸妈偶尔回去待一阵子,每次回到这个城市与这个“家”,就觉得时光倒转,如同中平卓马所说“家是‘永远成立于过去式’,与摄影在时态中永远是过去的记录,这一特性重合,创造出一个双重的过去迷宫”。每次我走进这个迷宫,就用照片为它重建一层迷宫,在层层叠叠的记忆与照片与照片的记忆之间,柘荣是一个梦境。

木格,摄影师,木格堂创始人。

从中学开始,我便在学校寄宿,每次11天的“新”环境,是我内心意义上关于旅行的原始记忆,而后,开始摄影,“行”成了我主要的创作和思考的基础。

最近几年,我常在北方行走拍摄。一日,我去宁夏的南长滩村,沿途大大小小的煤场与乡村的荒凉交叉其中,不一会公路的痕迹越来越模糊,于是下车寻找车轮印以防止走错,却发现附近山体和石头贴着“喜”字,好奇寻着“喜”字一直到了南长滩村农户家前再次出现,询问农户,才得知主人用“喜”字指引着新郎新娘回家的路。

塔可,摄影师。

我站在这座汉墓的墓室中,微茫的光线从我身后倾泻而下,如针,如箭。外面热烈的阳光被延绵的墓道过滤了一下,似乎产生了异变,惨白冰冷,将我这个闯入者的影子牢牢地钉在了墓室的墙上。

黑暗亦有阴阳冷暖之分,黑夜的黑暗,因为有着地上的灯火熠熠,有着天上的朗月明星,给人的感觉却是流动而温暖;而墓室或废弃屋院中的黑暗,却粘稠如实质,彻骨的冷,如雾如霭,如跗骨之蛆,让偶然的闯入者似乎能消融进这万古不灭的永恒之中,成为这墓墙上千年之前鑿下的道道疤痕之中的一丝新瘢。

王之涟,摄影师、爱好驳杂的蓝领、ADHD症自愈者、职业王老虎。

07年末和X去塘沽玩。去往海边的公路泥尘漫天,离开洋货市场商圈后,城市迅速退化为巨大的泥塘,其中散落着扭缠钢筋和石英的巨大石块;棕黄色苇草长不过人高,为处理过地基的区域划出清晰的边界。那时候的我对城市周边蛮荒带景观十分着迷,我俩迅速驾好相机,按动快门。眼前长条状的泥碇被某种庞大机械碾得平整茨实,穿透尘霾低角度射来的日光下泛着镜面般的光。

今年大爆炸后翻出照片来比对,原来拍摄地就在会展中心附近。似乎情况并没有变得更糟。

熊小默,摄影师,工作居住在上海,但是一有机会就到处跑。

在伦敦地铁上摊开一张报纸,看看当地的柴米物价和冷热笑话,哪怕只是半读半猜,也有一种和上千万陌生人同命运共呼吸的错觉。在像我这样自命不凡的游客看来,不动声色地融入本地生活,是短期旅行的最高境界,因此拿起一张《每日邮报》翻到中间,挡住懵懵懂懂的游客脸是非常必要的。但连篇累牍挖苦保守党的刻薄专栏,字里行间看轻切尔西的尖酸球评,都让我读得跌跌撞撞。不仅是另一种语言,那些掌故、引用、包袱都毫无意外地属于另一个世界,以至于但凡看见一些略知一二的东西,我都会超出常规地兴奋。我必须接受自己是一个语言上的异乡人,而这一点,星巴克的营业员、地铁售票处、酒店前台和餐馆服务生都已经告诉我了。

游莉,摄影师,工作生活在中国沈阳。(照片拍摄者不明)

9月初我接受ZUCZUG/的委托去四川拍摄一组照片,想顺路参观成都大熊猫繁育研究基地,但期间唯一的休息日却因故未能成行,只在临行当天一个人怏怏转了一圈。时过晌午,熊猫们已吃过饭,睡得东倒西歪。因为赶着去机场,也来不及排队参观熊猫宝宝,总之有点遗憾。回来冲洗完胶卷,我却发现一卷认不出的底片,其中包括很多张大熊猫吃竹子,熊猫宝宝滚来滚去的照片,那种游客对大熊猫的憧憬,这个胶卷里都有了。我认定是冲印店搞错了,装错了底片袋,然而我突然记起,今年3月,成都朋友冯立在香港机场捡到一个奥林巴斯mju2相机,随手就送给了我。相机里的胶卷被我混在这次四川之行的胶片中一并冲洗出来。那个陌生人所遗失的影像却正是我想要却没有见到的。

张文心,出生于合肥,工作生活于中美两地,作品探讨叙事多种可能性和现实与虚拟的边界。

我2013年的冬天是在一个名叫Wassaic的小镇上度过的。这个小镇的名字在印第安语里是“难以到达的地方”的意思。它常住人口几百,没有超市也没有饭店,只有一间兼卖披萨的桌球酒吧。小镇的冬季会下很多雪,我每天穿着很厚重的雪地靴出门闲逛,希望能偶然发现找到一些神秘的地点,但直到在那儿的最后一周还是一无所获。正心灰意冷时,一个从未谋面的朋友突然到访,我带着他沿着小镇旁边的山路散步,我突然发现山路的围栏有一处凹陷了下去,顺着凹陷往下,是一条隐秘的小路,我们沿着小路走,就发现了这个巨大的冰瀑布。来年夏天我再次造访小镇,想看看瀑布夏天的样子,但同一位置却一滴水也没有。原来这是个以冰凌形式存在的不会流动的瀑布。

朱英豪,自由摄影师,偶尔的旅行写作者。

哈瓦那,一群孩子在一个院子里排练经典芭蕾舞剧《吉赛尔》选段。在哈瓦那国家芭蕾舞团观看《吉赛尔》时,每逢女主角出场,总有几个男青年在场下狂吹口哨带头鼓掌。我一度以为,这是其朋友或是爱慕者的极端做法,直到后来有人告诉我,这是芭蕾舞演出应该有的礼仪传统,特别是当舞台上的舞者是俄国人。想到古巴和前苏联的关系,我于是恍然。一直保持沉默,显然不是对美好艺术的最高奖赏。我学会了装矜持,却没学会奔放。如何观赏芭蕾舞?先默默地欣赏,然后耍点小流氓。

____________________

所有图片版权归摄影师所有。