编者按:萨塞尔医生在英格兰乡村行医25余年,医治过10万多名患者。他需要处理各种各样的医疗事件,从采石场的事故、田里的意外,到绝望的姑娘想杀死私生子……救死扶伤的同时,他悉心保存着这个贫瘠乡村的集体记忆,体察病患们的人性闪光之处。

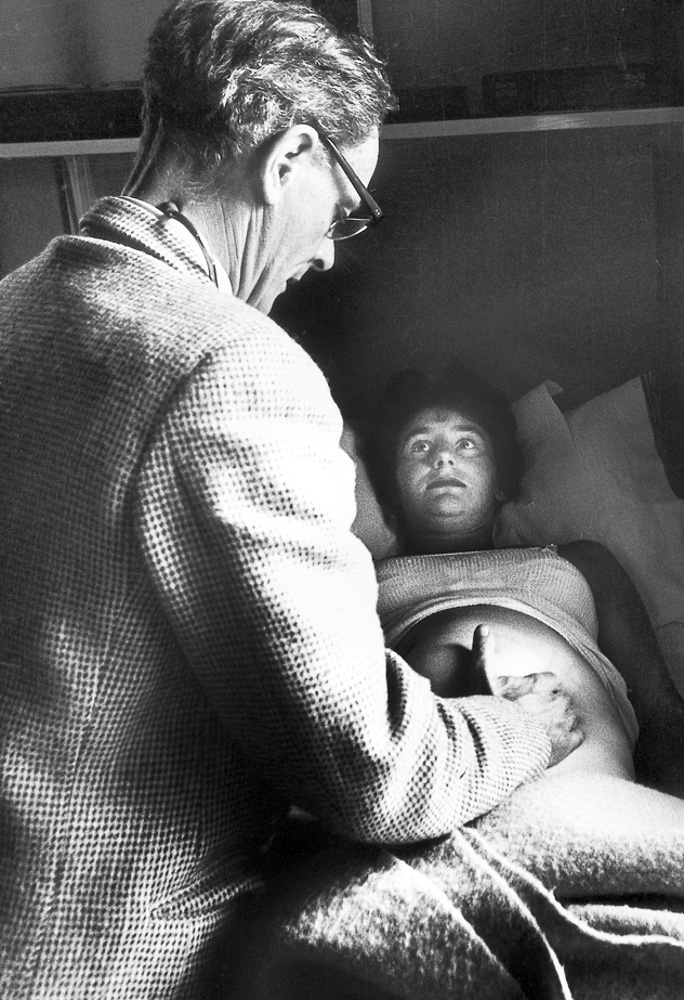

无数次面对、试图理解并希望治愈他人的极度痛苦,萨塞尔医生是什么感觉?对于自己与乡民的医患关系,他又是怎么看待的?作家约翰•伯格与摄影师让•摩尔深入英格兰乡村3个月,记录下这位平凡却又崇高的男人的日常生活和心理轨迹。每一张照片背后,都是一个有关生命的故事。

一个乡村医生的日常思考

文|【英】约翰·伯格 图|【瑞士】让·摩尔

译|黄月

战争期间,萨塞尔在海军部队担任外科医生。“那是我一生中最开心的时光,我在希腊多德卡尼斯做一些大手术,压力很大,但手术基本上都很成功。”在罗兹岛,他还为当地农民教授了一些基本的医学知识。他自认是一位救死扶伤者,已经向自己证明了自己的医术,以及下决心做定夺的能力。他也由此得出结论:那些生活简单、依赖于他的人们,有着他所不具备的种种品质和生存之道。所以,在享有权威的同时,他能感觉到,自己也在服务于他们。

战后,萨塞尔结婚了,在国家卫生体系里选了一个边远乡村,成了当地一位老医生的初级合伙人。虽然在那个地区广受爱戴,可这位老医生见不得血,坚信信念才是医学的核心。这位年轻人因此获得了许多机会,在此地继续着救死扶伤的事业。

他一直劳累过度,还以此为傲。很多时候要出外诊,他常常不得不穿过田野赶路,或是背着他的几个黑箱子沿林间小路疾行,箱子里装着器械和药。到了冬天,他得在深雪里挖出一条路来,除了医用器械之外,还要随身带一只用于解冻管道的喷灯。

他没怎么在诊所里待着,而是把自己想成了一座移动式单人医院——他在厨房的桌子上做阑尾炎和疝气手术,在大篷车里给产妇接生。就算说他是在寻找那些意外,其实也无不可。

他通常没什么耐心,对待紧急情况和危重病患除外。如果有人没什么危险症状却一直抱怨个不停,萨塞尔就会提醒自己,想想希腊农民身上那股子坚忍劲儿,以及那些承受着真正病痛的人们的渴望,然后建议那人加强锻炼,如果可能的话就在早饭前洗个冷水澡。只有在处理危机状况时,他才觉得自己是核心人物—或者换个说法,在这种情况下,病人按照对医生依赖程度的不同被简化了,他自己也被简化了,这种既定的节奏使他没机会也没必要检视自己的种种动机。

几年后,他有了些变化。他三十五岁了,不再是二十多岁时那个没什么打算的冲动青年,为了保持诚实,他必须面对自我,从他人的角度来审视自己。此外,他也目睹了病人的变化,紧急状况一旦出现,便是既成事实了。最后,因为他始终生活在这群人中间,他已因许许多多不同的情况被同一家人叫去了太多次,这也让他开始注意到人们身上的变化:三年前找他治过麻疹的姑娘,已嫁作人妇,并在第一次分娩时又来找他;一个从来不生病的男人,朝着自己的脑袋开了一枪。

有一天,他被叫去看一对靠养老金生活的老人,他们已经在树林镇住了三十年,什么闲言碎语也没有。他们每年都去参加老年人远足活动,通常在每个周六晚上八点钟去酒吧。很久以前,那个妻子在邻近镇子的一幢大宅里做女佣,丈夫在铁路上工作,他说他妻子“下面流血”。

萨塞尔和她简单聊了聊,让她脱掉衣服做个检查,他去厨房等着。她的丈夫焦虑不安,从壁炉架上拿了闹钟在那儿拧发条。在这个年纪,如果妻子进了医院,可能是两个人都要完蛋的先兆。

当他回到客厅,妻子正躺在垫子上,袜子卷了下去,裙子抬了起来。“她”是一个男人。他给她做检查,发现问题出在严重的痔疮上。无论是他自己、那位丈夫还是“她”,没人提起那个不该存在于那里的性器官。性器官被忽视了,或者说,他强迫自己接受它们,仿佛那个男性性器官是因为什么他不知道的原因而长在那里的。

他意识到他的病人在不断变化着。随着他们和医生越来越熟悉,他们会坦白一些事情,超出了他所学的医药知识所能解决的范畴。他开始从另一个角度审视“危机”一词的含义。

他逐渐意识到,康拉德笔下的船长及其幻想与人共处的方式,并不适合作为医生的自己。船长否认任何形式的幻想,只肯在海面上大施拳脚,彼时的大海于他而言,既是他存在的理由,亦是他最强的敌人。萨塞尔所做的,只不过是把船长对大海的态度,用在了对待疾患和危险上面。他开始意识到,自己必须面对幻想,甚至要去探索它。幻想不一定百分之百招致难以料想之事,就像船长也会深思暴风骤雨的可能性,对他来说,他要思考的,是自己在死神魔爪中的反抗。(陈词滥调在此很关键。)他开始意识到,各个层面的幻想都要兼顾:首先是他自己的幻想,否则会扰乱他的观察;除此之外,还有病人们的幻想。

老医生去世后,萨塞尔不得不在诊所里投入更多时间。他也在寻找能跟他一起从业的其他医生,他决定把诊所业务一分为二,另一位医生可以在他自己的片区经营自己的诊所。这样一来,他在每个病人身上花的时间就更多了,虽然还是疲劳过度,但他渐渐开始观察自己,观察这些病人。他开始读书,尤其是弗洛伊德。他在力所能及的范围之内,分析自己的许多性格特质和它们的历史根源。正如弗洛伊德在形容自我分析时所言,这个过程十分痛苦。六个月之后,那些复活的记忆让他失去了性能力。我们现在很难说清楚,是他检视自我的决心——到目前为止,在外在的“难以想象”之事以外,自己到底是什么样的人?——导致了这场危机,还是他先遭遇了危机,进而决意更近距离地逼视自我。无论是出于何种原因的孤立和危机,它们的过程是相似的,早在萨满和伊尼扬在西伯利亚及非洲医学中成为专业急救对象之前,就已经存在了。祖鲁人将那一过程称为“伊尼扬”,他们说,伊尼扬受到折磨,因为灵魂不让他安息,他成了一座“梦之屋”。

萨塞尔摆脱困境之后,仍是一个极端主义者。他把自己明显的、年轻人式的激进形式,转变成更复杂、更成熟的一种:他认为,生死大事意味着病人应被视为一个人格整体,疾病常常是一种身体的表达,而非对天灾的屈服。

这一立场很危险,容易让人迷失在无数难以捉摸的东西里,忘记或忽视掉精准的技艺和信息—正是它们将医学带入了今天这样一个时代,让人们有时间有机会去琢磨那些抽象意味。一个庸医,要么是骗子,要么就是拒绝把自己仅有的那点儿观察与大的医学知识体系联系起来的术士。

萨塞尔享受这种危险感,那些安全的考量如今就仿佛是船长上岸安了家。“这么多年来,除非是在一些诊断确凿而又简单的情况下,否则‘常识’这个词对我来说是个忌讳。和人打交道的时候,常识是我最大的敌人,亦是个魔鬼,它不断诱惑我去相信那些最显而易见、最简单的现成答案。大多数时候,我相信常识都相信错了,上帝知道我在这上面栽了多少跟头,至今还在往这同一个陷阱里掉。”

如今,他每周仔仔细细地阅读三份主要医学期刊,偶尔去某家医院参加一个进修课程。他很注意让自己保持消息灵通、见多识广,但内在的满足感大都来自那些没有前例可供参考的棘手病例,因为他只能依靠病人的个性和经历做出诊断。在此番孤单境况里,他努力与这些个体为伴。

他被公认为一位好医生,他执业的组织、他供职的机构,以及他的诊断医疗技术,不知为何被低估了。他的病人们可能没意识到自己有多么幸运,但在某种意义上来说,这无可避免。只有那些最为自觉的人,才能意识到,他们的基本需求获得满足是一件何等幸运之事。正是在这最基本、最基础的层面上,他被认定为一名出色的医生。他们可以说他直爽坦率、不惧劳苦、易于交谈、毫不冷漠、生性善良、善解人意、善于倾听、乐于助人、一丝不苟。他们也可以说他郁郁寡欢,在做性爱之类的理论课题时令人费解;说他有能耐去做那些惊人的、不同寻常之事。

实际上,作为医生,他对于病人的回应,远远比这些词的意涵更为复杂。要理解这一点,我们必须先考虑所有医患关系的特征和深度。

原始的巫医通常来说也是神职人员、巫士和法官,他是第一个从为部落提供食物的义务中解放出来的专业人员。这一专业赋予他的优待及权力的大小,直接反映了他要服务的需求的重要性。对疾病的认识,起初是、现在仍是他为自我意识付出的代价的一部分。这种对疾病的认识增加了病痛或残疾,然而,作为其结果的自我意识却成了一个社会现象,为治疗和医药出现增加了可能性。

我们无法凭空重现部落成员对于疾病治疗的个人感受,但在今天的文化背景下,我们自己对于医疗的态度是什么样的?我们是如何获取了足够的信任,才敢于把自己交给医生处置的?

我们把身体交给医生,除了医生之外,我们只会主动把这一权利交给爱人——很多人连这一点也做不到。更何况,相比之下,医生只是一个陌生人。

所有(不仅仅是我们的)出于医疗伦理的考量都强调,这些关系——医患之间和爱人之间——所暗含的亲密度必须被严格区分。人们通常的想象是,医生可以见到女性裸露的身体,并且可以随心所欲碰触她们,这可能会极大地诱惑医生和女病人发生关系。这一假设未免太过粗鲁、太过缺乏想象力了。在医生给病人查体的情境下,往往没什么让人兴奋的。

在性正确这个话题上,医疗伦理重点强调的,不是对于医生的限制,而是向病人做出的承诺:放心,你不会被占便宜。这是一则对于肢体接触的正面承诺,不以性为基础。然而,医患之间这种亲密关系又意味着什么?这可以被归结到童年的经验范畴中。我们以一种儿童的状态,表现出对于医生的服从,同时延展我们的家庭观,把医生也包括了进去,将他想象成自己家中的一位荣誉成员。

如果某位病人与自己的父亲或母亲认识已久,那么这位医生对病人而言,很可能成为这位家长的化身。在这种关系中,高度的性内涵就会变得棘手,因为病中的我们往往将医生理想化为一位兄长或姐姐。

面对死亡的情况与之类似。医生是死神的密友。当我们向医生寻求帮助,我们是在请求他治愈疾患、减轻痛苦,但如果他无法治愈我们,我们就请他见证自己的死亡。这一见证的价值在于,他曾见证过那么多人的离去。(除了拜谒祈福和临终祷告,这一点也曾是牧师的真正价值。)他介于我们与无穷的死亡之间,是一个活着的中间人。今天的他属于尚存的我们,曾经的他属于已故的他们。他们借他传递的那份艰难却真切的慰藉,是一份相互支撑、如兄弟般的友爱之情。

根据上述内容就粗暴地推断说病人都想要一位友好的医生,是个巨大的错误。病人的希望和需求——也许会与他的经历相矛盾,也许因心存怀疑而不敢表露,也许连他自己都不甚清楚——总之,深奥而精密。

疾病将许多联系切断了。人自我意识中扭曲错乱的、碎片化的部分被疾病分离出来,因受到刺激而恶化。对医生而言,他必须通过自己与病人之间的关系,以及这份被允许范围内的特殊亲近感,缝合病人支离破碎的自我认知,并不断向他重申其中的社会意涵。

当我提及这份亲若兄弟的友谊关系,或是病人对这份情谊说不清道不明的深切渴盼,我当然不是认为医生可以或应当表现得如同真兄弟一般。我所期望的,是医生能毫不动摇地将病人视为自己想象中的兄弟。这份友爱之情的意义所在,便是认同。

这种个体之间的亲密认同既是身体层面的,也是心理层面的。前者包含了诊断的艺术,好的全科诊断传记凤毛麟角,不是因为多数医生缺乏医学知识,而是因为大多数医生无法综合考虑所有可能的相关因素——除了生理上的问题,还有情感因素、既往病史,以及环境因素。他们希望找到某个明确的症状,而不是搞清楚一个人身上究竟发生过什么,可能导致他出现各种各样的症状。如果是这样的话,电脑问诊很快就比医生游刃有余了。但我们要输入电脑的种种事实,依然必须来自与病人之间建立的亲密个体关系。

在心理层面上,认同意味着支持。我们每次生病,都担心自己得的是什么特殊的病。我们劝自己理性处之,但恐惧的阴影久久不散。恐惧的存在是有道理的。作为一股未被定义的外部力量,疾病对我们的生命本身是一种潜在威胁,我们必然对自己生命的独特性有着极高的警觉。

换言之,疾病是我们自身独特性的一部分。我们害怕疾病的威胁,但又以此拥抱疾病,使之融于自我。这也是当医生告知患者所染病恙的名字时,患者心中悬石才终于落下的原因。对他们而言,一个名字可能无甚意味,甚至连这个名词是什么意思都不清楚,但恰恰因为疾病有了一个名字,它便成为了在他们身体之外的独立存在。现在,他们可以抱怨这种疾病或者与之作战了。辨识一种疾病,即疾病被下了定义、被加以限制,并从人身上切割出去,病人由此变得更强大了。

从始至终,无论是对于医生还是对于患者而言,整个过程都充满着辩证。为了对疾病有一个完整的认识——之所以说“完整”,是因为只有如此才能指向一个明确的治疗方案——医生必须首先将患者视作一个完整的人;但对于患者来说——考虑到他对医生的信任归根结底建立在治疗有效的基础上——医生对他所患疾病的诊断是一种帮助,使疾病与他分离并被切割出去。

至此,我们只是在最简单的层面上讨论了这个问题,假定疾病是降临到患者身上的某种东西。我们忽略了悲伤等情感因素和心理问题在疾病中扮演的角色。在全科医生中展开的一项评估表明,在所有病例中,受情感和心理因素影响的疾病实际比例从5%到30%不等。其中的原因或许是,我们没有什么鉴别致病原因和影响因素的捷径,因为在几乎所有病例里,情绪上的压力都会以某一种形式或其他形式体现出来,亟待应对。

大多数负面情绪被注入了疾病的因素,同时又放大了疾病本身的独特性。所有的消极挫败不仅增强了疾病自身的差异性,而且使其滋养壮大。客观来说,在我们的社会中,沮丧比满意普遍,悲伤比知足常见,这一点不合逻辑。但这不是一个可以客观比较的问题,而是与个体无法在外部世界寻找到确定性有关。确定性的缺失导向虚无,虚无感又成了孤独的要素:除了可怖的过去,他者的存在也往往为我们提供了目标实现的可能性。所有他人的例子均能提供希望,但我们一旦确信自己独特无双,那些希望之源就通通被摧毁了。

一位郁郁寡欢的患者找到医生,把自己的病呈现给他,希望自己身上至少有一部分(疾病)能得到认同。他同时也相信,那一部分正常的自己对别人来说不可理解。对于这世界而言,他是无名小卒;对他自己来说,世界空无一物。显然,医生的任务应是辨识病人才对——除非医生仅仅徒认疾病其表,还自认为遇到了一个难缠的病人。如果对方觉得自己获得了认同,甚至被指出了某种连他自己都未曾意识到的性格特质,藏在忧愁背后的绝望就会被改变,或许就有了重获快乐的可能。

我很清楚,我在此仅仅用“认同”一词,代替了心理治疗所包含的复杂技术,但从本质上来说,这些技术的长远目标恰恰正是认同感的建立。一位医生怎么才能让病人感觉到自己被认同了呢?

一声直接的问候收效甚微。病人的名字已失去意义,成为了一堵墙,自身遭遇被深藏其后。疾病无法被命名,忧愁亦然。“绝望”一词对绝望者而言意味着什么?不过是病人心声的一道回响罢了。

认同必须是隐晦的。闷闷不乐的患者希望自己被认真对待,虽然他只是一个有着某种症状的无名小卒。这一微不足道的身份,矛盾而又残酷地确认了他的独特性。我们有必要打破这一循环,如果医生能将他自己与病人加以对比,即可实现。这便要求医生能够切实地发挥想象,有一个精准的自我认知。尽管病人的部分自我已受到摧残,但他必须被赋予获得认同的机会,在医生那里找回他的一部分自己,但这样一来,医生似乎就成了一个普通人。这种认同也许极少来自于仅仅一次会面,往往是一个整体气氛的产物,而非来自哪个特殊的词句。

随着病人自信心不断增强,认同的过程也更加微妙起来。在后期治疗当中,正是医生对病人所言之物的接纳,以及医生对于自己生命的不同部分如何共处所表现出的认可程度,才能说服病人相信,他与医生及其他人之间是有可比性的,因为无论他说了什么——关于他自己、关于他的恐惧与幻想——听起来似乎就像医生对他的倾诉那样熟悉。他不再是个例外,他也可以被认同——这正是治疗的先决条件。

现在我们可以回到最初的问题上来了。萨塞尔为何被公认为一个好医生?因为他的治疗?这应该就是答案了。但我心存怀疑。你得是个令人咂舌的坏医生,犯下许多错误,最终结果才会对你不利。在门外汉的眼里,结果往往是偏向医生的。不,萨塞尔被公认为是个好医生,是因为他满足了病患对情感的期待。这一期待虽然深切,却并无什么明文规定。他认同他们,有时候他也会失手——往往是因他错过了某个关键的机会,而病人压抑的怨恨再难以攻破——但是,他始终意志坚定,努力想要去认同病人。

“门一开,”他说,“我有时候觉得自己身处死亡之谷。一旦工作起来,便好多了。我尽量克服羞怯,因为第一次接触对病人来说极其重要。如果他感到自己被搪塞了,或是觉得自己不受欢迎,那么我得花很长时间才能重获他的信心,也许永远都做不到了。我尽量完全敞开自己,迎接每一位病人。在我的位置上,任何不自信的表现都是错误,都是一种渎职。”

所以,就算他正与某位病人讲话或是倾听对方诉说,他也会同时以手碰触对方,以免病人觉得被忽视;反之,即便是在他为病人做身体检查的时候,他往往也同时与病人交谈。

—— 完 ——

题图为萨塞尔医生与他的乡村病患。本文图片均为出版机构提供,由让·摩尔拍摄。

约翰·伯格(John Berger,1926-2017),英国艺术评论家、小说家、画家和诗人。出生于英国伦敦。曾在英国军队服役,退役后入切尔西艺术学院和伦敦中央艺术学院学习。20世纪40年代后期,以画家身份开始创作生涯,于伦敦多个画廊举办展览。1948年至1955年,他以教授绘画为业,并为《新政治家》杂志撰稿。1972 年,他的电视系列片《观看之道》在BBC播出,并出版配套的图文书,成为艺术批评的经典之作。小说《G》为他赢得了布克奖及詹姆斯·泰特·布莱克纪念奖。2008 年,伯格凭借 小说《A致X:给狱中情人的温柔书简》再次获得布克奖提名。

让·摩尔(Jean Mohr,1925-),瑞士纪实摄影师,出生于瑞士日内瓦。1949年以来,长期为包括联合国、国际红十字会、世界卫生组织和国际劳工组织等国际机构工作。作为约翰·伯格的挚友,让·摩尔与伯格先后合作出版过 6 本书,包括《幸运者:一位乡村医生的故事》 ( 1967 )、《第七人》( 1975 )、《另一种讲述的方式:一个可能的摄影理论》(1981)等。