文|南柯档案馆

《完美关系》开播后,两位主演黄轩和佟丽娅的演技均遭到质疑,一时之间演员被推上风口浪尖,只是随着剧集陆续更新,舆论风向发生了改变,背着公关职场剧的设定却成了毫无逻辑的故事会,剧情、人物、情节设置均遭到吐槽。

细想起来,这与黄轩两年前的《创业时代》很相似:先是主演Angelababy被质疑演技,随后发现是演员、剧情的全线崩盘。《创业时代》豆瓣评分3.7,《完美关系》3.9分。

同时在播的《安家》也同样遭到了质疑,原本的中介职场剧慢慢变成了家长里短的伦理剧,原生家庭,婆媳关系等,屡次因为社会话题上热搜,而观众想看的“中介戏份”少之又少。对比原版只有10集的日剧《卖房子的人》,53集的《安家》让观众越来越没有了耐心。

无论是《完美关系》还是《安家》显然都没有满足大部分观众的观剧需求,反而挑起众怒,最后演变成一场给编剧寄刀片的舆论闹剧。“为什么国产剧不能好好写职场”的问题又成为热议话题。但细品,这样的问题又哪里只存在在行业剧。

在演员演技、剧情节奏这些遮羞布后面,其实是国产剧的逻辑缺失问题。

- 1.人设逻辑-

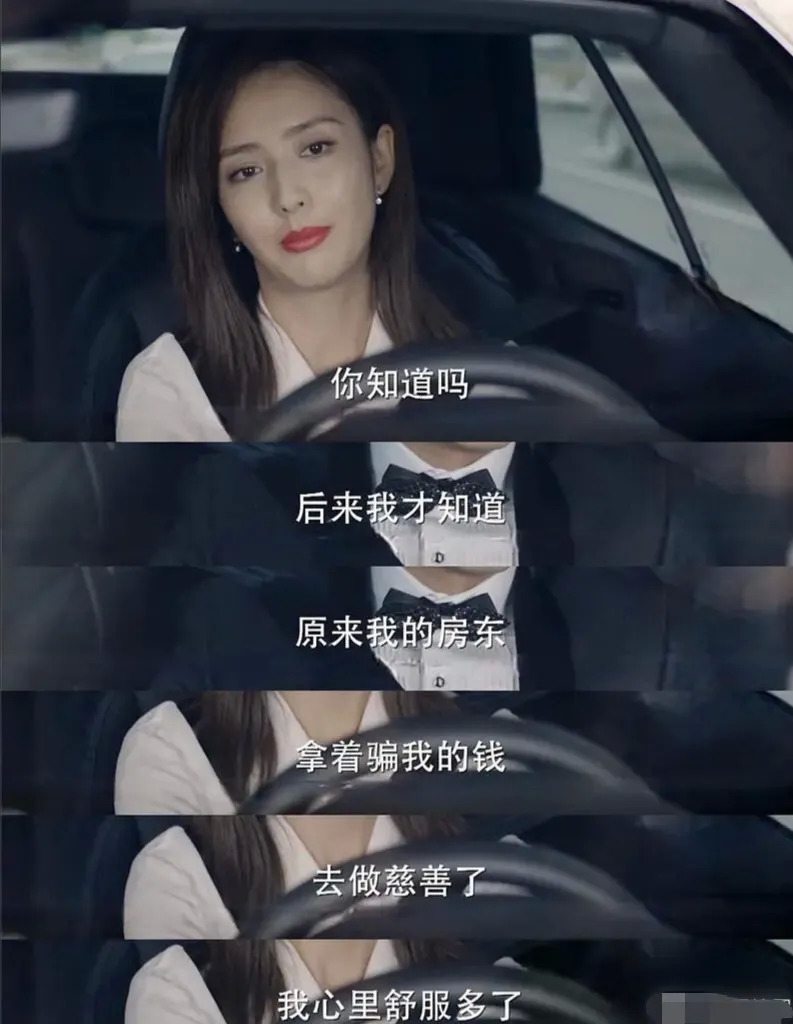

《完美关系》中佟丽娅饰演的江达琳是一个二十多岁毫无工作经验的留学生,回国之后被老妈直接安排当了公关公司总裁。她谈及在国外被房东骗了大半年的水电费时,说当知道房东拿着骗她的钱去做慈善,就觉得心理舒服多了。这段对话已经对女主的人设做了基本定调——单纯、善良、同情心泛滥。而她之后在工作上的表现也是牵强,让观众发出“为什么国产剧总有圣母”这样的感叹。

江达琳的圣母特质带到工作中,就彻底激起了观众的愤怒:作为为甲方打公关战的乙方,江达琳屡次对甲方提出质疑,甚至把商业机密泄露给在竞品公司工作的男朋友。即便在给同事惹了大麻烦之后,还能理直气壮的说“难道我们就不应该帮她吗?”江达琳“职场人”的人设难以服众。

国产剧中这样的角色不在少数,之所以引起观众的反感,是因为角色本身虚浮,任何行为都缺乏作为一个自然人的正常逻辑,没有支撑点。而这样的角色放到更讲究专业性的行业剧中,问题自然就会被放大。《精英律师》中的戴曦亦如此。

佟丽娅的瞪眼式演技以及虚浮的剧情,让角色魅力大减,江哲毫无缘由和缺乏职业性的表现也让观众大失所望,陈数饰演的斯黛拉,虽然最初的职场女强人形象让她成为超越女主的人气角色,但后面斯黛拉在婚姻、恋爱中的表现着实让观众有些摸不着头脑,人设再次崩塌。

再来说说江达琳和卫哲这对搭档。职场傻白甜+行业精英,这样的搭配已经屡见不鲜。《精英律师》中的罗槟和戴曦,《我的前半生》中的贺涵和罗子君,《安家》中虽然孙俪饰演的房似锦是一位干练的店长,但也少不了徐文昌的支持。

这也一定程度上展示了国产剧在人物设定上的狭隘。尤其是在女性角色的塑造上,即便是前两年比较火的大女主戏,也没能真正实现女性角色的独立,角色魅力远不如预期。

另外,《安家》和《完美关系》出现了一些相似的角色,比如邦尼的妈妈和房似锦的妈妈,涉及到这两年的热点话题原生家庭。这几乎成了现代剧的标配,上演的也无非是“马上转10万,你弟弟要买房”的戏码。

这部分确实能引发大众共情,但当樊胜美3.0、4.0甚至10.0这样的戏码不断重复的时候,除了挑起观众的愤怒,还能解决什么?不过为了省事和热度,一次次陷入如法炮制的死循环罢了。

如今的很多国产剧总给观众一种感觉——写不出一个好角色,也写不好一个角色。很多人物特性深一脚浅一脚,而且往往走着走着就跑偏了,合理性完全不存在。

如果编剧始终限制在一个老套的怪圈中,忽略了角色的合理性,那就不怪播出后的舆论攻势了。《安家》的编剧六六曾对观众的质疑提出困惑:难道角色都要讨好观众吗?其实错了,不是讨好观众,而是让观众能够接受。

- 2.剧情逻辑 -

《完美关系》是一部以处理公关事件为主线的职场剧,然而对每个事件的处理总是模棱两可。

以上市公司领导性骚扰员工案件来说吧,江达琳的老同学因被公司创始人性骚扰,来找她寻求帮助。而这个姑娘的最初目的只是希望得到巨额赔偿,因为家中父亲病重急需用钱。姑且不论中间的处理过程,单结果就令人迷惑:原公司公开道歉,给了巨额赔偿金,结果受害者后称怕更多的女性受害,将钱全部捐给了妇女发展基金会。前后行为明明自相矛盾,结局强行大和谐。

破绽百出,剧情虎头蛇尾。斯黛拉和魏英俊的离婚案也同样如此。魏英俊婚内出轨,斯黛拉收集证据坚决要求魏英俊净身出户,魏英俊也是死皮赖脸的缠着斯黛拉。结果叶东烈暴揍了魏英俊一顿后,斯黛拉因为不想被魏英俊纠缠消耗时间同意让步,魏英俊害怕威胁选择撤诉。

国产剧总是存在这样的问题——讲不好一个故事。剧情充满了戏剧性和巧合感,且存在诸多漏洞,因此总有观众说“编剧是把观众当傻子吗”的感叹。

另外在很多现实问题的处理上,表现出典型的中国式进程,强行“社会主义大和谐”。比如在原生家庭这个问题上,苏明玉最终理解了父亲对自己的爱护、栗娜与酗酒且有暴力倾向的父亲和解……这明明就是掀起了涟漪,却没有扎到社会问题的根部,刻意和解,仿佛是一场生硬的摆拍。《安家》在假离婚、养老、房产分配这些社会痛点上也有这样问题:处处巧合,观众刚刚涌上来的情绪只能被迫推回去,无处发泄。

一个故事讲不好也就罢了,最怕的是想讲太多故事。或为了延长剧集,或为了增加戏剧性,一部剧里往往会出现多个故事线,一旦写不好就出现故事东一锤子西一棒子的局面,经常性的脱离主轴,叙事结构一下子就崩了。动辄50、60集的电视剧,真正有用的不到一半。

《完美关系》到现在,除了主线的公关事件处理外,还有男女主的感情线、江达琳的感情线、舒情的感情线……在一部以公关为主的职场剧中,出现了大量无关痛痒的支线,一点点消磨掉了观众的耐心。

而且为了制造戏剧效果,人物关系全部使用巧合,剧情推动只能靠一个又一个极端的角色拼凑出戏剧冲突。比如《精英律师》,每一个案子都离不开男女主的社会关系网,剧情充满了各种巧合,根本经不起一点逻辑推理。

《完美关系》中卫哲和江达琳的感情线也让观众大跌眼镜。按照剧情的走向,二人是在接触中逐渐产生了感情,只是播放过半,出现了一个卫哲前女友这个角色,硬生生给卫哲安插了一个接触焦虑症的设定,而江达琳是唯一能够跟他亲密接触的人。这样幼稚的小说剧情放到一部职场剧中实在荒唐,很难说服观众。

剧情逻辑缺失,这是目前70%国产剧的症结。有些剧情给人一种看傻子的感觉。

而十几年前,国产剧明明是能好好讲故事的。从底层生活中挖掘隐藏痛点,继而把尖锐的议题通过荧幕展示出来引起社会讨论,探讨社会问题根源。比如2009年的《蜗居》囊括了房奴、小三、腐败等关键社会问题,一度成为研究社会弊病的一个范本。只是如今不知是编剧懒了还是观众精明了,不管是人设还是剧情都呈现出明显的套路化,且与实际生活严重脱节。观众很难再在国产剧中找到生活共鸣。

- 3 谁来背锅?-

一部剧成功与否绝对不是演员、导演、编剧一方的责任,只是这些明面上的逻辑问题,观众自然会把它归因到主笔人编剧身上。

2018年的顶流剧《镇魂》,虽然成就了朱一龙和白宇两位实力演员,但是剧情的硬伤也劝退了不少观众,“镇魂编剧”到现在仍是很多粉丝的意难平。正在播的《在北京等你》(李易峰和江疏影主演)也有粉丝评论:“就算是李易峰也不能让我坚持看下去,编剧没交智商税吧”。可见即便是高流量明星,也挽救不了没有逻辑的剧情。

观众的口味一直在变,而“编剧”似乎还停滞不前。1月份,一部高口碑台剧《想见你》杀出重围,更多的人看到了台剧的复兴,曾经还是偶像剧为主的台剧已经实现了主题的升华,而我们的国产剧还在矢志不渝的研究市场,关注舆论导向,什么能火演什么,剧情陷入老套的怪圈:大女主身后必有男性扶持、干练女性精英必在婚姻感情上受挫、原生家庭必有樊胜美妈妈N.10……只抓故事,不抓逻辑,电视剧平均口碑越来越低。

一位编剧朋友曾对我说:“有时候我们也没办法,他们就是想要这样的剧情,可以省去很多麻烦”。没错,省去很多的麻烦。有时候制作方总是拿“不过审”等原因为自己开脱,因为怕触碰各种禁忌,考虑到市场等多种元素,最终选择最为保险的制作方式,把自己放在一个安全的舒适圈内,也不敢轻易尝试任何可能越界的东西。是什么时候起国产剧没了创新和探索的勇气?

剧集的失利究竟该由谁负责,这是个复杂的问题,只是不要妄想以演员来遮掩其在制作上的纰漏,以政策限制遮掩自己的“懒惰”,根本逻辑问题解决不了,必然被市场淘汰。

观众喜欢的未必是强逻辑的,但没有逻辑的必入不了观众的眼。

评论