编者按

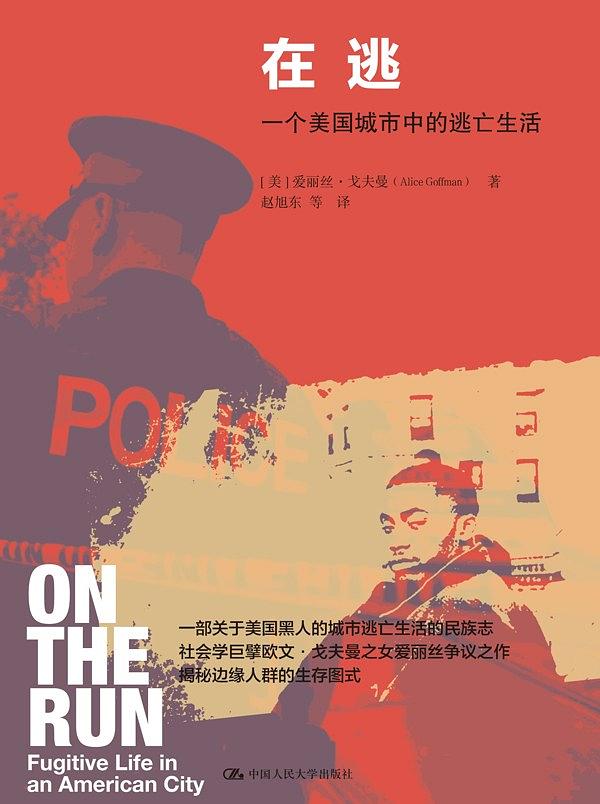

“我无法呼吸”,乔治·弗洛伊德的呼喊已响彻美国各地和全球社交媒体。我们无法预知这一事件的未来走向,却可以探究背后的美国社会现实。在此次事件背后,在被拍摄的残酷场景之外,还有多少类似的事件?美国警察与黑人社区之间有着怎样的紧张关系?《在逃:一个美国城市中的逃亡生活》一书提供了许多答案。

该书作者是爱丽丝·戈夫曼,她是美国著名社会学家欧文·戈夫曼的女儿,目前是威斯康星大学社会学系助理教授。她深入美国费城的一个黑人社区6年,调研了217个家庭,最终形成了这本田野调查作品。

2003年,就读宾州大学的戈夫曼与《在逃》中写到的几个费城男孩相识,这些人参与过帮派犯罪活动、蹲过监狱、有案底在身,甚至处于假释或被通缉的状态。戈夫曼帮他们逃难、伪造证件,自己也数次被押到警局问话,甚至被警察踩在脚下。

此书出版于2014年,当时有个别学者认为该书存在资料真实性和书写的公正性问题。不过,当一位学者或记者面对复杂而难于站队的人生或社会现实时,客观中立可能已不那么重要,而审慎的介入和书写,会令所有同行和读者动容。

书的中文译者是中国人民大学人类学研究所所长赵旭东。他在译后记中说,“爱丽丝一点点地刀劈斧凿一般地形塑着这个残缺不全、伤痕累累的美国黑人社区,它是一尊雕像,一尊怒吼的雕像……法庭、监狱和警察是这些年轻人无法去直面的生活的重压,他们只能在无尽的逃亡之中活着或者死去。”

值得留意的是,戈夫曼并没有把问题的症结简单的指向种族歧视。在她看来,是前所未有的高入狱率以及密集的警力和监视,把贫困的黑人街区转化成了疑犯和逃亡的社区。一种恐惧和猜疑的氛围弥漫在日常生活之中,在拘禁的威胁之下,人们卷入了猜忌、不信任以及保守秘密、寻求逃脱和没有任何预期可言的偏执性活动中。

以下内容摘自该书,有编辑调整。

第六街区:干净的人、肮脏的人与游侠

当我2002年年初来到第六街区的时候,其中的居民93%是黑人。男人和男孩子们站在人潮穿梭的十字路口,拿着禁售的CD和DVD盘、偷来的物品,还向司机和路人兜售食品。主商业街包括一处防弹的中餐外卖店,卖的是炸鸡翅、烟草、避孕套、婴儿食品以及用于吸食霹雳可卡因的薄玻璃纸。这条街还包括一个网上支票兑现处、一家发廊、一家发薪日贷款店、一家皇冠炸鸡饭店以及一家当铺。

第六街区并不是费城大型黑人区里最穷或者最危险的街区,这里离那儿还是很远的。在对警员的访谈中,我发现,第六街区几乎不是他们巡逻的首选,他们也不认为这个街区特别危险或者充斥着犯罪。住在邻近街区的居民说,第六街区是安静而平和的——是一个他们若有足够的钱就会乐于搬去那里的街区。

尽管如此,第六街区并没有逃离近30年惩治毒品与犯罪的政策的笼罩。到2002年时,在这个区域范围内,政府对18岁以下的人员实行了警戒宵禁,在主要的街道放置了警察摄像机。在我待在这个街区的最初的18个月里,至少每天一次,我看到警察拦阻行人或车里的人,搜查他们,为了安全而盘问他们的名字,询问他们问题,或者实施抓捕。同样在那18个月里,我看到警察砸开门、搜查房屋、询问、拘捕,或者是共52次冲进房子抓人。有9次警察的直升机在头顶盘旋并将探照灯照到当地的大街上。我注意到由于警方要搜查证据而造成街区封闭以及交通改道——或者用警方的话说就是保护犯罪现场——有17次。在我最初待在那里的18个月里几乎每天的观察中,我看到了警察的猛拳出击、阻拦、用力去踢、踩踏,或者是用他们的警棍敲击年轻人。

在第六街区这个社区中,毒品与枪械暴力的问题是真实存在的,并且来到这个街区的警察尝试着用他们已经被赋予的一些权力去解决这些问题,这些权力即威慑与抓捕的权力。他们的努力似乎并没有使像麦克和卓克这样的年轻人打消售卖毒品或者卷入暴力冲突的念头;这些努力是否有助于降低整体性的犯罪率便超出本研究的范围了。

由于体面的、挣钱多的工作处于长期性的供给短缺状态,黑人社区中的人长期以来被划分两种:能够获得体面工作的人,以及那些靠做危险的、污秽的工作来挣钱的人。借用在黑人社区经常使用的术语,社会学家艾利佳·安德森将这种区分用“体面的”(decent)与“街上的”(street)分别来称谓。

对于生活在第六街区之中的任何一个人而言,一个核心的社会事实就是他或她的法律地位。更为特殊的就是,一个人未来是否可能会吸引警察的注意:他能否通过警察的盘查,或者能否在法庭听证之后回家,或者能否在一次查验会面(aprobation meeting)期间通过“尿检”。那些没有悬而未决的法律牵连的人,或者能够顺利通过一次警察盘查、一次法庭听证、一次查验会面的人,便是众所周知的干净的人了。而那些会遭到警察盘查,被核对名字,或者是被搜身的可能被拘捕的人,就是众所周知的肮脏的人。

这些称号都是随即出现的,在紧急遭遇到警察或者刚从警局出来时才显现出来。当朋友以及邻居听到一个年轻人遭到盘查之时,他们的第一个问题经常是:“他是肮脏的吗?”这个问题就意味着:他有无一份公开的证明?有无任何因暴力行为而进过警局的有待查验的判决?他有携带任何毒品吗?简言之:若是他遇到了警察,他今晚是能回家睡在自己的床上,还是会遭到扣押?

被刑事法律体系抓住的人,大部分是存在一种性别上的区分的,如在许多对夫妻中,女性是干净的,男性则是肮脏的。并且,女性可能是免于法律的纠缠的——她可能有正式的能赚钱的工作或者获得了政府的资助,相反,男性却在街上去挣零星的钱,去做那些有可能会被抓捕的事情。还有一种年龄区分——陷入法律纠缠的困境之中的多数是年轻人而不是老年人。除此之外,还存在一种阶级的区分,很典型的是大多数没有学校毕业证书、没工作的年轻人在跟警察捉迷藏,他们有未完成的缓刑判决以及参审的法庭案件。

警察特别有兴趣的那些人被称为“热门人物”(hot)。地点也可能是热门的,就像在某个街区最近有很多警察行动,因为有一个被枪打死的年轻人的葬礼正在举行——警察有可能去那里寻找与此案有关的人物或者其他公开的证据。在这些情形中,人们可能会认为不该进入这一区域,或者与这个个体有联系,直到它或他的事情冷却下来。

如果一个人持续地与一个受到通缉的年轻人有联系,在这个人藏匿和逃跑时对他施以援手,或者在警察锁定这个人时支持他,这个人就被称为“游侠”(riders)——一个体现勇敢和承诺的词汇。而如果在逮捕令来的时候暴露了另一个男子,或者在那个人被送进监狱时无力去支持他的伙伴或者家庭成员,这样的人就会被说成“缺少游侠范儿”(not riding right)。而更进一步,那些掌握了法律上所谓危险人物的住所或者行动而向警察通风报信的人,便是为人所熟知的“告密者”(snitches)或者“耗子”(rats)。在警察高度监督的黑人街区,像干净的人、肮脏的人、热门人物、告密者以及游侠这样的名称成为那里的年轻男女的基本社会范畴。

总体而言,与历史上高入狱率以及密集的警力和监视相伴而生的,是把贫困的黑人街区转化成了疑犯和逃亡的社区。一种恐惧和猜疑的氛围弥漫在日常生活之中,许多居民害怕警方会抓捕并带走他们。在拘禁的威胁之下,一种新的社会构造得以涌现:一个人搅进了猜忌、不信任以及保守秘密、寻求逃脱和没有任何预期可言的偏执性的活动中去。

扮演游侠的女性

为了围捕足够多的年轻人以凑够他们的非正式逮捕指标,讨好他们的上级,警察们在为贫困的黑人社区服务的医院外面等待,检查进入医院的人的身份证明。他们让这些年轻人坐在医院大门的台阶上,搜查他们口袋里是否有毒品。但同时,警察也使用一种相对不那么直接的策略来完成他们的任务量:他们转向了能提供这些年轻人的行踪和活动消息的年轻人的女友、母亲以及其他亲属。

依赖密友告密,谈不上是一些流氓警察所做的卑劣之事,但也不是一些专业的警官的权限。根据2007年我们对于第六街区的入户调查,146名女性中的139人报告说,在过去的3年里,她们的伴侣、邻居,或者亲近的男性亲属,是警察想要抓住的对象——令其服缓刑或者假释、经历审判、生活在一个中转拘留所,或是被监禁。在我们访谈的女性中,67%的人说警察曾经迫使她们提供关于某个人的消息。

在2002年到2010年之间,我共有71次目睹了一个女人发现伴侣或家人变成警察想找到的人的场景。有时候,这种发现来自警察凌晨3点钟来敲门。但在警察来敲门之前,法庭会寄来一封信解释说,一个女人的未婚夫要么拖欠了太多的诉讼费,要么没有出庭,而且他的逮捕令已经发出。或者一个女人会给她儿子的保释官打电话,了解到她的儿子确实再次错过了尿检,或者没有及时按宵禁时间返回中转拘留所,并且可能会收到一份逮捕令——这要等待法官的决定。在其他时候,女人会发现,他们生命中的男人是被通缉的,因为警方曾试图在另一个地方逮捕他,但未能实现。

在71次中有58次我看到在女人收到了这个消息后,她们承诺保护亲人免于被捕。在当地语言中,这被称为游侠。广义地说,游侠是为了保护或者为自己或某个亲爱之人报仇以对抗人身或财产上受到的侵害。在这种情况下,游侠意味着保护心爱的人不受警察伤害,如果一个人未能实现使心爱的人自由的第一个目标,就会支持他通过审判和监禁。

这可能会让人大吃一惊:我遇到的大多数女人,当她们得知配偶或其他家庭成员被警察通缉时,起初会对当局而不是对那个人表示愤怒,并承诺在他被追捕时支持他、保护他。在某种程度上,我认为这些女人明白,在第六街区里,你若是黑人年轻人,那获得逮捕令是多么容易;她们也明白,一个人不仅会因为严重罪行,而且会因为技术上违反缓刑或假释的规定,或者没有支付高额罚金和诉讼费,或者在一个月内多次未出庭,而收到逮捕令。女人愤怒的第二个相关原因是,警察在社区中失去了相当大的合法性:他们被发现在社区各处搜查、询问、殴打以及围捕年轻男子。像雷吉纳女士经常说的那样,警察是“占领军”。第三个原因是更基本的:无论女人对警察或男人的行为有何看法,她都爱那个男人,不想与那个男人分手,或看到那个男人受到所谓的牢狱之苦。

我经历的一次审讯

去观察女性审讯对我来说是困难的,因为她们在警察局的关着门的房间里被审讯。并且她们一旦回到家,就不再愿意叙述她们的这种经历了。因为这些原因,我只好以我自己的审讯为例。

我把麦克和卓克放在第六街区之后,前往机场去接一个朋友。两辆无标志的警车出现在我的车后,在第一辆车车顶上的便携式警笛紧接着响了一声后,我便把车停到了路边。一个警察走到了我的窗前,手电筒的光打到了我的脸上,他命令我从汽车里走出来,并给他看我的驾照,然后其中一个警察让我跟他们走一趟。

我把汽车停在第二街区后,上了他们的绿色林肯车的后座。白人警察和我一起坐在了后座,如果没有穿防弹背心,带着皮套、枪、警棍,或者别在腰带上的其他东西,他就和我一样瘦。他噗的一声吹破了泡泡糖,那味道闻起来像麦克和卓克用来清洁他们枪支的那种东西。在去他们管辖区的路上,开着车的白人警察和我说,如果我是在找某个黑人侦探,那我就不用去第六街区了,可以直接去第八街区。过道旁的黑人警察一笑,并摇着头说,他宁愿去抓屎,也不希望得到我的任何东西。

在管辖区,另一个白人警察拍了我一下,并摸了我的臀部和大腿。这含有一定的蔑视和厌恶的意思,白人男人有时候会这样对他们认为已经和黑人男子——特别是被捕的黑人男子发生了性关系的白人女性。

他们带我上楼梯到了二楼的侦查部。在我坐在一个小房间里一段时间后,两个白人警察走了进来。他们穿着有着深绿色大口袋的裤子和黑色的军靴,大型手枪被绑在他们的腿上。他们把枪取下,并放在面向我的桌子上。一个警察迅速翻阅文件夹,并把麦克、卓克以及雷吉的照片放到了我的面前。照片大部分拍摄于第六街区,还有一些在我公寓前面。除此之外,还有一些面部照片。在他向我展示的40张左右的照片中,我知道10个人的名字,能认出另外10个人。他们询问了我接近一个半小时。在过了许多小时之后,我还记得的内容如下:

“麦克是供货商吗?你认为他会在他被抓的时候保护你吗?他不会的。在你看来,在麦克和斯蒂夫之间,谁的货最好?我们知道上周当所有人蹲下时你在附近。我们看到你在第二街区,而且我们知道你熟悉第四街区。你在第四街区做什么?我很讨厌看到一个年轻漂亮的女孩多次在附近经过。你的父母知道你每天晚上和不同的黑人做爱吗?”

唱红脸的警察这样说:“我们所做的都是为了保护你!我们正在努力帮助你。我们不会告诉他任何你给我们的信息。这些信息仅限于我们这几个人知道,我们之间不会有任何的书面记录。你进来的时候签署过任何的东西吗?放心,没人知道你来过。”

唱白脸的警察说:“如果你不与我们合作,那么当他用枪指着你的头的时候,你找得了谁?你不能向我们求救,你知道他杀你就像捏死蚂蚁一样,你他妈的最好希望和你做过爱的男孩都不在你刚才看过的照片之中,因为照片里的所有男孩——看到他们了吗——到周一早上,他们都将在监狱里。当他坐在这把椅子上的时候,他会第一个说出你的名字。你是个共犯,你犯了妨碍司法公正、窝藏逃犯、隐瞒毒品枪支等罪。你认为我们首先把你抓起来是谁告的密?当你从车站打电话给他,要他保释你的时候,你爸爸会说什么?我打赌,他会喜欢听到你现在所做的事。你那张嘴吻过他吗?”

要完全了解这些说服技巧对女性的影响,我们必须理解警察所采取的暴力行为发生的广义情境。

那个夏天不时被很多重大的警察行动打断。在7月的一个炎热的下午,爱莎和我站在一条主要商业街的一个拥挤的角落,看到4个警察追捕到了她姐姐的男朋友并勒死了他。他手无寸铁,且并未还击。但是报纸在报道他的死讯时说,他是由于心脏衰竭而死。8月里,我们探视了爱莎的前男友,他不久将被送进县监狱。深深的伤口覆盖着他的脸颊,他的眼睛已经肿得睁不开了。他是在被追捕时遭到殴打的,接下来感染的伤口在隔离期未得到治疗,右眼近乎失明了。

在采访中,侦查局的人员向我解释说,这种暴力代表官方(恐怕是不公开的)政策,而不是一些警察做过头了。我采访了一个费城的警察,问他如何理解正当的武力。他告诉我,他们有上级的命令,命令上说,任何胆敢冒犯警察的人“最好都被送到医院里去”。

总之,警方会用一些暴力让女性罪犯说话,但更多是在追捕男性的时候使用暴力。女性在看见和听到这些暴力时,在她们的头脑中固化了对警察所能够坚定去做的事情的认识。这一认识可能刺激她们按照警察所要求的那样去跟他们展开合作。

一个在逃的社区

20世纪90年代,美国的犯罪与暴力开始呈现一种长期下降的趋势,但是强硬的刑罚政策依然如故。在第二届布什政府时期,警察和民间领袖近乎没有任何疑义地对强硬的犯罪政策表示赞许,相伴而生的则是联邦和州警察机构、专门的联合会及机构的激增。而且,全美的城市警察署都采取了著名的零容忍警务的做法,随后“计算机统计比照系统”(CompStat)开始跟踪各种案件的进展。

到2000年,美国监狱中的人数比20世纪早期增长了五倍之多。进入监狱的压倒性多数是穷人,而另一个不成比例的多数是黑人。现在,30%没有受过大学教育的黑人在他们35岁左右就进到监狱里去了。每4个出生于1990年的14岁黑人孩子中,就有1个的父亲在监狱。

社会学家大卫·加兰德(David Garland)曾经将此现象称为大众收监(mass imprisonment),即入狱的水平明显地高于历史上的和可比较的尺度,并且集中在了人口的特定群体之上,这样便是“不见犯罪者个人锒铛入狱,而变成整个人群的系统性入狱”。

在大众的想象中,在逃是美国联邦调查局“最想通缉”名单上的那些非同寻常的罪犯的状态。逃犯便是动作电影或传说中出现的人物。然而在今天,美国严厉打击犯罪的政策使得贫穷的和被隔离的黑人社区成为警力高度集中的地方,许多年轻人在使用假名,小心地提防着他人,并担心他们最亲近的人可能会把他们送到警察手中。

他们大多数人没有工作,虽然花费了部分时间尽力寻找工作,却仍然无法获得最廉价的兼职工作。一些人被断断续续地卷入有风险但获利快的毒品贸易中,倒卖少量甚至有时是大量的大麻、可卡因或摇头丸。他们偶尔会挨饿,睡在遭废弃的小汽车或者邻居未建好的地下室中。

在第六街区附近,年轻人弱势的法律地位使得基本的工作、朋友和家庭制度都转变成了诱捕之网。医院成了危险地带,工作场所也是一样。他们母亲的家变成最新的已知的地址——警察首先会搜寻的地方。由于警察会通过他们熟知的地址、账单和通话记录来跟踪他们,然后把他们包围在医院、工作地点或家庭聚会之处,他们学会了采用一种秘密和规避的生活方式,并把与他们最亲近的人看作潜在的告密者。只要一个人可能被监禁,那么逃出监狱,正常参与家庭生活、工作和交友就变成了矛盾的目标——任何一项都减少了他实现另一项的可能性。

监狱的威胁以及警察的大量出现,还有法院的存在,都通过多种微妙的方式渗透到整个社会的组织中,改变了现存的爱与承诺,并创造出一种新的道德框架,借此而刻画出居民的认同和相互关系。人们通过拒绝告诉警察他们朋友的去处,或者给一个在法律上受到通缉的侄子提供几晚沙发床来表达忠诚。那些标志着一个人通过了刑事司法体系的事件——他第一次坐牢,第一次交保释金,第一次被判刑——变成了实际上的仪式过程以及集体性事件。监狱也能为那些勇敢而忠诚的人创造机遇:通过保护别人不遭到逮捕,人们为他们自己做出了可敬与正派的辩解,并表明了他们对于他人的承诺的力量。

从第六街区居民们的角度来看,他们对警察的不信任和愤怒是可以理解的。警察(加上法庭、拘留所以及监狱)不但没有解决犯罪和暴力的突出问题,反而在他们已经面临的问题之上又增添了新的问题。

虽然这种愤怒可以理解,但这并不意味着人们应该视警察为恶人,或认为警察的行为都是出于种族歧视或其他恶意的目的。警察也处在两难困境之中:在政府机构中,解决贫民区中肢体健全的无业游民的问题这一职责,完全落在了他们的肩膀上,而他们唯一的手段就是威吓和逮捕。有很多执法人员认为,贫困、失业以及随之产生的贩毒与暴力问题属于社会问题,是不能通过逮捕来解决的,但他们只有手铐和监禁,而不具备解决社会问题的手段。

……

现在就下结论说,美国的种族关系的历史是一种无情的支配史,或许是不正确的。相反,这里有一些收获与扭转,并且,美国黑人的公民权利在近几十年来扩大了许多。当前的刑事和拘留水平与之前的种族压迫的一个重要的区别就是,对贫穷的黑人及其社区的治安重压以及高发的拘禁在很大程度上受到了严格的限制,对于许多贫困的白人以及拉美裔人也是一样。受过教育的黑人以及他们的家庭不会被卷入过密的刑事监督中:他们可能偶尔会遭受警察的困扰和虐待,但是他们不会二十几岁的时候就待在监狱中、处于缓刑期或者身负拘捕令。

——完——

感谢中国人民大学出版社为正午提供本书版权。

《在逃:一个美国城市中的逃亡生活》(On the Run),爱丽丝·戈夫曼|著,赵旭东 等|译,中国人民大学出版社,2019年1月。

题图:乔治·弗洛伊德抗议,夏洛特, 5月30日。 by Clay Banks on Unsplash