无论将韦伯社会科学原则上的缺陷或错误,归咎于他对方法的实证主义迷恋,对人类生活非理性或无根基性的强调,对社会科学历史性的判定,价值与事实二分的坚持,表面的价值自由与内心的历史宿命论,乃至对人类终极价值多元性的相对主义甚至虚无主义的理解,都未能充分说明,为什么我们在明确意识到其作品的所谓“局限”或“不足”的同时会强烈感受其伟大。

面对世界无可奈何的清醒,以及担负这一绝望处境或必然命运的勇气,这些经常令韦伯的读者肃然起敬的品质,是这个时代仍然能以某种悲剧性的严肃,而不仅仅是喜剧或闹剧现身的最后一线证明。——李猛

《韦伯思想是时代的“黑暗之心”》

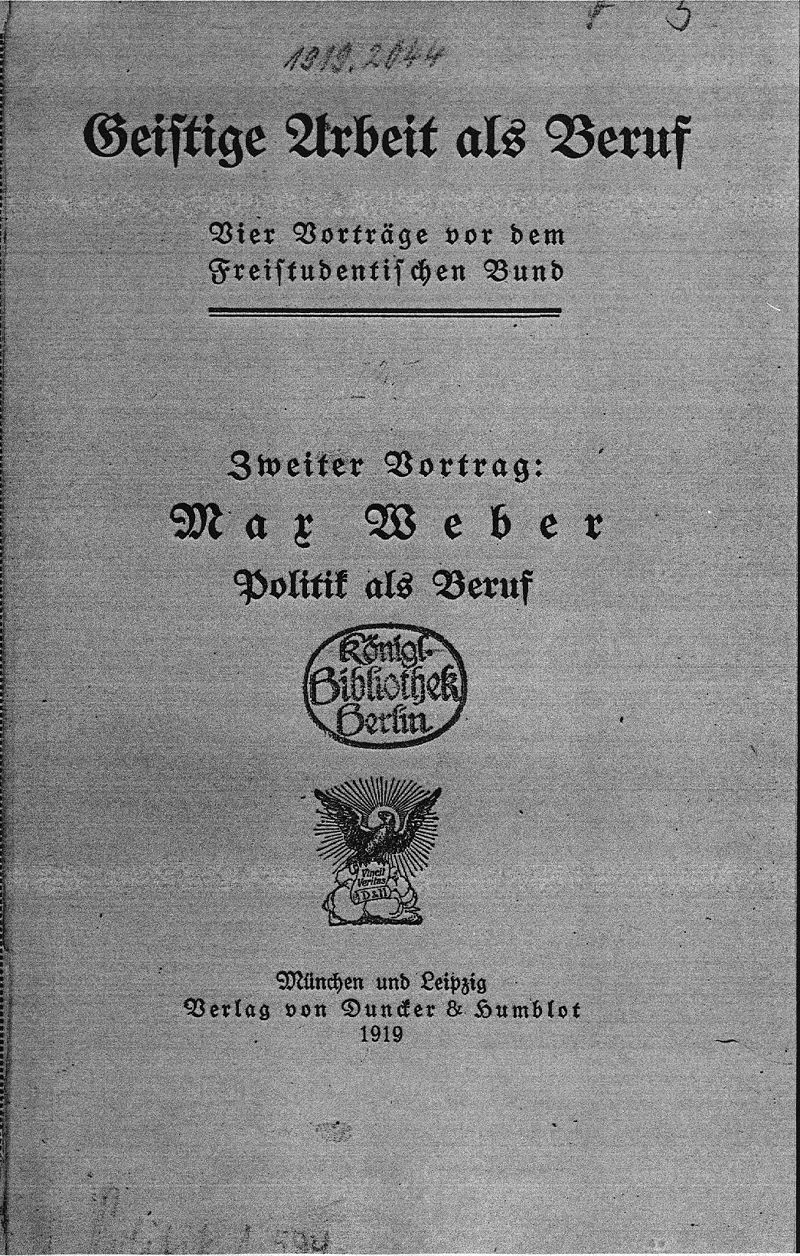

(节选自《科学作为天职》中的《专家没有精神?》一文,生活·读书·新知三联书店,2018)

文 | 李猛

一、韦伯的“伟大”

自韦伯以来,还没有一个人对社会科学的基本问题奉献了这么多的理智,耐心以及几近狂热的献身精神。无论他可能犯了什么错误,他都是我们这个世纪最伟大的社会科学家。

——斯特劳特《自然权利与历史》

犯了错误,但仍然伟大!即使许多人不赞同前者,但很少有人否认后者。生前与身后,韦伯固然吸引了诸多的崇拜者与追随者,同样也不乏批评者乃至敌人。但令人惊讶的是,如此巨大的分歧从未减损人们的敬畏。哪怕在最严厉的批评中,我们也能察觉到一种近乎道德义务的敬重,而这往往只有当我们面对一项超越个人命运的事业时才会产生。无论是否赞同韦伯,我们都必须严肃对待这位巨人,哪怕我们以为已经射中了他最脆弱的部位,当他轰然倒地时,庞大的身躯仍然有一种纪念碑式的尊严和力量。

韦伯的伟大毋庸置疑,却不容易理解。韦伯的伟大,不是通常属于历史胜利者的辉煌,而更像一种失败的伟大。对于现代社会的困境,韦伯的作品呈现了大量冷峻而敏锐的观察,这些历史社会研究往往始于对昔日英雄时代精神的追溯,继之以对在这一精神荫庇下形成的制度的客观分析,然后就毫不留情地指出,今天只剩下尾随者的卑微与放纵者的逃避,一度生机勃勃的制度已经沦为徒有其表的空壳。韦伯的社会分析充满了无情的诊断,却找不到廉价的安慰。不过,与许多学者对现代危机漫不经心的无所谓态度不同,韦伯的全部工作都是要表明,他献身的科学,注定在面对这一危机时无能为力,这一无力,就是所谓科学时代的显著特征,是这一科学支配的理性化社会的生活之道。知识就是力量,但面对生活最根本的问题,科学无能为力,因为它通过退却甚至放弃获得了它全部的力量。文明对科学抱有的无限希望,与科学给文明带来的巨大失望甚至绝望,是我们文明的根本特征。在一个科学已经大获全胜的时代,在文明的自我反省中,令人惊奇的是,科学更像潘多拉打开的礼物,而不是普罗米修斯盗取的天火。韦伯对现代理性化社会的具体历史分析,特别是他对社会科学方法论的反思,都旨在探究科学无所不在的力量与原则上的无能为力这一现代性悖谬的社会学性质及其历史机缘。无论将韦伯思想的主题规定为“理性化”还是“世界的除魔”,其核心意图都是揭示科学在我们时代的使命与根本的局限。韦伯的伟大,必须通过他所探索的失败来理解。

不过,韦伯揭示的科学——尤其是社会科学——的局限,往往被韦伯的批评者视为其社会学事业的根本缺陷或“错误”,是韦伯自身的失败。政治哲学家沃格林就指出,韦伯倡导的“价值中立科学”(value-free science),因为欠缺真正的秩序原理,只能将政治行动奠基在理性无法把握的决断上。但在现代大学体制中,当科学家试图向学生——未来的政治人——教导政治的现实时,他势必再次面临科学家与政治家之间活生生的社会关系。大学教育必然会唤醒科学与政治之间的关系,使社会科学无法停留在韦伯的方法论禁区中:“就韦伯是一个伟大的教师而言,他自己就证明了将价值看作守护神式的决断(demonic decisions)这一观念是虚假的”。因此,沃格林将韦伯在科学上的成就归为不可避免地对其自身科学“方法论”原则的克服。也就是说,韦伯作品的伟大,在于他并没有恪守自己的方法论设想,而是偷窥了秩序的奥秘,只不过他自己没有机会深入这一思想的圣地。无论将韦伯社会科学原则上的缺陷或错误,归咎于他对方法的实证主义迷恋,对人类生活非理性或无根基性的强调,对社会科学历史性的判定,价值与事实二分的坚持,表面的价值自由与内心的历史宿命论,乃至对人类终极价值多元性的相对主义甚至虚无主义的理解,都未能充分说明,为什么我们在明确意识到其作品的所谓“局限”或“不足”的同时会强烈感受其伟大。面对世界无可奈何的清醒(韦伯所谓“清明”),以及担负这一绝望处境或必然命运的勇气(所谓“责任伦理”),这些经常令韦伯的读者肃然起敬的品质,是这个时代仍然能以某种悲剧性的严肃,而不仅仅是喜剧或闹剧现身的最后一线证明,但它并未能证明思想本身的力量。韦伯的“伟大”是一个问题。

二、外在的职业:经营

在他一生最后阶段完成的作品中,韦伯将西方理性化的普遍历史进程概括为专业官僚的支配:

别的地方出现过各种可能形式的高等教育(中国、伊斯兰世界),其外表和我们的大学或者我们的学术很相似。但对科学进行理性和系统的专业经营,以及受过训练的专业人士(Fachmenschentum),这些在今天的文化中占据了支配的地位。而接近这种形态的教育只存在于西方。这一点首先就体现在职业官僚(Fachbeamten)上,西方现代国家和现代经济的基石。在别处只能找到他们出现的苗头,却从来没有像在西方这样成为社会秩序的构成要素。当然,“官僚”,甚至是专业分工的官僚,在各种文化中都是久已出现的现象。但任何国家、任何时代都不曾像现代西方一样经历这样的处境:我们的全部存在——我们的生存在政治、技术和经济方面的基本条件——都绝对无可逃避地被纳入到一个由受过专业训练的官僚组成的组织的硬壳(Gehäuse)下,社会生活那些最重要的日常职能都由技术官僚、商业官僚,特别是受过法学训练的国家官僚来承担。

在西方独有的理性化进程中,人的整个生存状况都日益“无可逃避地”被纳入受过严格专业训练的职业官僚制造的“铁壳”之中。而这一生活秩序的“铁壳”,核心就是以专业化为原则的职业工作及其生活之道。无论是现代国家,还是现代资本主义企业,这两个缔造现代世界最重要的力量,根据韦伯的诊断,都属于推动这一进程的“制度化经营”(Anstaltsbetrieb):“就其根本性质而言,两者完全是一回事。从‘社会科学’的角度看,现代国家,如同一间工厂一样,也是一种‘经营’,这正是它的历史性特征”。在“科学作为天职”的演讲中,韦伯首先从“天职”(Beruf)一词的所谓“物质”涵义,或者说,科学的“外部条件”,入手进行考察。这一问题的实质,正是科学作为职业的“经营”问题(der Betrieb der Wissenschaft als Beruf),也就是在上述引文中提到的所谓“对科学进行理性和系统的专业经营(der Fachbetrieb der Wissenschaft)”。韦伯发现,持续影响德国大学发展方向的美国大学体制,其核心特征就是一种类似资本主义企业的经营。德国大学美国化的问题,不过是人的整个生活美国化的一个缩影——经营的逻辑迟早会支配当时尚存不少传统等级制色彩和身份特征的德国大学。原本属于“精神贵族”的学术,注定会被彻底官僚制的大学经营所取代。韦伯早在一百年前就预言,美国化的发展“已是势不可挡”。

德国大学与美国大学这两种科学职业形态的对抗,有着相当深远的历史背景。韦伯提醒我们,“在所有目前关于教育制度之基本问题的讨论背后,潜藏着一个‘专家’类型对抗古老的‘文化人’类型的关键斗争”。韦伯梳理历史发现,无论在古希腊,中古封建制或英国的望族行政,还是古代中国的家产官僚制,其教育的目标都不是“专家”(Fachmensch),而是“文化人”(kultivierte Mensch)。所谓“文化人”,通过教育培养人具有可以称为“文化教养”的生活之道的种种品质。这种文化教养的人格(kultivierte Persönlichkeit),而非任何专业意义上的“有用”,才是教育的重点。然而具有苦行色彩的现代职业劳动,却“与追求完满与美的人性时代义无反顾地分道扬镳了”。在这样的专家时代,韦伯坚持认为,“局限于专业工作,抛弃人性浮士德式的全面养成,在今天这个世界中,是一般而言任何有价值的行动的前提”。而对于究竟应该让大学“陶冶人们并灌输政治的、伦理的、艺术的、文化的或者其他信念”,还是主张“学校教室如今只有通过专业上具有特殊资格的人进行的专业训练才能发挥其真正具有价值的影响”,韦伯毫不犹豫地支持后者的立场。

对这场古老的“文化人”与新兴的“专家”之间的文化斗争,韦伯始终不忘提醒我们注意背后的“支配结构与社会条件”。在西方独有的理性化进程中,以官僚制的法理支配为主要特征的现代国家,既是职业专家的教育形态最大的受惠者,同时也是其最强有力的推动者。通过系统的科学或法学训练培养的“专业人”(Fachmenschentum),是现代法理支配所依赖的专业官员(Fachbeamte)的主要来源。“专业人”的兴起,与现代国家的兴起密不可分。

现代国家的制度化经营以官僚制支配为主要形式,这一官僚制的支配形式首先就意味着,职务与“职业”的等同:“职务即职业”(Das Amt ist Beruf)。将官职转变为一种职业,要求任何担任这一职务的人,必须经过专业性的训练和考试,同时形成一种以“事务性目标”(Sachlichen Zweck)为导向的职业忠诚,这就是“专业官员”。自从16世纪绝对主义的兴起,专业官员就在欧洲的战争、财政和法律诸领域都取得了“决定性的胜利”。“训练有素的专家”,取代了“文化人”或“绅士”,逐渐垄断了对行政事务的管理。因此,系统全面的专业训练(Fachschulung)也就成为现代官僚制运转的功能性条件。从官僚制中职业、专业与官职的三者合一来看,韦伯断定,“现代官职系统正在发展成为一种通过长期的预备性培养形成的具有专业训练,从而具有专门化特征的高素质的精神工作制”(geistige Arbeiterschaft)。现代国家,仰赖专业化的职业官员主导的官僚机器;而这一机器能否运转良好,则取决于机器的每一个零件是否经过合格的“专业训练”。“受过大学教育,具有专业训练的官员等级”,或简言之,“专业官员群体”,逐渐终结了外行行政。韦伯预见,即使在“旧式民主”盛行的美国,受到一战的影响,将在行政管理方面经历一场“欧洲化”,由受过专业训练的官员支配政治生活,从而迈向一种大国民主所不可避免的“官僚化民主”。在韦伯看来,“这已经成为一切现代民主制的命运”。欧洲大学的美国化一样,美国民主的欧洲化。这两个并行的进程,不过是专业—职业官僚制经营全面主宰现代社会生活的进程的不同侧面罢了。美国不复是托克维尔笔下“年轻的人民”建立的年轻政体,而老欧洲也不再是茨威格缅怀的“昨日的世界”(die Welt von Gestern)。一战之后,大洋两岸都进入了官僚支配全面主宰政治与教育的时代——“官员专政”(die Diktatur des Beamten)的时代。

对于现代政治的发展至关重要的是,“与受过专业训练的官员群体崛起的同时,也出现了‘领导性政治家’的发展”。法律是职业官员必不可少的“专业训练”,官僚支配的另一副面孔是法理支配。法理支配中的形式理性取代家产制官僚制的实质正义倾向,使受过严格大学教育的法律专家取代了各种法律望族对司法活动的控制,这一法律经营的专业化可以说是现代国家制度化经营的关键。但韦伯指出,受过专业法律训练的律师,在现代国家与政党的发展中,更为重要的角色不是“职业官员”,而是“政治官员”(politische Beamte)。由大学训练的法律人士,而非僧侣、文人、宫廷贵族或绅士来担任职业政治家,这是“西方,尤其是欧洲大陆独有的现象,对这个大陆的整个政治结构产生了决定性的影响”。在韦伯看来,法律人充当政治家,与其生活风格有着密切的关系。律师,“就纯粹经营技术的缘由”,往往更适合充当职业政治家(Berufspolitiker):“在一个法律人支配的时代,伟大的律师乃是唯一与官员形成了鲜明对照的法律人,他们接受的训练就是为了斗争并通过斗争有效代理诉讼”。投身政治,在韦伯眼中,就意味着,“斗争”(Kampf)。斗争不是官员的“事”。职业官员要求的是“保持超越党派的不偏不倚,压制自己的倾向与观点,从而以有良知、有意义的方式去执行职责的一般规定或对他的具体指令的要求”。但政治家不能保持中立,“为官员指定任务,领导官员系统”的政治家,必须通过斗争来解决权力政治与文化政治的重大问题。官员的德性是政治家的缺陷,政治家必须知道如何为自己的信念而奋斗。

从“专业官员”与“政治领袖”这一区分入手,可以帮助我们澄清韦伯的科学学说遭受的政治批评。根据韦伯这一关键的区分,沃格林针对韦伯方法论禁令提出的批评,其实主要适用“职业政治家”的情况。专业官员,承担的是现代国家制度化经营中纯粹技术性的功能,缺乏对生活秩序的整体性视野,在某种意义上正是其功能性角色的必然后果。“专业官员”,作为所谓“精神工人”,与制作扣针的十八道工序上的普通工人一样,只关注他们权限内的事务得以“精确、明晰、持续”地处置。专业官员在经营上的这种“技术优越性”,与其思想或精神上的非政治性,是一体之两面。专业官员保持中立性,是为了保证政治经营机器的功能性运转,等待政治家的“领导”来开动这部支配机器。

根据韦伯的原则,“‘企业家’或‘政治家’的领导精神与‘官员’不同。形式上未必尽然,但实质上的确如此。”而且在原则上,只有政治家“完全无须提供专业训练的资格证明”。但考虑到现代社会制度化经营的形式优先性,“专业官员”与“政治家”的实质区分,恰恰在“形式上”难以维持。就他们实际所受的训练,由此形成的生活技术,乃至他们在西方理性化进程中所起的历史作用来看,他们其实都是同一批人。在知识和精神上,政治家与专业官员往往并没有差别。在韦伯描述的理性化缔造的支配图景中,职业政治家实际上是从专业官员的群体中遴选出来的。而且,更为重要的是,现代政治的实际支配权,已经日益从无需专业训练的领袖,转移到了专业的官员手中:“在一个现代国家中,实际的支配必然且不可避免地会操之于官员群体手中,对日常生活实际发挥作用的既不是议会演说,也不是君主的文告,而是行政处置”。在韦伯看来,对于任何大众组织而言,无论政党、企业、教会还是国家,“具有专业训练的常任官员”都是“机器的核心”,而“官员的‘纪律’”都是这一组织成功的绝对前提”。事实上,理性官僚制的历史特点就是专业化官员日益把持日常的政治活动。韦伯不断提及的现代理性化的“无可逃避”的“命运”,就在于政治性官员日益等同于行政性的职业官员,而其背后的决定性力量就是“理性的技术专业化及训练”(die rationale fachliche Spezialisierung und Einschulung):“在任何地方,只要受过训练的现代专业官员着手支配,他的力量就是绝对不可摧毁的”。因此,韦伯在“专业官员”和“政治家”之间建立的区分反而表明,现代政治生活因为受到以制度化经营为特征的官僚机器的左右,实际上其支配中心已经转向日常生活的行政处置,而非重大或紧急的政治抉择,从而日益“非政治化”。沃格林有关专业性知识在政治生活中的局限,与其说是对韦伯的批评,不如说恰恰印证了韦伯有关官僚时代“政治”不成熟的论述。如果作为专业知识化身的“专业人”,不仅把持了专业官员的进入资格,也实际上决定了政治官员的遴选,并进一步主宰了政治权力的运作,那么,科学的职业化,就成为整个政治生活非政治化的关键,并进一步构成了现代社会种种制度化经营共同的结构性原则。

根据韦伯的社会学分析,正是政治的这一经营化,在历史上推动了整个教育的“官僚化”,使关注文化教化的旧式“精神贵族”教育,逐渐让位于专业化的“时代要求”。而科学职业的经营化,与整个政治—社会生活的经营化,一同构成了韦伯在演讲中所谓科学的外部条件。这是理性化在官僚支配领域不可避免的趋势。

但这一不可避免的趋势,在韦伯眼中,并非胜利的凯旋,而是通向前景极为暗淡的悲剧性命运:

一部无生命的机器就是凝固了的精神。只有这一点才能像在工厂中实际发生的那样给这部机器提供权力、迫使人们为它服务并支配他们日常的劳动生活。然而,这种凝固了的精神也是一部活的机器,其特征就体现在官僚制组织,及其经过训练的专业工作的专门化,它对权限的划分,它的规章制度以及等级制的逐级服从关系。它和无生命的机器一样正在建构未来的农奴制之壳,有朝一日,人们也许只能像古代埃及国家中的农奴一样,无可奈何地被迫栖身其中——只要他们认为纯粹技术上好的,也就是一种理性的官员行政和福利管理,就是终极性的唯一价值,由它来决定安排其事务的方式。

根据韦伯的诊断,俾斯麦之后的德国,因为“一直被’官员’(就这个词的精神意义而言)统治着”,虽然具有世界最出色的军政与民政的官僚系统,却始终欠缺“政治家对国家的领导”。德国这一理性官僚制发育最为成熟的国度,却令人惊讶地伴随着德意志民族在政治上的极度不成熟:“一个仅仅能产生优秀的官员、有价值的职员、诚实的商人、能干的学者和技师、忠心耿耿的仆人而在其他方面却服从于冒牌君主制旗号下不受控制的官员支配的民族,不可能是一个主宰者民族(Herrenvolk)”,也不可能担负“把握世界发展之舵的天职(Beruf)”。从政府的专业官员中遴选政治领袖,被韦伯看作是魏玛体制的主要弱点。因此,韦伯对“官僚化的推进已经不可阻挡”这一事实的社会学分析,正为了提醒大家关注一个“最重要的问题”——“官僚制做不到什么?……其效能在公共的、国家政治的经营领域中,就如同在私人经济中一样有着明确的内在界限”。韦伯清醒地意识到,“理性的技术专业化及训练”,对于政治生活而言不仅是不够的,而且在许多时候是真正政治领导的巨大障碍。社会生活完全由官僚支配,这样一种东方——埃及式的未来图景,对于韦伯来说,是挥之不去的梦魇。

不过,韦伯对“专业官员”支配政治后果的严厉批评,乃至他在精神上与这一倾向始终不懈的对抗,并不能使其完全免受相关的政治批评。对于官僚制的历史形成与社会学性质,韦伯进行了系统而丰富的分析,但对于他所谓最重要的问题——“官僚制做不到什么?”——韦伯的论述就要薄弱而含糊得多。这里至关重要的是,面对我们政治与生活中“最重要的问题”,韦伯的科学知识能告诉我们些什么?如果社会科学知识最终不过是官僚统治机器的一个零件,那么,依靠这个零件的“格格不入”,并不能阻挡这部机器的运转。面对这一不可阻挡的所谓历史命运,人类只能乞灵于科学之外的力量。

因此,韦伯的思想并未忽视或回避现代政治生活面临的中立化和技术化的危险,从而使科学沦为非政治化的工具。“科学作为天职”与“政治作为天职”这两篇演讲,其理论前提就是现代政治生活为制度化经营所主宰的世界图景,而这两篇演讲,与韦伯的支配社会学和比较宗教社会学的思想努力一样,都试图面对这样的历史命运,寻找人类另一种生活的可能性。真正的问题在于,科学本身是否有可能指出逃脱这一历史命运的方向?

三、内在的天职:对事的激情

“经营”对于科学职业的影响,远不仅仅限于外在的物质条件或制度安排,而是渗透进了每个科学工作者内在的专业化精神。在韦伯的描述中,现代科学处于不断“进步”的过程中,每个人所进行的工作,都意味着必然被“超越”的命运,这一与“艺术”截然不同的处境,被韦伯描述为“永无止境地运转的专业化经营”。每个从事科学的人,不再是只身面对世界秩序终极问题的观看者,而是置身于专业化经营的科学进步之流中的工作人员。“生前千载已逝,身后寂寞千年”(Jahrtausende mußten vergehen, ehe du ins Leben tratest, und andere Jahrtausende warten schweigend),不是“秋风将树叶吹落到地上,春天来临,林中又会萌发,长出新的绿叶,人类也是一代出生,一代凋零”中对人类必朽命运的喟叹,而是面对“一项实际上永无止境、也永远不可能有止境的事业”的感慨。现代科学不过是西方漫长的理智化进程中的一环,献身科学的人每时每刻的努力,不过是历史“分工”中微不足道的“一点点”。想要为这样的事情找到“意义”或“价值”,似乎是一项徒劳的任务。

在“科学作为天职”的演讲中,科学始终被看作一项“工作”,甚至可以说“劳动”(Arbeit)。这一点并不奇怪,因为韦伯的演讲本来就是所谓“作为职业的精神工作”(Geistige Arbeit als Beruf)系列的开题演讲。我们已经看到,专业化是所谓“高素质的精神工作”的前提:“只有通过严格的专业化,科学工作者才能真正有时,也许一生只有一次,充分地感受到,‘我取得了某种会持久的东西’”。在“业余者”或“外行”(Dilettant)与“专业人”(Fachmann)的对比中,在“想法”不能代替工作的告诫背后,我们都可以看到韦伯对科学职业在根本上是一种“工作”的理解。科学是专业人经过严格训练后才获得资格从事的“精神工作”(日益经营化的大学体制为这一工作资格设置了越来越高的门槛)。这一工作,其职业范围是“精神的”,不仅不意味着工作强度的降低或性质的变化;恰恰相反,精神工作,比任何只触及身体某些局部的劳动,要求工作者更严格的“纪律”,对整个人从内到外更加彻底地条理化,对其全部生活更为系统地理性化。简言之,精神工作要求人全部的日常生活都成为“工作”的一部分。他作为牺牲而奉献的“一生”,只是他为了在职业中做出一点点微乎其微的“贡献”所做的准备。在这个意义上,精神工作者是伦理理性化最系统和最彻底的承载者,他最大程度清除人在日常生活中的无计划性和无系统性,以融贯的方法统领全部的生活。学者是名副其实的“终生的僧侣”(ein Mōnch... sein Leben lang),他必须把他的世界变成一座修道院。如果说,现代国家是西方理性化最重要的制度产物,那么,现代科学工作者,就是这一理性化最重要的精神产品。

将科学与政治(特别是其中的行政管理)看作一种“精神工作”,无疑与古典传统将二者视为摆脱了工作的必然性束缚的所谓“自由行动”(闲暇)形成了鲜明的对比。从历史的角度看,这是现代科学的一项重大成就:在培根的感召下,将科学转变为一种工作,科学家才能实现“知识即权力”的梦想。受韦伯启发的一代科学社会学家,在分析现代科学的早期发展时,正是将这一特征视为西方科学得以实现突破的关键。在他们眼中,现代科学工作的形成不过是韦伯阐发的“新教伦理”命题的一个特例而已:新教伦理为新科学工作提供了精神上的动力。

依据韦伯对现代工作伦理形成的分析,乃至更进一步,对理性化的现代政治背后的革命动力的分析,这一高度形式化和专业化的工作,需要某种能够从内部全面塑造工作者的伦理理性化。所谓“科学革命”,不仅仅是外部的技术革命,而必定涉及某种信念的“理智转变”(Metanoia),从而构成“现代科学的精神气质”。正是基于比较宗教社会学和支配社会学研究中的这些洞察,韦伯在“科学作为天职”的演讲中,才得以从科学的外在物质条件推进到科学的内在处境,考察作为职业的Beruf与作为天职的Beruf之间千丝万缕的关联与无法解消的紧张。外在职业经营与内在天职伦理之间的关系,构成了科学作为理性化关键环节的动力,也最终规定了其悲剧性的命运,这往往是韦伯的批评者们忽视的。

科学在职业与天职之间的张力,突出体现在韦伯的激情(Leidenschaft)概念中。在韦伯看来,“人之为人,不能以激情去做的事情,就是没有价值的事情”。在韦伯要求政治家必备的三项决定性品质中,第一项就是“激情”。那么,在韦伯这里,究竟什么是“激情”呢?韦伯的回答出乎意料,激情就是“专注于事情”或者说“就事论事”(Sachlichkeit),是对一项事业的献身(leidenschaftliche Hingabe an eine „Sache“)。这一令沃格林极度惊讶的定义,清楚地标识出了韦伯理解的科学天职的精神气质——激情就是纪律(Disziplin)。

在韦伯的支配社会学中,就事论事的“事务性”被看作官僚制支配贯彻行政工作专业化的根本原则。在这个意义上,“就事论事”意味着根据可计算的规则“不考虑具体人”来处理事务(„Ohne Ansehen der Person“ nach Berechenbaren Regeln)。 “不考虑具体人”,从社会学的角度看,意味着这一支配克服了地位身份的等级制限制或对生活的圣俗区域分界,而完全基于夷平后的社会成员资格一视同仁地对待人与事。可计算性的理性规则能在现代官僚制中发挥如此大的作用,仰赖这一支配以“事务性”,而非具体人的品性或身份,作为行政处置的根据,因此,“事务性”实际上构成了“通过计算支配”(durch Berechnen Beherrschen)这一现代支配原则的枢纽。韦伯将之视为现代官僚制最重要的特征,“同时也是市场(乃至所有对赤裸裸的经济利益的追求)的口号”,由此全面奠定了现代文化在“技术与经济的基础构造”方面的特质。这两个特质合在一起表明,就事论事的“事务性”始终意味着一种“无恨亦无爱”(sine ira ac studio)的“非人化”(entmenschlicht)原则,一种超越党派利益的官员职业伦理。甚至在行政的所谓自由裁量空间中,官僚的行动也仍然会秉持“现代特有的、严格事务性的‘国家理性’思想”这一被视为“国家行政领域中最高与最根本的行为原则”。对“事务性”目标的理性追求与献身,以及接受这一目标的支配,被韦伯称为“官僚行为的规范”。

专注于事情或事务的Sachlichkeit,这种“无恨亦无爱”的专业规范,同样也被韦伯用来描述一位真正的教师或学者的职业品格,用以反对在科学职业中千方百计展现自己所谓“统一”人格(Persönlichkeit)的某种时代倾向:

对每一种职业的任务来说,事业自身(die Sache als solche)都要求有自己的权利,并且要按照它自己的规律来完成。对每一种职业的任务来说,负责的人都应当专心致志,排除一切不严格地属于事情的东西,大多数情况下也就是自己的爱和恨。认为强大的人格表现在,它在任何场合都首先探究一种仅仅为它自己特有的完全“个人色彩的”特性,这是不正确的。相反,我们应当期望,恰恰是如今正在成长的一代首先要习惯于这样的思想:形成“一种人格”,是某种不能刻意追求的东西。只有一种(也许!)使人格得以实现的途径,即毫无保留地献身于一项“事业”,不管它以及由它出发的“日常要求”在具体场合会是什么样的。将个人事务混入就事论事的专业讨论,这是不适宜的。如果没有实现“职业”所要求的这种特殊方式的自我约束,这就意味着取消了“职业”惟一在今日仍现实地起着重要作用的意义。

在韦伯看来,“在科学的领域里,只有那些全心全意地为事业服务(rein der Sache)的人,才具有‘人格’”。这种“毫无保留地献身于一项‘事业’”(die rückhaltlose Hingabe an eine »Sache«),在韦伯心目中,构成了科学内在天职的“激情”。

但如果就事论事的“事务性”是官僚群体普遍奉行的理性生活之道,向从事这一职业的政治家和科学家推荐这样的品质,似乎既无必要,也无可能:既然政治家或科学家其实都不过是专业官僚,他们难道不已经成为这种就事论事的“事务”或“事业”的化身了吗?对一种“通过计算支配”的原则,可以接受,可以严格履行其“日常要求”,直至超脱“自己的爱与恨”,但怎么可能让一个人为此充满激情地献身呢?

从早期的《中世纪商社史》的研究开始,韦伯就已经注意到,现代世界的理性化将决定人的行动取向、联结人与人的关系,将共同体的形态,决定且不可逆转地改造为社会性关系。在这一“大转变”中,现代国家的官僚制扮演了关键的角色:“官僚制一旦确立,即为社会组织中最难摧毁的一种。官僚制乃是将共同体行动转变为理性秩序安排的‘社会性行动’的特有手段。”但在现代国家和企业组织兴起之前,宗教团体,特别是教派,是将人按“社会化”组织起来的主要力量。人的种种生活秩序的“社会化”(Vergesellschaftung)始终是韦伯分析西方理性化进程关注的焦点。而“社会化”就意味着,基于人们共识的“目标性组织的具体理性秩序”(konkreten rationalen zweckverbandmäßigen Ordnungen),为一种对共同行动更为广泛的目标理性秩序所代替,这就是目标理性安排的“制度”(Anstalt)。这一制度化的新秩序,虽然最初出于某种明确的特定目标而设置和安排,但对于大多数社会成员来说,并不清楚这些目标,只会基于习惯面对这些制度:“社会日益分化和理性化,虽然并不绝对适用于所有情况,但一般来说意味着,就整体而言,在实践上受理性技术和秩序影响的人,距离这些技术和秩序的理性基础越来越远……因此,共同体行动的理性化根本不意味着对于这些行动条件或相互关系的知识的普遍化,而是恰恰相反。”社会性生活的“制度”,就像“科学作为天职”演讲中的“电车”,“只要想要了解,就能随时了解到”。但这些事务性安排的知识,并非我们世界图景的内在组成部分,它们只是在原则上,随时可以作为手段被调用,通过计算与我们的生活目标联系在一起。“事务”本身没有“价值”,它们不在我们的生活之中,也不是我们想要的。可是我们的生活秩序,却完全取决于这些事务性安排的功能运转,仰赖对这些事务的知识。不管我们各自打算追逐什么样的价值,我们真正共享的是联系在一起的事务构成的“社会”,关注的是其制度化的经营。而科学所关注的手段性知识,就是这一事务性的现代社会赖以构成的关键。

因此,就理性化进程中的理智化一面而言,以“事情”或“事务”为核心的专业化,意味着决定人类生活命运的“最重要”的知识,从有关生活目的的智慧或明智转变为手段的知识。韦伯对社会科学性质的广泛探讨始终坚持一个原则,社会科学是一种手段性的知识。只有凭借这种知识,社会成员的行动才能从“情感”或“传统”这种所谓“边缘”类型成为真正有意义的社会行动。在这个意义上,我们可以说,人的行动得以建立目标—手段的结构性关系,转化为严格意义上的“社会行动”,是人的生活成为名副其实的社会科学对象的历史前提。然而在行动的目标—手段结构,或者说,价值理性与目标理性的复杂伦理形态中,社会科学的知识,并不能提供人类行动的内在伦理动力,而更多是“就事论事”地评估这一伦理动力可能采取的各种路径:

假设我们把人类行动“理解”为受清晰的意识、意志想要的“目标”以及有关达到这些“目标”所需“手段”的明确知识所决定的,这种理解无疑可以达到特别高程度的“自明性”。假如我们现在问这么高的“自明性”有何基础,显然其中缘故是,“手段”与“目标”之间是一种理性的关系,在特别的程度上可以为“法则”意义上的因果概括的考察所把握。没有任何理性行动,其现实中被考察到的部分不被视为因果作用的对象及手段从而实现了因果理性化……。(1903—1906)

对有意义的人类行动的基本要素所做的任何思想探索,都首先是与“目标”和“手段”这两个范畴密切相关的。具体来说,我们想要某种东西,要么是出于它自己的价值想要它,要么是把它看作服务于最终想要的东西的手段。而首先,手段对于给定目标的适当性问题,绝对是可以进行科学考察的问题。(1904)

许多人依旧一直相信:人们应当、必须或者也能够从“发展趋势”中引申出对实践评价的指导。然而,即便是从如此明确的“发展趋势”中,也只是就实现某个既定立场最适合的手段而言,而不是针对立场本身,才能给行动明确的律令……对这些或多或少难以改变的“发展趋势”的知识在这里绝对没有特殊的地位。每一个新的个别事实都同样会导致,重新在目标和不可避免的手段、期望的目标和不可避免的附带后果之间做出调整。然而,这种重新调整是否应当发生,以及它会带来什么样的实践结论,却不仅不是一门经验科学的问题,而且如已经说过的那样,根本不是任何一门科学的问题,无论这门科学是什么样的。(1917)

除非是讨论对一个既定的预设目标而言的手段问题,否则不可能“在科学上”为实践立场辩护的,这么说还有更深的理由。这样做在原则上没有意义,因为世界上各种不同的价值秩序,彼此之间处于不可解消的争斗之中……如果一个人采取某种特定的立场,那么,根据科学的经验,他要在实践中贯彻自己的立场,就不得不采用某种特定的手段。但是,这些手段也许恰恰是你相信自己必须抛弃的。这样一来,你就只能是在目标和不可避免的手段之间做出选择,看看目标是不是能够让手段也变得“神圣”?教师会让大家认识到这种选择是不可避免的。只要教师还想让自己保持教师的职责,不想成为一个煽动家,他所能够做的,也就仅限于此。(1917)

在无数相似的段落中,韦伯倡导的社会科学始终试图把握的只是“手段对于给定目标的适当性”,对于目标本身或者立场本身,“根本不是任何一门科学的问题,无论这门科学是什么样的”。政治哲学家施特劳斯将韦伯的这一立场,视为事实/价值(Fact/Value)、实然/应然(Sein/Sollen)二分在社会科学中的典型症候。这一症候暴露出韦伯学说乃至整个新社会科学的痼疾,必然导致所谓“虚无主义”。这是韦伯的科学学说面临的最致命的批评。要理解韦伯,无论其伟大,还是错误或局限,都必须面对这一批评。

不过,虽然施特劳斯对实证主义的新社会科学始终持有严厉的批评态度,并认为韦伯对狭隘而缺乏反思的“新政治科学”产生了巨大的影响,但他在许多时候却将韦伯视为一个例外,赞赏韦伯在处理科学问题上的“深度”(depth)与“思想开阔”(open-minded),使其幸免于“新政治科学家”这些常见的缺陷。但韦伯究竟如何超越了“新政治科学”在实证主义与相对主义方面的“狭隘性”,施特劳斯语焉不详。但有一点颇值得注意,施特劳斯在二战后将彻底批判韦伯科学学说中的相对主义与虚无主义作为重返古典理性主义的出发点,但他对韦伯思想的具体诊断却在许多方面响应了战前左派学者卢卡奇对韦伯的非理性主义批评。在深入考察对韦伯思想的哲学批评之前,我们先要理解对韦伯思想的社会批评,这是理解前者的前提。

早在1922年,卢卡奇就试图通过韦伯的思想阐释马克思的物化概念。卢卡奇指出,现代资本主义的物化体现在国家的原则依据精确计算的方式进行系统的理性化。现代官僚制在形式上的理性化,恰恰通过片面的专业化,破坏了人之为人的本质。卢卡奇还特别强调,工人的“物化”,还只是部分精神能力与全面个性分离,遭受机械化的压抑,而官僚的“事务性”(Sachlichkeit),则是完全服从物的关系构成的系统。这种完全的服从,不仅意味着泰勒制式的分工侵入了心理领域和伦理领域,更重要的是,强化了整个社会的“物化意识结构”:“雇佣劳动中产生的各种意识问题以精致化、精神化,然而正因此而更加强烈的方式,出现在统治阶级那里”。这方面的范例就是——“专业化的‘大师’,即客体化和物化了的精神能力的出卖者,不仅成为社会事件的旁观者……而且对于他自己的客体化的和物化的能力所发挥的功能,也采取一种旁观的(kontemplative)态度”。

卢卡奇,深受韦伯影响的匈牙利青年哲学家。在将理性化学说转变为物化理论时,将韦伯在现代官僚制支配中发现的“事务性”原则与科学工作“面向事情”的“客观化”原则(韦伯著作中的两种Sachlichkeit)直接联系在一起,断定这是在资本主义社会才第一次得以实现的,与社会经济结构相对应的“整个社会的统一的意识结构”,即资本主义主体特有的意识结构。这样,理性化、对象化与事物化,几乎成为同一过程。事务化(Versachlichung)与物化(Verdinglichung)有时也混为一谈。而专业化分工在导致非人性的片面化的同时,将“理性的机械化一直推进到工人的‘灵魂’中”,从而塑造了一种所谓“资本主义主体行为”的“旁观性”。在这里,每个人都“被分裂为商品运动中的因素和这种运动的(客观的、无能为力)的旁观者”。而且,在官僚和专家这些所谓的“统治阶级”那里,这一旁观化造成的精神分裂以更为系统、全面的方式体现出来。卢卡奇还特别提醒读者,这就是韦伯在新教中发现的“入世苦行”对所谓资本主义“精神”形成所起的作用。

卢卡奇的这一批评,经过修正后,在二战后撰写的《理性的毁灭》中发展成为对德国帝国主义阶段社会学的系统批判。从这本书的副标题就可以看出,这是一部对现代德国思想的“非理性主义”通过“希特勒归谬法”(reduction ad Hilterum)予以全面清算的著作。根据卢卡奇的分析,方法论上的极端形式主义与完全的相对主义,很快就会退化为一种神秘的非理性主义。卢卡奇相当刻薄地指出,这种形式主义的学科分工,彼此相互推卸问题的方法,导致这些问题始终悬而未决,“与官僚机构将待理案件互相移送,极其类似”。卢卡奇指出,韦伯自己虽然也反对过度的形式主义,但他的社会学范畴仍“只不过是资本主义体系中善于计算的个人的抽象心理学”,因而,“在反对非理性主义的斗争中竟把非理性主义引向了一个更高的阶段”。韦伯社会学方法主张的价值自由,通过从社会学中清除“所有表面上非理性的因素”,实际上是“非理性主义至今所达到的最高阶段”,是从新康德主义的认识论通向存在主义的虚无主义的关键一步。

沃格林和施特劳斯,卢卡奇与马尔库塞,他们对韦伯的科学学说最重要的社会批评在于,科学通过“价值自由”发展的“手段知识”,是现代社会物化现实的某种镜像。而韦伯自身对科学使命的规定,并没能超出这一科学致力于研究的对象本身面临的根本困境,相反,韦伯恰恰是这一困境浓缩的反映。当韦伯坚持,“局限于专业工作”,是我们这个科学时代“任何有价值的行动的前提”,这一“局限”(Beschränkung),就不仅是现代精神工作者在知识上的指导原则,也是其生活之道不可逾越的纪律,并最终成为现代思想的“绝对命令”。在这个意义上,韦伯的伟大是与其错误息息相关的,他的思想是这个时代的“黑暗之心”——他之所以伟大是因为我们可以透过他的思想以最鲜明、最尖锐的方式把握这个时代的错误或狭隘。

[德]马克斯·韦伯 等 著 李猛 编

生活·读书·新知三联书店 2018年10月

本文注释从略。经三联授权发布,未经授权不得转载。

来源:三联学术通讯

评论