文 | 纪实观察 高鹏宇

2019年8月,由当代艺术家徐冰执导、利用全国600余处监控摄像头拍摄的素材创作的影像作品《蜻蜓之眼》,在北京今日美术馆展出;2020年4月,清华大学清影工作室学生收集了112条快手视频,剪辑成纪实短片《手机里的武汉新年》,得到广泛传播。大量的UGC视频早已为人们熟知,但专业(姑且用此词)的艺术家和影像创作者运用丰富的非专业拍摄的视频素材创作作品,尤其是带有纪实色彩的作品,可以说是一个新现象。

对此,可以称之为“复眼观看”——许多昆虫皆有复眼,据说蜻蜓复眼的眼晶体能多达28万个;这千千万万个视角合成的视觉经验,自然不同于人眼也不同于“电影之眼”所遵循的中心透视法,毋宁说是散点透视。这种“复眼观看”,正在以技术性影像的呈现影响着我们对世界的感知、认识和理解。

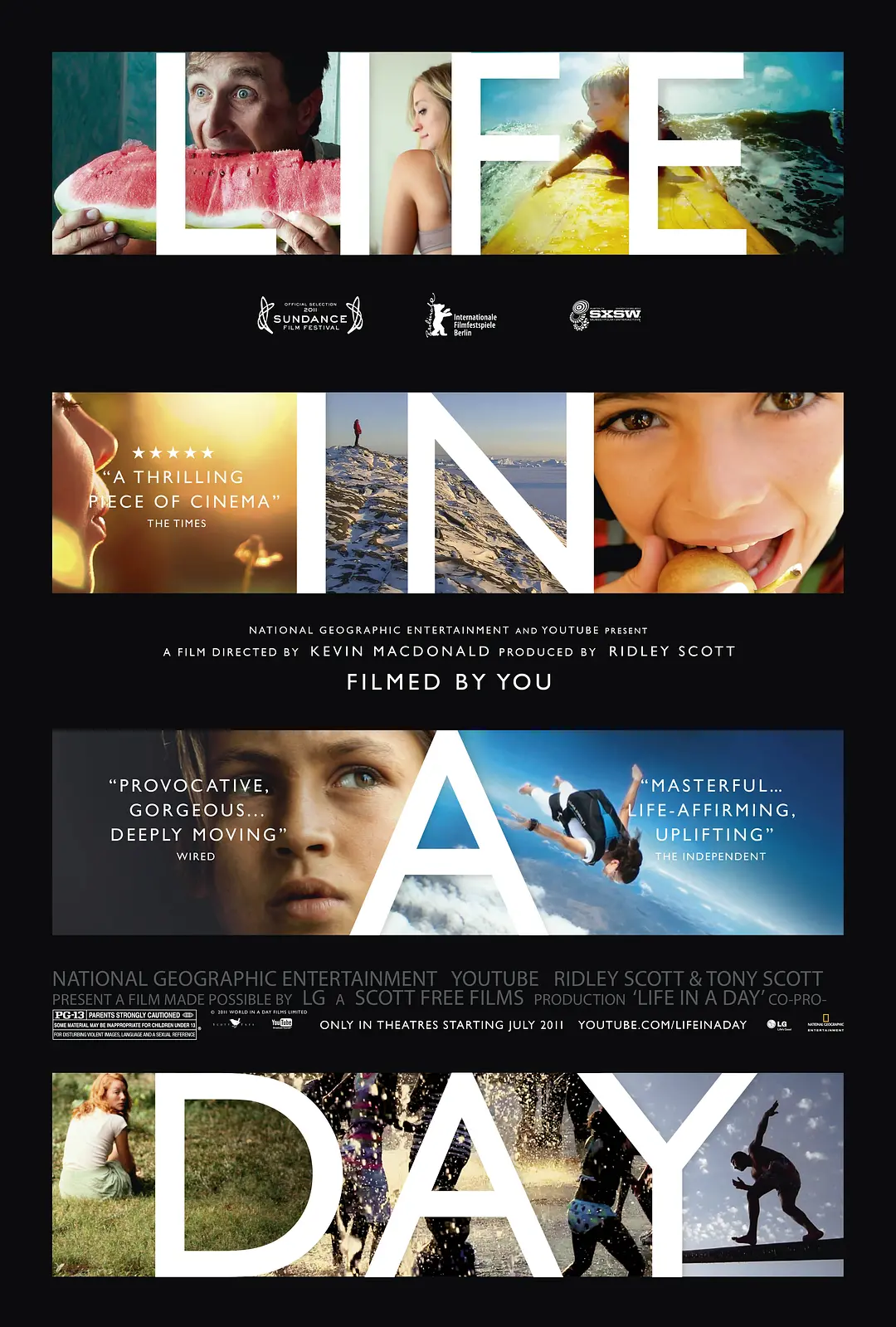

“由你们摄制”

如果追寻谱系,早在十年前,美国导演就同YouTube平台合作,邀请全世界网民用摄像机记录下2010年7月24日这一天自己的日常生活。随后,他们收到了来自190多个国家的80000多段视频,总长度达4500小时。创作团队最终遴选出1125段视频素材,剪辑成了95分钟的纪录长片《浮生一日》(Life in a Day)。

这部纪录片以一天内从早到晚的时间为线索,串联起生活在世界各地、操各种语言、各种年龄、肤色和阶层的人们千变万化的生活,短则仅取数秒,长则也不过是一个故事的小片段,如万花筒包罗万象,令人思考生命蕴含的丰富和深刻意义。正如影片海报上写的:“由你们摄制(Filmed by You)”,可以说这是第一部复眼观看的标志性作品。

这种事后进行的追溯还可以更远,乃至于还可以让我们更进一步地思考现在已经司空见惯、似乎天经地义的一些影像语法本身。在1910年代后兴起的现代主义艺术中,盛行着拼贴(collage)、集合(assemblage)和蒙太奇(montage,装配、组装)的手法,将不同意义乃至素不相干的东西并置在一起来碰撞生成出崭新的作品,“美如同一台缝纫机和一把雨伞在解剖台上偶遇”,比如包豪斯(Bauhaus)运动就产生了很多摄影蒙太奇作品。

电影在发明诞生后的较长时间里,都没有脱离粗糙简单的记录或者传统的戏剧表演模式。而现代主义艺术的理念和手法给了苏联电影大师爱森斯坦(Sergei Eisenstein)以极大启发,蒙太奇在他手里终于变成了电影艺术的独特语法。

用爱森斯坦反驳论敌的话说,蒙太奇不是做加法,而是做乘法,即通过影像段落之间的碰撞而非简单衔接来制造吸引力和生成新意义。当然,特定的艺术手法和与特定的理念并非不可分离的。蒙太奇在爱森斯坦那里固然是他深奥思想与革命信仰的一部分,但具体的蒙太奇手法随后就为世界各国的电影尤其是好莱坞所学习和吸收,又经过长足的发展已经成为我们熟悉的影像语言(尤其是商业大片)。

我们甚至会觉得影像这么拍就是天经地义的,不这么拍才是新鲜的或者不正常的。这些枝节暂且不表,重点在于:不同元素的并置以激发和生成的新意义,不相关的东西放在同一个时空内来形成新的东西,这在几乎一百年前就已经为现代主义者所热衷。不过,随着媒介技术和文化的发展,此种理念又屡次别开生面。

法国新浪潮电影的兴起,就与轻便手持摄像机的发明密切相关。2010年后手机也渗透到专业创作中,2013年奥斯卡获奖纪录片《寻找小糖人》(Searching for Sugar Man)最后的几分钟就是导演在资金耗尽后使用Iphone拍摄的。

更重要的是,新媒体技术在普罗大众中落地生根,大量非专业的影像作品在新媒体平台上茂盛生长,从日常生活的角度看,这些技术-文化对普通民众而言或许还要比专业影片的影响更为重要。专业创作者与非专业民众的合作,就产生了《浮生一日》这样的标志性作品。

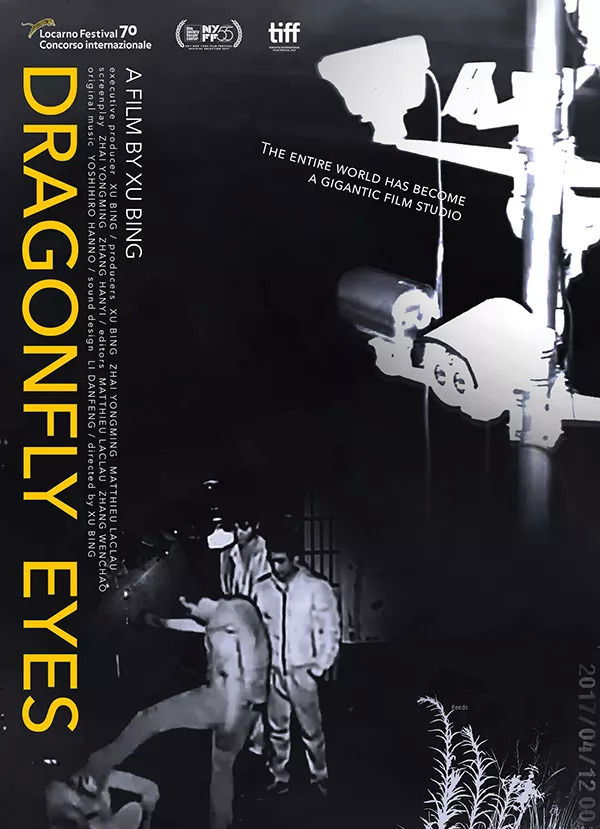

“监控”影像是非人视角吗?

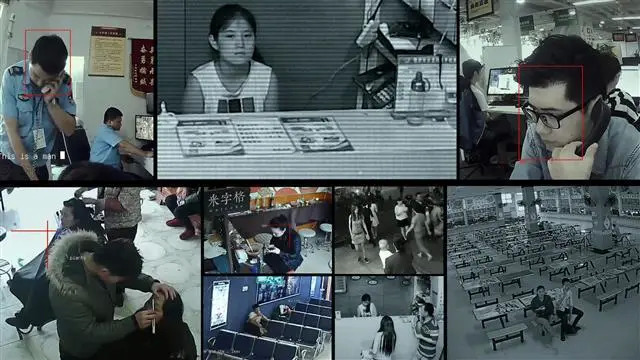

从历史中回来,我们将目光转向《蜻蜓之眼》。作为当今世界著名的中国艺术家,徐冰早在1980年代末就以《天书》系列而载入艺术史,而《蜻蜓之眼》是他首次尝试影像创作,全片时长81分钟,近两年以来获得国内外多个奖项,2019年8月18日开始在北京今日美术馆以“世界图像:徐冰《蜻蜓之眼》”为名展出——这部作品的独特性和重要性非常值得探讨。

第一,该片的素材来自全国各地的24小时运作的监控摄像头,因此在影片结尾处列出的staff名单里,我们可以看到300多个监控摄像头的卫星坐标。徐冰提到其团队没有一位摄影师,但监控视频和一般意义上我们所说的UGC还有区别,不是普通人用手机或相机、DV等拍摄的,而是非人的机器所拍摄的,这种观看是非人的视角。

第二,这部影片的原始素材有近一万小时,远不止是剪辑出的这些,如此海量的素材显然需要专业团队来整理和剪辑,普通个人用户难以处理。因此,这是专业创作者和非专业、非人的机器之间人机合作的成果。

第三,素材如何组织?创作者编织了一个完整的故事结构,使之看起来就像类型电影(虽然有些故意而为的俗不可耐)。传统剧情片和纪录片的划分,在这部作品上失效了:说是剧情片,素材没有任何摆布,全部是监控摄影记录,比直接电影那种“墙上的苍蝇”还要直接、还要苍蝇;说是纪录片,又完整地缝合出一个故事,起承转合皆全。

监控的社会文化意义在20世纪下半叶已经引起了广泛关注,在文学上有著名的反乌托邦小说《1984》,在思想和学术领域绕不开“环形全景监狱”和 “控制社会”等概念,而对此最典型的想象或许是金·凯瑞(Jim Carrey)主演的电影《楚门的世界》(The Truman Show),一个时时刻刻被摄像机包围、永远无法抵达真实的世界。

然而,这些都只是20世纪的旧知识,随着21世纪以来的社会的新发展,旧知识已经无法概括得了如今的监控摄像。《蜻蜓之眼》的创新,就是对人类面临新状况的反思,也是影像的新尝试。

是碎片组合,又是意义重置

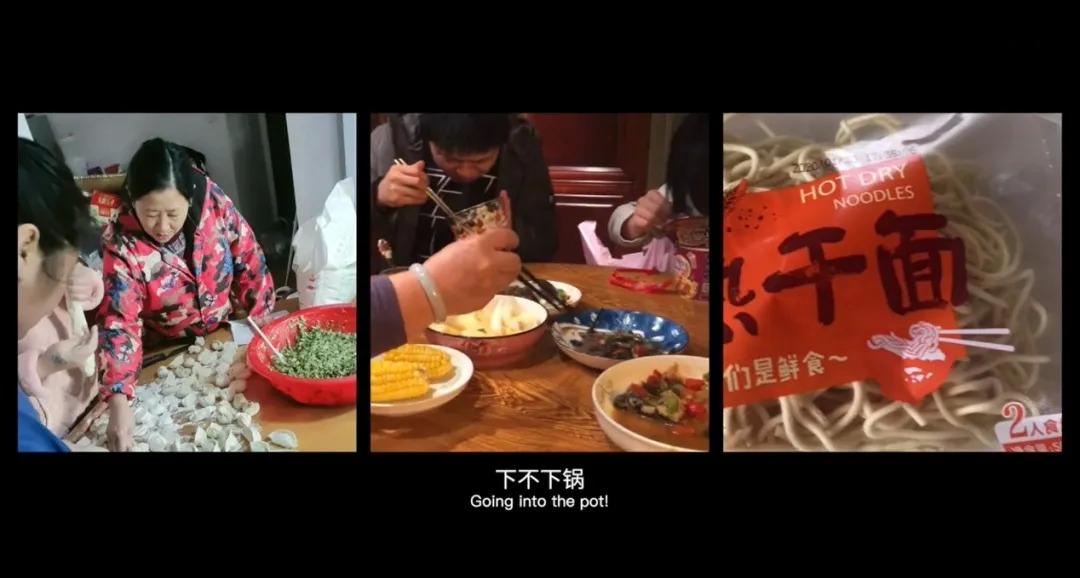

《手机里的武汉新年》由清华大学新闻学院清影工作室制作,主要创作者还是学生。全片时长18分钟,由77为快手用户的112条短视频剪辑而成。据说《蜻蜓之眼》也曾引起了清华大学清影工作室老师和学生的重视和青睐,不知道这是否也成为激发了《手机里的武汉新年》创作的灵感之一?遑论创作者的主观意图与汲取的文化资源如何,从《手机里的武汉新年》作品本身来看,它都可以放在上述的影像序列和文化语境中,且具有了一些新的特点,相当值得探讨。

首先,素材来源于快手平台上用户自发上传的短视频。作为如今国内从一线城市到小城镇、老少咸皆乐在其中的短视频平台,快手唤起了普通民众记录现实的欲望、打开了其参与创作的空间。普通用户上传的短视频,固然不乏粗糙、晃动,但这种“非专业”本身就是对专业纪录片从业者地位的挑战。

其次,碎片化传播给我们的是千万个“真实”的破碎面向,好比盲人摸象、管中窥豹;碎片如何整合,又如何化为一,目前仍需要较专业的创作者来完成。由于疫情无法亲临现场进行拍摄,自然是该片采用如此方式创作的因素;但笔者以为,学习和进行影像创作的大学生,可以说处在专业从业者和普通用户之间,这种模糊的身份有利于其有所创新。这种因为疫情和身份带来的“偶然”和“意外”之作,能否为纪录片开辟出新的可能,尚有待关注。

最后,影像的呈现形式非常新颖。人们用手机拍摄常常不同于相机、摄像机,常常习惯于是竖屏拍摄,这在专业影像创作者看来多少显得“不专业”,但所谓“规范”“专业”都是在历史中经由实践而形成的,并非永恒不变,谁又能保证未来视频的主流不是竖画幅呢?

该片的创作者以横排并置的方式,一方面将许多竖屏的视频纳入到横画幅中,尽量保持了新媒体视频的本色和原味;另一方面,不同于传统蒙太奇时间先后顺序上的组装,这种同一屏幕内空间上的并置,带来了新的视觉经验。

素人创作,正带来新想象

斯蒂格勒(Bernard Stiegler)在中国美术学院演讲时曾说:在未来,想做职业作家和艺术家,就必须比业余更业余,比爱好更爱好,要做“职业的”业余爱好者。笔者认为,《蜻蜓之眼》和《手机里的武汉新年》就在朝向这一方向努力。或许此说法过于激进,但作为业余爱好者的芸芸众生每天都在抖音、快手、B站大量上传自制影像的事实,必然给纪录片人一定的刺激和思考,以更好地探索前行。

在1970年代,西方国家的电视的蓬勃兴起,曾发表了无数摄影作品的著名《生活》画报在电视的冲击下停刊,摄影家中平卓马(Takuma Nakahira)对此评论到:“通过作为大众发言人的记者单方向地向大众传播‘真实’的沟通形态,已经在摄影中瓦解。那样的形态将继续在更为集权、更为独占的电视中延续下去,而摄影已暗中更朝大众靠拢了。”

如今,面对新媒体的冲击,纪录片在某种程度上似乎重复了当年摄影的命运,日益变成为大众所掌握的;且所谓大众不是学习了所谓艺术体制内“艺术家”之美学恶习的“艺术家”后备军,不是模仿庸俗美学的、有教养者,而是真正无名的“素人”。这样的事情已经和正在发生着,比如由业余爱好者聚集成的字幕组、众筹、和开源共享等等。

在这个意义上,把中平卓马另一段话的主语“照片”替换成“纪录片”来用,大体上正合时宜:纪录片不在乎由谁拍,而在乎如何显现世界,由此纪录片之最原始的特性来评价,并让纪录片获得真正的匿名性。

评论