“长篇小说常常被读者所高估,因为读者希望通过他们的评价让其他人认为他们(这些读者)并没有因为阅读作品而浪费时间。”——E·M·福斯特《小说面面观》

在本月的《卫报》游戏评论中,我们对最近几款游戏的评价让不少读者感到了震惊——这些游戏包括《辐射4》、《使命召唤:黑色行动3》、《星球大战:前线战场》以及最新一作《古墓丽影》,我们给这些作品都打了三星(满分五星)。实话说,这些作品在各个方面都有可取之处,游戏的思路也都引人思考,而且画面都算不上非常简陋——但这些作品都在原创内容,游戏机制以及系统的完善程度等游戏的基础方面有所欠缺。虽然我们给予了这些作品三星的评价,但这并不意味着他们就是差劲的游戏,我们也并没有在故意诋毁这些游戏。

3A级大作只能得到三颗星的评价,这对于玩家来说当然算得上震撼。不过,这在另一方面也表明,在游戏发售之前就评价游戏其实越来越不靠谱了——甚至五年前的游戏评论都要比现在直截了当得多。在三十多年的游戏史上,游戏评论的过程其实是相似的:通常,游戏发行商把装有完整游戏的光碟提前几个星期送到评论家(资深玩家或者媒体)手上,这些评论者会玩上一段时间,最好能通关,然后写下他们对于这些游戏的印象,并且给出打分。同时,这些评论家还要着重于游戏没有完成或者完成度较低的地方,并且将游戏中出现的bug以及游戏可以提高的细节列表反馈给游戏开发商,以便他们在游戏正式发行之前进行修改调整。

你不再是在玩游戏,更像是在给开发商进行投资。

现在事情变得不一样了。首先,游戏发行商不再敢把游戏提前几周送出去给人进行评论,这主要是担心游戏出现泄漏的风险,现在的bt网络实在太发达了。一般来说,在游戏发布前的一段时间,开发商会专门组织游戏媒体参加一个评论会,这些媒体得亲自派人前去进行体验。这样的过程由厂商主导:一般来说,你会被关在一个酒店或者一间办公室里面,花上两三天时间匆匆玩过去,如果有多人游戏模式的话,他们还会架设一个局域网。除此之外,你不能获得更多的信息,与其他游戏进行比较。另一方面,由于现在对游戏打补丁非常方便快捷,为了保证发行进度以及销售额,厂商往往会在发售日那天发布一个算不上“完成”的作品。至于游戏的bug或者游戏硬伤等问题,则通过日后的补丁甚至DLC来解决。这就是为什么《卫报》的游戏评论总在游戏发售日才出炉:我们不是专业做游戏的媒体,我们的评论家掏钱买游戏,在自己家里面玩儿,在写评论的同时也留意与其他同类作品进行比较,并且时刻关注网络媒体上玩家的最新动态。玩家评论也是我们三星评价的重要来源。

而且,我们在游戏发售日那天买到的游戏甚至并不一定包括这部作品的全部内容,你得在后续的DLC上面花钱才能体验一些非常诱人的东西。这样的例子并不少见,比如《战地4》,《模拟城市》以及《GTA Online》都有着相当庞大的下载内容库。而在一些作品里面,下载内容里面甚至包括了游戏的核心内容,比如说《最后生还者》,这个游戏相当值得一玩,但如果你要体验游戏剧情的全部内容,你得花钱购买它的DLC《最后生还者:抛诸脑后》——在这个DLC里面,顽皮狗补完了艾莉这个角色的故事,让故事变得更加完整而又具有深度。

而更多的大型厂商甚至不再把自己的产品当作游戏来看,他们与其说在做游戏,不如说在打造一个平台。最典型的例子是Bungie的《命运》,这个游戏在发售之时得到的评价就差强人意,而你花四十美元拿到手的游戏甚至只能算是一个半成品,大量的游戏体验欠奉,玩起来相当无聊。大量早期的尝鲜者纷纷退出游戏世界,留下一个烂摊子,直到后来,大量后续内容的推出才让这个游戏能够以此为继。《命运》像是目前游戏界的一个缩影:你不再是在玩游戏,更像是在给开发商进行投资。

同时,我们能够看到大量作品将永远停留在早期demo的状态,比如独立游戏社区里就有很多只完成了一部分的作品,而它们维持这种状态已经积年累月了。这种情况下,我们显然不能直接对他们的Alpha版本或者Beta版本进行评论——但是,如果等到这些游戏最终完成,那么得花上多少年呢?另一些人选择了随着时间的推移,补丁的完善对游戏的不同版本进行评价,比如游戏社区Polygon现在已经开始对游戏发售,更新等不同阶段给出不同的反馈。但这种情况下,游戏评论就不再是一锤子买卖了,它更像是对游戏的一次全身体检,并且随着“病人”的好转而改变评价。这种情况其实挺可怕的,只有当游戏漏洞全部补完,再没有补丁可以推出的时候,才能给一款游戏盖棺定论。

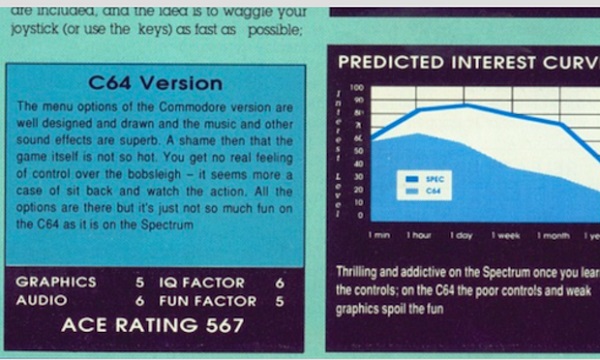

但即使如此也不能解决一些隐藏在表面以下的问题。游戏评论最初游走在“艺术批评”以及“产品评估”中间,因为没有人知道到底什么才算“评论”一款游戏。在七十年代后期,那时候的游戏评测一般发表在计算机杂志上,看起来跟评价一款新的磁盘驱动器或点阵打印机没有多少区别,评论员会从几个特定的方面对游戏进行评价,包括画面,音效以及可玩性——但这种评价变得越来越难以应付新的游戏产品。到了1980年代,一本风靡一时的杂志《ACE》第一次开始给出完善的游戏评价标准。他们为每款要撰写评论的游戏提供了一条“兴趣留存曲线”,以一款游戏能够让人玩多久来给出分数。下图为《ACE》杂志做出的一次典型游戏评分,包括画面,音效,难度因素以及趣味因素。值得注意的是,一款游戏的总分高达一千分!

然而,今日的游戏已经不再是往日的模样了。电子游戏已经跟电影或者音乐一样,成为文化领域的一部分,它们能够带给使用者的体验虽然更加主观,但它独特的互动体验以及更为广阔的创作平台为创作者们提供了更大的可能性。而且,与其他当代艺术一样,游戏作品也发出了更为广泛的声音,在一些敏感话题上如女权问题以及酷儿群体方面,游戏作品甚至走得更远。而游戏工业(或者说那些已经商业化了的领域),这样一个曾经封闭的圈子,却沉浸在自己原本局外人的地位,对这些问题敬而远之。

而且,现在发出负面评论还要面临一些压力:有时候,评论者会被指责对某一游戏类型有偏见,或者他们的评论会被认为过于主观甚至“缺乏常识”。但是,如果只是对游戏的表征进行复写,那么写出来的东西就不像是“评论”了。在游戏的“开箱评测”与游戏内容的批评之间,当然是后者更具价值。老实说,不少玩家对此并不买账,但话又说回来,即使对于游戏所属的领域不算了解,谁又乐意看一篇充斥着关于类型历史,冗长无趣的游戏批评文章呢?

为什么玩家会对游戏的负面评价感到愤怒?一方面是由于他们热爱这款游戏,并乐意为其鼓吹。在这种情况下,对游戏的批评往往也成为了对游戏玩家自身的批评:没有人愿意听到别人对他们在上面花了不少时间和精力的东西指手画脚。这种情况并非只发生在游戏领域,从电影到足球赛场,唱反调的批评家们往往受到粉丝的唾弃——人们往往会因为自己的兴趣收到质疑而变得野蛮。而其他平台也未必就做得很好,网站评论,reddit跟帖或者爱好者论坛里面,只有最为主流的声音能被圈外人注意到,而少数派会被刻薄地嘲讽。如果一款游戏的失败之处不能被公正地发现、表达,那么游戏作为一种艺术文本,又如何能够从兴趣或者“产品”之中超脱呢?

游戏的价值何在?

在某种意义上,当今游戏评论的好坏决定了这个游戏能够为厂商赚多少钱。游戏算不上便宜,你玩一款游戏一般得为它花上25到50美元。而玩家对此的期待甚至更多——当然,游戏的发展历史告诉我们,一款游戏的内容的确变得越来越多:今天,要完成一款rpg游戏通常得花上一百个小时。但是我们真的应当在某个游戏上投入那么多时间么?《星球大战:前线战场》就是一个例子,我在玩这款游戏的时候就明显感到了它后劲不足,基本上来说,游戏的前六个小时就涵盖了这个游戏的所有内容。但这真的能说明这个游戏没有什么价值么?

同样,还是以《命运》为例,如果你要购买游戏本体以及现在所有的DLC可能得花上一百英镑。考虑到大量的玩家每天在这款游戏上要花三个小时,与其他多人游戏相比,100块钱绝对算不上太贵,如果你拿这点钱去健身房的话,肯定支撑不了多久。同理,甚至我在《星球大战:前线战场》上面花的六个小时,折算到游戏的单价上面,也比去电影院看三场电影要便宜。

给游戏打三星的理由只有一个:这些游戏在基础方面做得不够好。我们并不是想唱反调哗众取宠,我们同样用心玩了游戏,而我们对这些游戏有自己的看法。如果你只是希望我们能够跟大众保持一个步调的话,我觉得这不太可能:人类可是情绪动物,他们会为伟大的作品较好,也会对不太好的东西皱眉头。

而离开具体的作品不谈,在任何一种游戏评论中,评论者也不可避免地会掺杂个人喜好以及自身对作品的理解。即使在最为“客观”的新闻报道里面,作者也会有意无意地把自己的观点、看法带入描写之中。与小说或电影不同的是,游戏始终在进步甚至进化。你今天仍然可以打开三十年前的《超级马里奥兄弟》,看看那时候的游戏是什么样子的——设想一下,如果你活在三十年前,你能想象今天的游戏会是《命运》或者《巫师3》甚至steam平台上的独立游戏这样的么?对于一个不停变动的事物而言,评价标准当然得与时俱进。

在我看来,游戏评论其实有点像是为一段恋爱关系进行评价,你可以说清楚这段关系当下是什么样的,但你很难说出未来它会如何发展。

(翻译:刘言蹊)

来源:guardian

评论