建筑师 何健翔

文|建筑档案 何健翔

“其实我们在留恋过去,寻找城市失去了的痕迹以及其他东西。建筑可以在新与旧之间找到一条路径,实现与未来生活的对接,但同时与过去连接,让过去不曾泯灭。时间线在这里留下了印记。”

变与不变

在不同的城市里,不同的文化背景下,思考着不同的空间和建造。建筑师在做建筑的时候,有机会去体会文化的丰富度和多样性,这是做建筑最好玩的地方。

在我们城市发展的历史里,能清晰地看到一个地方现代化的历程,也认识到目前自己的城市和文化也正在经历这样的过程。我们需要经历彻底工业化(与信息化复合)。在我回国前两三年,雷姆·库哈斯的影响力很大,很多建筑院校里的学生,都在热议他的理论和作品。荷兰的建筑跟传统的欧洲主流建筑是很不一样的,那几年学校里面很多设计开始受荷兰影响,自己正是在这段时间在欧洲学习和工作。雷姆的理论有悖于传统建筑思考,发现与承认历史和现实中的不连续、不和谐,将变化或异化作为建筑的动力,更改建筑学传统的认知。

在欧洲的语境里,比较好理解库哈斯的想法。从欧洲传统上来说,无论是传统还是现代主义的讨论都是一种精英文化。在那种文化里,建筑学是一个象牙塔,是属于知识分子的领域,一定要跟世俗与商业划清界限的。而在库哈斯眼里,传统意义上的建筑学早就消失了,现代主义者们追寻的乌托邦也已不复存在,我们需要重新理解建筑。这就像在一个相对自足和封闭的状态里,突然来了一个强心剂,打开了一扇甚至多扇不同的门。

欧洲留学观摩巴塞罗那密斯-凡德罗展厅 摄于2002

去年在我母校华南理工大学评毕业设计,有个学生选择了半研究半设计的课题,对象是华南的一位老先生做的一个很特别的建筑,广州文化公园里的水产馆。这个学生做了一个考证,根据图纸对最早的材料进行判断;另一方面,她也尝试着重新对建筑进行某种修复性的再利用。根据考证建筑的一段透光走廊的半透光顶棚采用了木框架加油纸的做法。学生认为这个做法是因为那个年代没有钱、经济原因而导致的结果。她的结论是如果当时经济条件许可建筑师应该不会采用这个做法,因此修复是可以改变构造和材料去做出原有的效果。

从历史的角度来看,可能正是这种无奈之下的低技策略以及材料恰恰最能够体现当时的状况,而由此得到当时的现代性。因此我的观点是当下的时代背景及建筑师的状态和以前不一样,改变了构造和材料反而失去了保留那个背景之下的现代状态。具体可研究在同样的构造下何种具有耐久性的半透明材料能够重现当时建筑师所面对的社会经济现实以及现场的感受和情景,实际上,建筑还不仅是一个感受和情景,它的建造和维护过程就代表一种文化的取向,这里可以产生出很多有意思的讨论。如日本的很多古代建筑,每隔一段时间变完全采取最古老的方式重新建造,完全不考虑所谓再利用的问题。有时候我们不能总用“发展“的方式去对抗长久存在的东西。

“一切都在变化,但是无论怎么变,我们都要保持专业的理性和冷静,保持清醒。在特定的情况下,我们还需抽离出来,保持一种独立思考和判断的能力。”

在峻冷中寻找诗意

刚回国时参与的都是大型的城市发展项目,如广州大学城项目、白云国际会议中心等。在这些项目的建造过程中,积累了很多实践经验,但同时也让我意识到了问题。建筑的初心和理想在这些大型项目当中往往被繁冗和错综的组织和关系消耗殆尽,所有参与的人们都已失去对建筑和设计本体的热情与兴趣,最终已没几个人还能真正关心这个建筑的既定目标。

工作室成立的初期是一个摸索的阶段,迫使自己思考新的问题:公司对我们来说意味着什么,公司是不是我们想要的?这么多年过来,我们还算找到了问题的答案。实际上,现实总给大家以无限可能的错觉,但是抹除错觉之后,你会发现剩下可能性不多,路向基本是清晰的。

成立个人工作室 摄于2009年

工作室成立初期做了不少竞赛和投标,同时有一些做改造项目的机会,这些项目为我们小团队的成长提供了机会。只有自己亲历,才能真正了解和建立应对现有社会现实的方式。建造什么样的建筑,团队往哪个方向走,都需在过程总摸索。

我们实践面对的城市不像一些有序的城市(如北京)那么规整,所有空间、社会关系都咬合纠缠在一起。任何一件动作,都关系到周边,都是一个城市问题。第一阶段的实践主要是一些旧工业类的改造,这对于我们来说是一个很好的自我成长和学习的过程。独立的建筑师比较易于介入这类项目,因为不需要设计院或体制资质等方面的支持,似乎是体制之外的事情。而且,做改造对建筑师来说也是一个好的训练。国内建筑教育(至少在我们那个年代),设计题目通常就一块空地加抽象的功能任务,缺乏周边环境与历史背景。而改造旧地,必须面对它所具备的现实条件,不能主管强加,各种决定因素更加复杂,无论对建筑的思考还是实际的建造操作,都有很大的帮助。

广州EMG大石馆

2009年改造第一个项目,那时候选择进驻旧工业场地、希望在荒废的空间里做些事情的人都具有某种理想色彩,这与而我们希望在设计中开发历史空间新的可能性的想法不谋而合。如何产生一种新的公共性、集体性一直是我们尝试探究的问题。早期的工业改造项目我们常常发现在废墟里面可以产生非常有意思的艺术活动,从中灌输艺术交往和文化交往的可能。

广州EMG大石馆

“其实我们有时候在做事时并无十足把握,但往往在专注做的过程中有新的发现。”

做建筑的心态,是在峻冷的现实里发现诗意的东西。正如在炎热的南方城市中可以看到破损的建筑里长出一棵棵优雅的小树,这便是诗意的状态。

乌托邦是一个支点

我们现在要思考的问题是,如何在一个快速工业化的年代保持人和城市的创造力。我们不排斥生产,但要追问人如何存在?时间和空间上如何衔接,这是我们在设计上思考的内容。

广州白云国际会议中心原来的设计概念很特别,是一个城市和公共的概念。体量上它是一个庞然大物,化整为零,我们把它分成了五栋与生态连桥交织的线性建筑。连桥是从老机场(新城市中心区)一直连接到白云山上的公共绿道。它是一个城市的公共景观系,我们希望会议中心可以跟市民共融共通。但是建筑最终没有能实现这个想法,过程中它被异化为另外的东西,这对我们的触动很大。我们现在的想法很简单,尝试去做一些独立的项目,可能是很小的项目,但我们更关注它们是否能够被最大限度的控制,结果是否可控可实现。

我们没有专门去区分出实验性建筑和一般性项目,希望每一个项目都带着社会性的研究话题。

过去两三年,我们增加了居住性质类的项目,比如万科松山湖的员工宿舍和他们业态里的新青年社区项目。我们对此很感兴趣,因为这种新型公社渴望重建一种集体精神,一种公共性交往。项目中所倡导和体现的公共性,是建立在当下都市的人口流动性的显示之下的、一种保持个体独立而展开的自由交往。在建筑上、在空间上如何促成这种交往,是我这几年一直在做的事情。我把它称为“新集体主义”。

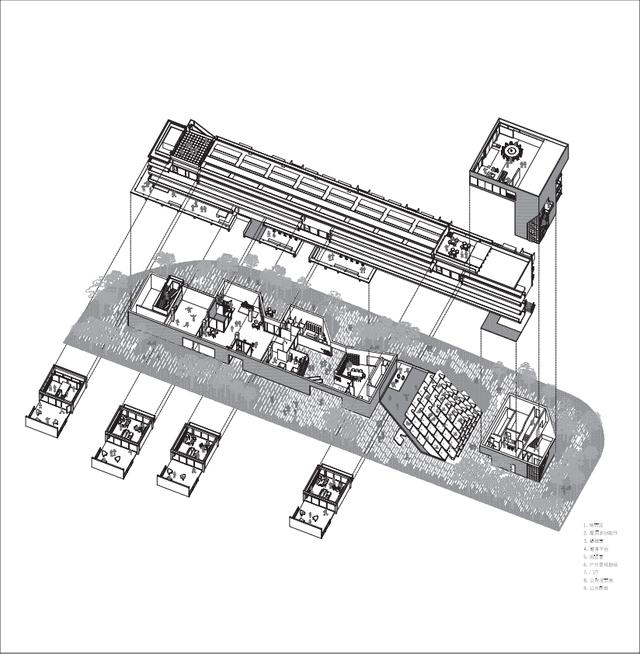

万科松山湖住宅产业化研究基地集合宿舍 轴测拉伸图

万科松山湖住宅产业化研究基地集合宿舍

在网络盛行的时代,虚拟世界在实体空间上把人们切割得更厉害。更多人习惯在线上进行交往,真实的、面对面的交往少了。“新集体主义“倡导的是包容,包容不同的想法、不同的生活方式,因为我们的城市会聚集越来越多不同背景的人群以及不同背景的文化理念。

我们的建筑没有符号化的语言,每一个项目都是我们一项新的文化任务、都从未知的状态开始探讨未来的空间和建筑可能。在这个时代中大家都处于一种未知的状态,我们不知道十年以后城市会变得怎么样。而在当下,我们鼓励人们的偶遇与交流,让不期而遇的人们相互学习,在这段偶然相遇的时空里一起相处。这种“情境主义式“的空间设想,是我所喜欢的。

万科松山湖住宅产业化研究基地集合宿舍

60年代出生的一代人,内心都有一个乌托邦,会相信并追寻某个终极理想。无论做建筑还是社会发展,希望到达某种终极的永恒状态。而70年代出生的我心中的乌托邦,并不期待永恒不变,而是针对每一个特定的地方。它像一个绿洲,像一个小岛,是未来的一个支点。

“在我的内心,是希望能通过设计能给予一些让大家可以承载理想的空间。”

在我们的建造项目中,空间的生产不可避免,但是除了生产,它还可以容纳理想,容纳一些看似无用的思考,无用的讨论。我们是用我们的行动去定义一个空间。

本文图片由源计划工作室提供

评论