文|华夏基石e洞察 薛冬霞

很多老板都希望员工打了鸡血一样地干活,积极主动、孜孜不倦,这种期望是可以理解的,经过几十年的发展,中国企业已经到了需要向管理要效益、比拼人均效能的新阶段。但是另一方面,很多老板对员工批评、苛责甚至辱骂,漠视员工的情绪感受、情感体验,还停留在员工就是实现组织目标的工具的旧认知里。拿着旧地图是找不到新大陆的。组织要生存、发展,需要关注员工的能量。

一、为什么要关注员工能量

在回答这个问题之前,先说说人为什么要吃饭?

根据能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其它物体,而能量的总量保持不变。人也是一个系统,要维持最基本的生命活动:心跳、呼吸、听觉、视觉神经信号的传递等,都需要消耗能量。消耗的能量,需要得以补充,如果一直不补充,人就会死亡。吃饭就是人们获取能量的方式,进入体内的食物被各种酶分解转化,成为身体所需要的能量。

不仅是人,其实宇宙中的一切都靠能量的转变而运作。爱因斯坦的质能方程:E=MC2就是对这一现象的极简概括。

我们从小就知道人不吃饭会死,即使可能不明白背后的道理,所以没有哪一位老板不给员工饭吃。但很多人没有意识到人们的认知、信念、情绪、精神也蕴含能量,并且是极大的能量。

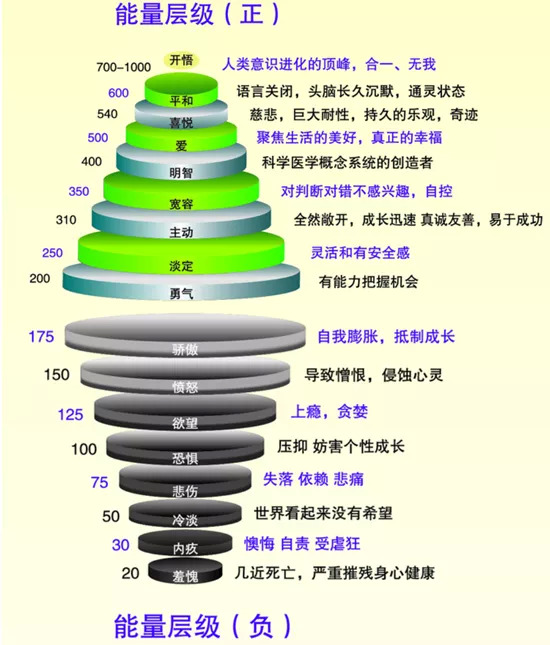

美国著名心理学家大卫 霍金斯博士通过三十多年的研究,提出了“能量层级”的概念。他认为一般人的能量在1到600的层级范围,代表了人类中绝大部分人的心理体验和能量场的强度。最高层级的开悟只有佛陀、甘地、特蕾莎修女这样的圣人才能达到。

能量以200为分界线,大于200为正能量层级,小于200为负能量。在正能量层级,人会有安全感、积极主动、待人友善,充满活力与好奇心。而在负能量层级,人就容易感到失落、怨恨、变得脆弱,生命缺乏活力和动力,也更容易受到环境影响。

一个人能量大小最直观的表现就是所呈现的精气神。生活中有的人会给人感觉精气神很足,能量满满,而有些人,即使没有躯体疾病,也表现得萎靡不振,这就是不同的人不同的能量所致。话说当年马云见孙正义,路演六分钟,拿下2000万美元的投资,不管这6分钟,是江湖传奇还是孙正义一贯的做事风格,如果马云没有足够的能量,没有令人眼前一亮的精彩呈现,拿到投资的可能性都微乎其微。

人的能量是由内心的信念、情绪、渴望等方面决定的。人逢喜事精神爽就是良好情绪带来的能量提升,万念俱灰之人表现得死气沉沉就是失去生活信念,能量耗散后的结果。

人有自己相对稳定的能量层级。外在因素的变化会短暂影响一个人的能量变化,就像一个人满满负能量的人,可能会因为中了彩票能量提升,但是喜悦退去,他还是会回到他的负能量状态。一个人的能量水平会在他相对稳定的能量层级上下波动。

不同的人有不同的能量。有些人就像能量的黑洞,一靠近他,人会觉得自己的能量被拉低,所以远离负能量的人几乎成为所有人的共识。而有些人则不同,像太阳,一靠近,觉得自己也被照耀、赋予能量。

高能量才能产生高绩效。工作的背后是能量输出,能量输出的前提是员工有能量能够输出,就像“要让马儿跑,先让马儿吃草”一个道理。要实现高绩效需要有高能量的供给,正如专业的运动员除了技术方面的精进和提升,还需要优化食谱。

二、组织中影响能量的认知误区

在和一些老板交流过程中,当笔者表达需要关注员工情绪,以保证员工们具有完成高绩效的能量时,很多老板往往觉得难以理解,反应道:“工作本来就是很辛苦的啊!”甚至有老板说“什么积极情绪?我们的员工就是上班如上坟!”

其实这些只是认知误区而已,下面笔者梳理了影响员工能量的6个认知误区。

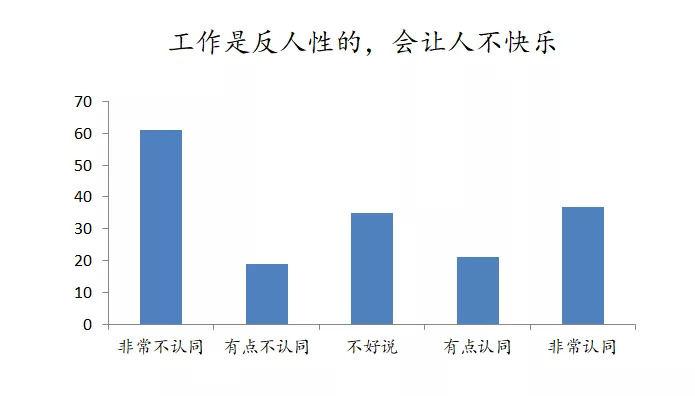

误区一,工作本身就是痛苦的。工作确实会给人们带来责任、压力甚至痛苦,但这是不是工作的全部呢?笔者曾在进行培训时,做的一个小调查显示:49.70%被调查者并不认为工作是反人性的,会让人不快乐。在和学员的互动中,很多人表示总体上工作带来的正向体验大于负向体验,比如个人成长、价值实现、与社会的链接。如果老板认为在你的组织中员工认为工作是痛苦的,一定是自己的组织出了问题,它并非真相。

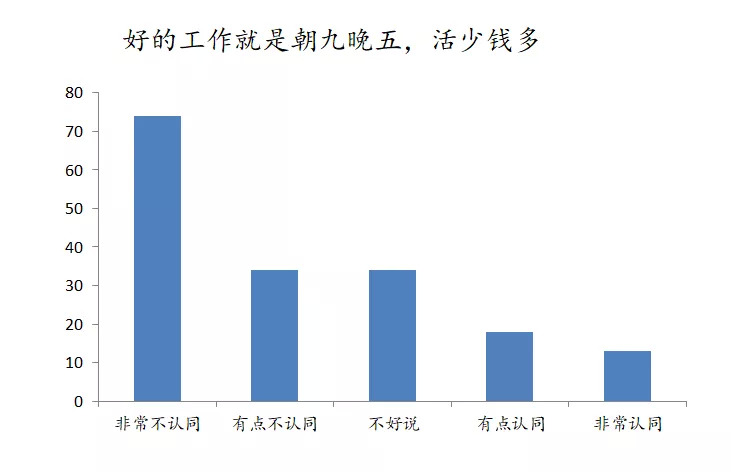

误区二,员工只在乎钱。以上小调查的另外一个题目是“好的工作就是朝九晚五,活少钱多”,结果显示62.43%的被调查者不认同这样的观点。

美国行为科学家弗雷德里克·赫茨伯格因提出员工激励的“双因素理论”而名扬天下,他发现组织中有两种因素,保健因素和激励因素。

保健因素:与工作的周围事物有关,比如工资报酬、工作条件、福利待遇等方面。

如果保健因素得不到满足,易使员工产生不满情绪、消极怠工,甚至引起罢工等对抗行为;但保健因素得到一定程度改善以后,无论再如何进行改善也很难使员工感到满意。

激励因素:与工作内容有关,比如工作表现机会和工作带来的愉快、工作上的成就感、对未来发展的期望、责任感等。这些因素如果员工感到满意,能够极大地激发员工工作的热情,提高劳动生产效率。

随着越来越多的90后、00后步入职场,他们比以往任何代际的员工都更看重工作体验感、个人价值、成就感。如果到了2020年,还认为员工只是经济动物,就输了。

误区三,批评、惩罚会使人进步。在我接触过的企业中,总体感觉惩罚、批评甚至辱骂远远多于认可、表扬,这也许和“棍棒底下出孝子”“忠言逆耳利于行”是一样的逻辑,不过这些观点缺乏科学验证。倒是美国心理学家洛萨达提出组织和人际互动的“洛萨达线”,他认为组织和人际互动中包含支持,鼓励、赞赏,乃至感谢等的正向评价和反对、批评、冷言冷语甚至讽刺打击等的负向评价,两者的比例大致为17:6,也就是约为3时,是分界线,大于3,人越积极向上,组织也会越发繁荣;反之,则容易消极低沉,失去活力。因此,要保证员工产生高绩效,一句负向评价需要用三句正向评价来抵消。

误区四,快乐是不够努力的迹象。有研究表明,快乐与绩效之间存在正向的互动关系。一方面,快乐有助于员工实现高绩效,哈佛大学著名心理学者、幸福课设计者肖恩·埃科尔通过对全球48个国家、275 000人的数据分析发现快乐可以给组织与个人带来巨大收益:组织生产力平均提高31%,企业的客户满意度平均提高12%,工作效率提高16%,工作投入程度高出32%,工作满意度高出46%。另一方面,高绩效会提升员工的成就感,从而让员工更快乐,促进意识与行动的高度融合,产生更高绩效。

误区五,快乐是做事达到一定程度的结果。组织中很多人盼着新产品研发之后、市场占有率到达一定程度、公司上市之后,就可以快乐,所谓“先苦后甜”。这种想法就像“等我考上大学,我就可以快乐了;等我找到好工作,我就可以快乐了;等我成家了,我就可以快乐了;等孩子大了,我就可以快乐了……”最可能的结果是当你走到自己人生的尽头时,依然没有快乐。快乐不是存储在商店中的产品,等有钱了就能买回来。它是一种能力,是在此刻就可以培养和拥有的能力。就像如果没有好好练习写字,不能指望有一只新笔,就能写出漂亮的字一样。

误区六,痛苦也有价值啊!很多天才不是有抑郁气质吗?有很多人是遭受痛苦之后,获得了惊人的成就,比如司马迁、贝多芬等。也有很多企业家罹患心理方面的疾病,比如任正非就坦言自己曾经得过抑郁症,很多次都想自杀,是在走投无路时,创办华为。

痛苦有它的意义。比如痛苦会促使人思考,促进人成长,让人们体验到人生的另一面,更加珍惜所拥有的快乐和幸福。

虽然痛苦有其意义,但不意味着人们要追求痛苦。从人性来讲,是趋利避害,也就是说追求快乐,避免痛苦的。人们追求快乐,是因为快乐能给人带来愉悦的体验,而愉悦的体验对人的生存和发展有其价值,最基本的是能够保持和提升能量,有能量的人比没有能量的人在自然选择中更有可能获胜,从而延续自身。就像未被社会化的小孩,天生就喜欢甜,不喜欢苦道理是一样的,这是人类在百万年的进化过程中所形成的。

尽管人们追求快乐,但是快乐并不那么容易得到,人生坎坷,必然会遇到困难与挫折,正所谓“人生不如意十之八九”,痛苦也就在所难免。痛苦的价值来自人们对不可避免痛苦的超越,而不是对痛苦的刻意追求。

三、构建高能量组织

关注人的需求。我曾遇到一个企业,研发负责人与老板是同学,创业十年,研发负责人越来越觉得自己没有得到公平的待遇,于是他在负责公司研发的同时,又在外面自己做一摊,接一些小单子。最后小公司还是没有持续下去,他偷偷把公司的专利拿去私下转让。

这世界的法则很简单,如果老板不为员工着想,员工会为自己着想的。稻盛和夫说:所有的企业经营问题,最后都是人心的问题。

过去三四十年,中国企业的发展在很大程度是借鉴西方企业管理的理念与方法,关注组织架构、管理制度、流程方法的构建,这些方面是有价值的,帮助中国企业实现了从野蛮到规范的迈进。但当中国企业迈向2.0 ,劳资关系的博弈从买方市场变为卖方市场的时候,如果还继续漠视人的需求,将很难在竞争中持续取胜。道理很简单,在所有的生产要素中,只有劳动能够实现增值,你可以雇佣一个人,但只有这个人本身能决定自己为组织贡献20%还是120%的努力。

明晰组织的使命、愿景。人什么时候是最有能量的,有很多因素,但为了目标而奋斗一定是其中之一。在萧伯纳写的《人与超人》中,充分描述了人在追求目标过程释放自身所带来的能量。

人生最大的乐趣莫过于能够为了一个你认为重大的目标而努力,成为大自然的一支力量,而非整日里为了一己之私的一些不尽如人意的小事而怨天尤人,只恨这世界未能倾尽一切来讨你喜欢。

当我死去的时候,我希望自己已经鞠躬尽瘁,倾尽所能,因为我做得越努力,就活得越久。我因这生命本身而欢欣喜悦。在我看来,生命并非是什么“短短的蜡烛”,而是一支暂时由我掌握的辉煌灿烂的火炬,再将它交与后来者之前,我要让它发出尽可能多的光芒。

在我过往管理咨询的访谈中,很多员工表示其实自己是不怕苦,不怕累的,但最消耗人的是:很多事做了半天,然后就没有然后,或者员工不知道为何要做。

当人明白自己为何奋斗,就能激发无限能量,对组织而言,同样如此。只有明晰组织使命愿景,才能激发人。

增强人与人的链接:人从本质上来讲,是社会动物,需要相互之间的沟通与交流。人们对社会关系的需要,如同对阳光、空气与水的需要一样。有研究表明,在职场,对人造成最大困惑的是人际关系的不顺畅,如果人们有良好的社会关系,能量将会成倍增加。社会关系与快乐的相关系数达0.7,一般来说,只要达到0.3就是显著相关。每一次积极的社会链接,都有助于带来身心愉悦,产生高绩效。

不过需要说明的是:尽管现在有了很多的线上工具,比如钉钉、QQ、微信等,这些工具的广泛使用,已经在一定程度上造成了人们的信息超载和负担,我曾听过很多人抱怨这些工具的运用,导致工作对生活的无边界入侵,疫情更可能加剧了这一趋势。但我们今天讲的加强人与人之间的链接,并非指的是这些工具的广泛运用,而是建议领导者和管理者们走出办公室,把每位员工看作是鲜活的生命个体,与员工当面交流,聆听他们的心声、给与反馈与认可。

案例:

疫情期间,与我交集最多的快餐店肯德基。当孩子要上网课,先生要召开视频会议的时候,就去肯德基,它成为我在疫情期间的第二办公地点。

在这里,点餐或者不点餐,都可以安静地坐上一个上午或一个下午,没有人过来“提醒”你要点餐,没有人露出嫌弃的眼神,更没有人会催赶。

在疫情最紧张的二、三月份,一大早能看到有些人身旁放着大大的行李箱,趴在桌子上睡觉,也许肯德基是他们在这个城市最后的落脚点。

我疑惑难道肯德基的员工不担心新冠病毒吗?这些人可是天南地北的。相比我曾去一家超市,他们六点半下班,我是不到六点二十到,结果被超市工作人员好心“劝退”,说:你们明天再来吧,我们要下班了,我们都提心吊胆了一天了。言语中满满的紧张与恐惧。

但在这里能感受到员工们的淡定、从容,最近看了刘润老师的一篇对百胜集团(肯德基属旗下快餐之一,还有必胜客,小肥羊,黄记煌,都是她家的)掌门人Joey的访谈,明白了其中缘由。

她提到的几点,让我印象深刻,也许会给大家些许启示:

1.从瑞士回来,1月23日,武汉封城,Joey正在瑞士达沃斯参加世界经济论坛。她听到消息,立刻订机票飞回中国。“当灾难发生的时候,你必须在前线”。Joey说。也只有在前线,你才能做出正确的决策,否则很难打仗。

2.员工是百胜的生命力所在。我们的炸鸡是标准化的,薯条是标准化的,冰激凌是标准化的。唯一不能标准化的,是人心。他们想的东西,不是公司的战略,不是未来的愿景。他们的问题都很具体。首先要让他们开心、自豪。客户当然很重要。但是当员工被照顾好了,客户就会被照顾好了。

3.只有满意的员工,才能创造满意的客户。把员工和顾客服务好了,股东的回报自然来了。

4.我一直要求我的同事,看看是不是能邀请国际大牌的设计师,给员工设计制服。比如我们之前和Anna Sui合作,把员工送去纽约,为他们度身定制了制服。现在的小朋友,穿着大牌设计的制服来上班,会是什么心情?

从中感受到他们对人的关怀、人心的关怀,情绪的关怀,根据能量守恒,员工只有获得组织关怀,有了输入,才能给与客户善意,才会有输出。

最后需要说明的是:尽管这里没有强制消费,疫情期间,我在肯德基充卡四次,消费量可以抵得上过去至少三年的总和。

四、塑造高能量的个人

冥想:这里的冥想与宗教无关,更多的是一种让人们暂停纷扰的思绪,感受当下的技术。有研究表明:大脑平均有将近47%的时间是迷失在各种思绪中,消耗大量的能量忧虑未来,影响人们对幸福的体验。

冥想被称为大脑的体操。冥想会增加代表快乐情绪的左前额叶的活动性,减少代表负面情绪的右前额叶的活动性,增加脑血流量,促使人们放松身心,补充能量。

记录美好日记。每个人的生活都是快乐与痛苦相随,顺心与失意并存,但问题是你关注了生活中的哪个面,人会放大自己所关注的,并最终影响自己的情绪和能量。

美好日记是有意识地去记录与回忆每天在你的工作、生活中发生的美好事件,可以是吃过的一顿美味、孩子的一个拥抱、同事的一个帮助,任何能引起愉悦情绪体验的事件都可以。坚持记录,大脑就会被开心与美好占据,而不给烦恼和沮丧留有余地,能量自然会有所提升。

培养积极心态:美国心理学家埃利斯创建了ABC理论,A是指个体遇到的主要事实、行为、事件;B即个体对A的信念、观点;C指事件造成的情绪结果。我们的情绪反应C是由B(我们的信念)直接决定的。可是许多人只注意A与C的关系,而忽略了其实C是通过B起作用的。简单来说,就是真正影响情绪和能量的,不是发生了什么,而是如何看待所发生的。就像同样失去工作,有的人会认为自己是命运不济而怨天尤人,失落颓废,而有的人会把它视为自己重新思考、定位自己人生的机会。培养自己的积极心态,就不容易被一些小事耗散能量。

当然还有一些其他的方法,限于篇幅,就此打住。读者们可自行学习、了解、践行。

作家王蒙说:“人生是一个过程,是一个时间段,是一次能量释放的过程。”不管是组织还是个人,都应该成为他人或者自己能量的补给者,让生命释放得更持久、更绚丽,温暖他人,照亮世界。

薛冬霞,华夏基石管理咨询集团高级合伙人、鲁东大学教科院讲师

评论