文/华商名人堂毕亚军

首先祝贺万科与宝能的战争,进入到全面开撕的新阶段,并且让我们有幸看到,王石先生能够回答“现,现在两根金条,两根金条放在这,你,你告诉我,哪一根是高尚的,哪一根,哪一根是龌龊的”的德行与本领。

不过,我们不想讲万科争夺战,尤其是扮演先知,去预判未来会怎样,也没有那个能力。我们来讲一讲华商名人堂总编辑黄鸿年,这位堪称宝能系祖师爷的资本运作大师,25年前在新加坡的一个故事,一个多少与宝能系异曲同工的故事。

1980年代初,猛龙过江到新加坡打天下的黄鸿年,干成了一件大事:与李光耀的弟弟李金耀合作,收购了一家上市公司——联合工业。

联合工业原本是一间由台湾企业和新加坡政府合作建立,主要生产销售洗衣粉的工业企业。在新加坡政府决定退出,接盘人还没生米煮成熟饭时,黄鸿年得到了机会。“当时恒隆已经提出收购案,我碰到李金耀,他是著名律师,也是联合工业的主席。他告诉我,他也想收购联合工业,但没有这么多钱,问我是否有兴趣?”

▲图注:李金耀(右一)

当时联合工业有两大业务,一是洗衣粉厂,每年大约一千万新币利润;二是在市中心有座大楼——联合工业大厦。李金耀看上了洗衣粉厂每年的利润,而对地产前景看好的黄鸿年则看上了大楼。两人一合计,就“他要工厂,我要大楼。房地产占80%,工厂资产占20%。我投80%,他投20%,一起把联合工业买了下来。”

拥有了联合工业这个平台后,黄鸿年迅速把公司的主业转到了地产业务上。他不自己搞开发,而是不断买卖地产公司或项目,10年间将联合工业发展成了新加坡的最狼性与强悍的地产企业。许多公司或项目买卖,都写下被新加坡商界新纪录。

如1988年,黄鸿年以2.8亿新币买下百丽宫大厦,之后又以7700万新币买下拥有大厦后段地皮的投资公司进而得其地皮。再过一年后,他成功以6.9亿新币将大厦及后段地皮打包卖掉。一年内,一单生意获利超过3亿新币。这也是当时新加坡史上最大宗的地产买卖。

几亿新币,在今天也不是个小数目,放到差不多30年前,就更是惊人的数字。但黄鸿年的胃口并没有得到满足。他觉得这样倒腾项目还是慢了,不如干脆去小鱼吃大鱼,收购一家更大的地产公司。

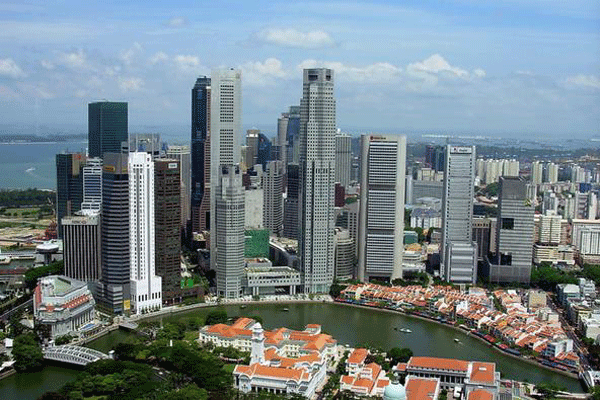

▲图注:新加坡街景

他心中也早就有了目标:新加坡土地(后易名新加坡置地)。新加坡置地是新加坡最大的写字楼发展商,规模比已经做大的联合工业还要大3倍。而且,它还和今天被宝能“强办”的万科一样有机可乘:最大股东只持有21%的股份。

如同在宝能之前,中国商界已有很多人都想干万科一样,当时新加坡的很多商界大亨也都对新加坡置地垂涎不已,但一直无人成功。卖出百丽宫之前,黄鸿年就已看上它,而且动了不少心思,盘算如何能捅破这块铁板。

甚至,他还天真地找到拥有21%股权的公司创始人陶欣伯恳谈,表明自己对陶的一分欣赏,也说明收购的意向。陶欣伯1916年出生于江苏南京,1978年率先回国在南京筹建金陵饭店,是新加坡最成功的华人企业家之一。

▲图注:刚刚落成时鹤立鸡群的金陵饭店

时年74岁,用一生精力创办经营新加坡置地的陶先生,虽然有很有修养,没有以我贵族你草莽的道德与傲娇,来对待靠资本运作迅速发迹的黄鸿年,却也谦逊有礼地藐视了黄鸿年的力量。

“他坚决不卖。还对我说,你要买,从前门来,不要从后门来。”憋了一肚气的黄鸿年,被激发斗志,当面留下一句话,“那好,我改天从前门来。”转身开始了大胆又慎密的捕猎行动。

卖掉百丽宫,手握大把现金后,黄鸿年决定霸王硬上弓。他把新加坡置地的股权结构和各家股东的情况摸了个底儿掉,然后像鳄鱼一般潜伏并寻机出动。

不久,一个机会来了。

“一天深夜,我得知新加坡置地大股东之一科威特投资局有意把手中12%股权转让,条件是比市价高出5%。”黄鸿年一夜没睡,运筹帷幄。第二天一早上班,联合工业召开董事会,一致通过他的提议,马上买下了这12%的股权。

首猎成功后,黄鸿年开始从前门向新加坡置地正面进攻。他发出全面收购献议,同时在市场上全面展开收购行动。因为自己就是资本市场最活跃的人,与众多基金经理交情很好,再加上对谁手上有多少新加坡置地的股权也是早已胸有成竹,所以他的每次出击都很精确、惊险,并且大多满意而归。

靠在市场上收购股份去鲸吞新加坡置地,只要某个环节出一点情况,有些事情提前透露一点风声,整个运作都会功亏一篑。黄鸿年的这盘棋下得惊心动魄,而且步步惊心,期间的明修栈道,暗渡陈仓,柳暗与花明,几天几夜都难讲完。

厉害的在于,尚在全面收购献议期内,黄鸿年便既公开又隐秘地拥有到了51%的股权。公开的是,大家都知道他在进攻新加坡置地,隐秘的是,连很多公司同僚都不了解其背后的具体进展。因而,当黄鸿年再次与陶欣伯会面时,陶欣伯想反击,但反击已经没有意义。

胜券在握后,黄鸿年虔诚地拜会了陶欣伯,开场自然相当尴尬。陶欣伯原以为黄鸿年会“清场”,但黄鸿年却并没有这么做。“我告诉他,我不是来请您走路,而是要请您留任公司的董事长。”在这之后,陶欣伯如黄鸿年所愿,继续出任了公司董事长,直到1997年才卖掉新加坡置地全部股份。

这个收购完成后,黄鸿年出任了新加坡置地总裁,联合工业由此成为新加坡最大的房地产集团,总资产在新加坡金融和国营公司之外排名第一。而这个收购案,也是当时新加坡历史上最大规模的收购战。

▲图注:新加坡置地完成了众多地标建筑与项目

黄鸿年在接受华商名人堂专访时说,收购新加坡置地后,陶欣伯对他说的一席话,让他终生难忘。“当我拿着51%的股权到他办公室。他说,‘我花了半个多世纪,几十年的心血,你一夜之间就拿去了。’”黄鸿年说:“一个70多岁的老人,站在我这个当时只有40来岁的人面前这么说,我被深深地震撼了。”

黄鸿年由此想到的是,人一生中能有几个十年?“如果单单依靠自己,你得用多少青春才能建立起一个大企业。”他感概,“兼并看起来是买厂买公司,实际上,就是拿钱去买别人的青春啊。我花一个月时间,人家却花一辈子”。

也正是因为对收购有这样的深刻的认识。后来,黄鸿年才到中国,举起收购的旗帜,并创造一个晚上买下一个城市几乎所有国有企业的神话。

几十年前的新加坡就有一个好处,法律和规则之下,大家比较一视同仁。我有女朋友就是追求真爱,你有女朋友就是耍流氓的双重标准也并不大行其道。生意就是个生意,资本市场就是个拿钱说话。

你想上位,我可以不欢喜,不欢迎,抵制让你干不成。但若你成了,我一定尊重你作为股东的权利。因为,这事实上也是尊重自己。不然,我天天炫自己上了这个学,读那个书,强调这个规则,那个意识,却连股东平等原则这个基本意识都没有,岂不是公开扇自己。

这也为黄鸿年收购之后与陶欣伯的合作奠定了基础。也因此,陶欣伯后来反倒对黄鸿年多了尊重,而黄鸿年也表示,自己是真的尊重陶先生,认为他耗尽一生的精力建立了这样一个地产王国非常不易。

“如果不是尊敬他,或者他不接受事实,我可以不要他,因为我拿到51%了。地产和别的工业不一样,没有什么高精尖,谁当董事长关系并不大。”黄鸿年说。

人物简介:

黄鸿年,新加坡企业家、投资家、印尼著名财团领袖黄奕聪次子。黄鸿年出生印尼,之后前往中国读书,“文革”期间回印尼,然后到新加坡发展。中国改革开放后,他告别新加坡进入中国大肆收购改造国有企业,创造著名的“中策现象”,并因此被称为是中国资本运作的导师,其案例也被世界多所知名大学列入MBA教材。1990年代末,结束中国的投资后,黄鸿年转向国际资本市场发展,成为著名的金融投资家,被誉为是“股市金手指”。

版权归“华商韬略”所有,如需转载,请联系获取授权。欢迎搜索关注“华商韬略” 微信公众号或下载“华商名人堂APP”,阅读华人商界更多“有价值的人物、事件与思想”。

评论