文 | 杨莉莉

1979年中国开始改革开放,深圳成为第一个经济特区,从此被推到了时代的大风口,产生出人类前所未有的城市化超级样本。仅仅40年间,深圳就成了中国的“硅谷”,迈入GDP 达4千亿美金的国际超级都市行列。

如果从摄影角度来观察这个城市化的超级样本,可以有三个维度。一是空间,深圳的面积比最初大约扩大了5倍不止。第二是人口,最初人口60、70万,现在人口已经膨胀至2000万。最初人口是广东人和客家人组成,现在的人口主体则是五湖四海的外地人。第三是工作(产业),从最初接受港资辐射的“三来一补”、香港的“前店后厂”关系,到现在以高科技立市、以“中国硅谷”闻名、GDP指标已经超越香港。

我将40年深圳重要摄影人的作品按照“时空框架”(time—space cube)做了一个样本上的排序。一是检验大部分作品是不是纪实摄影?实际上,的确都是纪实摄影。甚至可以得出这么一个结论:深圳摄影人几乎对非纪实都不感兴趣。第二,按照深圳的地理扩张的时间节奏来对作品呈现的地理和时间进行归类。第三,将主流体制摄影叙事和民间摄影叙事的“焦点对象”进行标签化、编码化。最终整理出一份深圳40年图像案例。

这些案例的选取,有官方的档案系统,也有重要摄影杂志的刊介,更有重要的美术馆的展览。这些图像案例基本展现了深圳这个小渔村如何在时空中上演“超级都市化”的大剧,这个过程中人的状态、行动、情绪和约束。更重要的是,笔者希望通过这份整体图像案例反过来推导出深圳摄影人的意识。在其时其地,图像为什么会这样生产?用评论家苏珊·桑塔格话说,图像背后的那个主观设计是怎么完成的?

80年代:爆炸性时空框架

当深圳还是广东宝安县的时候,在海关工作的郑中健、在宝安县文化馆工作的摄影师何煌友,都是深圳这一“前身”的优秀纪录者。郑中健和何煌友以一种民族志的朴实手法,将深圳作为一个县城的社会经济生态忠诚地纪实下来,以至于当人们回顾这些人的作品,恍如隔世,就像一个城市在“发展大爆炸”前的起点:极为平静、毫无特色和毫无欲望。

从他们的摄影作品看,1980年以后的深圳,其城市化起初按照多点状散开。这一点有别于其他城市的普遍模式,即“中心-边缘”扩张模式。旧城区是发力的起点,而新边界则因移民的到来而不断向外推移。深圳的罗湖承接了香港的贸易和物流、中英街承担了边境商业互动、蛇口工业区开始推进“三来一补”制造业,成为特区中之特区。直接向中央要了一块地的蛇口工业区,当时有一句响彻全国的口号“时间就是金钱、效率就是生命”,它也是关于深圳城市化“时间地理”框架的最好表达:时间必须非常值钱,城市的空间价值必然要依靠效率才能生存。

这时候深圳摄影人的代表,如周顺斌、钟国华、刘延芳、赵连勤、薛国良、董方明、刘伟雄、孙成毅等人的作品,就是这一爆炸性时空框架的反映。周顺斌在1984年创作的作品《升》,是关于深圳城市化下建筑工人的力量,镜头仰拍工人,视域被正在建设的楼群所保卫,主视线直达头顶上的灼日,照片隐喻着一种豪迈的气概。新的城市家园正在完工,新的生活激情正在燃烧,新的城市空间正在生长。这一切,都是确定无疑、不可阻挡的。孙成毅的《蓝天的诗行》则拍摄蓝天下的巨大脚手架,它更像是一个有关空间的极端认知。空间在蓝天白云之下疯狂扩张,整个生长过程有一种野生式的悄然,这无疑是城市化力量的全部展现。建筑工人在巨形脚手架中呈点的存在,劳动者的主体性不是焦点,让位于城市化空间。

对于深圳摄影人来说,城市发生的一切,既是因为发展太快导致的稍纵即逝,又怕道路会被改回去,变成一段沉积在博物馆里的档案。所以,深圳摄影人特别有时间紧迫感,害怕道路的质疑、旗帜的易变、人心的翻腾。即使是深圳的官方,在当时全国大体制的话语里面也是边缘的民间。所以,深圳摄影人在这个阶段,其实很难说有纯粹的“体制和民间”的视角之分。深圳摄影人无论是对中英街的日常纪录、对蛇口工业区的建设风暴的纪录、对城市物流道路的纪录、对建设者工房棚屋的纪录,都呈现出一种惺惺相惜的礼赞和忐忑不安的表达。对于城市和人,都有一种小心翼翼的分寸。那时候的深圳人,整个都是一个民间!

真正的变化是“春天的故事”。邓小平“1992年南巡”以无比坚定的语气肯定,深圳特区办对了,“要发展得更快一点,步子迈得更大一点、思想要更解放一点”。深圳的故事变成社会主义市场经济改革洪流中最激进的浪花,深圳的故事没有人担心会“烂尾”了。这时候对于深圳摄影人来说,体制和民间的二元开始渐次出现,并开始左右深圳摄影人的城市纪实叙事。

孙成毅:蓝天的诗行,1984

体制叙事与民间叙事

摄影人的体制叙事聚焦在领导人提出的“深圳要作为发展的榜样”。但城市化不仅仅是发展样本、向上级客观汇报改革成果这样简单。城市化本身就是一个发展和问题的集合体:产业地理的扩展、农民工的蜂拥、乡村经济的瓦解、城中村的崛起、郊区化的转移、生态环境的变化、中产阶层带领的新消费经济、城市犯罪的问题、青年亚文化、步行老街“士绅化”(gentrification)改造、以及CBD引发的高端产业集群、还有“深圳是否失去竞争力”的各类发展忧思和质疑……

体制与民间焦点的分野正式拉开。判断是体制还是民间,不是根据其人是否在体制内任职,领一份薪水;而是其摄影的焦点,是追随“深圳是‘发展是硬道理’的样本”这一主旋律,还是展现深圳城市化的问题:“城市化下人与空间的关系”这一命题。

深圳的“民间视野”发轫于张新民始于1980年的“农村包围城市”,随后一大批深圳摄影人开始关注深圳城市化带来的令人不安的“城市奇特景观”。当时的学术背景是李媚主编的深圳杂志《现代摄影》,在1986年提出了未来中国摄影的发展方向,即以纪实摄影为主体的现代主义摄影得方向,影响了诸多摄影人的创作路径。“农村包围城市”是关于移民的主题,就像“城市偏见”理论者Michael Lipton说的那样,“最重要的冲突不是在劳动力和资本之间,而在于农村部门和城市阶层之间”。农民的城市打工者包围了这个城市的空间、兴建这个城市的空间,但是,他们成为城市人的机会是随机的,并不是水到渠成的。

摄影人秦军校则聚焦在“深圳的城中村”,他不仅拍摄“握手楼式”的村景,也登堂入室走家串户,拍摄内景。他呈现出一个逼仄的、简陋的但又富有生气和憧憬的空间。这些村域空间有些是历史遗留建筑,如广东特有的客家围屋、碉楼,有些是村民领略城市化的意识,结合自己的村镇意识,自行建造的“四不像”的住宅。村民的城市化意识投射在空间生产上,展现出一种继承与套利的纠结感。

杨俊坡从1994年起在深圳街头拍摄,至今仍在坚持这个主题。他照片的背景既有典型的城中村、老城区,也有市中心商业CBD,以及原来的“关外”地区,呈现深圳多样的社会阶层和在地性。他抓拍了城市化中女性优雅美丽的面貌。可以说,女性的身份、地位和形象是城市文明程度和时尚程度的直接反映,作品中的女性大都属于城市白领阶层,装扮入时,举止自然大方,可以看出深圳这座城市中的女性,在经受城市高速发展的碾压下仍旧保持着自律和从容。

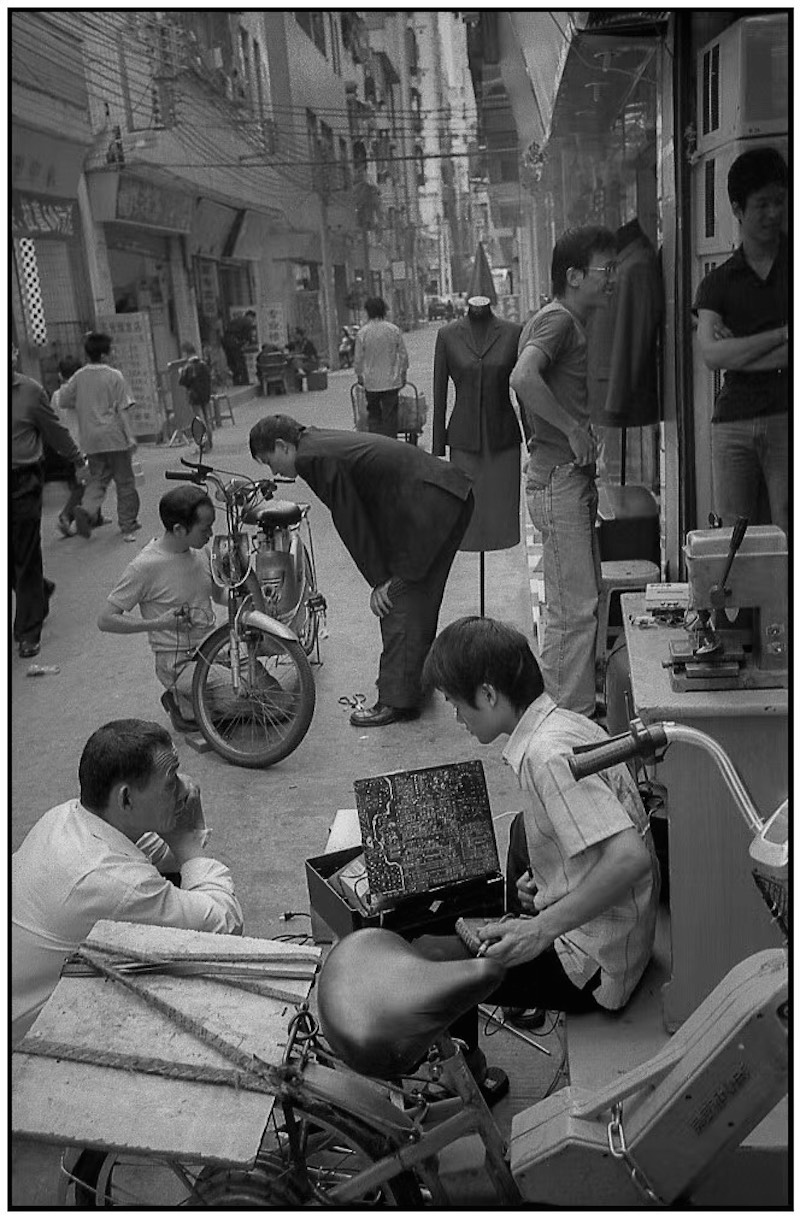

张新民,选自张新民《农村包围城市》1980-2000

秦军校 深圳罗湖笋岗村,2004

秦军校 深圳罗湖田心村,2004

秦军校 深圳湖贝老村祠堂内的农民工,2006

秦军校 深圳光明公明,2017

秦军校 深圳白石洲村,2018

秦军校 深圳光明楼村,2019

杨俊坡 深圳黄贝岭,2006

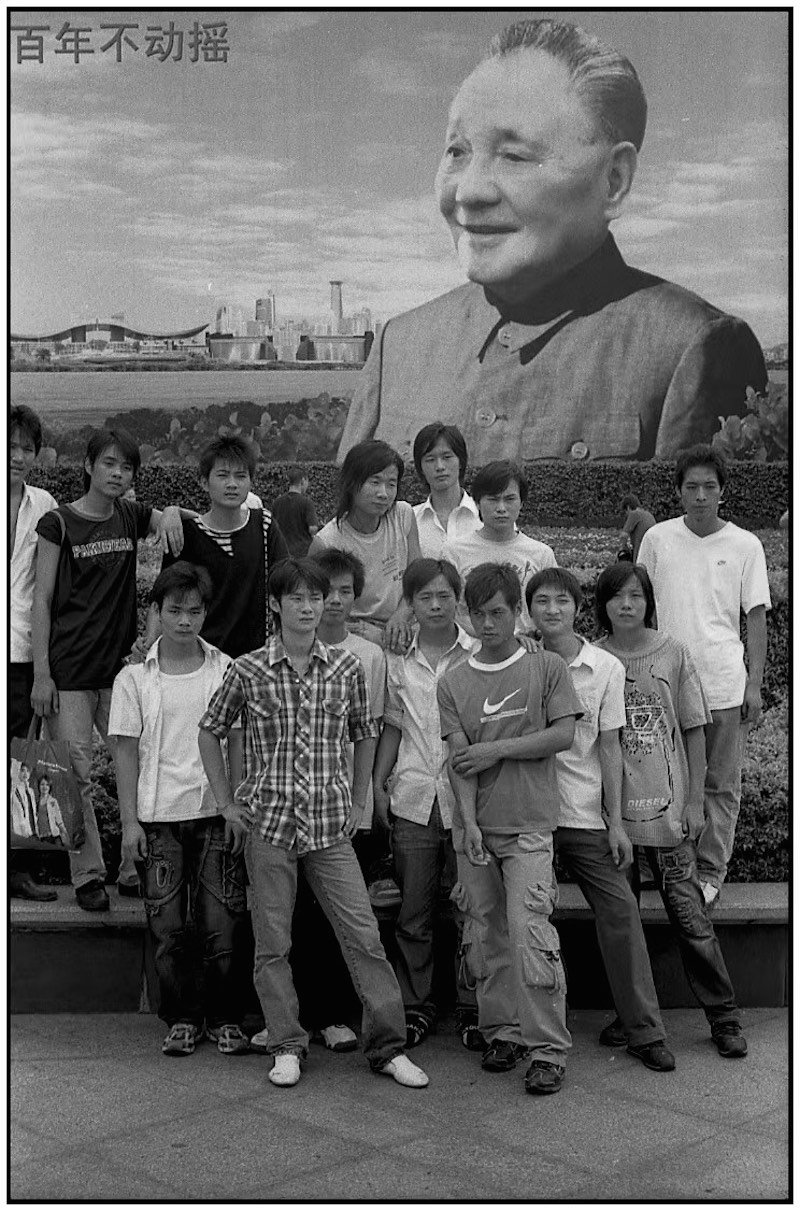

杨俊坡 深圳地标邓小平画像,2008

杨俊坡 深圳坂田,2015

杨俊坡 深圳福田村,2015

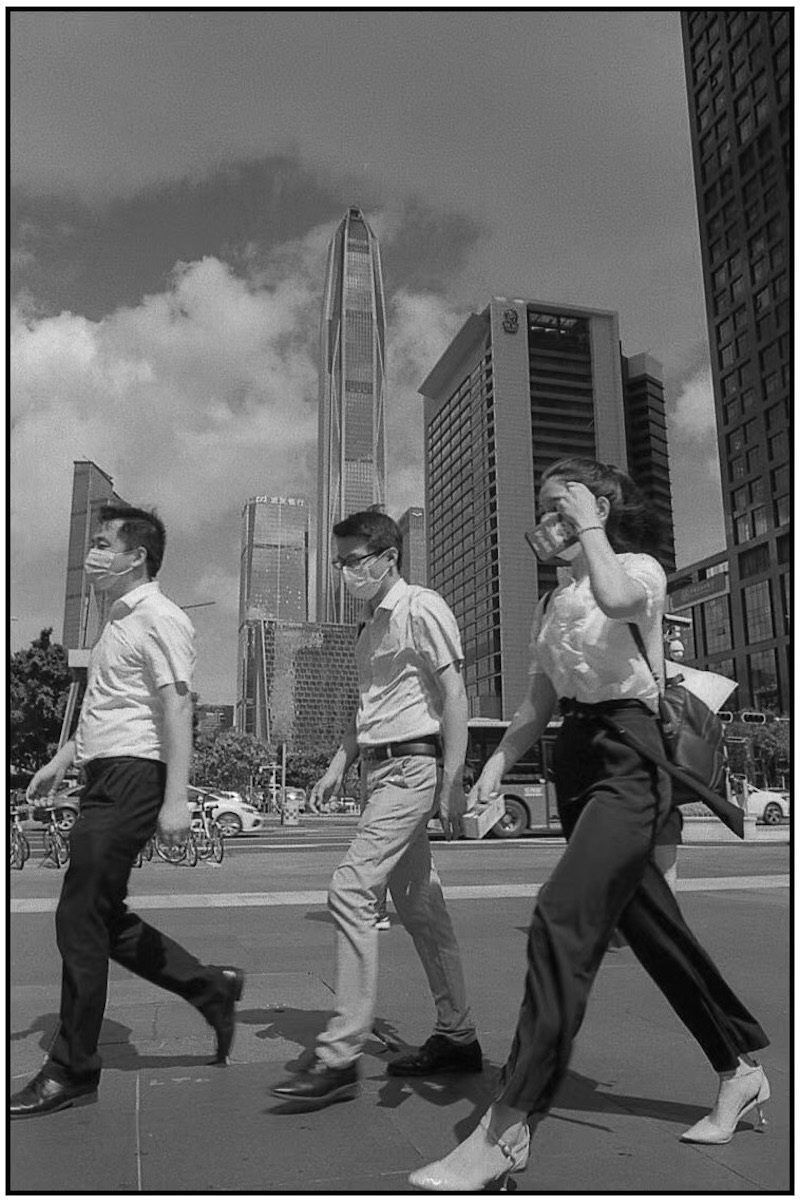

杨俊坡 深圳会展中心,2020

城市化最阴沉的音符

随着深圳城市化的升级,“三来一补”产业开始退却,文化产业、科技产业、金融产业逐浪踏来。深圳也变得阶层森立、形态多元、空间复杂。张新民、陈远忠和郑黎岗关于农民工群像、股灾下的人类、城市爆炸恶性事件的拍摄,隐含着对城市含蓄的批判,因为这个城市看上去已经失控,劳动的失控、欲望的失控和管理的失控。它是城市化最为阴沉的音符。

余海波的《大芬油画村》是关于深圳一个奇特的文化景观:用高度原创的方式去复制。按照城市一般的空间规律,在没有政府资金补助的情况下,艺术家村落一般会因为级差地租的原因,被推至城市的边缘,租农民房建工作室。大芬村的神奇之处在于,原本是香港人偶然作的一个仿作画廊,居然被复制成一个产业,变成了规模庞大的画匠手工业集群。余海波用颇为平淡的方式来纪录这一空间上的“原创悖论”:“以复制作品来满足市场需求,但用纯手工来创造溢价,空间的形态是独特而不可复制的。”

摄影记者出身的贾玉川,其作品《他·她》算是城市化的猎奇式景观。LGBTQ在全球都是城市化的标志之一。在宽容的城市,他们会发声大一点,在压抑的城市,他们会声音小一点。贾玉川的作品证明深圳存在这样的角落、这样的人群。贾玉川可能受到戴安·阿博斯的启发,不过戴安·阿博斯更对准肖像,而贾玉川则更强调变性人的生存空间。

李政德的《新国人》则完全摆脱了“猎奇”视角,以一种直接粗暴的“快照”美学,关注这个移民城市中的中产、富人阶层以及他们夸张的消费主义。《新国人》让人联想到罗伯特·弗兰克(Robert Frank)式的意图。但罗伯特·弗兰克的《美国人》是横穿美国国境的人物白描,而李政德则是利用深圳作为超级富裕都市,在城市化时空框架下的消费欲望横空出世这一背景,来刻画“买就是创造”的深圳新国民。物质主义大潮是城市胜利阶层的标签,“穷得只剩下钱”决定了人物的外貌衣着符号,以及其裸露的精神向度。

笔者根据深圳城市化展开的时间地理,对应着深圳摄影人的纪实叙事。不难发现,其内在的节奏是一致的。城市化的人群形态展开和产业形态升级,基本上对应着深圳摄影人的思考和叙事的节奏。深圳摄影人一直被焦灼的现实所驱赶、被魔幻的现实所触动、被多样的现实所选取。他们不需要花费心思创作更具审美性、更意识流、更具观念性的摄影,他们的内心已经被城市所占据,他们没有力量也没有意愿从现实中挣脱出来,沉迷所谓的“为艺术而艺术”。深圳的爆炸性时空框架就像一个黑洞一样,牢牢地吸附着他们,让他们拥有同一种共同的趣味和自觉。

余海波 大芬油画村,2005

贾玉川 他·她,2002-2018

贾玉川 他·她,2002-2018

李政德 新国人,2006

李政德 新国人,2007

李政德 新国人,2007

李政德 新国人,2009

李政德 新国人,2010

李政德 新国人,2014

李政德 新国人,2014

“切片问询”无法追逐深圳的变迁

毫无疑问,城市化深刻地影响了世界最主流摄影人的纪实摄影。但是,这些摄影人大都是切片式的。他们切入到城市的一个时间段,而且这些城市都是旧城(old city),已经有历史,而且不是爆炸性的时间地理结构。这些世界摄影人被城市化所决定的意识,不是他们摄影意识中最大的部分。实际上,摄影人大多从自己的社交网络和雇主需求出发,对城市化做了切片式的问询:某个街区、某个群体、某个行业,究竟在这里面发生了什么?

深圳的故事在于,它是从一个渔村开始起步的,从乡村走向了超级都市,这种前所未有的时间地理框架,使得深圳摄影人不仅仅向他们的世界同行那样寻找题材,更重要的是,他们很快就意识到“切片问询”往往不能追逐到像深圳速度这样的城市化社会变迁。快门必须很快,因为事物变化太快,消失得也很快。但悖论的是,曝光时间还要很“长”,因为完整观察它的来龙去脉,是需要一定的长波段眼光。它构成了纪实摄影的一种气质上的平衡。

例如刚改革开放的中英街,门庭若市,它是一个与世界“边境互动”的街市,但是很快,这个象征就变化了,因为全球化已经开始深入到深圳的蛇口、罗湖、福田。一个商贸街道的命运,就开始退却。很快,它就变成了一个到此一游的景点。到了1997年香港回归之后,中英街看上去连“深圳必打卡景点”都算不上。所以深圳的摄影师拍摄的中英街,就变成多次命运转折的无厘头呈现。

深圳的“二奶村”也是如此,最早的地址是皇岗村,因为靠近深港两地口岸,大量往返深港的香港货柜司机就在此安置内地情妇。随着深圳城市化的升级,香港司机群体收入已经不够,来深圳办工厂的香港管理人员开始安置内地情妇,“二奶村”选址也以此沿着深惠公路向北移动。某种意义上,“二奶村”的摄影轨迹也要服从城市化产业的空间生产路线。

深圳的“城中村”也是深圳摄影人的重要题材。深圳因村而起,实际上村“包围”了城,开始城小而村大,村域经济犹如一个个社区经济。不过,随着城市化升级,再加上2003年深圳开始推行“净畅宁”工程,着重取缔一些城中村,导致各村面积萎缩,城市化产生的高地价弥补了村集体经济的收益,但也抬高了原本安置于城中村的居住成本。最后,随着政府安居房的大量推出,城中村的民间保障房的功能开始变弱,甚至一些更聪明的城中村,开始引入新型人才,招商招租,向各种科技产业园、大数据云计算产业基地转型,追逐时代的风口产业红利。有趣的是,深圳摄影人镜头下的城中村,不仅要追逐城中村的演变,也要受到城中村全球化视角的影响(比如在很多西方学者眼里,城中村反映的是底层人们的居住权利)。所以,深圳摄影人所展现的村中村,既有蜗居的愁苦、不安全的忐忑、也有人拍出参差多态的温暖,和人间烟火的世态。

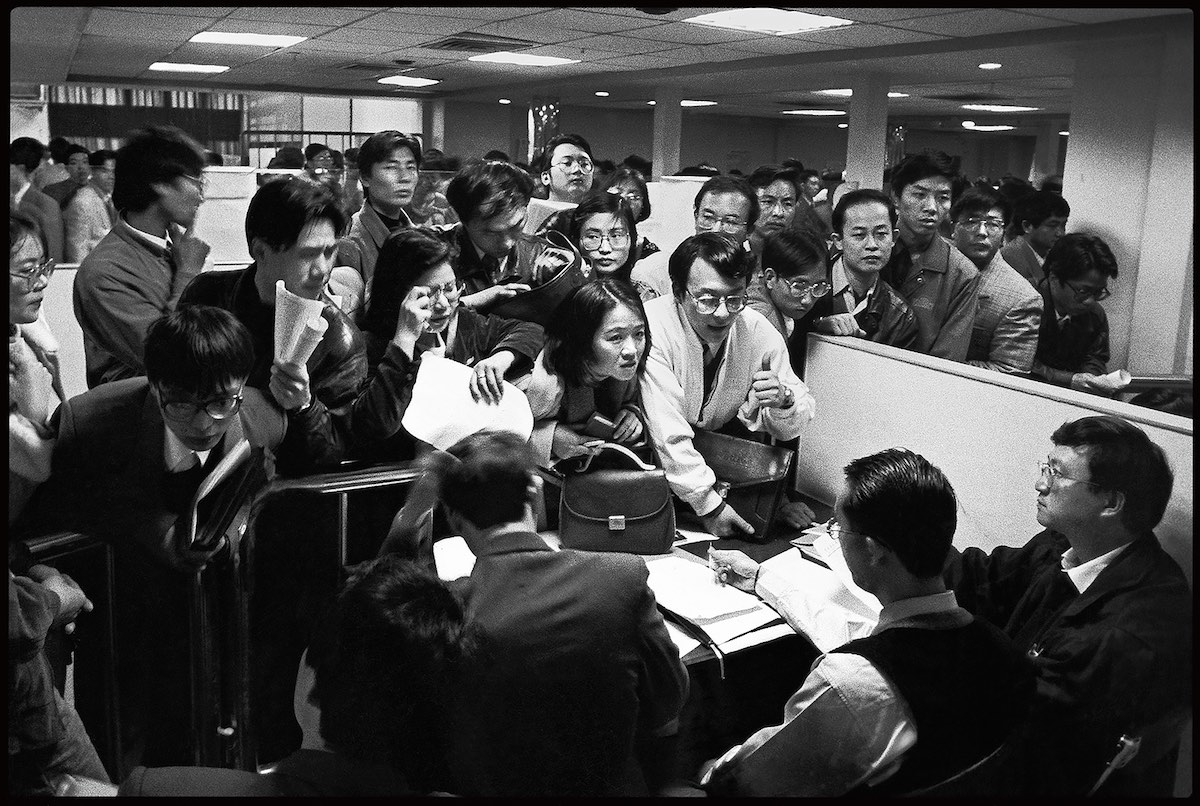

余海波 深圳华强北人才市场,1991

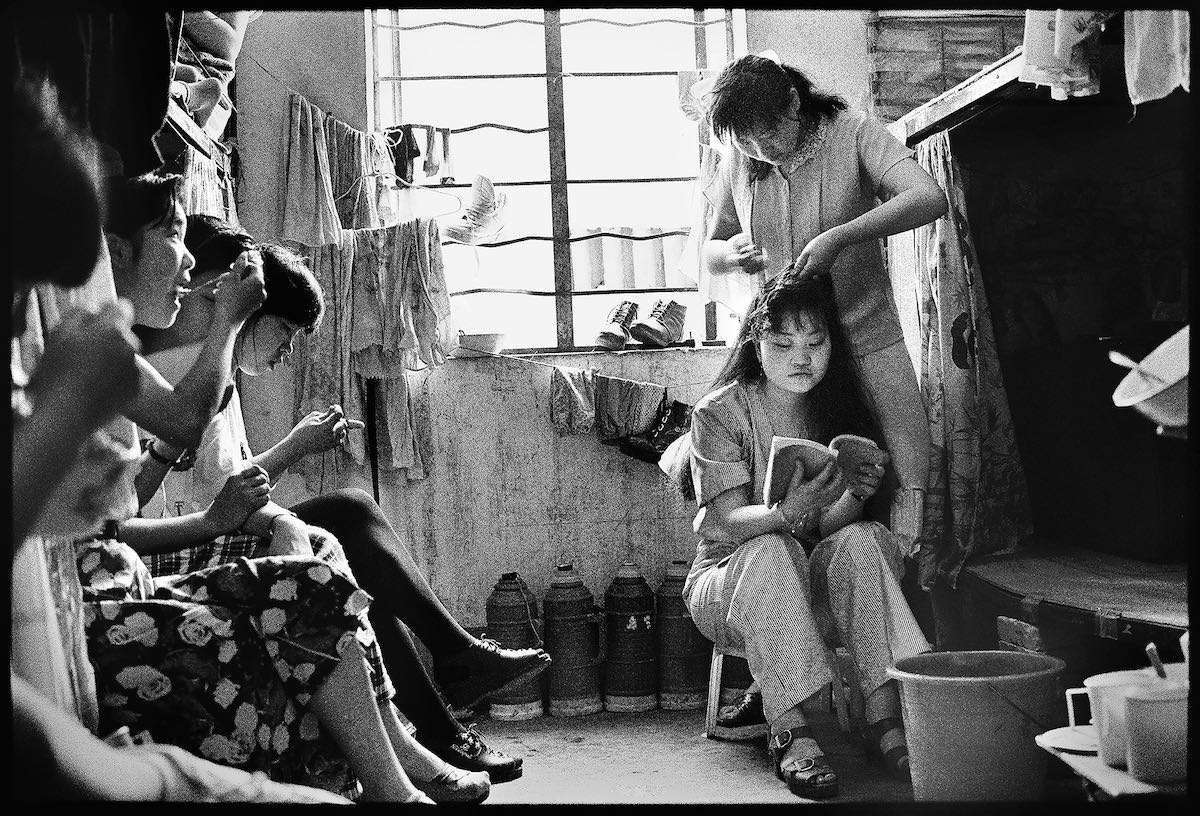

余海波 深圳宝安工业区工厂宿舍, 1992

余海波 深圳涅槃酒吧,1994

余海波 深圳边境线,1996

余海波 深圳沙头角中英街,1996

什么是深圳摄影趣味

“深圳摄影趣味”意味着,在深圳的时间地理中,深圳摄影人的心智模式被牵引、被收敛到以下属性:

1 深圳40年的高速发展,爆炸性的城市化过程以及伴随着的人类迁徙模式,使得这片土地上发生着中国历史上最深刻的经济和社会变化,以至于深圳摄影人绝对热衷纪实摄影,几乎冷漠于其他任何流派。不像北京还有大批王庆松这类艺术家,热衷于观念摄影;上海也有杨福东这样的艺术家,将半殖民地时代的历史风情进行“挪用”和“再造”。深圳摄影人骨子里觉得,深圳进行着的“现实的魔幻”已经足够超越“观念的生造”。爆炸性的时空框架,就是摄影素材的一切来源。

2 深圳摄影人善于用累积的影像来判断城市的变化。时代既需要极速的快门来捕捉变化的速度,也需要“长时间曝光”来理解那些看不清的、被遮蔽的东西。所以从“快门”端诞生了深圳摄影的“体制叙事”(例如城市基建面貌的更新),而从“曝光”端诞生了深圳摄影的“民间叙事”(例如关于“二奶村”、“城中村”、“华强北市场”、“三和市场”等等作品)。

3 深圳人的原乡都不是深圳,但“时间地理决定论”依然作用于深圳摄影人在深圳之外的拍摄,他们依然遵循了“累积变化”和“曝光暗处”这两大特征,将深圳之外的地域拍摄,呈现出体制和民间的两种叙事的交织。无论是西藏的长卷纪录、“地球的表情”、以及“全国一代人的肖像”等等作品,都充分验证了深圳摄影人的属性:一种源于深圳都市的爆炸性的时空框架所产生的内在摄影观。

正是这种爆炸性的时空框架下的“时间地理”,占据了深圳摄影人的心智,使得“深圳摄影趣味”就像蜂群一样,在一只无形之手的指挥下,群体遵循了一种共同的方法论:基于纪实摄影下的长波段累积式观察,坚持城外人的客观中性立场、以体制和民间两种叙事相互交织的摄影方式,在中国建立了一种鲜明的流派风格:它不是对现实的猎奇,而是对现实的惊奇;它也不仅仅是一种影像的批判,也是一种影像的温和空间生产。它是迄今为止关于中国城市化最好的摄影卷宗。

深圳摄影趣味未来将会如何变化?我觉得,城市化依然会决定深圳摄影人的大部分意识。深圳城市化的下一步是数字的城市化、社交网络的城市化。所以,下一步城市化所影响的摄影,必然也是社交摄影。深圳摄影人不仅用数码设备纪实拍摄他们所感兴趣的深圳,而且他们会上传到社交网络上予以分享,不仅仅如此,他们的分享所引发的数字轨迹——别人的点赞、评论、转发、引发媒体介入、再次变成社交网络上的影像话题……这将是一个更为复杂的图像生产循环,卷入更多的、更为复杂的观看、也会诞生更为庞杂的社会互动和社会介入。

——完——

作者杨莉莉,深圳大学传播学院副教授,视觉传播方向硕士生导师。

题图:余海波 深圳罗湖,1994