文|剧王

最近,一边追剧一边追综艺的我,好焦虑。

这边《三十而已》高开低走,所有人都在质疑一个独立女性最后为什么还要落到帮丈夫收拾烂摊子的地步。

那边《乘风破浪的姐姐》早已令人兴味索然,开播时宁静那句“贪玩”在她们如今被规训得疲惫不堪的状态下,显得像是一种嘲讽。

一档以击破年龄焦虑为卖点的节目仍在以大喊女性需要年轻漂亮

我焦虑的是,为什么女性题材的剧集或节目,在国内总是免不了高开低走的命运?

先来说《三十而已》的顾佳。

在一开始的角色设定中,童谣饰演的全职太太明显是个负责爽感叙事的配角,主要重心落在江疏影饰演的王漫妮身上。

但制作方无疑深谙观众的爽点在哪,最终,顾佳的角色热度压过王漫妮,形成了全民掌掴林有有的风潮。

全民打小三,是太多编剧用来形成“女性共同体”的策略,事实上,的确有效,但那一巴掌下去,爽了之后观众又开始多多少少觉得不对劲了。

女性群体间的共鸣,在《三十而已》里是需要树立一个反派靶心,以“全民打靶”的愤怒推进的。

大可不必。

而在林有有这个靶子被攻破之后呢?剧情走向急转直下。

在观众心里,真正的大女主是要抛弃渣男、惩罚小三,潇洒地迎面走向新生活的。

而现实是,顾佳要给一摊烂账善后,而无论编剧怎样解释林有有“丧失尊严”,她终究是看起来没受任何惩罚地远走了。

观众们愤怒的点在于,编剧给了顾佳一个爽剧式的开头,却没给她一个爽剧式的结尾。

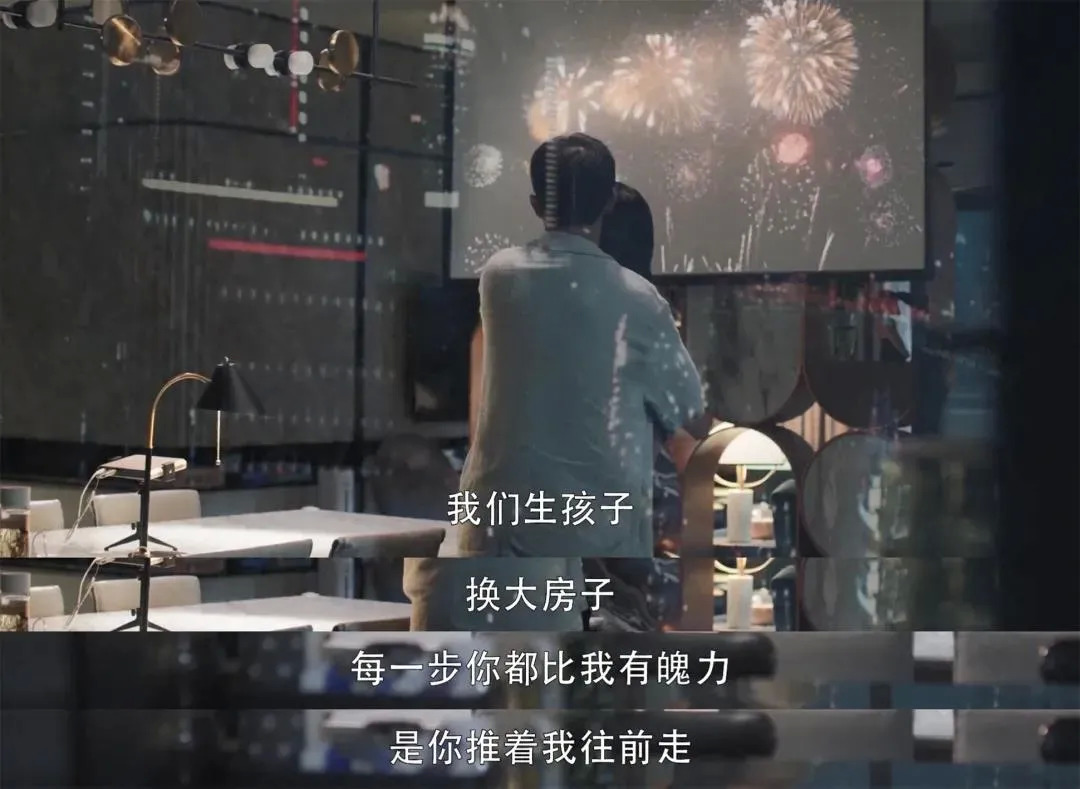

开头是完美人妻,看似是家庭主妇实则把握家中大权,怎么看怎么是一个理想女性模板,而非现实意义上的“家庭主妇”。

结尾呢,烟花厂炸了,幼儿园退了,顾佳一个人带着父亲和儿子远走,重新生活,靠她赚钱养家。

一个女性在选择独立后,为什么还是那么惨?

这一点都不符合女性爽剧的套路。

但,这种爽,是不是本身也是套路中的一环?

先不急着下定论。

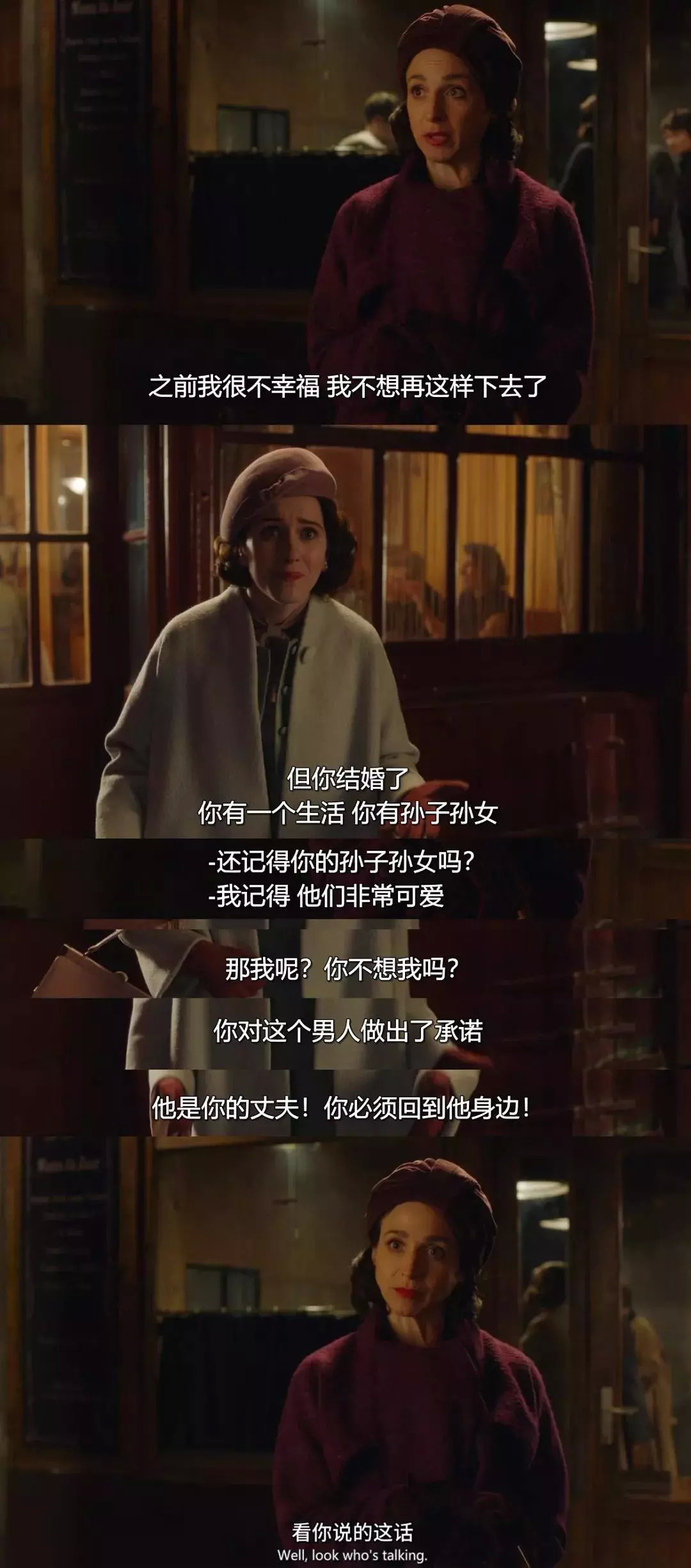

来看之前大火的一部美剧《了不起的麦瑟尔夫人》,它也遭受了和《三十而已》同样的命运:“烂尾”。

仍然是爽剧式的开头——

第一集,麦瑟尔夫人就遭遇了丈夫的出轨。

先是母亲崩溃大哭,再是父亲指责她没有服侍好自己的老公,接着,整个社会的白眼和压力接踵而至。

在那个时代的美国,一个被抛弃的女人,意味着她失去了生命的全部。

于是我们看到一个穿着睡衣出现在地铁上,浑身湿透的落魄女人。

但这个女人居然就此绝地反击。

老公的出轨、狼狈的仪态、中产阶级幸福本身的脆弱不堪,都被她四两拨千斤地化作一场无比精彩的脱口秀。

最终赢得满堂喝彩。

观众们当然太喜欢这样的剧集了。

它让我们看到,女人可以不用依附着男人如寄生虫般生活,妻子、母亲都不是绑住一个女人精彩人生的负担,她们可以大阔步向前,走向自己想要的华彩人生。

爽,因为我们没有过。

因为我们看到了女人可以这样生活的可能。

但前面有多爽,在遭遇人设滑铁卢时就败得有多惨。

“烂尾”是对《了不起的麦瑟尔夫人》第二季的主流观感,因为在结尾,她居然又原谅了渣男,此前的事业女性形象似乎在这一幕中烟消云散。

观众再次感到焦虑了:怎么,转了一圈,最终女性还是要原谅出轨渣男?

但我要问,不可以吗?

当这个渣男已经改过自新,而女性又仍然爱着他的情况下,难道她没有选择一个爱人的权利?

难道一定要掌掴小三、抛弃前夫,径直往事业奔去才算得上是真正的独立女性?

未免也太真空。

我们首先要讨论,独立是什么?

简而言之,是不依附。

放到最现实最具体的语境,是不依附于男性、不依附于家庭,甚至理想状态下,不依附于金钱,做到真正的精神物质的双重独立。

《三十而已》中的顾佳,其实从本质上说,她从一出场就已经是个独立女性了。

她双商皆高,是上外高材生,又能收放自如地处理好棘手的人际关系。

同时,她又内外兼修,一边将家庭事务打理妥帖,一边又实际掌握着家中大权,在公司管理上是一把好手。

她并不需要依附谁,而在剧中她面对的最大难题,就是丈夫的出轨。

当我们在讨论顾佳是否是一个真正自给自足的独立女性时,衡量标准应该是她如何处理这场危机,而非这场危机的结果。

实际上,当她送走小三、决定离婚时,独立的态度已然显现,而她最终的遭遇如何,其实都并不妨碍她的姿态。

“为什么要安排给她一个这么惨的结局”,指向的还是一种爽感叙事的陷阱——把人生当作打怪,当解决了困境之后,生活的一切似乎都会迎刃而解。

这实际上又再次走入了创作的死胡同。

因为我们面对的是真正的、复杂的生活,而不是简单的升级打怪。

当然,这也不怪观众,因为《三十而已》展现的一切都太标准化了,观众天然地就以为它应该有一个标准的爽剧结尾,这又是一种创作中在面向真实和迎合大众间挣扎的尴尬。

再对比欧美日剧中的独立女性,中国的女性题材作品显得更尴尬了。

如果说两者都有对于女性生存困境的展露,那么前者的成功在于,它真的为我们提供了女性可以如何生活与进行选择的案例,或者说,方法。

美剧《欲望都市》中的女性群像

即使是《了不起的麦瑟尔夫人》被视作“人设崩塌”的那个选择,我都觉得它在提供女性生活的一种路径:当一个独立女性不必要十全十美,你也有犯错或者投奔爱情的权利,这本身就是你生活的可能性之一。

而回到国内的剧集或综艺,它们经常是放大了焦虑,而狭窄化了可能性。

当女性的困境和焦虑被数倍放大,节目或剧集却不能为此提供一个出口,或者仅仅提供一个参考方向时,观众的焦虑就会成倍地增长。

当我们看到《浪姐》中,原本那么洒脱桀骜的姐姐们也被规则压得死死的,从风情万种到一点点朝着模式化女团奔去时,我们发现世界真的没有那么容易改变,所有对价值的开掘最后都有可能变成反向的消费。

说到底,独立女性不是不能原谅渣男。

而是当她选择原谅渣男时,我们看到的不是美剧中那样阅尽千帆后淡然处之的大女主,而是一个兜回一圈又回到起点的可怜女人。

评论