人类追求速度。1819年,英国人史蒂芬逊发明了蒸汽机车,200年后又被速度抛弃,如今世界已进入电力机车时代。

在中国,所有老旧的东西也都在以惊人的速度消失着。1897年修筑的“中东铁路” 作为内陆最早的铁路系统之一,对于东北人来说既熟悉又陌生。绿皮火车的铿锵深藏在记忆里。

穿越“中东铁路”沿线一直是我的一个梦想——我开足马力,希望能赶上它消失的脚步。

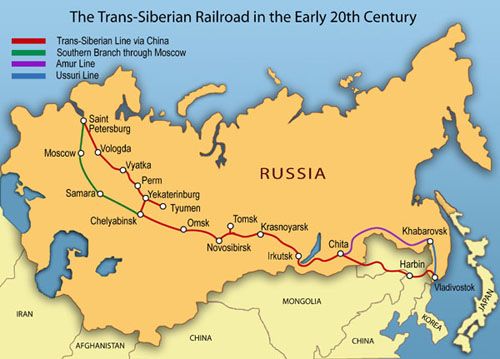

“中东铁路”是“中国东清铁路”的简称,是1896年沙皇俄国与清政府签订的《中俄密约》的产物。民国后改称“中国东省铁路”,简称“中东铁路”。

中东铁路是沙皇俄国西伯利亚铁路的一部分。中国境内横向由满洲里经哈尔滨到绥芬河是中东铁路干线,全长1480多公里;纵向是由哈尔滨经长春到大连是中东铁路支线,称南满铁路,全长940多公里。

中东铁路1897年8月开始施工,1901年11月滨州线建成通车。铁路建成后,大量资本注入,商贸发展迅速,30多个国家在这里设立领事馆和银行,以铁路为依托,以商贸为中介开埠,满洲里,富拉尔基,扎兰屯,哈尔滨就是这样发展起来的。

一百多年后,“中国梦”还在半梦半醒之间,“一带一路”已经开始了筑梦空间,只不过是在另一个纬度线上。和以前的西伯利亚大铁路遥相呼应,它连接东北亚,融合日本,韩国、扎鲁比诺港、珲春、吉林、蒙古国、俄罗斯、欧盟……世界由高铁和高路穿起,几乎近在咫尺。

2015年6月18日,绥满公路满洲里段的一个里程标。我就是从这里驾驶一辆大切开始了中东铁路遗迹探寻之旅。

满洲里口岸换装场。满洲里原称“霍勒津布拉格”,蒙语意“旺盛的泉水”。 1901年因中东铁路的修建而得名,俄语为“满洲里亚”,音译成汉语变成“满洲里”。

自1897年俄国人进行中东铁路勘测到施工,至1911年中东铁路附属地逐步形成,在华俄侨就达7万多人,包括贵族、军官、资本家和知识分子。到1923年哈尔滨定居俄侨达10余万人,当时中央大街几乎都是“老毛子”,所以满洲里和哈尔滨早期就呈现出“华俄兼容,满蒙并包”的地域文化特征。

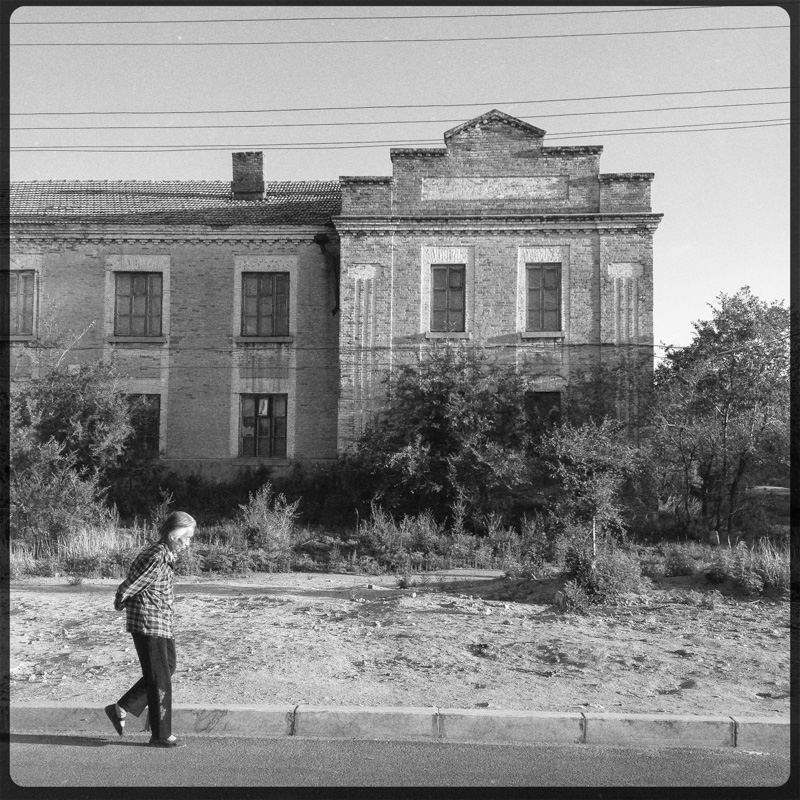

满洲里尚在使用的俄式民居,因年久失修已显破败不堪。

免渡河镇铁路道口。像所有中东铁路沿线小镇一样,铁路穿城而过一分为二,小镇分布格局都被称为道南道北。

免渡河水边。免渡河镇就是延续这条河命名的。

1901年4月,中东铁路西线铺至扎兰屯并设站,初称布特哈骑站,是中东铁路全线8个三等站之一。扎兰屯是目前中东铁路遗迹保留最多的地方之一。

废弃的富拉尔基老火车站建于1903年,周围杂草丛生,墙体上挂着大理石“齐齐哈尔市级文物保护单位”标牌。

牙克石站前中东铁路木制水塔淹没于一片棚户房内。蒸汽机车时代,牵引力的来源主要依靠煤炭燃烧加热水产生的蒸汽,所以铁路沿线设置很多的水塔,用来给机车加水,同时满足站区生产生活需要。

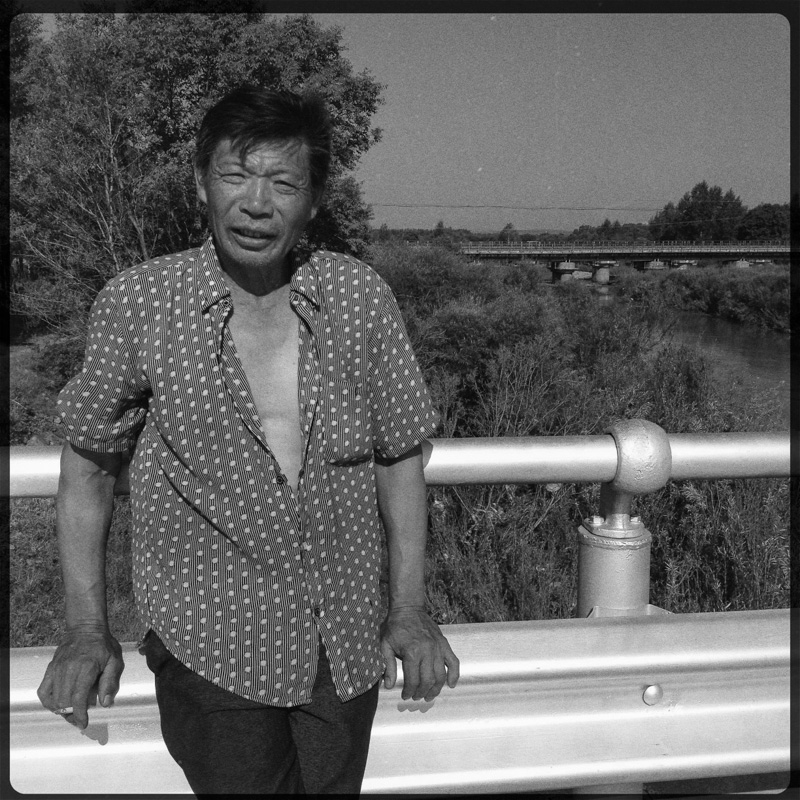

三道沟村郭姓村民66岁,承揽各种建筑零活,他说今年效益很差。他身后是三道沟桥,中东铁路绥满线从这里经过。

碾子山山区碎石厂,碎石用来制造灰砖,成本比红砖低很多,但不如烧结的红砖结实。当地很多村民在砖厂打工,右侧的山体已被挖掘得遍体鳞伤。

1898年俄国首批铁路工程技术人员抵达哈尔滨的香坊,即在香坊西修建了火车站,命名为“哈尔滨站”。哈尔滨开埠伊始是从香坊开端的,所以老哈尔滨人会说“先有香坊,后有哈尔滨”。20世纪初哈尔滨就已成为国际性商埠,先后有33个国家的16万余侨民聚集这里,19个国家在此设领事馆。

垂钓爱好者傍晚江边钓鱼。2014年4月20日 ,哈尔滨百岁老江桥封闭暂停使用,与之紧邻的拱形新桥投入使用,市民十分惋惜,老江桥承载了老哈尔滨人太多的记忆。

原国际旅行社门前,远处是苏联红军纪念碑。1950年2月27日,毛泽东在视察铁路工厂后说:要把这座消费城市变成生产城市,这座有机会成为东方莫斯科的城市从此改变了命运。1966年8月23日, 纪念碑对面建筑于1899年10月13日的圣尼古拉教堂被红卫兵一举拆毁。

躲在树荫下乘凉的哈尔滨姑娘。

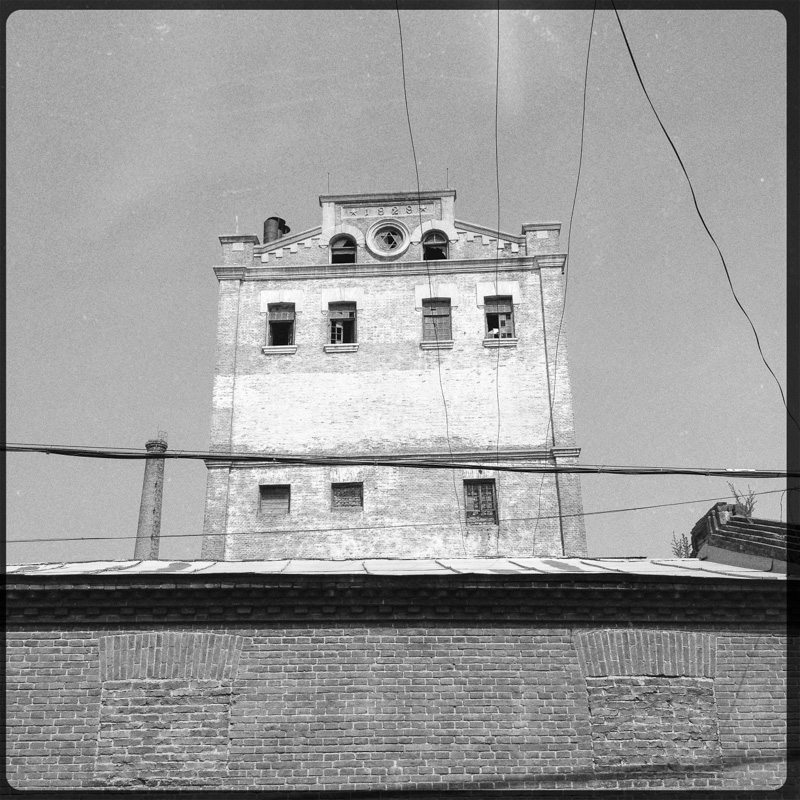

中东铁路修到一面坡之后,俄国人于1903年创办了一面坡公和利号火磨,面粉日生产量约1.2万公斤。大楼是当时一面坡最高的建筑,当地的老人依稀记得这栋老楼生产的面包味道。

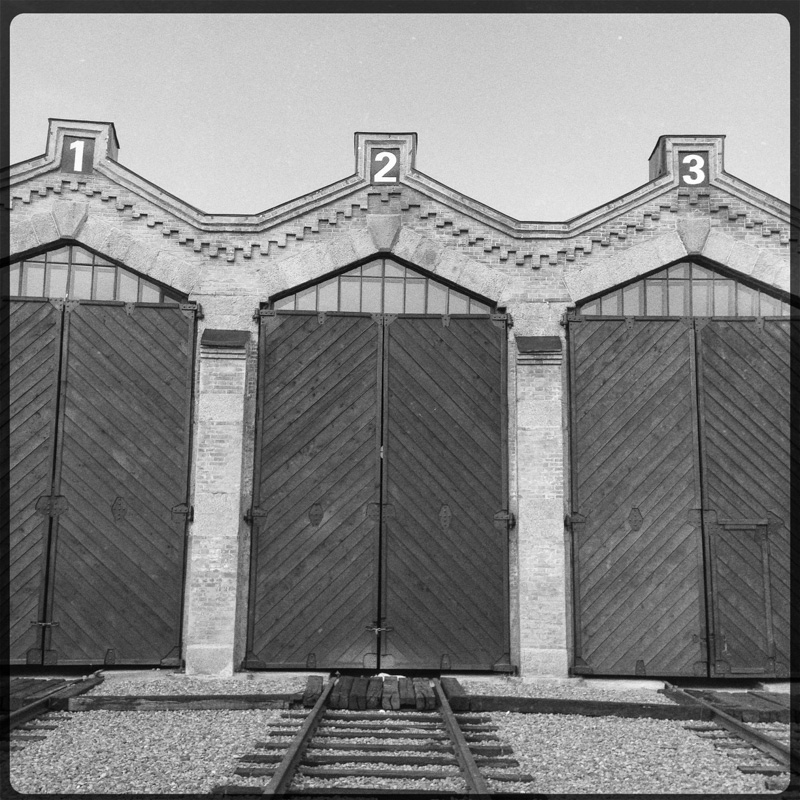

1903年,中东铁路在横道河子接轨,在此设立了最大的机务段,1990年停用。机车库建筑面积2000多平方米,由15个库房并列蝉联组成,平面为扇形,15个圆顶波浪相连。近几年横道河子镇以开发旅游为契机,对机车库进行了大规模整修。

磨刀石车站,一女站务员在修理一把破椅子。从牡丹江到绥芬河之间正在建设高铁,十月份通车,届时这个小站就会停用。

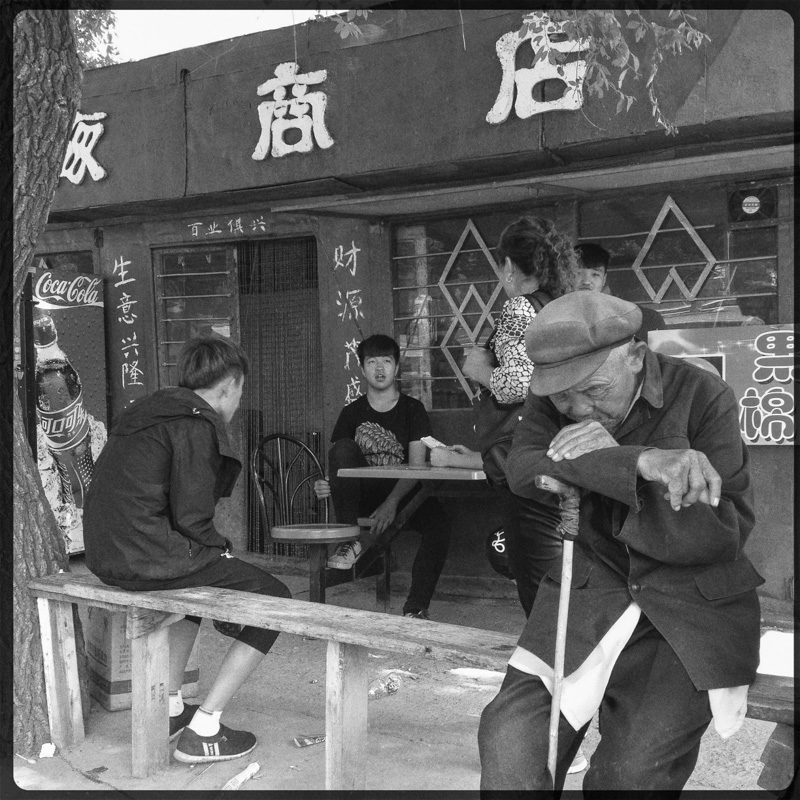

磨刀石车站对面一家小商店,老人在打盹,几个少年在嬉闹,他们对于火车站的即将停用毫不知情。

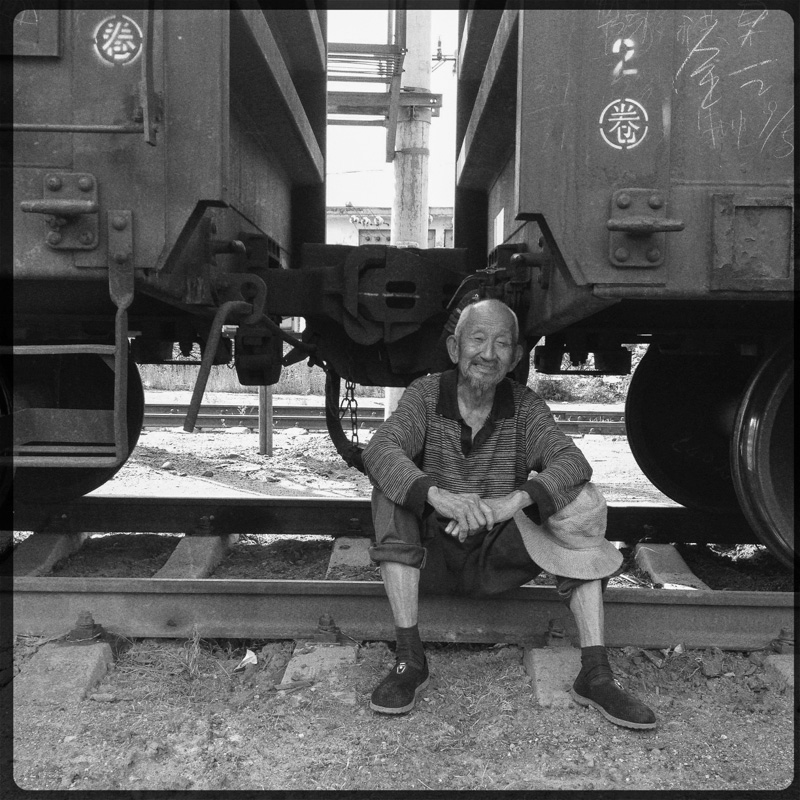

周大爷今年85岁,身体十分硬朗,坐在下城子车站铁轨上乘凉。老人是山东人,当年闯关东来到东北,在中东铁路当筑路工人。

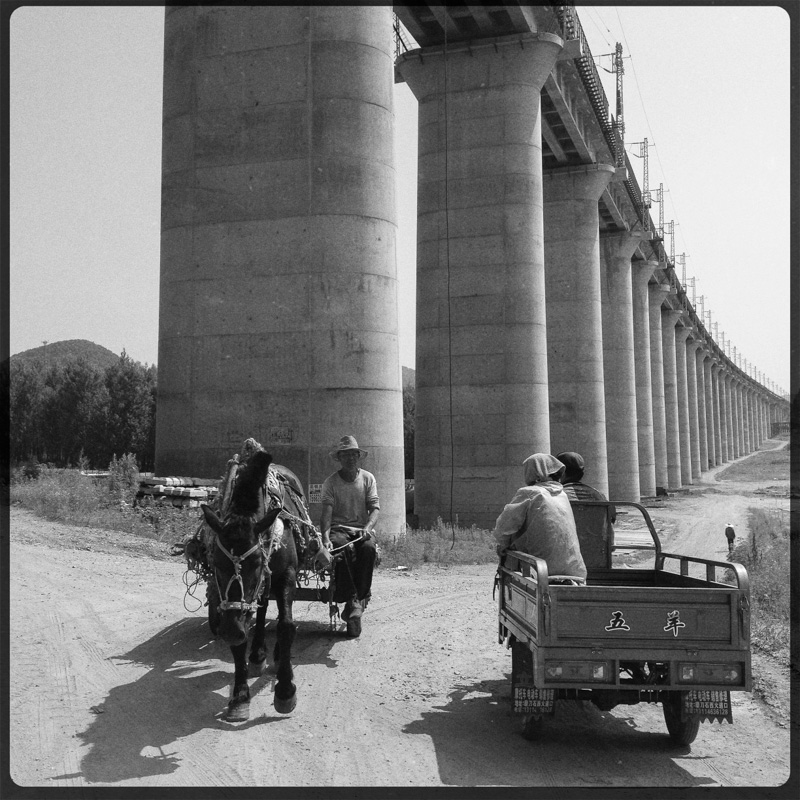

前进村村口,高耸的桥墩是施工建设中的牡丹江至绥芬河高铁。前进村主要经济作物是大豆和玉米,人均年收入不到8000元。

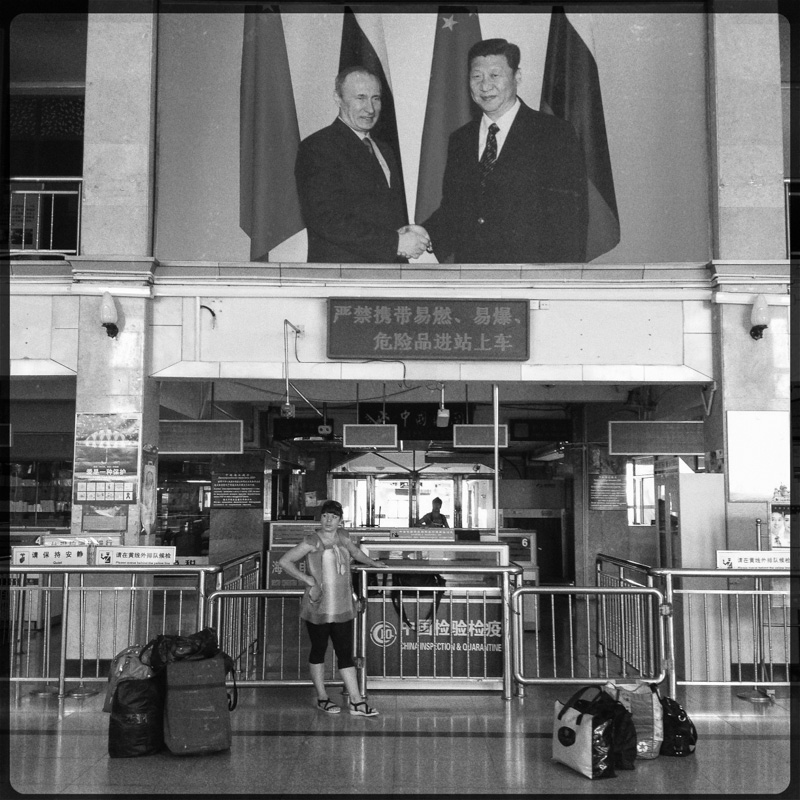

绥芬河站候车室里候车的俄罗斯大姐。中东铁路由满洲里起始穿越1480公里,到绥芬河出境再次进入俄罗斯到达海参崴,西伯利亚大铁路就此完成一个轮回。

1840年,东北人口300万人,1897年清政府全部开禁,“闯关东”洪流澎湃, 1910年东北总人口增至1800万人。中东铁路的修筑为“闯关东”提供了机会。

充足的人口资源使东北成为当时中国最发达地区,1942年东北城市化水平达23.8%,而全国城市化水平1986年才达到23.7%。东北在1945年时甚至超过日本成为亚洲第一经济体。然而近百年后的今天,东北人口从净流入变成净流出。经济更是一路下滑,GDP排名连年垫底,这不能不让人忧虑深思。曾经的闯关东是勇敢者的冒险开拓,今天的人口流失,是理想破灭和放弃。

中东铁路之行太仓促,还没来得及遭遇,我已经飞驰而去,这和我的初衷背道而驰。我多想放慢节奏,去现实的角落里和那些被速度淹没的故事相遇,记下大变迁时代中那些小人物的喜怒哀乐。

——————————

王建新,摄影师,工作生活在北京,个人网站wjxeye .com。