记者 |

编辑 | 黄月

《聊斋汊子》

乐府文化 | 北京联合出版公司 2020-09

蒲松龄的《聊斋志异》是中国古代志怪故事的集大成者,几百年来为社会各阶层所喜爱。在蒲松龄的老家山东沂蒙山一带,当地人把神话、传说一类的故事叫作“聊斋汊子”。“你说个聊斋汊子听听”就是“你讲个故事听听”。“汊”原本指河流的分岔处,而民间故事自古以来就是源源不断的。这些故事不仅充满了奇异的想象,也极富有地方特色。仅就“故事”这个词,山东各地都有不同的叫法,昌邑把说故事叫“拉呱”,潍县叫“说古今”,大鱼岛也许因为渔民常在织网时说故事,因而叫“桄线”。

从上世纪四十年代初开始,董均伦与江源夫妇历时半个世纪,以地处胶东半岛西部的昌邑牟家庄和鲁南沂蒙山等广大地区为基地,着手搜集、整理了大量在老百姓中间口头流传的民间故事,逐渐形成了兼具思想性和艺术性的《聊斋汊子》。在农村文化娱乐生活仍然匮乏的年代,口头文学的优越性便显现出来。无论是在炕头上还是饲养棚里,都能听到有人讲故事,这些故事往往与当地的历史风貌、人情世态息息相关,而群众生动的口语则使故事说来上口,听来入耳,通俗朴实,利于流传。用董均伦的话说,民间故事就是储存在人民头脑中的“活文学”。此次新版《聊斋汊子》(全两册)从原版本中精选出101篇上乘之作,并配以百余幅版画题花,可为大众提供一个经典版本。

《烟火漫卷》

人民文学出版社 2020-08

《烟火漫卷》是作家迟子建的最新长篇小说,聚焦哈尔滨这座城市中的百姓生活。小说一开篇就描绘了一个富有烟火气息的画面:凌晨两点,蔬菜批发商运送完蔬菜,准备交易,经营早点摊的人紧随其后,然后是开早班公交和出租车的司机,提着大号保温水杯上岗了。接下来还有送奶员,涌向公园的晨练者,拿着扫把和撮子的环卫工人,在医院门前排队挂号的人……这些平凡却真实的小人物便是生活的链条,让城市每天有条不紊地启动,开始运转,承担一天的负荷。他们身上的爱与痛,也与哈尔滨这座城市紧密交织。

迟子建1964年出生于漠河,父亲去世后,她从大兴安岭师范学校调转到哈尔滨工作,至今已在哈尔滨生活了三十年。从上世纪末创作《伪满洲国》起,迟子建开始越来越多关注哈尔滨的历史,并尝试在作品中建构它,譬如小说《黄鸡白酒》《起舞》《白雪乌鸦》《晚安玫瑰》等。迟子建在《烟火漫卷》中除了展现当代都市人的勃勃生机外,也将笔触延伸到现实中寻不到影子——那些百年前出现在哈尔滨的青春面孔,如犹太人谢普莲娜、俄裔工程师伊格纳维奇、日本战俘、民间画师等。如今他们的后辈,正在哈尔滨共同迎来早晨、送别夜晚。

《普鲁斯特私人词典》

华东师范大学出版社 2020-07

“生命太短,普鲁斯特太长。”——几乎所有读者在阅读普鲁斯特的名作《追忆似水年华》时,都会想起作家阿纳托尔·法朗士的犀利批评。事实上,在20世纪的欧洲文坛,批评普鲁斯特的知名人士不在少数。他们对普鲁斯特的敏感和过度细腻感到厌烦,认为他在《追忆似水年华》中展现出的对深度的挖掘完全没有必要。作家伊夫林·沃直言普鲁斯特是“精神失常”,詹姆斯·乔伊斯则讽刺道:“普鲁斯特,善于解析,生活局限。在他写完句子之前,读者已经读完了。”

只有一点是肯定的,那就是当人们解读普鲁斯特的作品时,已经无法绕开他本人了。无论是他的毛皮大衣、熏蒸疗法、哮喘和书信,还是他在绘画、性向、音乐、饮食等方面的爱好,都成为“普鲁斯特学”的一部分。这部《普鲁斯特私人词典》便试图用一个个关键词,引领读者探索他的生活和写作全貌。有趣的是,本书的作者昂托旺父子俩对普鲁斯特的评价并不总是一致,二人时而佐证,时而辩驳,也为读者开拓了思考空间。

《普鲁斯特私人词典》是“私人词典系列”中的一部,这套丛书还包含 《想象地名私人词典》《猫的私人词典》《卢浮宫私人词典》《知青私人词典》《葡萄酒私人词典》 等著作。

《看不见的女人:家庭事务社会学》

南京大学出版社 2020-09

家务劳动是一种工作吗?1967-1969年,英国社会学家安·奥克利发现自己正从事着全世界大多数女性惯常从事的职业——照顾小孩和家庭。对她而言,照顾孩子是很棒的(照顾家庭却并非如此),但这个角色所带来的社交孤立和不被重视感让她感到恼火。当她尝试将家务劳动作为一门学问来研究时,就不得不面对一个事实:无论是历史上还是今天,很少有人认真对待家务劳动这件事及其产生的价值,唯独明确的是,女性在其中扮演了主导角色,但大多女性是在思想操控下去从事这份脏兮兮而不体面的工作的。

为了更切实地察看家务劳动与女性之间的关系,奥克利在上世纪70年代采访了40位都市家庭主妇,试图从她们对家务劳动的认识、对从事家务的感受,以及对不同家务抱持的态度等方面,透视家庭内部的结构和分工。奥克利指出,女性在家庭中的实际工作往往被隐藏在她们作为人妻和人母的性别假定面纱之后。从过去二十年的调查数据来看,男女在无偿家务劳动和照顾家庭中的投入占比变化十分有限,要从数量和质量上根本减少女人对家务的沉浸式投入,男女必须分担家庭责任,而这需要消融男性对变化的抗拒,摒弃“家务劳动是女性领域”的信念。

《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》

社会科学文献出版社 2020-08

本书的研究对象是在日本被称为“战后”时代的思想,即“战后思想”。通常,人们认为日本的“战后”是指日本战败投降后的十年时间,事实上,即使是在如今的日本,类似“战后×年”的说法仍在使用。二战后,“大日本帝国”在灰飞烟灭,取而代之的是“日本国”。围绕是否应当承认新生的“日本国”这一问题,日本内部存在“保守”与“革新”的对立。在本书所探讨的思想中,双方的对立则表现为如何定义人民所应热爱的“国家”这一问题上,前者支持“大日本帝国”而否定战后改革,后者热爱“日本国”而坚决维护和平主义及民主主义。二者的对立也决定了他们在评价战争时出现巨大的分歧。

在书中,作者小熊英二从战争经验和死难者的记忆出发,生动描绘了日本人对“民主”“和平”“民族”“国家”等概念的思考和行动方式发生曲折变化的过程,特别是从被占领时期到1970年代初期的思想动态。其中既有对丸山真男、大塚久雄、吉本隆明、江藤淳、竹内好、鹤见俊辅等代表性思想家的追踪,也有对重大历史事件、宪法问题、战后教育、安保斗争等问题的讨论。本书将为人们揭示日本“历史修正主义”抬头的根源,反思战后日本的命运走向。

《面具与乌托邦》

上海人民出版社·光启书局 2020-08

本书首版于1934年,是20世纪30年代拉美民族意识复兴的代表作之一。自墨西哥1910年推翻波菲里奥·迪亚斯的独裁统治以来,各方学者便开始试图发展墨西哥自己的哲学和文化,因为他们意识到单纯移植外国思想已经不能解决墨西哥的问题。萨穆埃尔·拉莫斯就是其中之一,在这部经典之作中,他通过回顾殖民历史脉络,指出墨西哥人的心理劣根性在于自卑感。他重点分析了三类人群:“混混”、城市墨西哥人和中产阶级,并指出,墨西哥人对自我的不自知导致其野心与能力并不相符,结果要不就是崇洋媚外的“欧洲主义者”,要不就是盲目排外的“民族主义者”。

墨西哥作家、诺贝尔文学奖得主奥克塔维奥·帕斯曾对书中的观点表示认同,他说,“墨西哥人在自我表达的同时也隐藏了自我;他们的言行几乎从来都只是面具。”在拉莫斯看来,墨西哥文化本就是从欧洲发展而来的衍生文化,并非独创,但无论是欧洲主义还是盲目的民族主义都不是可取的,墨西哥人应当辩证地看待历史遗产和民族性的优劣,在寻求普世文化的同时表达出民族精神。

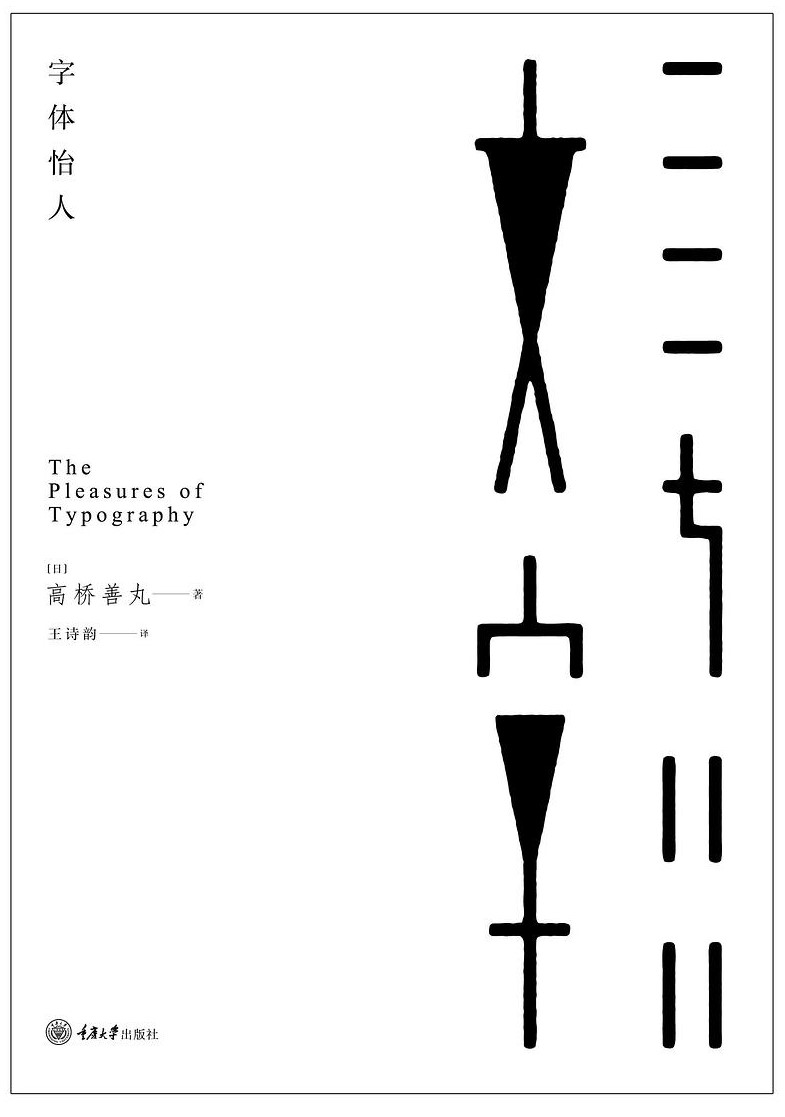

《字体怡人》

重庆大学出版社 2020-08

文字是记录语言的工具,也是反映不同文化的标志。不同于拉丁字母和朝鲜文字之类的表音文字,东亚地区广泛使用的汉字是世界上为数不多的表意文字之一,它能够让人直接通过视觉(造型)判断文字内容,更快地从直觉上理解背后的含义。在日本的书写体系中,不仅有方块汉字,还有从毛笔字迹发展而来、带有有机曲线的平假名。从字体设计的角度看,汉字与平假名混用也使得日文文字在排版上有更灵活的松紧度,并可以通过字体的变化,给人以不同的阅读感受。

本书作者高桥善丸是日本中青代具有代表性的平面设计师之一,曾先后荣获包括纽约ADC设计大奖银奖、HK设计大奖银奖等在内的众多奖项,以汉字设计见长。在这本作品集中,高桥善丸与读者分享了他从2000年以来具有代表性的字体设计作品,以及设计的要点和心得。在他看来,文字能让人感受到温度,关键之一就是保持造型的秩序和情绪的自由两者之间的平衡。通过新的设计工具、印刷技术和互联网络,高桥善丸也试图在字体设计中将现代感、时尚感与日本传统文化相结合,让人们看到文字身上更多的可能性。

《这不科学!如何科学地思考伪科学》

后浪丨北京联合出版公司 2020-10

不明飞行物、通灵现象、时空穿梭、灵魂出窍的体验、幽灵、鬼怪、占星术、转世轮回、针刺疗法、虹膜诊断学……你是否对这些神秘理论的真实性感到怀疑,却又难以用科学的方法证明你的观点?在大量有关奇异事物的断言里,你是否听到了许多“什么”,但很少听到有用的“为什么”?换句话说,你听到了信念,但很少听到支持信念的坚实理由;即使有好的理由,也没有人费心解释为什么它们是好理由,为什么它们最有可能引向真理。

本书作者指出,实际上,这些令人困惑的“为什么”才是探究问题最好的出发点,因为关于怪异事物的陈述几乎总是隐匿在混淆、误解、错误感知,以及我们自己相信或不相信的主观愿望的旋涡之中。本书旨在教会大众检验真理或事物真实性的方法,无论是异乎寻常、令人生畏、奇妙怪异还是可笑的事,都应当用批判性的思维去区分理由,辨别证据,运用逻辑原理得出充分的结论,而不是靠单纯的信念做出判断。

评论