文|建筑档案

MAD创始合伙人马岩松

马岩松曾对媒体介绍自己的事务所:“MAD,是一个双关语:MA DESIGN,我的工作室;MAD,英文代表疯狂,中文就是‘妈的’。” MAD代表的是一种批判的态度。这种批判,针对于现代主义感召下疯长的城市,针对高密度的摩天大楼,或许还针对着他自己,本次对话,从马岩松先生的对批判的认知开始。-

批判不算是一个工作方法,是我的一种个性

你的建筑或你本身的思考都带有一种批判的意味,你个人对“批判”怎么理解?

M:“批判”对我来说,是挺自然的一件事。它不算是工作方法,就是一种个性。

做建筑,涉及到表达,所以从什么角度去看事情、如何做事,肯定都会带着个人的观点。而所有的观点和价值判断都是基于某种现状,我是属于对现状特别不满意的那种人,不管现状是多好还是多么不好,我是永远不会很满意的。

2004年MAD成立初期 摄影:《新周刊》

对现状不满意,这现状是你看到或听到的?还是别的什么?

M:看和听是得到信息的方式。但对现实的认识和判断,也取决于自身的认知水平和敏锐度。

批判,是我对现实的一个观察。建筑师往往要处理城市和社会中的很多问题。哪怕是不特别明显的问题,我都能找到其中的痛处。这很明显是由我的性格决定的。作为建筑师,城市建设、建筑设计是我思考问题的专业视角。建筑之外,建筑之于文化的价值层面,我也会有不满意的地方。当我看一个人、一件事、一个社会和时代的状态时,总是先有一些负面的东西会吸引到我的注意。

2006年3月28日,密西沙加市长黑兹尔·麦卡利恩女士在加拿大国家电视塔宣布,来自中国的MAD建筑事务所赢得此次高层建筑设计国际竞赛

批判是一种思辨的思维方式,是一个认识的过程

这种批判可能会针对多个层面的问题,那你会对自己有批判吗?会处在一种不断审视自我的一个状态吗?或者说对社会和自我,这两者的批判之间是否有一个差别?

M:认识任何事情都得从批判开始,包括,认识自我。没有人对自己是非常满意的,这说明你知道自己还有什么问题存在,还可以做得更好。

我有一位老师,包泡先生,他是一位艺术评论家。我们在文化学术层面交流有十几年了,我们俩非常熟悉对方关心的是什么。在很多大的课题上,我赞同他的观点。比如:他认为中国传统文化必须要走出不同于西方的一条新的路径,我特别认可,也觉得我们中国的传统会以一种新的方式走向未来。但是,这个大课题以下的枝节小观点,我都是先以批判的态度去看待。但这并不代表我不认同他最终的宏观观点。

我必须要去质疑。质疑的过程,就是证明自己对不同问题的认识过程。无论是挑别人的问题,还是挑自己的问题,都需要从正反两方反复思考。批判可能就是一种思辨的思维方式,对什么事都从多个方面去考量,而不去否定所有的东西。

梦露大厦2005—2012

所以,对于争议这件事,你认为只要有观点抛出,大家就有各种不同的想法涌来,才会产生争议,你也是接纳这件事的?

M:首先,争议由于无法避免,就变成自然存在的了。我相信,一个健康的文化环境,应该是要有多种不同的声音。

我有时反而觉得,大家有时候把争议看得太重了,如果大家处在相对单一的环境,只认可一种权威和单一的话语,出现一些不同的观点就被怀疑成不正确了。那这个社会,就会缺少对不同事物的好奇心和理解力。

朝阳公园广场2012—2017摄影:Hufton+Crow

建筑过程中的批判与辩证大致可以分为三个阶段

刚才谈到一个认知层面的东西,它会决定你怎么去看待或者批判本身,如何面对争议,或者如何在作品中呈现传统的东西,这些你自己有没有做过梳理,这么多年做建筑,你的认知有哪几个阶段性的变化?

M:在这个专业圈里,大家要谈中国城市和建筑的问题,应该没有什么争议,问题都摆着。但当你去用自己的行动去应对问题的时候,每个人却不一样了。

最初的时候,我就是一个很单纯又有点个性的年轻学生。我首先想做的是,把我这个人是谁,先搞清楚。那时没有想去让自己阐释什么中国建筑,解决中国文化的问题。我那时没有那些包袱。如果连自我都搞不清楚,反而去讨论一些宏大的问题,都会是虚的。

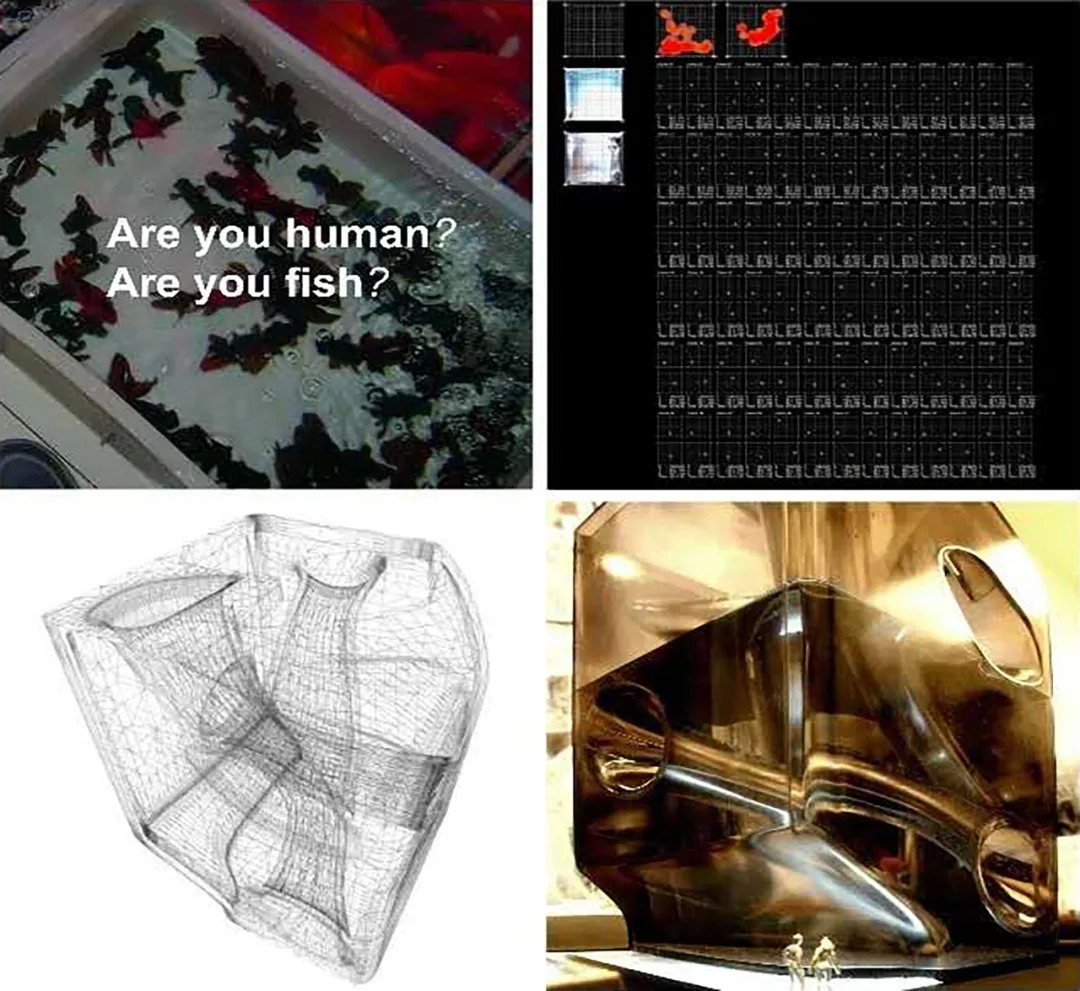

为鱼而做的鱼缸—2014年

我的第一阶段,就是把个人的态度在作品里表达出来。

在那个阶段,我对当时社会、城市的一些问题,例如城市简单地追求高度,用高层建筑来表现自己的野心,我就觉得特别没意思。就像你面对着一个看起来很完美的草包,表面亮丽,好像一个裂缝都没有,但它有很多的问题。我就想一刀砍下去,让里面的问题全部暴露出来。我的作品表达的就是我的态度,像鱼缸、广州800米塔。

广州"800米塔"—2004年

到第二阶段有了一些变化,比如提出“山水城市”,是在有意地去思考,自己作为个体跟时代的关系。

这个概念,最早由钱学森先生基于一种对现实的反思而提出的。当时的现实,就是中国在城市化进程追求那种西方式的城市,忘却了中国传统的,把人和建筑与自然融合的方式。

他不是建筑师,他提出这个概念没有问题。可是当我提到“山水城市”的时候,我的作品就跟这个概念产生关系了。当很多人把你说的概念跟你作品联系起来之后,这概念反而就被固化了,因为很多人会按自己的逻辑去理解,而不是试图理解:我是怎么去理解这个概念的。

我希望“山水城市”这个观念,不同的人根据自己不同的理解,发展出各自的探索。也许,能让中国城市建筑和人与自然能有一个很好的结合,这是我开始让自己之前所谓的个性,跟现在的社会问题、跟这个时代发生关系的行动。

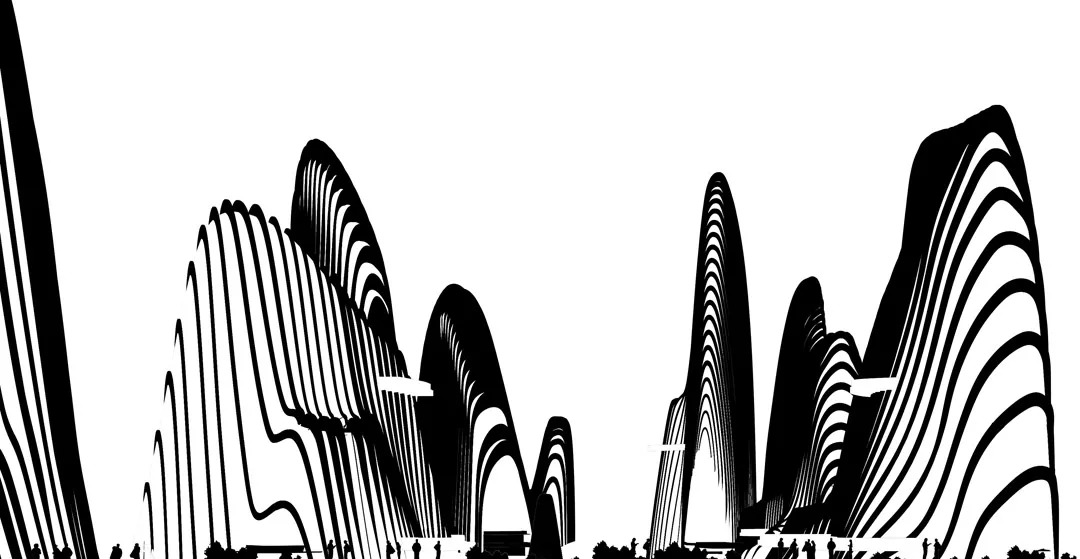

南京证大喜玛拉雅中心2012—2020建造中摄影:CreateAR Images

后来又到了一个新阶段,比如:衢州体育公园、日本爱知县的四叶草幼儿园和北京的四合幼儿园。做这类作品的时候,我开始把表达自己的强烈欲望弱化了,在作品里好像更多为自己关心的人去做一种付出。

为什么?以前出差去衢州,经过了很多城市的机场、火车站,感觉每个城市都长得差不多。而且,人人都在奔命,进火车站就是安检、过关,再进到一个像宫殿一样庞大的建筑里。人就像蚂蚁一样,整天忙碌奔命在没有自我的环境里。我当时就想:怎么能创造一个让大家放松的公共空间。

现代中国城市默默发展了这样的模式:大建体育公园、标志性建筑,来彰显力量和速度。我思考的是,怎么能抛去这种价值观,让它变成一个放松的环境,让人能感受到自我,或者自己跟天地之间的关系。我们就做了一个让建筑消失,让人们可以进来畅游的设计。公园全是绿色,很亲切;同时又有点陌生,像是在抽空的时空中。

我实在不想做一个高大上的美术馆,一个要懂艺术的人或者城市权贵才能去的地方。就简单地想让这些奔命的人、挤火车的人、挤公交的人,愿意来到这儿。

衢州体育公园2018—2021

日本四叶草幼儿园,看起来好像跟周边挺不一样,但也并不是刻意求不同。原来这座老房子里的儿子,想建一个像家庭一样的幼儿园,就想把老房子拆了扩建,但他老父亲几辈人一直住在这里,对房子有感情不舍得拆。后来老父亲生病了,儿子又把这个项目搁置。

他们为了这些小孩,要动自己家的房子,我当时特别感动,就出了一个主意:把老房子的骨架保留,再加建一些结构,做一个更大的房子。最后,变成了现在的样子:外边很新,但里边保留了老房子的木结构。这对他们来说是一种记忆,对幼儿园的孩子来说,在这儿长大,他也可以知道这里原来是个什么地方。

四叶草之家幼儿园2012—2016 摄影:Fuji Koji

但是我的这种想法,在当时的中国不怎么可能产生。当时在高速发展的城市里,我看见很多问题,让自己身上像是有层盔甲,带着刺,形成一个习惯性的抗争感。像朝阳公园广场,一边是有自然山水的大公园,觉得带着“山水城市”里那种历史和自然的深厚,让人有一种敬畏;但是同时,另一边就是中央商务区一群摩天大楼,自然就产生一种很强的抗拒和对峙。我理想中的山水应该是挺和谐平静的,但是,在这儿我又做不到。

做了日本的四叶草幼儿园和衢州体育公园,就发现自己好像对这个时代、对社会,有了一种悲悯的心态,可能以前自己也有,但是被其他东西给掩盖了。在这个阶段,我所谓的批判好像更带有一种感情,而不只是骂两句就完了。

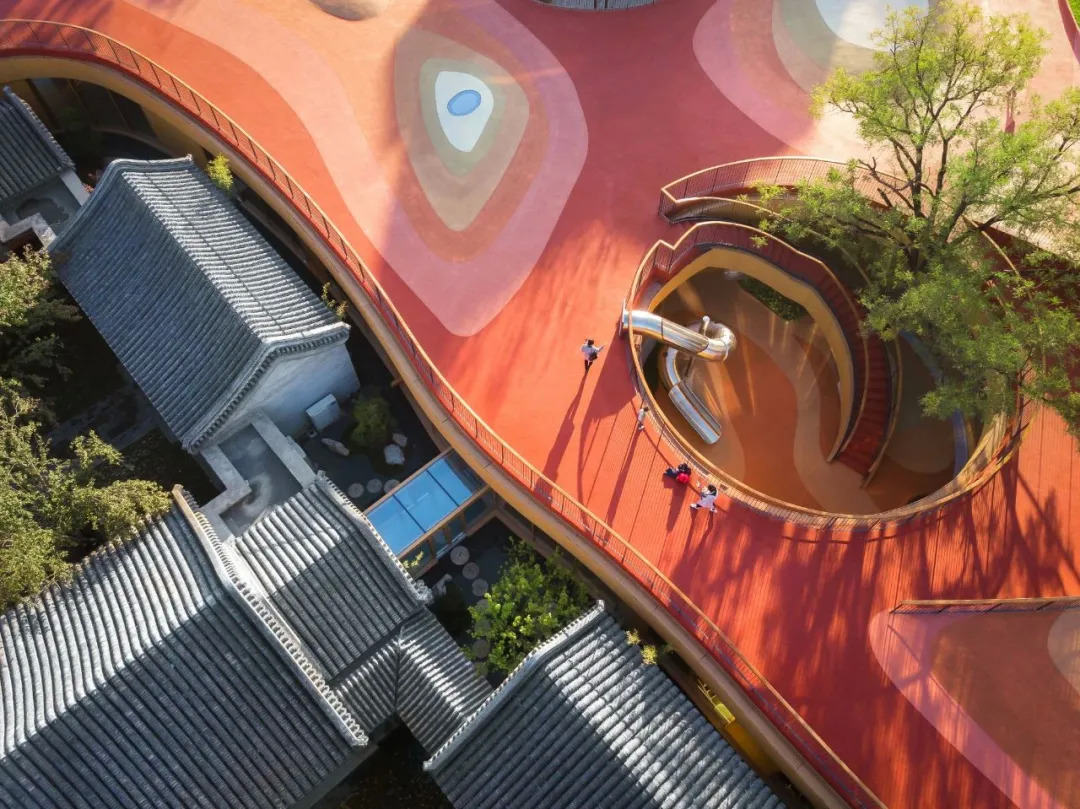

北京四合院幼儿园2018—2020

不为自己而焦虑,在博弈中选择真实表达

这几个阶段的变化,是否跟年龄和成长环境有一些关系?因为你也经历了大的时代变化和中国城市高速发展的阶段。

M:首先我不为自己而焦虑,这很重要,我觉得这跟年龄可能有关系,但不是主要原因。一个是因为我的作品是不是能真实表达自我这件事,对我来说已经不是事了。我不可能做一个东西不表达自我的理解,自己已经习惯了这么一种真实的表达方式。

第二,自己是不是被别人接受,对我也不会造成焦虑。很多人焦虑,是想要被中国的建筑文化环境所接受,这很可怕。中国的主流建筑文化环境相对单一,你希望被接受,就代表你一定要进入这个体系。

很多人的另一种焦虑就是在全球化过程中,中国作为世界最大的工地而引起世界的关注。很多中国建筑师希望得到西方的关注。

得到另外一种文化的认同或者关注,会影响一个建筑师或艺术家的做事方式。要是你觉得外界的某些方面比较重要时,自我的那方面就会放下。这就是一种博弈。我是都放下了,甚至连自己就都放下了,才能去关心我真正要关心的东西。如果从开始就想着要表现中国文化、中国建筑师会怎么评价,西方人怎么看,那你设计中真正应该关心的人,就缺失了。

黄山太平湖公寓2009—2017摄影:CreatAR Images

黄山太平湖公寓2009—2017 摄影:Fernando Guerra

谈到建筑师对被关注到被接受,其实,你是有期待的。我想其实是你经历了这个过程,就像你从一开始带着盔甲到后来这种有爱的状态。经历了这些,放下了,还是说从一开始你也不太在意被接受这件事?

M:我肯定是在意的,是经历过了这些,我才能放下。但是,我经历的方式不一样,一上来就想表达自己,关心自己创造的价值,但是不太会看重别人怎么评价我。

比如当时跟库哈斯、扎哈他们竞赛卢卡斯叙事艺术博物馆,我们中标以后问卢卡斯为什么选择我们。他说,因为别的设计想着怎么体现星球大战的元素。所以,这不光是中国建筑师的问题,就是当你得到这种机会的时候,怎么去表达自我的价值和态度。应该是我设计里坚持的特别纯粹的那个东西触动了他吧。

卢卡斯叙事艺术博物馆2014—2021

建筑师可以影响很多人,保护自己的个性,也保护别人

你提到悲悯,好像我们在这种特别大尺度和高密度的城市中,现在大家很少会用到这样一个词,来形容他对人的关怀,或建筑和空间给人产生的一些反馈,你是由于怎样的一个诱因?或者在什么样的状态下,才会产生这种转变的呢?

M:如果你觉得所有人都是你的敌人,肯定时时充满了斗志,或者如果你觉得自己是很有个性的人,而世界是一个很蠢的世界,就可能要保护自己,跟愚蠢的世界保持距离。

年轻的时候我都经历过这样的心态,可后来又发现好像自己就是他们中的一员,可能跟我这个人的出身有关系,自己不算是那种特别想当精英的人。比如公司搞一个party,我都不愿意站在前面讲话,一个大合影我都不太愿意站在中间。

这好像也跟我喜欢建筑有关系。一开始对建筑感兴趣,就觉得这是个人的表达,但这种表达其实不是以自己为中心,因为你表达完就变成建筑了,自己就变成幕后了。大家不知道你是谁,然后你看到大家跟你的创造有交流互动。我挺喜欢稍微退一点的那种状态。

义乌大剧院

我相信个人能改变很多。尤其是建筑师,你正在做的努力,肯定会形成不同的环境,影响很多人。你的思想和行动,也会影响很多人。很多年轻人会关心你的想法,然后看你怎么去面对那些事情。

比如说哈尔滨大剧院,有人听完歌剧出来,认出我是建筑师,就跟我说,他很喜欢这个建筑,还因此喜欢上了歌剧。这种小事,对我来说就特别往心里去。有时候我去自己设计的房子,开车看到坡道上曾经蹭过别人的车,也会想坡道的设计是不是有问题。这些是我特别关心的,我发现我的作品,尤其是最近的作品,这种意念越来越强。

哈尔滨大剧院2010—2015摄影:Iwan Baan

哈尔滨大剧院2010—2015 摄影:Hufton+Crow

我一直心里有个疑问:马岩松真人和外界讨论的是否是两种状态?可能大家触及的是你建筑的那一面,就是可能人的那一面大家感受得比较少。另外,因为知名,所以大家会更加对你挑剔,或者大家会去捕捉你很多观点的动因。

M:这些争议,我毫不在乎。但有时碰到一些年轻的学生或年轻建筑师,他们会跟你说,虽然有很多争议你的人,但你对他们是有启发的。对年轻人来说,你的工作本身,包括你对这个世界、对自己的态度,你的行动都很重要,因为他们能从中得到能量和启发。

云洞图书馆2019—2021

本文图片由MAD建筑事务所提供

评论