文|见识城邦

什么是中央欧亚?

中央欧亚(Central Eurasia)地处欧洲、中东、南亚、东亚以及寒带、亚寒带针叶林—苔原地带之间,是一片幅员辽阔的内陆地区。它是构成欧亚大陆的六大地理板块之一。

地理上的界线往往随着人类文化和政治的变迁而变化。在历史的长河中,中央欧亚的范围也几经变化。从上古时代盛期(High Antiquity)到恺撒建立起罗马帝国,再从罗马帝国衰亡直到中世纪早期的结束,在上述时段中,中央欧亚的范围甚至覆盖了地中海以北欧洲的大部。

从文化上讲,中央欧亚是一条水平延展开的带状地区;它西起大西洋东岸,东抵太平洋之滨,南以更温暖的周边地区(peripheral regions)为邻,北临北极圈。在中世纪早期结束以后,中央欧亚登上其历史的顶峰,其地理范围也达到最大。当时,整个欧亚大陆仅有下列地区没有被纳入中央欧亚的范围:多瑙河以西之欧洲、近东(或中东,包括:黎凡特、美索不达米亚、安纳托利亚、伊朗高原西部和南部、高加索地区)、南亚、东南亚、东亚(日本、朝鲜半岛和中国的中原地区),以及欧亚大陆北部的寒带、亚寒带地区。

当然,上述所有地区之间本没有固定的界线,各地区间的边界都曾悄然推移反复,但是,各周边地区的核心地带都具有独一无二的特征,清楚地显示了它们的非中央欧亚性。在中世纪,西部草原地区的斯拉夫人完成了欧洲化,而在19、20世纪间,大批汉人进入中国东北和内蒙古地区定居。这两个历史过程缩小了传统意义上的中央欧亚的地理范围。

所谓“传统意义上的中央欧亚”,是指在中世纪早期以后,大抵相当于西起多瑙河下游,东临鸭绿江,南依喜马拉雅山脉,北抵亚寒带针叶林带的这一片温带大陆性气候区。它包括:西部草原和北高加索草原(即今日之乌克兰和俄罗斯南部);中部草原和中亚西部,二者亦可合称为西突厥斯坦(即今日之哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦);中亚南部(即今日之阿富汗和伊朗东北);中国新疆;中国西藏;东部草原(即今日之蒙古国及中国内蒙古自治区);中国东北。如今,西部草原的大部、内蒙古和中国东北在文化上已经不再属于中央欧亚的范畴了。

中央欧亚民族

中央欧亚民族在世界文明的形成过程中起到了决定性作用。不理解中央欧亚民族与其周边民族的关系,就无法理解欧亚大陆的历史。因此,一部关于中央欧亚的历史也应当在一定程度上涉及欧亚大陆各大周边文明(peripheral civilization)的历史——欧洲、中东、南亚和东亚,它们都曾是中央欧亚历史密不可分的一部分。

传统意义上的中央欧亚与丝绸之路共生共灭。丝绸之路是人们对古代欧亚大陆内部经济及其国际贸易系统的一种失之偏颇的抽象概括。人们常将它与沿海地区的海路贸易网络区分开来。其实,沿海贸易的某些形式早在史前时期就已出现;历经上古时代和中世纪,其重要性一直在逐渐增加。但在史料中,我们完全看不出当时的海上贸易与丝绸之路之间有本质的不同。

陆上贸易和海上贸易同属一个统一的国际贸易体系。该体系的重心则是欧亚大陆的陆上经济。陆上经济依赖欧亚大陆上的强大政权来经营维持,而这些政权无一例外都将中央欧亚视为其战略的中心,而非海上。直到西欧人建立起欧洲与南亚、东南亚以及东亚之间稳定的远洋贸易,海上贸易才真正成为一个独立的体系;直到丝绸之路终结,它才完全与丝绸之路分离。

地理上的中央欧亚必须与中央欧亚民族以及中央欧亚诸语言相区分。本书的主题是中央欧亚历史,实则与中央欧亚民族关系最大。因此,笔者自然会写到那些已经迁徙离开中央欧亚故地的中央欧亚民族的历史。他们将中央欧亚的语言和中央欧亚文化系统一并带到了其他地区。作为整体的欧亚大陆历史,在一定程度上可以被看作中央欧亚与周边地区连续互动的历史:从原初及至今日,不断有中央欧亚民族和中央欧亚文化进入周边地区,而周边地区的民族和他们的文化也在不断地流入中央欧亚。

对中央欧亚民族的误解

对于早先的一些有关中央欧亚和中央欧亚民族的错误观念,现代学者已经给出了有力的批驳。关于中央欧亚和中央欧亚民族的信息也越来越多地被揭示出来。不幸的是,这些意见尚未被多数历史学家采纳。许多最基本的观点甚至都没有被注意到,遑论被接受。关于中央欧亚民族及其在历史上所扮演的角色,即使是在专攻中央欧亚的学者的著作中也可见长篇累牍的误解和偏见。

在这些谬误中,有一些始于晚近,一些则承袭自文艺复兴时期的观念,甚至还有一些观念可以远溯至上古时代—比如将中央欧亚民族视为“蛮族”的观念。笔者将会在后文一一辨析这些观念,在此先择其要者概述如下。

现代历史学家大都毫无保留地接受周边民族在史书和其他文献中对中央欧亚民族的负面书写。虽然在周边民族的文献中也有对中央欧亚民族的正面书写,但现代历史学家们对此却不甚重视;至于中央欧亚民族对周边民族的看法,他们更是视若无物。中央欧亚民族在中世纪时才开始用本民族语言记事,之前的历史则只能依靠周边民族留下的文字材料了解。

尽管如此,周边民族的记载却不似现代历史学家所说的那般片面。周边民族的史家和旅行家们同样注意到了中央欧亚民族对周边民族的反感,譬如,斯基泰人(也译“西徐亚人”)深恶希腊人和波斯人,匈奴人深恶汉人,突厥人深恶汉人和希腊人。这种态度在中央欧亚本民族所写的材料中也有所反映。另外,希罗多德等早期史家对中央欧亚民族夸张失实的描述早就该被纠正,因为在希腊人、汉人和其他周边民族所留下的文字中都有对中央欧亚民族的积极评价。

人们对前现代中央欧亚的普遍印象基本上来源于对中央欧亚的一种社会形态——游牧社会的误解。中央欧亚民族被看作“纯粹的”游牧民族,其社会形态则被认为与定居社会截然不同。

事实并非如此。第一,在中央欧亚民族中,本就有一部分处于定居的社会形态中。第二,无论从历史学还是从考古学的角度看,我们都不能将游牧民族与城居的、从事农业的民族截然区分。上述两点笔者按下不表,先列出现代人对中央欧亚游牧民族的几点误解,再一一批驳:

1.中央欧亚游牧民族是尚武的民族,他们天生好勇斗狠,能征善战。这是因为他们生长在恶劣的自然环境中,生活艰辛。他们骑术高明,又善使弓箭狩猎,助长了其作战之能。

2.中央欧亚游牧民族一概贫穷。这是因为他们的生产方式无法产出足够的生活必需品。因此,他们常劫掠周边富裕的农耕民族。基于这种“饥饿的游牧民”理论衍生出“强取豪夺”模式及“贪婪的蛮族”模式,以之解释中央欧亚民族与周边国家的关系。

3.因为中央欧亚民族天生尚武,又不停迁徙,所以他们很难被打败。他们常年攻击周边民族,是周边民族挥之不去的梦魇。在现代化之前,中央欧亚民族是冷兵器时代欧亚大陆绝对的王者。

尽管在史料中的确有一些评论能支持上述观点,但仔细阅读这些史料本身,我们会发现这些观点其实不值一哂。只要稍微检视客观的历史事实即可发现这些观点的荒谬之处。这些观点其实都是从古希腊—罗马“蛮族”观念直接演变而来的,几乎没有任何改变。

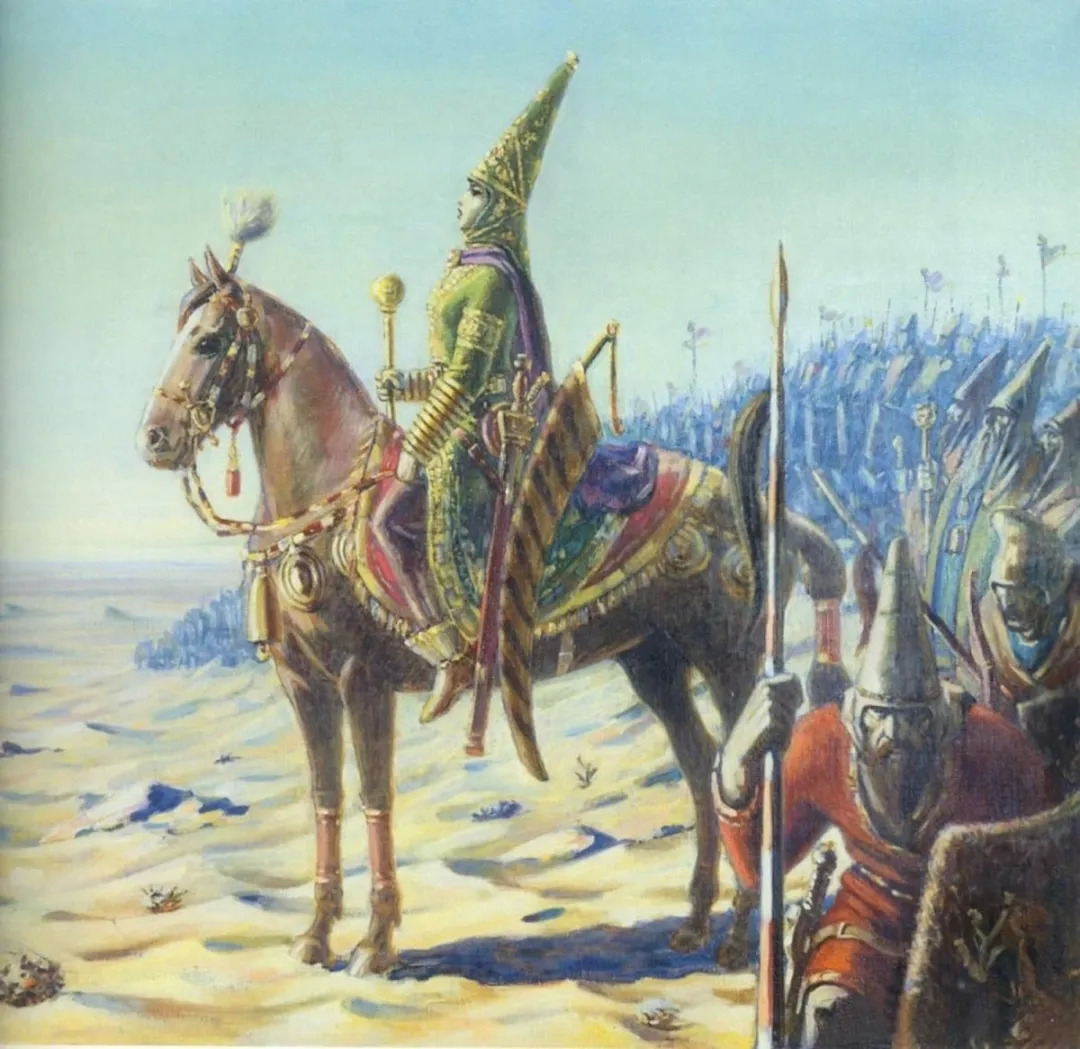

中央欧亚的游牧民族并非天生尚武好战,正如城居民族并非天生擅长行商坐贾,农耕民族也并非天生擅长种地。游牧民族建立的国家和定居民族建立的国家都是复杂而非单一的社会。在游牧民族所建国家中,从事游牧活动之人大都弓马娴熟。此事当然为非游牧民族所惊叹,以致他们反复评说。但在人口、财富都远为庞大的周边定居社会中则有人数甚众的职业军人专门为作战而受训,这使得这些民族在与中央欧亚民族的冲突中屡屡占据上风。

游牧民族一点儿也不贫穷。确切地说,游牧社会中有人富贵,有人贫穷,但大多数人处在贫富之间,与其他社会的情况大同小异。但是,游牧社会中的平民百姓无论在哪一方面都比周边农耕区的平民百姓要幸福得多;农耕区的百姓则基本处于农奴或比农奴稍好一点儿的状态。游牧民族确实热衷于与近邻进行贸易;当他们受到攻击和侮辱时,一般也会以暴易暴,这和其他民族的行为并无二致。说中央欧亚民族是周边国家的心腹大患则更是无中生有。总之,无论是中央欧亚,还是中央欧亚史,都与“蛮族”毫不相干。

中央欧亚的历史关涉采用不同生活方式的许多不同的民族。每种中央欧亚文化之下生活着无数的个体,每一个都有血有肉,有独特个性,和世界其他地区的情况别无二致。如同生活在其他任何地区、任何文化中的人类一样,中央欧亚民族中也有强有弱,有贤有愚,有名不见经传的芸芸众生。中央欧亚民族所具有的一切也都见于欧亚大陆其他民族中。我们理应本着客观中立之心去书写他们的历史。

中央欧亚民族的真实面目

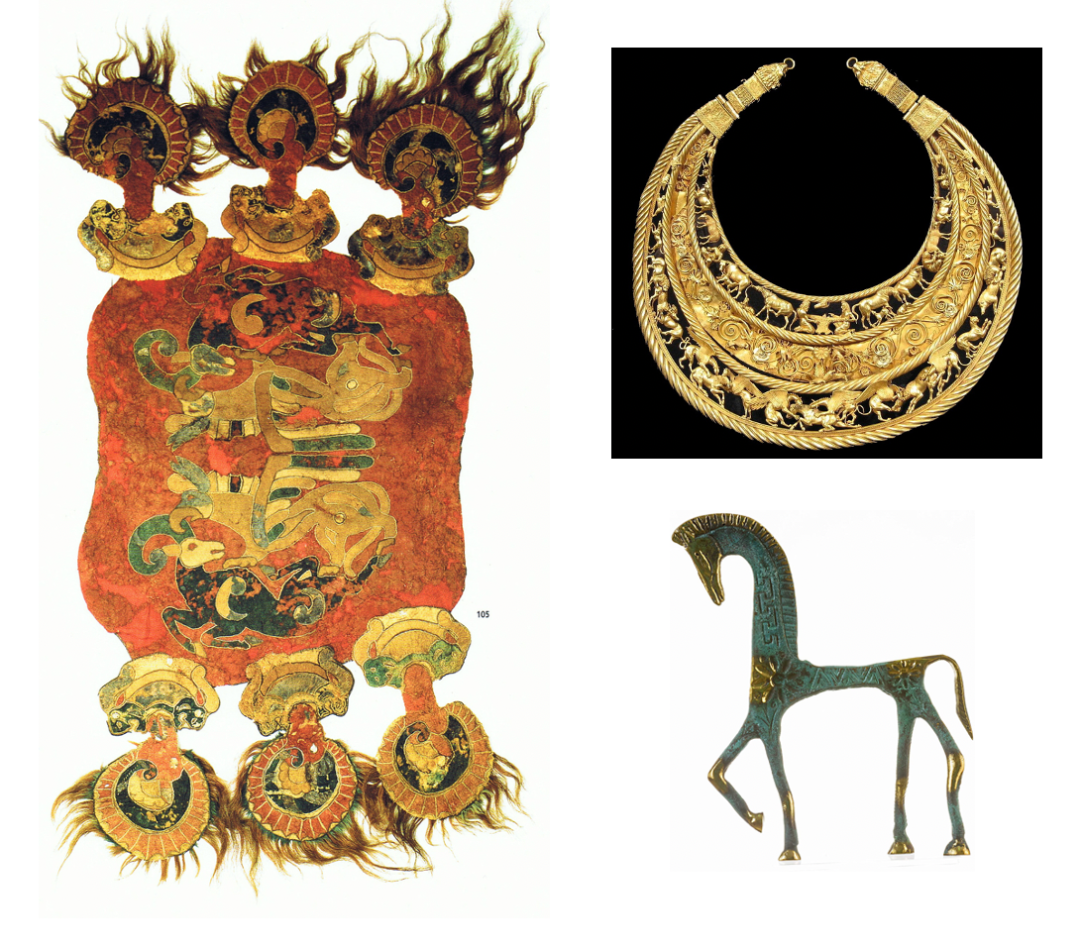

既然历史已经告诉我们,中央欧亚民族并非蛮族,那么他们的真实面目又是怎样的呢?他们是富有生命力和创造力的一个群体。中央欧亚是印欧人的家园故地,印欧人从这里走向整个欧亚大陆,直到大海之滨。他们奠定了今日世界文明的基础。

在中世纪,中亚是世界经济、文化和学术的中心。当时中亚人的成就点燃了现代科学、技术和艺术的火种。历史记载明确显示,中央欧亚民族在历史上不断地遭受周边民族无情的入侵。他们历尽凶险,顽强地守卫着自己的家园,保护着各自的亲人,维持着传统的生活方式,与势不可当的来敌抗争到底。最后,中央欧亚民族几乎输掉了一切,但他们从未放弃斗争。

本书实际要叙述的正是这样一部贯穿整个欧亚大陆的斗争史—中央欧亚民族与周边民族的斗争。这场斗争以周边民族获胜、中央欧亚政权全部覆灭而告终。中央欧亚人民由此陷入赤贫的境地,一步步走向灭绝的边缘。所幸天佑中央欧亚,在20世纪末叶,它终于迎来了奇迹般的重生。

读者或许还要发问:这些游牧或半游牧政权所主导的中央欧亚历史,其过程和结局在人类历史上难道不是独一无二的吗?非也。

在中央欧亚各政权抵抗周边政权入侵的同时,美洲的印第安人各部族也在美洲大陆殊死抵抗欧洲殖民者的入侵。欧洲殖民者对美洲大陆多数的世居民族都采取或明或暗的种族灭绝政策。在北美洲,印第安人为保卫他们的领土、民族和家人而浴血奋战,却无力回天。他们的玉米地被焚毁,家人惨遭屠戮;幸存者则被押运至不毛之地,任其自生自灭。仅仅数十年之前,印第安人还被这些双手沾满鲜血的胜利者蔑称为“野蛮人”。最后,在印第安人亡族灭种之际,胜利者中终于有一些人良心发现,幡然醒悟:历史上真正的野蛮人恰恰就是他们自己!

《丝绸之路上的帝国》

[美]白桂思(Christopher I. Beckwith) 著

付马 译

中信出版集团·见识城邦

2020年10月

《丝绸之路上的帝国》是记述从青铜时代至今的中亚历史经典著作,了解中亚、“一带一路”倡议,建设新丝绸之路经济带的参考书。

作者白桂思是当今久负声望的中央欧亚研究机构——美国印第安纳大学著名欧亚研究学学家,曾担任中央欧亚研究系系主任。

丝绸之路的兴衰与中亚帝国的兴衰同步。丝绸之路上帝国的历史就是中亚各民族的历史。生活在中亚地区的人被认为是饥饿的游牧民和贪婪的野蛮人,让周围定居的农耕国家和民族苦不堪言。

然而实际上,中亚游牧民族是富有生命力和创造力的群体。在中世纪,中亚是世界经济、文化和学术的中心,当时中亚人的成就点燃了现代科学、技术和艺术的火种。

本书将中亚历史置于整个世界历史框架之中,以全球史的视角重新审视这一地区,讲述了中亚各帝国的兴衰更迭,解释了为什么数个世纪中,尽管受到波斯、希腊、阿拉伯及其他地区文化的渗透和影响,中亚依然在东西方不断碰撞、互动的背景下长期涌动着各种文化洪流,并引领着世界科学、艺术等领域文明的发展,一次又一次地为世界文明带来革命。

中亚不再是一个孤立的、局部的、被忽视的地区,而是理解文明历史的中心。

本文摘选自《丝绸之路上的帝国:青铜时代至今的中央欧亚史》

作者:白桂思

译者:付马

评论