在中国,罗曼·罗兰作品最知名的译介者当属翻译家傅雷。他4岁丧父,母亲督教甚严,天性敏感而激烈,“故我童年只见愁容,不闻笑声”。1927年傅雷赴法游 学,他很自然就倾心于西方浪漫派文学,深受感染,但也曾写下:“神经亦复衰弱,不知如何遣此人生。”直到他在法国偶然读到罗曼·罗兰写的一本薄薄小书《贝多芬传》,“读罢不禁嚎啕大哭,如受神光烛照,顿获新生之力,自此奇迹般突然振作。此实余性灵生活中之大事”。

傅雷发愿要将《贝多芬传》一书译出,将自己所受的恩泽馈赠给年轻一代,这是他对贝多芬与罗曼·罗兰所负的债务。1931年他开始“还债”,翻译完《贝多芬传》,又一口气译出三大“名人传”的另两部《米开朗基罗传》和《托尔斯泰传》。抗战时期,傅雷又将罗兰获诺贝尔文学奖的作品《约翰·克利斯朵夫》译成中文,在中国影响很大。近百万字的长篇小说,他前后共完整译过两次,投入大量心血力争完美。

罗曼·罗兰式的表达意味着激情澎湃,解剖心灵,追求崇高,常常探讨生命、斗志、梦想、爱与勇气,很多句子因之成为金句名言,广为传抄。就像他所偏爱书写的人物,罗曼·罗兰一生钟情英雄主义,他说:“我所称为英雄的,并非以思想或强力称雄的人;而是靠心灵而伟大的人。”

“不创作,毋宁死”

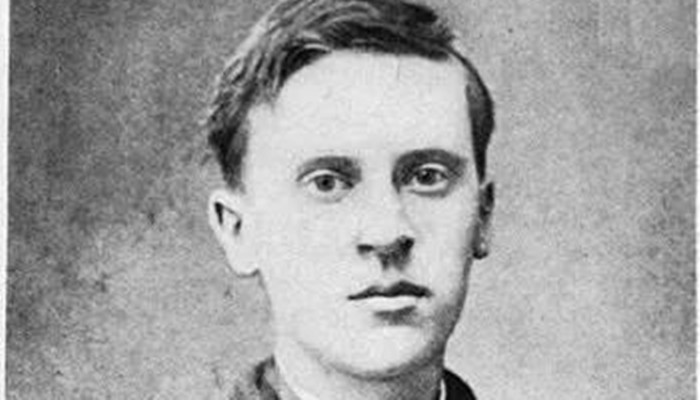

1866年罗曼·罗兰出生于法国勃艮第区的克拉姆西小城,家境十分平凡,父亲这边上溯五代都是公证人,母系方面则是农民或铁匠。家人认为世道维艰,对他的最大期望便是努力得到一份稳定工作,一生衣食无忧。他只好服膺于家人的期望,按部就班地努力。在未经发表的私人档案中,有人发现过一张小纸条,小罗兰写着:“我向妈妈保证,尽我一切力量,准备投考高等工艺学校”——从这里毕业后可以担任高级工程师。

罗兰日后追忆童年生活,将其形容为“鼠笼”,惨淡忧郁。不满一岁的他在冬天被粗心的保姆遗忘在房子外面,差点冻死,从此患上了支气管的各种疾病,“细心的读者会发现在我的作品中不经意间就喷发出一些和呼吸 有关的表达,如‘窒息’、‘打开窗户’、‘新鲜空气’、‘英雄的气息’等等”。5岁时,小2岁的妹妹不幸夭折,几乎击垮了悲伤的母亲,罗兰也深受死亡阴影 的侵扰。病魔频频来袭时,他回忆自己躺在小床上一遍遍哼着:“我不想死……”

罗兰的敏感天性中有压抑不住的对艺术的热爱。他受母亲的影响,痴迷音乐,同时如饥似渴地阅读。他十六七岁开始读《哈姆雷特》,“心里泛起强烈的共鸣与回响”,从此“我把最好时光给了莎士比亚,我把他整个儿吞下去了。或者,不如说我被他整个儿吞没了”。

1880年,家里为了他的学业发展,举家搬至巴黎,父亲甚至为此放弃了世袭的公证人职业,当了一名银行小职员。罗兰曾经也是饱受繁重课业困扰的孩子,数理成绩不好,后来改报巴黎高师,因为压力甚大,直到1886年第三次才如愿考上。巴黎高师在法国文化思想界地位崇高,毕业出来,一般是做中学教师;或者写博士论 文,当大学教授。

未来似乎清晰可见,但他始终不曾忘情艺术,在日记中写下:“不创作,毋宁死!”罗兰给自己设计了一个计划:毕业后出来教7年书,为家庭尽责任,但一天也不多 教,期间写出一直准备着的《宗教战争史》。然后从30岁开始,生命属于自己,他将创作人生中第一部小说。“如果我做到了,那么我活到35岁,可以死而瞑目 了。”

这位虔诚的艺术信徒随后遭遇了一个重大的生命转折。罗兰在发现托尔斯泰的作品后,将其奉为偶像,“一个活着的莎士比亚”。晚年的托尔斯泰世界观发生激变,放下创作,潜心投入到为世人谋福利的事业中。1886年,托尔斯泰的小册子《那么我们该怎么办?》出版,让欧洲为之震惊,他把罗兰 “最崇敬的艺术无情地革除了教门”,也让其困惑不已。为此,1887年,罗兰冒昧地给尊为心灵导师的托尔斯泰去信求教。

没想到几周后,他得到了托翁长达8页的亲笔回信。托尔斯泰阐述其艺术见解:只有使人们团结的艺术才有价值,只有为自己的信仰能够做出牺牲的艺术家才能得到承认;不是热爱艺术,而是热爱人类,才是一切真正志趣的前提……罗兰获得了极大的心灵震动。茨威格后来评价:“这是罗曼·罗兰全部创作的起源,道德威望的基础。”

1892年,26岁的罗兰与贵族小姐克洛蒂尔特闪婚,“我的妻子是音乐家,和我同样程度,音乐在我们爱情上占一半地位。”岳父勃莱亚是法国知名的语言学家,在法兰西科学院任职,来往的皆是上层名流。他本来反对这门婚事,但克洛蒂尔特看好罗兰,笃定丈夫以后会成名成家。勃莱亚只好开出一个条件,罗兰必须写出博士论文,到大学任教。坠入爱河的罗兰同意了。他只用了一年便写出《现代抒情剧之起源》,又用拉丁文完成副论文《十六世纪意大利绘画衰落之原因》,都获得学界的好评,他最后回到母校巴黎高师任教,讲授艺术史。

夫妻最初度过了美好的时光。罗兰在罗马搜集资料时,和妻子在图书馆偶然发现了一个尘封3世纪的“金矿”:一批16、17世纪之交的歌剧初创者们留下的音乐、诗歌,无人知晓。夫妻俩白天去图书馆抄写乐谱,晚上一起弹奏欣赏,陶醉不已。克洛蒂尔特还带来了丰厚的嫁妆,两人得以遍游欧洲;罗兰还因此跻身所谓的上流社会,开阔了见识,这些后来都被他写入书中。但他很快就觉得自己难以融入上流社会的高级知识界,后者“散发出灵魂糜烂的腐朽恶俗气息”。

“我生命的每一秒钟都被我想象中的人物夺走。”克洛蒂尔特勉强接受他搞创作,她只希望丈夫能一举成名,于是再三催促罗兰带着手稿去走访文艺界的权威人士,请求他们提拔,让罗兰感到屈辱。而且罗兰醉心1789年大革命历史,最初创作都是革命题材的戏剧,知音寥寥。直到1898年,他的剧本《阿艾尔特》《群狼》才先后在舞台上映,但文艺界反响平淡。克洛蒂尔特美梦破灭,但罗兰不为所动,两人终于在1901年离婚,分道扬镳。

为英雄树碑立传

罗曼·罗兰最初一直在写剧本,他晚年在回忆录里自述:“戏剧过去是,如今仍然是我最喜欢的艺术形式。”据统计,他一生共写了21个剧本,公开发表过的有15个,流传下来有书可查的有12个,而真正在舞台上演出过的,尚不到一半。

1899 年,他同其他一批作家发起“人民戏剧运动”,“戏剧艺术的贫血症,只有依靠人民才能康复”,提出建立一座巴黎人民剧院,真正上演属于人民的戏剧。他为此创 作了8部有关大革命历史的剧作,写革命人物的《丹东》(1900)、《罗伯斯庇尔》(1939),写法国大革命爆发的《七月十四》(1902)等等。他在 巴黎高师读书时,便设想过写一部新型的历史著作:“灵魂史”。希望过去时代的伟大灵魂,一一在他笔下复活。

但在罗兰生活的时代,法国盛行绝对真实的现实主义和自然主义文学。茨威格形容其时占据舞台的是“通奸故事,琐碎的色情冲突,从来没有触及全人类的道德伦理问题”,自然主义将生活引向“狭 隘、平庸和琐碎,可罗兰想要凌驾于摇摆不定的现实之上,想要那永恒理想的伟力”。他似乎注定孤独,也倍感失意。罗兰曾在写给易卜生的信中说:“我对周围一切感到太格格不入,所以我写作仅仅是为了我自己,我写了五六个剧本,写完一个又一个。可是,我有时不由自主地由于这种孤独而心烦意乱。”

他将眼光投向了自己崇敬的对象,发现“越是深入研究伟大作家们的生活,就越对他们毕生遭受如此众多的不幸感到震惊”。罗兰转而歌颂那些不甘于平庸的天才,在痛苦与患难中奋斗的灵魂,《贝多芬传》《米开朗基罗传》《托尔斯泰传》应运而生,涵盖音乐、美术、文学三大领域的巨人。罗兰形容自己写《贝多芬传》,是唱出了“病愈者的感谢曲”。尽管文学界对其无动于衷,但这本小册子声名不胫而走,销量绝佳,成为罗兰的成名作。

罗兰的英雄主义集大成之作,是他的代表作《约翰·克利斯朵夫》,“献给各国的受苦、奋斗、而必战胜的自由灵魂”。这本书从1890年开始构思,1912年写完,前后经历20余年。罗兰先用十余年构思,积累笔记;然后又经十载逐步写出全稿,平均每年一卷,集中写稿的时间只有每年暑假的3个多月。

克利斯朵夫原型来自贝多芬和罗兰自己。比起创作历史人物传记,文学创作让他的发挥更为得心应手。罗兰把克利斯朵夫比作堂·吉诃德,仿照“愁容骑士”的称呼,封克利斯朵夫为“壮容骑士”。这部长篇小说有如一部心灵的史诗,讲述有点丑陋、粗野、才华横溢的德国音乐家,如何不肯与世俗妥协,要尽力发挥自己的艺术天才。他屡屡碰壁而又不屈地与社会抗争,罗兰从其儿时写到垂垂老矣,亦从侧面反映了普法战争到一战前的40多年法国社会的全景。

罗曼·罗兰的音乐造诣相当深厚,《约翰·克利斯朵夫》还创造了文学史上的“音乐小说”,按照四乐章的交响曲形式设置结构,小说中对音乐场景、体悟的描写,都极为细腻生动,表达中也带有一种迷人的旋律感。茨威格赞誉“这是一部包罗万象的辉煌的交响乐”。罗兰开创了一条新路,不乏成功的后来者:《追忆逝水年华》被誉为是“七重奏”或“奏鸣曲”,纪德也曾在《伪币制造者》中尝试过将“快板”与“行板”两个“主题”交替发展的结构方法。

这部小说也让罗兰与第二任妻子结缘。玛丽亚·巴甫洛夫娜原籍是俄国人,母亲是法国人,她在出版社校对俄文版《约翰·克利斯朵夫》清样时,感动不已,立即给罗曼·罗兰写了一封热情洋溢的信。罗兰很快回信了,并赞赏她的诗“饱含火热的岩浆”。两人两地飞鸿整整5年后,1934年,68岁的罗曼·罗兰与玛丽亚结婚。在以后的岁月里,玛丽亚身兼罗兰的助手、秘 书,忠实照顾着他的起居。

“超乎混战之上”

1914年7月31日,侨居瑞士的罗兰在一个小镇的火车站上,猝不及防看到一战爆发的公告。他忧心如焚,回旅馆后写下了“战时日记”的第一页:“这是一年中最晴朗的一天……在这样温柔的良辰美景中,欧洲各国人民开始互相残杀。”

罗兰一贯持有反战思想,他曾说法德之间的战争,让他整个青年时代都在战事与死亡的威胁之下度过,而现在适龄的青年们又要被送上战场充当炮灰。他慨叹,自从1910年托尔斯泰逝世,“欧洲再没有一个伟大的道德权威!”而他要扛起这杆旗帜。

9月15日,罗兰在《日内瓦报》上发表了《超乎混战之上》一文,这也是他人生第一篇政论。他呼吁尽快结束战争,宣称各民族、各国文化都有其固有的优点,应当互相尊重;还建议成立“最高道德法庭”来制止这场战争。

但当时的各交战国民族主义浪潮汹涌,茨威格曾形象地描述在德国:“生意人的信封上打着‘愿上帝惩罚英国’的邮戳,社交界的妇女发誓(或写信给报纸),一辈子再也不说一句法文。莎士比亚被逐出德国剧院,莫扎特和瓦格纳被逐出法国和英国的音乐厅……没有一个城市,没有一群人不染上这种可怕的仇恨的歇斯底里。”

社会性的狂热席卷欧洲,罗曼·罗兰无疑是逆流而上,引起一片哗然。在法国,社会舆论谴责他是卖国贼。“在当时的爱国主义者看来,罗兰的第一个罪行是他公开思考战争的道德问题。‘对祖国是不能争论的。’”一些友人公开表示与他断绝关系。德国人也并不领情,《德意志评论》指责他的和平理念,是“在阴险的中立主义假面具下,包藏着法国对德国精神的最危险的攻击”。当时欧洲一批著名的作家、艺术家都在狂热地支持本国政府,德国作家托马斯·曼、霍普特曼;也有如里尔克、霍夫曼斯塔尔这样内心反战,但迫于压力,不敢公开表态。

罗兰四面楚歌,还收到过生命威胁。1916年4月,他在日记中写道:“有充分理由使我相信,我迟早将成为暗杀暴行的受害者。”他在“战时日记”中经常全文抄录别人诽谤、污蔑的文章或来信,“彻夜失眠,神经性的发烧,残酷的精神折磨”,甚至几次想过自杀。

茨威格是罗兰的老友了,他同样秉持反战观点,于1914年9月19日写下《致外国的朋友们》,发表在《柏林日报》上,反对分裂和厮杀。他说,现在大家被战火所阻隔,但只要有机会,就要与友人们一起重建欧洲的文化。茨威格旋即也被众人孤立排斥。两周后,他收到罗兰从瑞士寄来的信,上面写着一句话:“不,我永远不离开我的朋友们!”茨威格称看到那封信,是他一生中巨大的幸福时刻之一,“它像一只白鸽从住着乱吼、乱踩、疯狂兽群的挪亚方舟飞来。我不再感到孤独。” 他们按时通信,交流思想,又持续25年之久,直到二战的炮火让通信被迫中止。

1915年,瑞典皇家科学院决定授予罗曼·罗兰当年的诺贝尔文学奖。法国的沙文主义者又群起攻之,甚至给瑞典政府施加压力。所以拖到1916年,瑞典方面才通知罗兰去年获得该奖。罗兰将奖金全数捐给了救济难民的多家组织。他还在瑞士的国际红十字会“战俘通讯处”,义务工作了9个月,登记信件、写信,“天天沉浸在悲痛与哀伤的海洋中”。

但一战让罗兰彻底走出书斋,走向了社会。茨威格在罗兰的传记中写道:“罗曼·罗兰个人的存在随着1914年的来临而消失。现在,他的生活不属于他自己,而属于整个世界,他的生平成了一部现代史,同他的社会活动不可分割……他的每一篇文章、每一封书信都是一篇宣言,他的个人存在就是一出英雄剧。”罗曼·罗兰的作品逐渐具有明显的政治主张,富有战斗精神地继续支持着被压迫者。

尘封50年的访苏日记

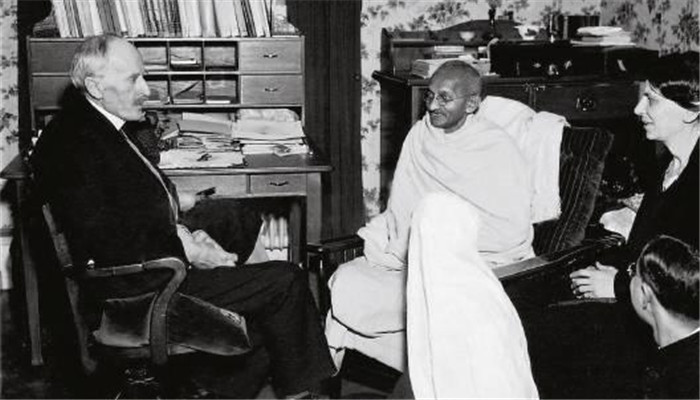

1931年和1934年,罗曼·罗兰先后发表《向过去告别》和《全景》两篇总结性的长文,概括自己在甘地的“非暴力主义”和以苏联为代表的无产阶级革命思想之间,探索社会发展出路的思考。1917年列宁曾邀请罗兰去俄国,他拒绝了,说自己不愿陷入政党间的混战。但十几年后,在著名的《向过去告别》一文中,罗兰宣布从此同曾经的“精神独立”思想决裂,认为社 会主义和共产主义证明是“真正精神独立的唯一保障,是个性充分发展的唯一可能”。

20世纪30年代,也是左翼思潮高涨的年代,一度被西方称为“红色的三十年代”。一战的创伤还未尽散,接着是1929年波及整个资本主义世界的经济危机,30年代初法西斯独揽大权,迫害异己,一批西方知识分子转而对新兴的苏联抱有希冀,这一时期各种工人运动和群众运动也此起彼伏。

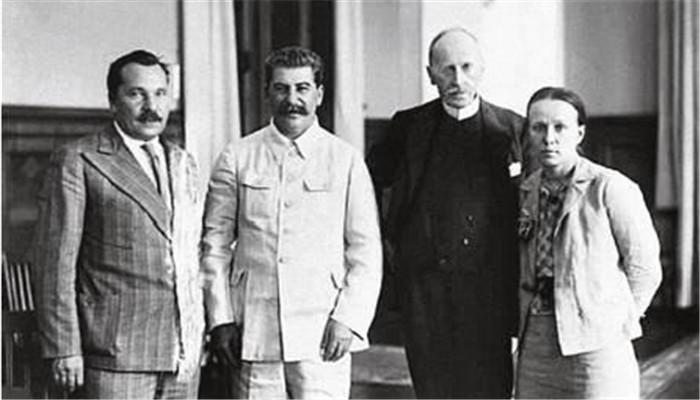

罗曼·罗兰被看作是“苏联的老朋友和维护者”。1935年,他每天接到大量信件,要他对当时苏联国内因基洛夫被杀而大规模镇压“凶手”“反对派”的局势做出解释。当年6月23日,69岁的罗兰应高尔基之邀来苏联访问。两人的通信持续了20年,但一直未曾谋面。苏联给予了罗兰的27天来访最高礼遇的接待。

但人们很奇怪,罗兰回国后却未对访苏期间的观感发表任何言论,当年曾引起过种种揣测。直到多年后,他的访苏日记被发现,作家详细记下了见闻,但最后却写下:“在自1935年10月1日起的50年期满之前,不能发表这个笔记——无论是全文,还是片段。”

1989年这本约15万字的日记正式出版。罗兰在日记里肯定了苏联建设新社会的成就,也记录了许多他目睹的弊病。红场体育节日大检阅,罗兰看到斯大林就像“罗马皇帝”一样,站在检阅台上欣赏着群众对自己的崇拜。他对此很反感,“对真诚的共产党人来说,这是极其危险的手段,它可能在社会上挑起向一个人顶礼膜拜的不祥 的宗教信仰”。罗兰大部分时间住在高尔基位于莫斯科郊外的豪华别墅里,高当时担任苏联作协主席,这是政府专门拨给他使用的,并配有警卫、医生、秘书、厨师等多达四五十人的服务团队,令罗兰十分震惊。

访问期间,两位好友也没有机会好好深谈,到高尔基家里来访的客人太多了,有时一天竟多达八九十人。罗兰被招待观看苏联电影和戏剧,看到的要么是“拙劣的政治宣传品”,要么是对美国歌舞剧的“拙劣模仿”,“自从文艺形式的多样化被强权取缔后,大众的艺术趣味竟然腐败堕落成这个样子”。

而与罗兰常常相提并论的是1936年作家纪德的出访。他也曾是社会主义苏联的热烈拥护者,当时以国宾身份参加高尔基的葬礼。为期10周的访问结束后,纪德在 第二年出版了《从苏联归来》一书,他与罗兰的观感大体类似,但这本书引起了轩然大波。苏联官方带头发动对其的围攻。批评者中也有罗曼·罗兰,他在法国《人 道报》上发表了《对纪德的忠告》一文,认为该书是一本“恶劣的、平庸的、浅薄的、自相矛盾的书”;说有人曾劝告纪德慎重考虑出版该书,但他却急于把书大量 印行,“是因为苏联的敌人趁这机会把纪德的名字利用一下”。

纪德写道:“罗曼·罗兰的责难令我难过……至少我十分敬重他的精神人格。我相信《超然于混战之上》的作者,肯定要严厉评价老迈的罗兰。这支老鹰筑好了巢,就在巢中安歇了。”他并且尖锐地回击,“说假话,及以保持沉默的方式说谎,似乎是合时宜的”。

罗曼·罗兰为什么要把日记封存?有人认为他的保留直接原因是出于对家人的保护,妻子玛丽亚的亲友都在苏联,而大清洗运动已席卷全国。也有人为其辩解,作家并没有将日记美化后再出版,他可能从维护世界反法西斯的大局出发,且仍对苏联抱有期望,于是缄口不言。但无论如何,这都是罗兰身上一道暧昧不清的阴影。1937年,罗兰曾致信斯大林为判决布哈林求情,但没有回音,布哈林也于1938年被枪决。有学者注意到,从1937年以后,罗兰的书信与文章里就永远不 再出现斯大林的名字了。

罗曼·罗兰反法西斯的斗争没有止步。1933年,他被提名为国际反法西斯委员会名誉主席,又参加揭露“国会纵火案”、营救被陷害的季米特洛夫等人的活动。纳粹则报复性地将他在德国出版的书全部销毁。1940年6月德军占领巴黎,很快直抵他的故乡克拉姆西。年迈的罗兰不愿离开家乡,处于敌人的严密监控之下。而他手中的笔从未停歇,在1943年还完成了最后的手稿《贝济》,怀念这位1914年在抵抗德军的战场上献出了生命的朋友。

1944年8月巴黎解放。当年11月,78岁的罗兰抱病到巴黎参加十月革命的纪念活动,他在一个多月后病逝。

2016年是罗曼·罗兰诞辰150周年。他的英雄主义贯穿其一生,沉重而雍容。时时让人想到《约翰·克利斯朵夫》那个著名的结尾:圣者克利斯朵夫背负着一个孩子洇渡河流,“那些看着他出发的人都说他渡不过的。他们长时间的嘲弄他,笑他……”只有孩子平静的声音,“走罢!”

当看不见的太阳在金色的天空升起,快要倒下来的克利斯朵夫终于到了彼岸。“咱们到了!唉,你多重啊!孩子,你究竟是谁呢?”

孩子回答说:“我是即将来到的日子。”

(参考资料:茨威格《罗曼·罗兰传》《欣悦的灵魂:罗曼·罗兰传》《认识罗曼·罗兰》《封存日记五十年的神话》等)

评论