在第一轮因新冠疫情导致的封城结束后,英国当地的公园重新开放。贴在大门上的标语告知了公园的新规定,如许不随地吐痰。在我年轻的时候,类似的禁令在公共场所很普遍:早期的流行病曾造成数百万人死亡。从1882年人类首次发现结核杆菌,到第二次世界大战结束、BCG疫苗广泛普及的这一段时间里,意在根除该病的计划为公共卫生政策带来了一场革命,同时也推动了现代城市规划。从那以后,两者之间的关系一直是公众福祉的中心。

1875年,社会科学协会主席本杰明·沃德·理查森提出了一种新型城市的模型,这一理论收录在随后出版的《海吉亚:健康之城》(Hygeia: A City of Health)中。同年,英国颁布了具有开创性意义的《公共卫生法》,该法案开创了一个新纪元——清洁水源,污水的安全处理,以及要求房屋提供新鲜空气和自然光以消除结核病的法规。

结核病之所以受到关注,是因为伤亡人员名单包含了很大一部分欧洲上流文化圈人物——济慈、肖邦、艾米莉·勃朗特、契诃夫、卡夫卡以及爱德华·蒙克等等。不过,大多数受害者来自人满为患的贫民窟。在这里,多达四分之一的死亡被归因于结核病。和新冠病毒一样,结核病在人与人之间通过空气传播。

富人认为,山上的空气和阳光减慢了疾病的发展。对于其他所有人而言,这是等待生活条件改善的一个案例。在第一次世界大战后不久出版的一部平房设计指南中,建筑师劳伦斯·韦弗提出了具有说服力但在科学上没有根据的主张:“在非阳光直射的环境中,结核菌能生存两年,但在阳光下,它顶多能存活十分钟。”受到《海吉亚》和埃比尼泽·霍华德在1902年出版的《明日的田园城市》等作品的启发,建筑师和规划师将改善公共卫生作为城市设计的组织原则。全新的住宅和公共建筑形式出现了:1888年的默西塞德郡的阳光港示范村,位于英格兰曼斯利的第一个结核病疗养院(Mundesley,诺福克郡,1899年),第一座花园城市莱奇沃思(Letchworth,1903年)和位于伦敦普伦斯特德的第一所露天学校(Plumstead,1907年)。在这时,对新鲜空气和阳光的狂热追求日益兴起。1901年,伯明翰委员会住房委员会主席约翰·萨顿·内特福德宣布:“只要我们愿意,我们可以让光线和空气进入我们的城镇,我们可以充分利用阳光。”

即便是现代主义运动的坚实拥趸,理性主义者也改变了主张。1933年,国际现代建筑协会发布了颇具影响力的《雅典宪章》,勒·柯布西耶(功能主义建筑泰斗)极大地参与了《雅典宪章》的起草。《雅典宪章》宣称:“控制着万物生长的太阳应渗透到每一个居所的内部,散发它的光芒。没有它的光芒,生命就会枯萎和褪色。”贝特霍尔德·卢贝特金为芬斯伯里保健中心设计的建筑于1938年在伦敦克勒肯维尔完工,这种建筑潮流在英国达到顶峰。该设施配有结核病诊所、药房、实验室、日光浴室、礼堂、独特的玻璃砖墙和装饰有戈登·卡伦创作的壁画的、有着宽大的弧形入口大厅。它敦促来到这里的人们“尽可能多地待在户外”并“昼夜不停地呼吸新鲜的空气”。内阁中包含四名漫步者协会(英国步行慈善机构)成员的战后工党政府制定了1949年《国家公园法案》,刘易斯·西尔金当时将其描述为“关于露天场所的人民宪章”。

大规模“全面重建”的问题暴露出来之后,对现代主义城市规划的幻想破灭了。在大规模“全面重建”中,历史悠久的市中心被夷为平地以建造购物中心、环路、高层住宅和次要的市政建筑。人们强烈地感觉到与街道和附近地区生活的脱节。在出版于1963年的书籍《临床医学的诞生》中,米歇尔·福柯用修正主义的眼光审视了整个医疗化计划(Médicalisation,医疗化指将非医疗的问题定义成医疗问题,当成疾病来处理),并嘲弄道,“(这是)一场热闹的城市之梦,这个城市的住民是喜爱露天环境的人们。在这里,年轻人光着身子,老人不知冬天为何物……它就是古代乌托邦的翻版。”

丹麦皇家艺术学院前城市规划教授扬·盖尔对这一切也持怀疑态度,他如今已是世界上杰出的城市规划专家之一。他告诉我:“现代主义者在抗击结核病的早期就很有建树。问题始于国际现代建筑协会1933年在雅典举行的会议。会议商定,从公共卫生角度考虑,应严格区分住房、工作、娱乐和商业。但在那时,结核病的问题已经解决。1998年,我再次受到在雅典举行的欧洲城市规划师协会(European City Planners' Association)会议的邀请,但是这次我们都签署了一项宣言。这项宣言称,绝不能将上述区域分开。人们花了65年的时间才意识到之前的错误。”

他如何看待后疫情时代的城市?“如果你负担得起的话,你一定总是会受到‘退回乡下’的诱惑。霍乱袭击哥本哈根时,安徒生、克尔凯郭尔(丹麦神学家、哲学家及作家)和其他富人就是这样做的。但是,你只是把一个问题转换成了另一个问题。”对于盖尔来说,更大的挑战是应对气候变化。在城市里,人们能更好地应对气候变化,城市总是更加节能,更社会化,在经济上更可行。他赞成巴黎市长安妮·希达尔戈最近提出的重建“ 15分钟居民区”的建议,即从家里出门,步行15分钟即可满足任何需求。盖尔说:“新冠疫情只是在推动已经发生的事情。”重新发明社区是城市规划的重要组成部分。

城市户外生活的质量是另一个关键问题。由于目前英国城市的酒店业需要支持,因此经济利益和健康利益之间似乎有所冲突。政府一面在研究如何使人们尽快安全地回到酒吧、俱乐部、酒吧和餐馆,一面又必须应对对安全的户外空间、社交和身体娱乐的需求。

伦敦卫生与热带医学学院欧洲公共卫生教授马丁·麦基表示,关于新冠病毒,可以确定的一点是,“(人们)认识到,封闭的室内空间存在切实的传播风险,这告诉我们应当控制人们待在密闭室内空间的机会。”一家研究公司最近公布的证据显示,对于支持工党的选民,最重要的事项是提供更多公园和其他场所供人们在当地聚会。支持私人休闲和室内接待的经济重要性,和同时改善公共室外娱乐设施的经济重要性在政治上存在矛盾,缓解这种矛盾是件困难的事。

英国城乡规划协会(TCPA)负责健康和规划问题的朱莉娅·斯特里夫对此表示赞同。她说:“问题在新冠疫情来临之前就已经开始酝酿,但是,疫情使运转良好和运转糟糕的社区都收获了更多关注。”新冠疫情给过去40年中的许多发展成果进行了一场压力测试,但结果令人沮丧。在那些依赖汽车、缺乏公共设施的地区,当封城来临时,整个社区被“限制在棚屋内”。英国国民医疗服务体系(NHS)的新文件要“把健康摆在正确的位置”,朱莉娅·斯特里夫认为,这份文件指明了方向——该文件指出,NHS今后“应该从最初的规划阶段开始参与新地区的规划和开发”。

这有可能发生吗?根据英国城乡规划协会的说法,自2013年以来,“通过运用获得许可的开发权,成千上万的新房屋合法地绕过了规划系统。”这些房子以用途变更的名义被免除了通常的要求,例如从轻工业到住宅的转换。因此,开发人员用这样的方式避免为公共设施支付费用,且他们显然不必在设计问题上咨询健康专业人员。城乡规划协会首席执行官菲奥娜·豪伊表示:“我们对中央政府目前发表的关于地方建设的重要性的言论是否具有意义仍持怀疑态度。目前的情况是,地方当局塑造其所在地区的权力不断被剥夺。”

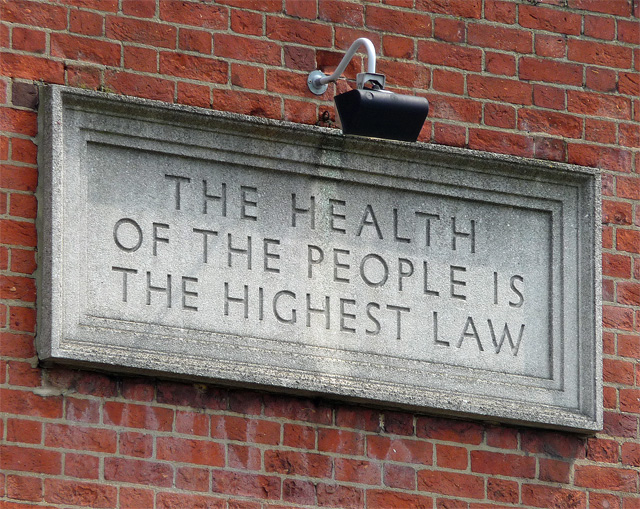

事情并非一直是这样的。伦敦沃尔沃斯路上的萨瑟克区政府前公共卫生部门的正面装饰着一块匾牌,上面刻着“人民的健康是最高法律”。这句话从拉丁语翻译而来,最早由西塞罗提出,并成为约翰·洛克(英国哲学家,自由主义之父)善政的基本规则之一。面对现代最严重的公共卫生危机之一,我们迫切地需要从战略层面上考虑未来。不管疫苗的开发成功与否,这些风险可能会存在一段时间。在此期间,请务必尽可能多地进行户外活动。

(翻译:王宁远)

来源:新政治家

评论