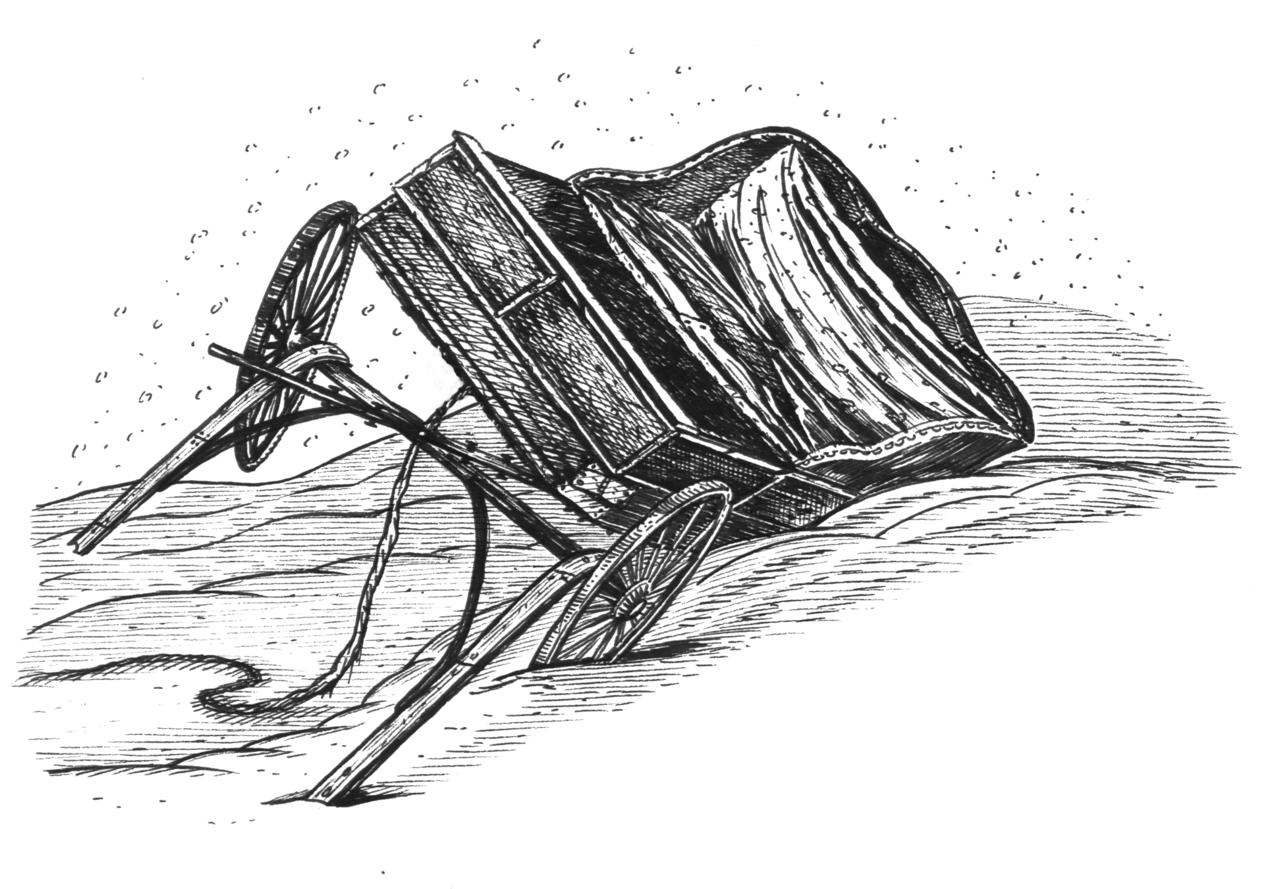

艾迪·马里安前方的马车驶出了视野,被呼啸的林风席卷,径直冲进一条沟渠。片刻过后,刺耳的马鸣声,和树木折断的声音,从后方传来——狂风一阵比一阵更加猛烈。嘈杂而陌生的咒骂声回荡在旷野中。

一个健壮、黝黑、声如洪钟的男人,手持马缰站在艾迪身旁,向他的同胞们喊叫。对方回喊道,他们的马车都翻了。他们没法把马车扶正:积雪就像沙堆一样。艾迪回到座位,检查车中的病患:一个女子形容枯槁,呈现出黄疸病的病征,身体被固定在一个由木梯和麻绳做成的临时担架上。她的早产儿被裹在一个用热水瓶和旧毛毯做成的简易育婴箱里。

木梯担架和育婴箱是艾迪就地取材做成的。尽管大雪封林,弗洛丽卡·伦迦的罗姆族同乡必须想出一切办法把她送到12英里外、最近的镇上。唯一的交通工具却只有马车。眼下,三辆马车中,两辆出了问题,距离大路却还有数英里之遥。载着病人和她的早产儿的马车仍然直立,是黑夜中为数不多的奇迹之一。

1985年罗马尼亚的暴雪足以载入史册——假如还有人关心巴克乌县和生活在那里的人们。那时,艾迪是一名刚毕业的医学生,他出生、成长、接受教育都在罗马尼亚的首都布加勒斯特,两个月前,他才刚刚抵达巴克乌县。对于25岁的艾迪来说,绝大多数罗姆族人仍延续着祖祖辈辈的生活方式,这不可思议。罗马尼亚政府严重破坏了农业,以至于罗姆人——一个游牧民族,更为人熟知的名字是吉普赛人——依然沿用着19世纪农耕技术。

罗姆人用手扶犁、木轮车和马匹来耕种土地,疯狂的独裁者齐奥塞斯库为了偿还外债,将所有先进的农机设备出口到了国外。不仅如此,这个奇怪的政府还强迫一代医生远离朋友和家人,把最好的年华奉献给乡村。许多大城市罗马尼亚青年看不起农民,更别说是那些从未进入罗马尼亚文化主流的罗姆人——他们长期被视作是懒惰、狡猾的民族,盛产窃贼和杀人犯。现在,这些年轻人却被强迫生活在乡村。

整个救援团队身上都披上了一层又湿又厚的雪。幸运的是,几年前政府发给艾迪一双橡胶靴。罗姆同胞们就没那么幸运了,但他们别无选择。能够保全这双母子,就已足以驱走寒冷了。

马车栽入雪堆,男人们一边全力清除道路上的积雪,一边互相争论谁该对这个意外事故负责,事实上这不是任何人的错,这使得争论更激烈了。尽管男人们大声咒骂着,但罗姆人却表现出城市里见不到的团结和互助。罗马尼亚的政治体制,已经消解了国民之间的相互同情。在整个过程中,艾迪安静地观察着与他同行的村民。在此之前,他从未处于这种环境之中——没有秘密警察,以及因此而被蚕食的人际关系。

当他们最终到达平地时,极目所至尽是皑皑白雪,几小时前这里还是一条可以通车的大路,所有人的心都沉了下去:并没有救护车等在那里,能够带着弗洛丽卡和她的儿子去到安全的地方。

一些人提议,继续驾着这辆唯一能够使用的马车前往巴克乌县城。巴克乌县城是最近的、唯一可以称得上城市的地方。艾迪拒绝了这个提议:“如果我们驾着马车去,母子可能有生命危险,何况它也有可能翻车。”

但是,他承认:“如果我们呆在这里,又没有人前来救援,我们可能都将冻死在这里。”

放弃这对生病的母子,让自己活下来,这样的行径对于罗姆人来说是无法承受的耻辱。罗姆人唯一的选择就是站在茫茫的雪原上,无计可施地期待着奇迹的降临。

在一阵漫长的沉默后,艾迪很后悔自己不够信任这些罗姆人,以至于没有将手表带来。

* * *

在我无知的北美中心世界观里,罗马尼亚是一片被历史遗忘的土地,到处是云雾缭绕的城堡。艾迪被我对他家乡的误解逗乐了。往后数个夜晚,他为我讲述了大量发生在罗马尼亚的真实故事、罗马尼亚共产党,以及自斯大林上台以来罗马尼亚对于极权主义的崇拜。他的故事是我每两年一次的希腊之旅中最精彩的一部分,也表明了我的堂姐嫁给他是多么明智的决定。

在暴雪前一个月,那是十二月的一个寒冷早晨,艾迪和24名同学坐在布加勒斯特的一个礼堂里。一个官腔十足的政府官员大声地念着他们的名字。艾迪坐在位子上局促不安,他几乎无法专心看着同学一个个被叫上台的场景,每个人的脚上好像都灌了铅,艰难地走完这15英尺的距离。

同学们一个接一个走上台,念出他们即将进行住院实习的城镇名字。绝大多数同学要去到的地方是几天前第一次听说的,这些地方无一不是医疗条件极差的农村地区。他们将被其他行业的朋友远远地甩在身后,后者中很多人已经结婚,并且融入了腐败的体制,分到一套大房子,在那里他们必将迎来下一代(罗马尼亚严苛禁止堕胎和节育)。这便是罗马尼亚对于住院实习的规定。

艾迪事先并没有做功课,他觉得这些地方都差不多糟糕。当一个大腹便便的官员叫到他的名字和城镇时,他坐在座位上,念成“伯尔切斯库”——这是以罗马尼亚早期革命者命名的12个乡村之一——以示小小的抗议。当时他还不知道,在“伯尔切斯库”郊区还有一些罗姆人定居点。对于一个游牧的民族来说,这些定居点显得不伦不类。

艾迪的父亲是一个著名的外科医生。他央求父亲帮自己找关系。其他学生的父母早已竭尽所能,尽管他们的家庭条件并不如艾迪优越。艾迪想要成为一名科学家,为医学领域做出贡献。但如果他在农村渡过最宝贵的时光,这个梦想就没可能实现。他觉得应该争取一下。另一方面,那些毫无才华的同学并不配留在家里。这根本不公平,艾迪抗议说。

他的父亲是出了名的古板严肃,他为政府所做的一切感到骄傲,不愿提出任何的要求。而且,他对“公平”有着自己的定义。他告诉自己唯一的儿子:“你是一名医生。你必须无条件地接受任何形式的召唤。你必须习惯在任何环境下开展医疗实践,即使是在战争时期。”

* * *

艾迪透过火车车窗,看着罗马尼亚1月凝滞的灰色,一股自怜自艾涌上心头。他到达伯尔切斯库即将两个月了,正如他在十二月寒冷的大礼堂中所担心的那样,时间过得极其缓慢。无亲无故,没有电话,无处倾诉,无比绝望。当有人想要看病,他们会走路上门。但在那段时间,没有一个人找他看病,因为乡土社会对外来者普遍不信任。

尽管伯尔切斯库的乡民似乎并不需要他的帮助,但是当乌云像一团浓油向火车涌来,他不自觉地为他们的境遇感到担忧。暴风雪不期而至,漫天遍野的雪,开始覆盖特兰西瓦尼亚的原始森林,一切都变得不可预知。距离目的地布加勒斯特还有数小时的车程。他刚刚离开的那座城市,即将面临以此可怕的暴风雪,而城市里一个医生也没有。那种促使他踏上归途的孤独感远不及责任感和证明自己的渴望那般强烈。然而,让他决定在下一站下车、坐上了最近一班火车折返伯尔切斯库的,并不仅仅是那份无私精神。

尽管政府让他来到这样一个穷乡僻壤,他深恶痛绝,但是,想到把数千人扔在缺乏医疗照顾的地方,让他感到良心不安。如果在他探亲请假的这段时间发生了什么,他是要负全责的,而罗马尼亚政府并不是那么的通情达理。

他离开伯尔切斯库仅数小时,周遭的景致就无从辨认了。路上已经堆起了一米深的雪。新雪还不断地飘落在山谷,积了有房子那么高。他在午夜悄悄回到家,一大堆面色阴沉的官员早已等到屋外,神色看上去十分慌张。

官员尼古拉告诉艾迪,他离开后,来了大约十几个罗姆人,希望得到乡村医生的帮助。当尼古拉告诉他们,艾迪外出度假了,他们歇斯底里地爆发了。乡村官员被这行人的浩大声势吓住了。很明显,当一个罗姆孕妇动了胎气、要提前临盆时,你肯定不能妨碍救护。

艾迪收拾东西,准备跟着这些情绪激动的罗姆人一起去他们的住处。艾迪对整件事感到异常生气。他并不愿意在暴风雪来临之际离开伯尔切斯库,特别是当他根本没有决定权的时候。这根本不是他坐在舒适火车上所设想的英雄之举。罗姆人不断敲门,打断了他简短的抗议。

艾迪将医疗用品从皮箱——就是电视剧里医生出诊时用的那种——中倒出来,和救护团队一起静默地向小镇边上走去。他和神色紧张的人们踩着碎冰前行,他十分不解,为何他们要把车辆停在离他家这么远的地方。他并没有看到任何等待的车辆。与此相反,罗姆人带着他步行前往村庄,很快进入无尽的黑暗。

艾迪每走一步,不良的预感就强烈一分。罗姆人不断回头看他,抱怨着艾迪的临时请假可能威胁到病人的生命。尼古拉忙不迭地安慰激动的村民,却绝口不提是他批准了艾迪的探亲假。

艾迪深一脚浅一脚地踩着积雪,像个战俘在森林里举步维艰地行进着。身边的男人们一言不发,他感到自己被胁迫着前行:前面两个人,后面两个人。艾迪问他们叫什么名字,每个人都随口想了一个罗马尼亚人最常用的姓名作为回应。他本就对这些罗马尼亚最臭名昭著的底层人十分反感,何况他对这些人的身份和此行的目的地一无所知,顿时觉得前途凶险。在月光下,艾迪看不清他们的长相。要是没有那些人,他根本不认识这里的路;因此,一旦发生些什么,他将很难折返。他犹豫着,思索着,想找个理由尽快脱身。

在黑暗中偶尔出现些许光点,艾迪能够依稀辨认出那是些房子。这样的光斑出现得越来越频繁,最后他们来到了一个罗姆人的定居点。皮肤黝黑的农人从破旧的茅草屋中走出来,目不转睛地观察着这名风雪夜来客;艾迪的到来很快成了当地人八卦的谈资,仅次于他来到此处的原因——一位孕妇因为早产濒于死亡的边缘。

这里的民众不像城里人那样讲究私人空间,他们乌泱泱聚集了很多人,艾迪几乎是被推到孕妇家门前的。他一进屋,罗姆乡民也跟着一哄而入,俨然把这个小屋当成了自己的家。房间里只留下一条窄道供艾迪走向病榻,他神色沉稳、不慌不乱地走完了这段路,之前的感伤情绪消失了。

过来接待他的是两个衣着艳丽的中年妇人。其中一人为他盛了一碗热汤,另一人帮他脱下了外套。她们请他坐下,帮他脱了鞋。随后,年纪稍长的妇人动手脱下了他的裤子和衬衫。他低头看了看。步行进村的途中,艾迪一直惶恐不安,没有注意到暴雪早已让他从头到脚湿了个透。此刻他被脱得只剩下内裤,其他衣物都被妇人挂到壁炉旁的栏杆上。

对于一名年轻医生来说,诊断病人本就很有压力,更何况是只穿一条内裤当着二十多个人的面,这些人还一边看一边指手画脚,提出各种建议。艾迪只有加快工作节奏来掩饰他的紧张。“孩子在哪里?”他问接生婆。

当产婆打开婴儿的襁褓,艾迪感到心头一沉。即使没有一点产科知识,也能明显地知道这是一个发育不良的早产儿。倘若没有育婴器,他没办法拯救这个早产儿。但是,乡民们似乎并没有意识到产妇和婴儿的危险处境。从他们的评论中,艾迪开始怀疑,他们坚信是艾迪的不称职导致了弗洛丽卡病情的恶化。年轻又天真的艾迪生长在“罗姆人是恶魔”的传说中,他相信病人的生死攸关他的性命。他突然感到很紧张,随即点点头,在别人递给他的纸片上记笔记,装出能够控制住局面的样子。

没有药物,没有希望,这孩子就无法存活。弗洛丽卡活命的机会也大不了多少。在微弱的烛光中,她的肤色已经像老旧的树脂玻璃那般暗淡。她的眼白也已经开始泛黄。她的骨架很强壮,面容却饱经风霜,比实际年龄苍老得多,就像是一个活在现代社会的中世纪人。

艾迪唯一拥有的药物是托他的父亲从布加勒斯特中央医院偷带出来的,他知道乡间行医物资是何等匮乏。即使是这些偷带出来的药品,也只能勉强维持一天,更何况其中一大部分药物都是止痛药、医用导管和消毒剂。艾迪的经验只有在库存齐备、设施先进的医院里才能得到充分发挥,现在就像是让一位计算机科学家去捣鼓算盘。

对房间里的人们来说,没有给出诊断的每一分钟,就好比六十次小的失败。人们目不转睛地关注着他的一举一动。艾迪的思绪不断回溯到一件事上:只有一个极其冷漠的官员知道他的下落。突然,有人抓住了他的手臂。弗洛丽卡在床上猛烈地抽搐着。艾迪这才回过神来,注视着这张因阵痛而扭曲变形的脸。

* * *

第二天太阳初升时,两个男人突然闯进屋内告诉艾迪,他必须跟他们走一趟。路尽头的村庄里有一部电话,艾迪应该给当地的医院打个电话。马匹已经起不了作用了——他们需要一架直升机,来突破暴风雪的包围。

早产儿在严寒的天气中活了下来,但在这样的天气出行,无疑将让它送命。早产儿需要持续的热量以确保他们娇弱的心肺能够保持正常的运作。弗洛丽卡的境况也不容乐观。艾迪已经为她插入了一根导尿管,从而避免了败血症,但她仍需要进行一次手术,取出那枚阻碍她排尿的结石。

有电话的村子距离此处有两小时步行的距离,如今道路已经被齐膝深的大雪覆盖。这段无人打扰、相安无事的徒步跋涉,让艾迪第一次有时间不受干扰地思考。他清楚地知道医院不会同意派遣直升机,但罗姆人在竭尽所有的办法之前肯定不会就此罢休,无论这样的尝试是多么的徒劳。

困境产生了巨大的心理压力,再加上缺少睡眠,艾迪就像打了一管鸡血。医院的接线员听到艾迪的请求——希望派来一架直升机,随后改口说至少要出动一辆救护车——不禁窃笑,这笑声就像打在他脸上一样。

艾迪回到了定居点,将医院的无力承诺转达给村民:医院会派一辆救护车,等在距离定居点很远的主干道上。艾迪大声嘱咐着围在垂死母子身边的村民,热水瓶能够在途中为早产儿提供温暖。弗洛丽卡将被固定在一架梯子上。马车也是必需的。这一路还需要坚定的决心和上帝的眷顾,才能确保艾迪的第一个病人撑到等候的救护车旁。

即使真的有机会(虽然相当渺茫)拯救这对母子,宝贵的时间还是匆匆溜走。当准备工作完成时,暴风雪开始逐渐减弱,这被救援团队视作是好兆头,大家精神振奋起来。救援团队抬着临时担架,在平地上缓慢行进着,在两小时的行进过程中人们不断喘着粗气。逐渐靠近伯尔切斯库,真正的挑战才浮出水面:绝大多数罗马尼亚村民对罗姆人抱有天然的不信任,他们会看在艾迪的面子上将马借给罗姆人吗?

马是村里的共同财产,每个人都有权表态。尼古拉采取了一个容易但怯懦的立场,他让大家决定,放弃提出任何实质性帮助。村民们并不懂得什么高尚品格,他们拒绝将宝贵的马交给罗姆人,因为一旦天气好转,罗姆人可能会将它们据为己有。

“够了!你们都认识我,我是你们的医生。如果罗姆人没有还马,我来负责。”艾迪喊着,村民和罗姆人都为他无私的怒吼所震慑。

村民们面面相觑。艾迪是他们仅有的医生,而现在他正在替罗姆人求情。他肯定会照顾马匹,他肯定有心。村民们脑袋里的机会主义齿轮开始运转。或许他的好心肠能够为他们带来好处。如果马真的丢了,或许可以向他住在首都的家人索要赔偿。他们点头表示同意。

伯尔切斯库借马一幕后几小时,艾迪一行人到达了主干道,最后一架马车已经被掩埋在不断变厚的积雪中。止痛药用完了。热水瓶也最终变凉了。风夹杂着微弱的呜咽声掠过这片煞白的渊默。只听到雪落的声音。罗姆人交换着眼神,再三确认了这个令人难以置信的事实:他们输了。他们最终准备放弃救护车和弗洛丽卡。

就在这时,他们周围的积雪反射出了亮光。前灯。来了一辆车。

* * *

艾迪又累又冷又饿,还发了烧,他瘫倒在巴克乌县城一家医院候诊室的角落里。暴雪切断了他返回伯尔切斯库的路,一旦他没用了,就变成了一道可以被忽视的影子。他身无分文,没有道路可以返家,和他刚刚拯救的罗姆人一样无所依托。最终,一个住在伯尔切斯库附近的医生愿意捎他一程,也许艾迪能给他一盒香烟或者一些外币作为报酬?在罗马尼亚,没有免费的午餐。

艾迪回到了伯尔切斯库,没能带回马和板车(暴雪之后,它们可以被找回),但他的事迹让他成为了当地的名人,他的故事出现在当地报纸上,被媒体歌颂成了无私救人的共产主义英雄楷模。这对他是有好处的,他在伯尔切斯库再呆十个月之后,政府官员会为他随机指定下一个住院实习地点。

在他启程前,村民聚在一起为他送行,感谢他施以援手却从不要求回报——之前的医生并不会这么做。艾迪的接替者也不太可能有同样的奉献精神。

在离开伯尔切斯库前的最后一天,艾迪回到了罗姆人的定居点,想为他拯救的那名小男孩进行第一次常规体检。他发现罗姆人毫不避讳地表现出对外来者的不信任。至今艾迪仍想不通,为什么这些人要避开他,除非他们认为艾迪回到这里的唯一理由是索要报酬。罗姆人禁止他走近弗洛丽卡的家,并且告诉他,他曾经的这两个病人并不需要他的帮助。艾迪再也没见过他们。

后来,艾迪从一个时常往返于各个社区售卖生活必需品的罗姆小贩口中得知,他拯救的那个小男孩熬过最初的一个月之后,获得了罗马尼亚政府颁发的出生证(罗马尼亚的婴儿死亡率很高,出生证通常不会立刻下发)。让艾迪更加吃惊的是:弗洛丽卡竟然为她的孩子起名为艾迪。

这个商贩对罗姆人的迷信思想颇为了解。他说,孩子被取名为艾迪可能并不是感激医生所做的努力,罗姆人只不过是希望这个名字带来好运,就像此前曾发生的一样。艾迪听他这么一说,兴奋之情很快就烟消云散了。

* * *

George Tzortzis是一名生活在布鲁克林的自由撰稿人。

Grant Reynolds生活在芝加哥,他出过不少书,其中《Comic Diorama》曾被Houghton-Mifflin评为2011年美国最佳漫画书。

翻译:韩宏 校订:郭玉洁