老子在《道德经》里说:“万物之始,大道至简,衍化至繁。”大意是,世界上最重要的东西,一定是最简单的东西,但人为把它变复杂了。

这让我想起一首诗,柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”看到这样的文字,就感觉到空和冷静意境,那是一种简洁至极的美。

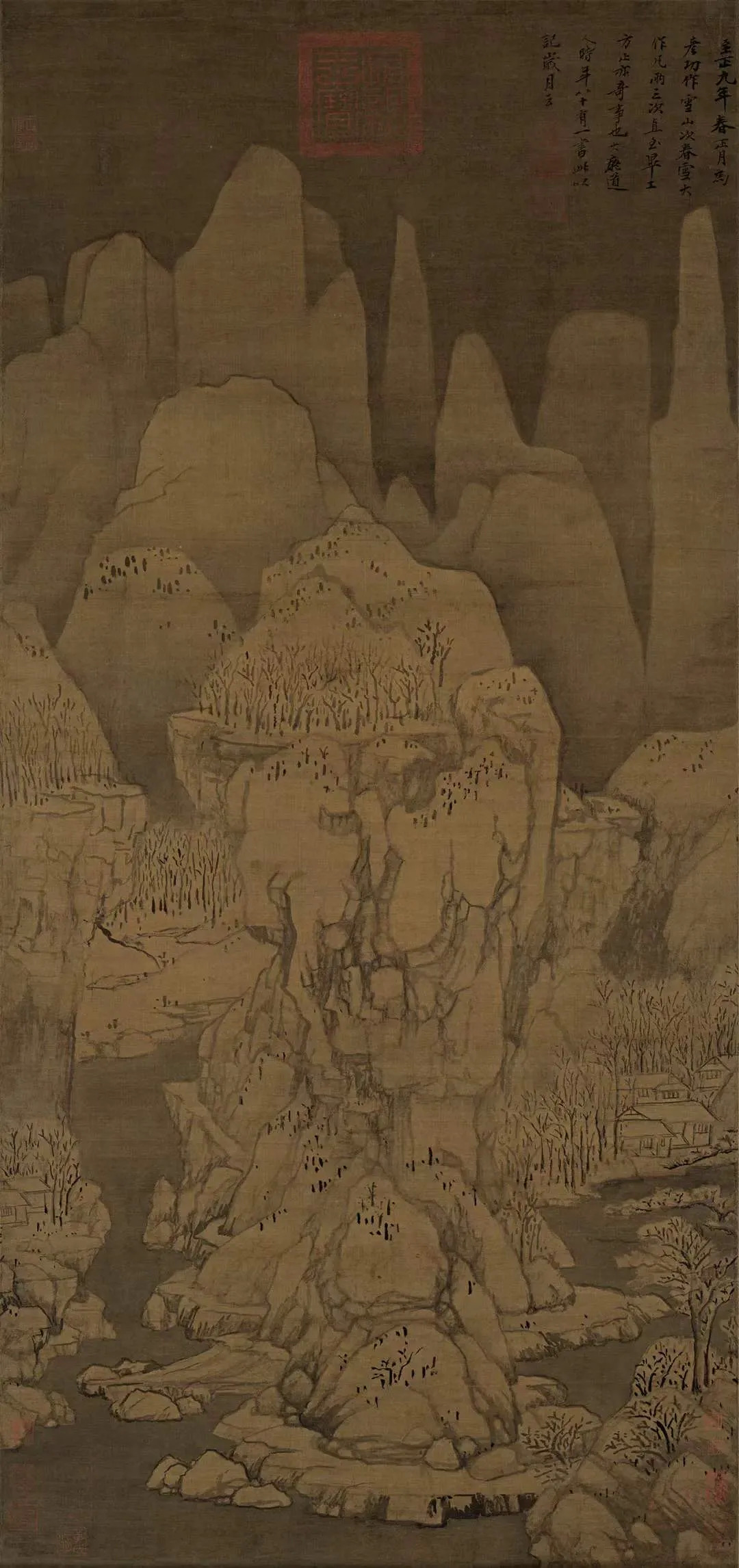

雪景历来为中国文人所好,这一点自王维开始便是如此,特别是对于唐之后世的画者,影响更为深远。来看看黄公望的这幅《九峰雪霁图》,是在他 81 岁高龄时所作。

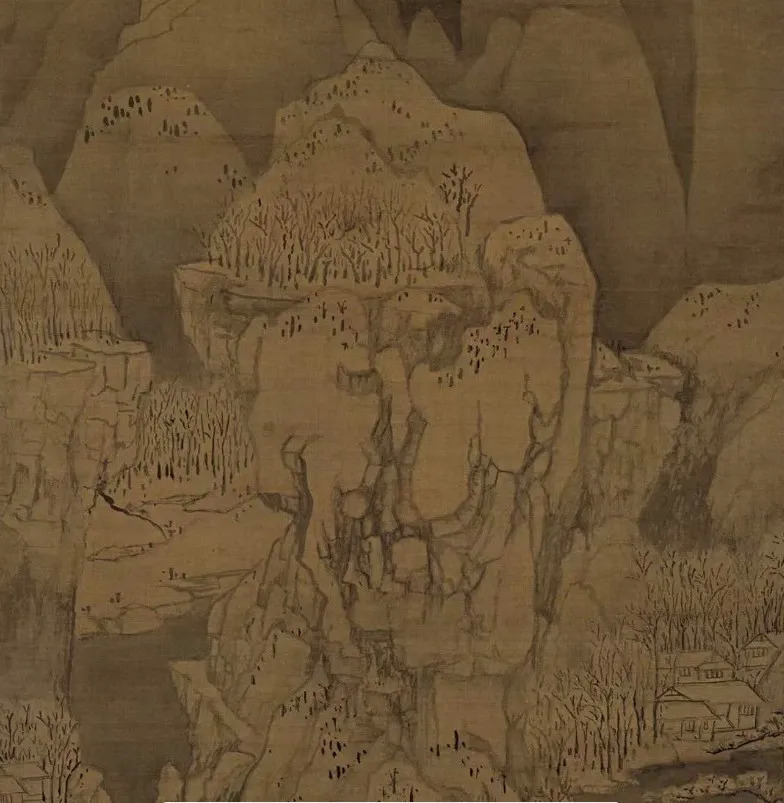

这幅画描绘的是松江一带的九峰,当然这只是概数,按当地人的说法是十二峰。可能是目力不复,也可能是内心归于简静,这幅画的笔墨更加简略,背景的山上看不到什么皴法,像是西方水彩画的感觉。

元之画者与宋时相比,写意性又往前了一步。他们不再刻意表现现实的真实性,而是在画中增添了文学性,人文性,情感性和纯洁性。

从这幅雪景来看,黄公望描绘的应该是雪后的晴日,充满了快雪晴时的感觉——至少从标题来说是如此——所以整体的画面不是阴郁的,而是有一种阳光的感觉。对之良久,可以感受到明净空灵,意境悠远,犹非人间。

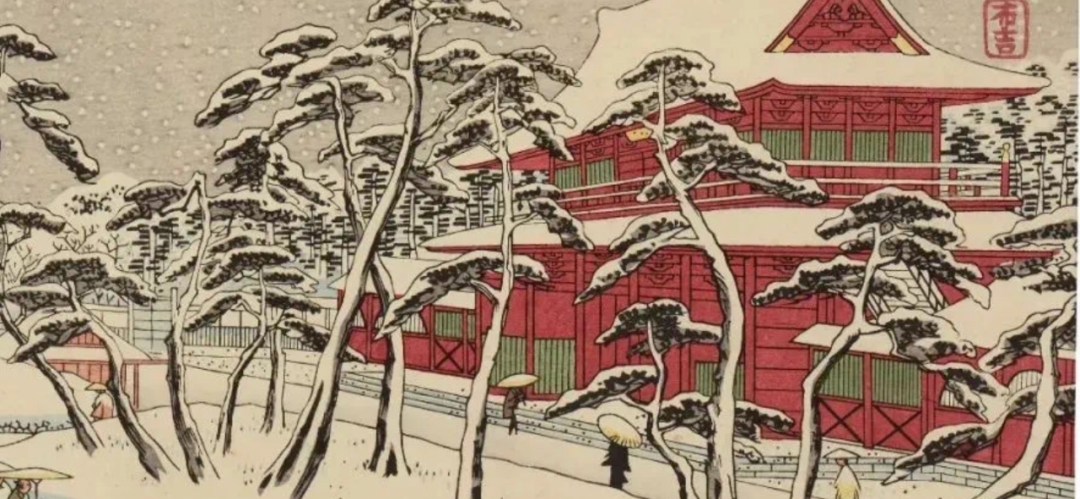

雪景这一题材,到了歌川广重的《芝增上寺雪中图》中,有了另一番意境。江户时代的风情,不象中原古时的水墨情趣,而是鲜明截然的感觉。不过,他们的红色与唐朝的红色,是一脉传承的。

唐朝的红色,说明白点就是大红。在唐朝的绘画中,即便是宋时的仿品,有的部分仍然是红艳艳的。这种正宗的中国红,已经延续到了今天的喜庆日子里,没有丝毫的改变。

我们看歌川的这幅雪景图。白皑皑的世界里,青松覆雪环绕寺边,有行人在风雪中的来往。厚厚的积雪增添了寒冷的感觉,但在视觉上又不完全是冷寂的世界,因为寺的红色泛起的,正是风雪世界的一种浓郁的暖意。

歌川的版画没有多少细节,也不象其它绘画一般,有着过渡的色调。可是这种鲜明的生动,正好为欧洲印象派打破古典主义的审美疲劳,提供了一种变革的转机。

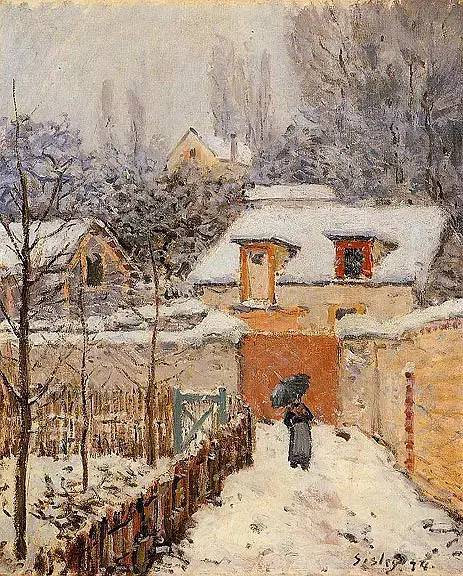

了解了以上,再来看西斯莱的这幅《鲁弗申的雪》,会对印象派的写意风格有更直观的感受。这一时期的画家,不再过分追求细节的真实,而是着意于情境营造,强调以少胜多。

西斯莱本人是有诗人气质的画家。在这幅画中,村落的路正在拐弯处,境界并不阔大,只是一个小角度,却有真气充满集聚,颇有类似马一角,夏半边的感觉。

在这幅画中,雪色的灰调子占据着大幅的空间。印象派的油画,讲究色调的和谐统一,而且往往会脱离现实的色彩感觉,进入主观感受,从而获得一种视觉的美感。

画面中,一妇人顶着黑雨伞在风雪中前行,这个神韵与歌川版画的人行类似。而妇人背后那道门的桔黄色,还有屋顶两扇顶窗边缘的桔色与红色,唤起一种冷寂世界的暖意。

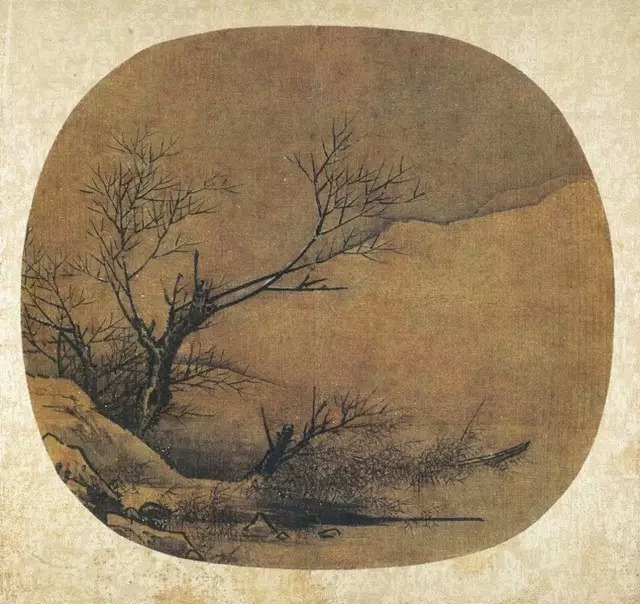

梁楷《雪景山水页》日本私人藏

以上对三位艺术家雪景的介绍,并无意比较高下,而只是把他们的作品并列起来,从画面题材入手,找到一个承传的路径和内在的情境。

来源:美在高处

原标题:三种雪景

评论