文|郑渝川

所评图书:

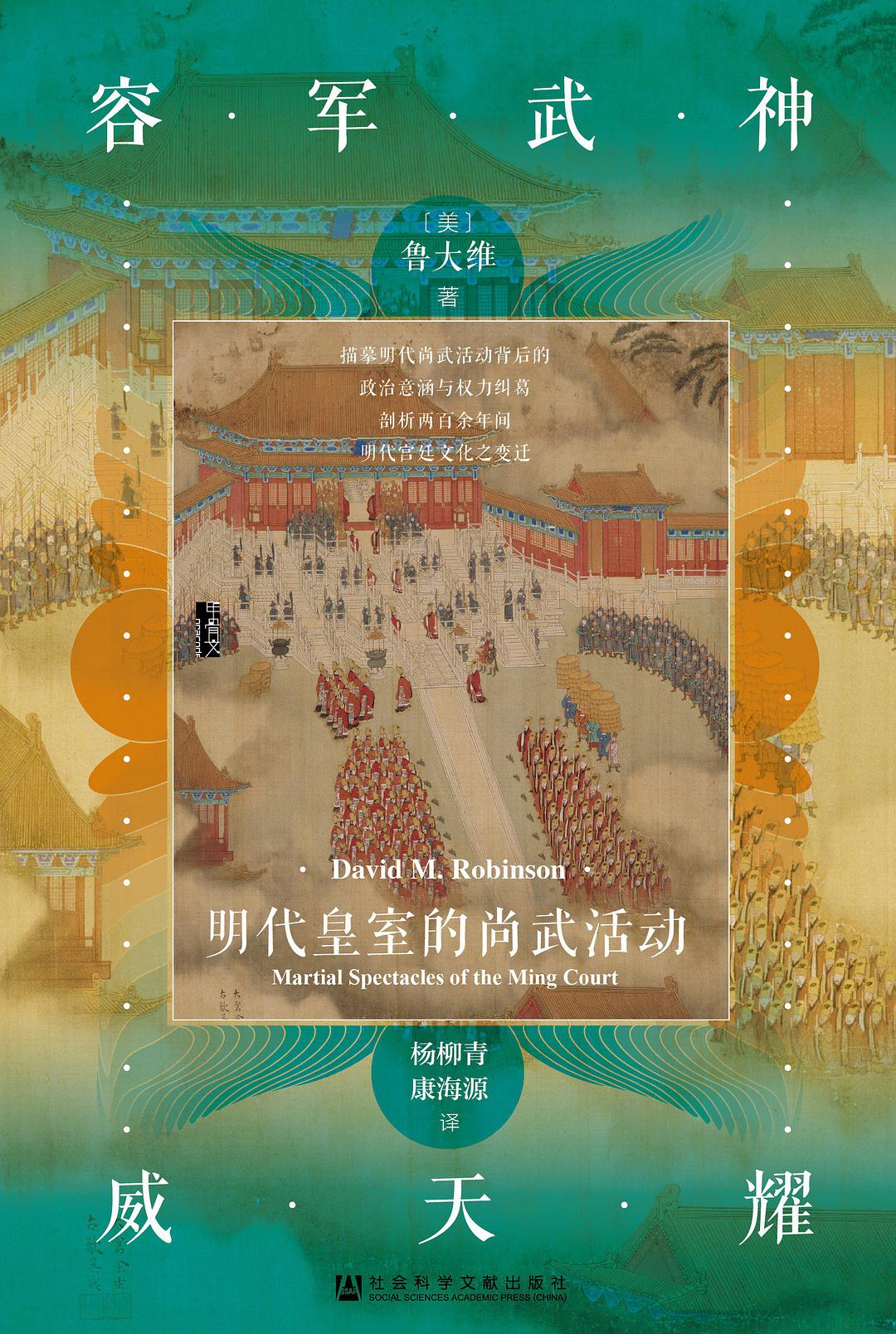

书名:《神武军容耀天威:明代皇室的尚武活动》

作者:(美)鲁大维(David M. Robinson)

译者:杨柳青、康海源

出版社:社会科学文献出版社、甲骨文文化

出版日期:2020年11月

明代的正德皇帝虽然留下过“游龙戏凤”的风流故事,但在史书上留下的记录非常糟糕。这个皇帝被认为不务正业,不仅耽于女色,而且还沉溺于田猎、射箭、军事操练,任由刘瑾、江彬等人弄权。正德帝朱厚照据说还曾不断给自己封官,从总兵到大将军,差一点就要自己造反篡自己的位了。

朱厚照的风评如此之差,其实主要是因为他大幅偏离了士大夫对他的期待。在文臣士大夫看来,朱厚照在游猎上的兴趣,不但是个人轻佻的表现,而且也是太监通过阴险策略迎合其故而弄权的手段。从朱厚照登基看来,就有文臣上奏,指称皇家兽苑的供养是道德上很不当的行为,将之与军队训练、百姓生计对立起来。勋贵也加入了这一批评浪潮,指出朱厚照应当做到“凡骑射游乐之事,一切屏绝”。

尽管如此,朱厚照依然固执己见。他不仅长时间呆在边境(处理与蒙古部落的战事,以及狩猎),而且在京期间也经常在京城南郊的南海子打猎。1519年,宁王叛乱,朱厚照亲自率兵平叛。尽管叛乱很快被王阳明平定,但正德帝依旧按照计划巡游江南,并再度因此惹怒了本就对他存在成见的士人。人们看到,皇帝经常率领游骑到城外打猎,还组织居民为他收集猎鹰猎犬。

这种批评是公正的吗?

狩猎其实是帝国传统,也是“祖宗之法”

美国柯盖德大学何鸿毅家族基金讲座亚洲研究暨历史教授、富布莱特学术交流基金会访问学者鲁大维(David M. Robinson),在其所著的《神武军容耀天威:明代皇室的尚武活动》一书中指出,正德帝的批评者其实悄然无视了长达几千年的中国政治史中一个显著的先例,那就是巡狩对于王朝统治非常重要。

甚至而言,无论是同时期的奥斯曼帝国,以及其他时期的中外王朝,武备水平与狩猎往往呈现正相关关系。美国历史学家托马斯·爱尔森曾在《欧亚皇家狩猎史》一书中考证指出,“田猎是国家间关系、军事装备、国内治理、通信网络以及寻求政治合法性的要素”。所以,从约公元前1300年到19世纪,长达三千年的时间内,从西欧到中东,从中亚到印度、中国、朝鲜和日本,皇家田猎都是保留项目。

中国历史上,汉朝不仅保留了秦朝的上林苑,而且还有所扩大。通过上林苑来展示武力,已经成为展示汉朝皇帝权力、军事行动能力,并因此增强对国内政治势力以及北方游牧民族震慑的重要方式。中国历朝历代,真正不热衷于田猎的王朝只有赵宋,而这恰恰带来了非常严重的军事行动能力疲弱的问题。

《神武军容耀天威:明代皇室的尚武活动》书中指出,明太祖朱元璋虽然并没有亲自频频参与狩猎,却鼓励自己的儿子通过带兵作战和狩猎来保持军事能力。所以,他的儿子朱棣在夺取侄子的皇位后,多次通过军事行动和围猎来展示权力。

有趣的是,永乐帝朱棣在位期间,文人们对于皇帝频频启动征战与围猎,给予了几乎是连篇累牍的褒扬。文人们不仅支持皇帝对蒙古用兵,通过军事行动来赢取和平;而且还夸耀皇帝围猎可以有助于体察农户的疾苦。

1412年,永乐帝也是在南京城外狩猎。随驾的阁臣杨荣写道,

“臣窃惟古者天子岁三田,盖以奉郊庙,御宾客,充庖厨也。故春嵬、夏苗、秋狝、冬狩,各以其时。名虽不同而所以为田除害之义则一。以是而观,诚非娱耳目心志之乐……实所以顺天道,协人心。”

杨荣还写了一首《甘露诗》,来展现皇帝狩猎是如何包含对百姓关怀等宏大主题:

“圣皇车驾出九重,狩猎屡驻钟山东。龙旗黄幄照晴空,羽林猛士气如虹。经丘越壑上巃嵷,是时霜清十月中。木叶脱落鸣天风,黄金羁络玉花骢。

万骑杂遝纷纭从,锦袍羽箭控雕弓。戈甲照日晴光融,豪鹰健鹘筋骨雄。劲翮直上摩苍穹,斮豜殪兕射麋熊。妖狐狡兔无遗踪,鴐鹅鹙鸧势蹙穷。

堕羽洒血相横纵,欢呼得隽意气浓。乃知圣主致治隆,不以既治忘武功。因时顺动习兵戎,为苗驱害慰三农。四郊自此乐年丰,上天降祥福圣躬……”

杨荣的同僚杨士奇进一步强调了狩猎对于稳固国家政治的重要意义:

“臣闻:武备,国家不可一日忽忘者也。自黄帝至于文武,数圣人皆以之安天下。《易》曰:除戎器,戒不虞。《书》曰:克诘尔戎兵。《诗》曰:以作六师。若《春秋礼》所载,讲武之法尤备。故武者,所以保民禦侮,安内攘外之大器也。

……于是金狸玉兔,赤豹青兕,麋鹿獐麂,白雁文雉,仓皇怖慑,气夺魄褫。或跳踉而未已,或蒙茸其犹起。矢不虚发,一发五殪。槊不虚掷,应掷遄毙。巧捷妙,中辟翕,变态杀,获生絷。盖不可为数计矣。天子既嘉雄武之士,尤重三驱之义。乃下诏止焉。于是时也,物不穷杀,农不妨耕。将悦骋志,士乐获盈。群情快适,笑欢沸腾。……”

话说,朱厚照为什么不把永乐帝时期的这些大臣名篇,原封不动的抄录用来发还给那些抨击他狩猎就是寻欢作乐、荒败政事的文臣?

皇帝狩猎是怎样被妖魔化的?

《神武军容耀天威:明代皇室的尚武活动》书中指出,永乐帝很清楚狩猎还有外交价值所在。也就是说,通过保持狩猎,来构建与女真、蒙古等游牧民族部落、政权的关系,既保持威慑,又寻求日常联系,从而更好的落实中原王朝对于游牧部落和政权的控制。

永乐帝的孙子、之后的宣德帝,在狩猎时,还接受了大臣的知识教育。皇帝以及皇储成员通过狩猎,能够很好的建立起与基层将官的关系。

但就在宣德帝登基之初,文臣就已经开始出现了对皇帝狩猎做法的不认同。最初的理由是说皇帝在狩猎中经常与归降的游牧贵族、将领同行,存在被挟持的风险。宣德帝对此给出的回应行动是,将田猎与祭拜皇陵相结合,这样一来,大臣就不容易找到非议他行为的借口。

然而,对皇帝田猎的批评,并没有因此消失。具有讽刺意味的是,明英宗朱祁镇因为幼年即位,仰赖于文臣集团的支持,所以并没有承继父辈、祖辈的狩猎习惯。直到土木堡之变,他本人被蒙古瓦剌部俘虏,在被羁押期间,高频度的观察了蒙古部落的狩猎。在被送回北京并经历囚禁重登皇位后,朱祁镇开始定期的驾幸南海子狩猎,公开宣称目的是为了天下生灵。由于朱祁镇本人经历过被弟弟夺位囚禁以及以后的政变复位经历,所以文臣集团对于他的这项爱好的非议倒不是那么多。

再往后的两任皇帝,也就是成化帝、弘治帝,对于狩猎的兴趣都不大,甚至要求藩属国朝鲜不要进贡猎鹰猎狗。所以,这就极大的强化了之前就存在的对狩猎的批评。等到正德帝朱厚照即位,文人集团已经非常清楚的定义了狩猎就等同于昏君行为,皇帝本人及其亲信的辩解更被说成是毫无理据的诡辩。

更关键的是,士大夫可以将朱祁镇当初被蒙古瓦剌部俘虏的经历,作为“敲打”现任皇帝的理据。就连皇帝本人在京城郊外校阅军队都会被大臣群起嘲弄。《神武军容耀天威:明代皇室的尚武活动》书中指出,大臣们其实希望建立更为清楚的边界,即皇帝不仅不能随意到草原、江南这些偏离权力中心的地区行动(无论是狩猎还是其他目的),而且干脆也不要出紫禁城——紫禁城以外的治理权,以及对治理的解释权,毫无疑问归属于士大夫集团。

当然,朱厚照意外落水发病死后,其堂弟即位为嘉靖帝,明朝一定程度上又复兴了尚武运动——嘉靖帝以及之后的隆庆帝,都重新建立了军事阅兵制度。尽管如此,推动阅兵的权臣张居正,也因此被其他一些士人指责。《神武军容耀天威:明代皇室的尚武活动》书中认为,这其实表明,文臣集团并不希望皇帝继续像明初那样扮演军事首脑。

评论