文|华谊兄弟研究院

近日,由《人民的名义》原班人马打造的第二部政法题材作品《巡回检察组》再次刮起一阵“国剧反腐热潮”。该剧以检察组的调查行动为主线,讲述了新时代检察官维护人民正义的故事,具有极强的现实主义价值。

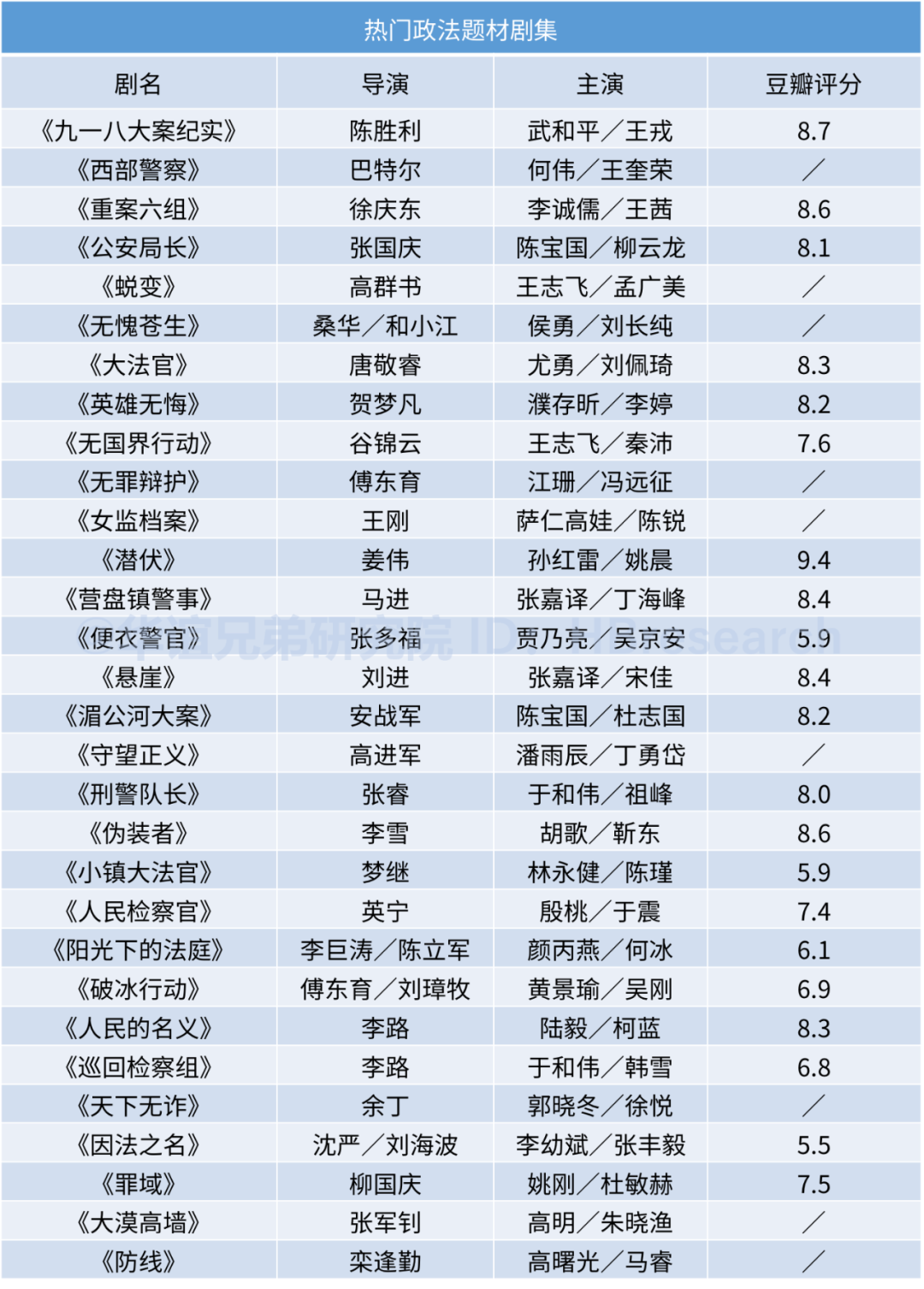

《人民的名义》《巡回检察组》的相继播出,打破了大众对于传统政法题材剧集的刻板印象,同时也引发了观众对于政法题材剧集中如何体现现实主义的思考和探索。而在2019年,中央政法委也曾发布70部优秀政法题材影视作品名单,旨在引导更多观众关注具有一定代表性和较高政治、艺术水准的现实主义艺术作品。

本期华谊兄弟研究院(ID:HBresearch)文章就将对政法题材剧集中的现实主义元素展开分析,并对此类剧集提出展望和思考。

政法题材剧中现实主义的体现

还原时代特色

在艺术上,现实主义指对自然或当代生活作出“准确的描绘和体现”,它摒弃了过于理想化的想象,主张“细密观察事物的真实外表,冷静剖析现实的社会心理和风气”①。对于文艺影视作品而言,一部好的政法题材剧集应该与时代同行,反映时代特征。

其中最为代表性的作品当属2017年由李路导演、最高人民检察院影视中心及中央军委后勤保障部金盾影视中心出品的《人民的名义》。剧集以敏锐、大胆的故事走向直击反腐第一线,根植于具有时代特色的政治形态,通过艺术手段表现了十八大以来的反腐斗争成果和决心。

剧中刻画了不少具有典型性、双面性的人物角色,每个人物走向和设定都与当时的社会发展具有不可分割的联系。该剧自上线以来网络播放量突破247亿次,也被《南方日报》评论为“具有更广泛的社会和时代意义的现实主义重大题材作品”。

而除了《人民的名义》等扎根于现实生活背景的剧集之外,不少政法题材剧还选择通过设置时代背景,塑造具有多重身份、故事线的鲜明人物形象来体现现实主义。以剧集《伪装者》为例,在创作语境上,《伪装者》融入了大量具有现代感的元素,并通过双线并重的叙事模式,使剧集更加脉络分明,容易被观众所接纳。同时在人物的设置上,《伪装者》突破了传统剧集中树立的“非黑即白”“二重身份”的角色创建,为角色填充饱满的背景认知,转而关注主角如何在时代语境中顺利成长,更加重了故事的戏剧性和可观性。

相比于背景设立在现实生活中的政法类剧集,该剧本身就是在通过“重写”的手段“建构历史”,即“有意颠覆传统历史文本中的内容与形象设定,旨在从不同的角度来解读历史事件和历史人物,从而打破人们惯有的思维定势”②。而在还原时代背景和体现现实主义中找到平衡点,成为了该类剧集成功的关键要素。

聚焦阶层矛盾

政法题材剧集往往在某种程度上与主旋律电视剧有所关联,同属于“国家意识形态的表达方式之一”。中国的主旋律电视剧承载着构建和传递社会核心价值观的使命,而聚焦于社会的阶层矛盾,直指社会的阶级性特征,能让观众更好地贴合剧集内容,得到观众的认同和效仿。

《巡回检察组》通过一个悬念丛生的故事抽丝剥茧,聚焦扫黑除恶专项斗争,体现社会贫富阶层、权钱关系复杂的纠葛与矛盾。故事从冤假错案的小切口来展现检察院刑事执行检察的政治工作,通过一条核心主线来投射社会问题,还原老百姓“看得到”“发生在身边的事”。

此外,《人民检察官》《小镇大法官》等剧集同样体现了阶级矛盾,剧集的主人公往往都是检察官等担任社会公职角色的人物,通过复杂的故事脉络和公检法职能的转变和拓展,展现司法改革进程中政治领域与人民百姓之间的复杂关系。其中,《人民检察官》以真实案例为基础,讲述了人民检察院反贪局、公诉处与犯罪分子斗智斗勇的故事,在豆瓣获得7.4分的评价。

还原真实案件

取材自生活原型的政法题材剧集往往融合了侦探和刑侦的情节元素,在传递主流价值观的同时提升市场吸引力,以涉案剧和悬疑剧两种类型片的叙事模式来嫁接相应题材的主旋律电视剧,有效地提升后者的市场吸引力。

以2019年播出的剧集《破冰行动》为例,该剧在央视与爱奇艺平台播出后持续获得广泛关注,故事真实还原了2013年广东“雷霆扫毒”系列行动,以真实故事做内容背书讲诉了两代缉毒警察不畏牺牲、奉献热血的故事。

中国文艺评论家协会名誉主席李准指出,“《破冰行动》是一部具有现象级意义的现实主义作品”,而现实主义首先“是一种创作的态度,即直面现实生活中所发生的一切,既包含时代的巨大进步,又包含存在的问题,甚至是尖锐的、致命的问题和矛盾冲突”,敢于直面这种冲突并将其转化为一部广为传播的优秀文艺作品,也是现实主义准则在《破冰行动》中的一次体现。

此外,剧中还真实地再现了宗族制庇护下制毒、贩毒产业的黑色交易链,也在公安题材上开拓了全新的空间,为进一步的创作自由提供更多的可能性。

除了《破冰行动》以外,2009年的《罪域》、2014年的《湄公河大案》、以及2021年即将播出的《国家行动》等剧都取材自真实的案件。其中《国家行动》以四川刘汉大案为故事原型,讲述反腐斗争中涌现的英雄模范人物及典型案例,而《湄公河大案》以2011年湄公河惨案为背书,讲述了中国公安机关在老挝、缅甸、泰国三方警方的合作下,成功侦破杀害中国船员一案并破获重大国际贩毒团伙的故事。

此类剧集题材很重要的一点是真实感,越真实可信度越高,而在剧集戏剧性的设定下确保真实性,也是剧集主创团队要解决的首要问题。

政法类题材剧集的展望与思考

摒弃“脸谱化”,挖掘剧集背后的价值取向

在很长一段时间内,观众普遍认为影视剧的归宿只有两种:一是将视野局限于单一扁平化的正面人物形象和事迹上,二是远离现实生活,提供一种完全“乌托邦”式的想象。因此,如何将目光转向当代现实问题:官场腐败、生存压力、犯罪问题、医疗和法律制度缺陷等等,将成为政法类题材未来值得探索的一条道路。关注当下的社会现实问题,让影视剧的创作与复杂的现实社会产生关联,从而反哺生活,实现戏剧性与社会性的统一。

当电视剧在进行意识形态表达时,也不应该单纯地通过“说教”方式来进行,而应充分地发挥电视剧贴近观众生活的特点,探索电视剧作为叙事艺术在故事、人物和价值观方面的突破,体现具有社会价值的核心价值观,让观众感受到剧集的“正能量”。

取材真实内容,贴合时代背景,引起观众共鸣

受众对于电视剧集的喜爱,既源自于电视剧的常用艺术手段,也是源自于剧中的价值取向能否让受众产生共鸣。因此,在政法类题材剧集中优化“实中有虚”的多故事结构,以适度的虚构内容增强基本事实叙述对于观众的吸引力,在现实主义精神的总体氛围中适当融入浪漫主义精神元素,能增加剧集的真实性和可观性。

现实主义创作原则中,“真实性”往往是创作者们追求的重点之一,而影视创作的“真实性”也正是现实主义精神的一种投射。在影视作品中实现现实主义精神,不仅仅在于取材或是故事来源于现实生活,也不仅仅在于通过技术、美术手段打造完全逼真的视觉冲击感,更在于真实地展现社会的多面性和复杂性,贴合大众的诉求,引起观众对于惩贪除恶的价值共鸣。

谨慎演员选角,扩大受众圈层

在互联网时代,“网感”成为影视产业和创意产业中频繁出现的词语,而“网感”在影视制作中的盛行,归根结底源于大众的文化消费。一部影视剧的目标受众群体,是远非一位或数位“小鲜肉”所能带来的粉丝群就能满足的,但若太过凸显流量而缺少剧集本身质量的扶持,则更容易得不偿失。

与“小鲜肉”相对应的,“老戏骨”们更为真实老练的表演价值更容易得到凸显,他们对于优秀剧本的判断和选择增加了其“作为演员的公信力”,在观众心中自然积累起了良好的口碑。

因此,如何平衡“鲜肉”和“戏骨”之间的人物角色关系,如何利用演员的形象、口碑撑起长叙事线的表演,使角色更立体动人,是剧集在初期选角时需要谨慎思考的关键性问题。一方面,新生代演员的加盟能带来更多年轻观众的目光,另一方面,资历较老的演员能保证剧集的正确走向,只有合理分配戏份的分量、选择合适的演员进行演绎,才能促进影视剧和明星之间共进互利的关系。

结语

整体而言,政法题材剧集作为时下热门题材剧集的一种,在传播具有社会特色的核心价值观方面具有不容忽视的力量。如何拍摄、产出一部优秀的政法题材剧集,不仅需要扎根生活、挖掘人性,更要聚焦现实主义的热点,把握时代机遇。相信未来,政法题材剧集作为“正能量”的“传播者”,也将为国产剧集的创作带来更多突破性的价值。

参考资料:

①现实主义 . 维基百科

②王传领 . 从《伪装者》论当前谍战剧的探索与创新 . 2017

③吕怡然 . 当前反腐舆论场中反腐剧受众的认知与态度研究——以《人民的名义》为例[D] .2018.

④闫伟 . 扎根生活,挖掘人性,现实题材的破冰佳作——电视剧《破冰行动》研评会综述[J] . 中国电视, 2019.

⑤王茹 . “涉案”电视剧的复归与创新——以《破冰行动》为例[J] . 新闻研究导刊, 2019.

评论