中国连环画的代表人物贺友直在3月16日去世于上海家中,享年94岁。这让上了年纪的中国人再次伤感起来。

贺友直勤于创作,他的处女作发表在1949年,90岁后依然有高质量的作品问世。但即使是最顽固的连环画爱好者也必须面对现实,作为一种图书类型,连环画已经衰微到无以复加的地步。从任何角度看,它都已经被中国读者放弃,一位微博用户在讣告内容后跟帖:“连环画早在二十几年前就已经死了”,话虽直白,但道出了很多人忽略或不愿承认的事实。

尽管有学者执意要将中国连环画的历史追溯到汉代砖画,但大多数人都承认,中国第一本被称为“连环画”的书是上海文艺书局出版的《三国志》。石印技术在20世纪早期传入中国,大大降低了图书印刷出版成本。

在此后的历史里,连环画都是最受中国人欢迎的书籍类型,民国时代连环画市场诞生了叶浅予、张乐平、王笑呆、赵宏本等名家和以“三毛”、“王先生”为代表的虚构角色,丰富了普通人的生活趣味。

但在民国时代,连环画仍被知识阶层视为难登大雅之堂的儿童读物:它的售卖地点不在书店而在路边摊贩,它的正式名称远不及“小人书”这个别名流行。尽管儿时钟爱小人书的鲁迅为连环画写过几篇文章助其正名,收效不大。

中国连环画地位被迅速抬升,得益于政治力量的介入。1949年后,毛泽东发出指示:“连环画不仅小孩看,大人也看,文盲看,有知识的人也看,你们是不是搞一个出版社出版一批新连环画。”中国的宣传部门积极利用连环画开展宣传工作。当时,全国专业的连环画家大约有三十个,这远远满足不了迅速地创作新作品的要求,于是大量拥有美术基础的人员开始进入连环画领域,连环画创作主题也开始从注重故事性转向宣传中国解放和阶级斗争的伟大意义。

尽管连环画的质量明显下降了,但它迎来了出版高峰。1957年,中国全国共出版连环画2200种,总印数达到1.06亿册。然而就在同一年,连环画的高峰时代便戛然停止,“反右”运动、三年自然灾害接踵而来,大批连环画家退出行业。到了1960年,上海人民美术出版社只出版了两部新的连环画,就连《连环画报》也停刊了。

随后十年是连环画行业的低谷,市场上几乎难以见到新的连环画书籍,尽管如此,这一时期的贺友直却意外幸运,他的《山乡巨变》在1963年大放异彩,获得文化部与中国美术家协会举办的全国第一届连环画评奖会一等奖。

1966年以后,随着文化大革命的开展,大批连环画读物被当做“毒草”处理,而连环画家、脚本作者甚至图书编辑们均受到批判,这种对于行业的全面冲击直到1970年代开始才有所缓解。

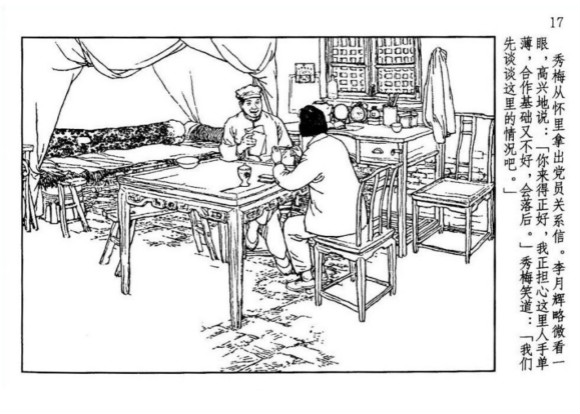

从1971年下半年开始,少量连环画作品开始问世。但与此前相比,连环画在内容上受到严格的框架限制。内容几乎全部与政治运动与革命思想有关,题材除了“样板戏”、“知青”、“战争”、“批林批孔”和“科教”等几个元素外,看不到其他主题。贺友直本人正是在这一阶段参与了一系列官方指定题材作品的创作,如著名的批孔作品《孔老二罪恶的一生》。

此后便是大家所熟悉的连环画的复兴时期,1980年代,或者说黄金时代。

对于连环画市场繁荣的原因,解放后新一代画家的成长当然是一个方面的原因,中国群众的经济收入提高也不可不提。在1982年,连环画被出版了8.6亿册,当时中国总人口不过八亿。

在那个时代,中国连环画也逐渐受到国际认可:张世明的《守株待兔》、《滥竽充数》在联合国教科文组织亚洲文化中心儿童画书插图第二届比赛中得到一等奖,钱笑呆和赵宏本的作品《孙悟空三打白骨精》则获得了三等奖,这些作品开始在日本和西德出版。贺友直在1987年甚至受法中友协邀请在法国昂古莱姆举办了个人作品展。

但当我们重新检视连环画在1980年代的蓬勃复兴时,却很容易发现,这种辉煌只持续了很短的时期,之后便是几乎无法阻挡的衰退。1985年之后,连环画的销量开始大幅度下降,而库存积压越来越多。到了1991年,中国出版的连环画不到几百万册。至于今天,连环画这种形式几乎已从人们的视野中消失,即便出现也是以收藏品的形象。

连环画明明挣脱了政治压力的束缚,并且拥有一大批正值盛年的创作者,还经历了一个各方面看上去完美的销售春天,为什么须臾之间被连根拔起、走向消亡?

杀死连环画的最重要原因是电视机在中国的普及,1985年之后,连环画热潮持续消退的数年,正是中国家庭电视机保有量节节升高的几年。1980年,中国只有1.9%的家庭拥有电视机,而到了1990年,中国有 53.84%的家庭开始看起了电视。

与正规的大众书籍不同,连环画的内容相对浅显直白,正因如此,在很长时间内他受到文化程度较低的社会阶层欢迎,这也注定了,连环画的用户忠实度很难被提高到不可取代的地步。同样的连环画内容,在电视动画上获得了更加丰富的表现形式,而电视所带给观众的其他方面的内容体验,则是连环画望尘莫及的。一旦中国人接触了电视机,连环画作为生活娱乐产品的功能便大打折扣。

当1980年代中期,《大侠霍元甲》、《射雕英雄传》、《西游记》等热播电视剧大范围流行后,连环画的读者基础土崩瓦解。

同时,连环画作者的不稳定也是导致行业滑坡的一大主因,在政治挂帅的年代,大批的西洋画家和国画家在政治运动面前选择明哲保身,转身投入相对安全的连环画创作工作,为这个行业注入了许多一流人才,而当政治压力骤然减轻时,油画家、国画家们重新受到尊重,自然也失去了继续从事连环画的理由。

中肯的讲,连环画尽管有不少优秀的作品,但这种艺术形式无论是从技术难度还是内涵表达,都无法与油画、湿壁画、国画等传统绘画艺术相提并论。这也是一旦画家们拥有更多选择,他们中的大多数都会回归本行的原因。

另一个容易为人忽视的衰落原因是,连环画在中国被追捧,一定程度上有赖于它的媒介职能受到宣传部门的重视。1949年后,政府对连环画的发展提供了许多帮助:建立了连环画出版社、对连环画出版提供了资金支持以及创造了培养连环画家的计划。而当电视机这种更先进更连贯的宣传工具进入中国家庭的生活中后,连环画在舆论宣传上的迟滞、呆板的缺点暴露无遗,它几乎立刻失去了政治意义上的最大靠山。

中国的出版社由于长期不存在市场竞争,在1980年代初期并未察觉到这个行业即将爆发的危机,反而在销量鼓励面前选择加印,导致了几年后出现的大量库存积压。当这些出版社在连环画生意上栽跟头后,选择了对连环画敬而远之。一些依赖连环画产品的出版社试图对连环画进行改革,使其更加简洁有趣;另一些则唯恐令连环画失去原有魅力而拒绝任何变革,这两种途径最终都无法阻止连环画积重难返。

即使在相同的漫画市场,素来更强调中国文化、传统和价值的连环画同样不敌在1990年代大举进入中国大陆的日本漫画与欧美漫画。在欧美国家,并非不存在类似连环画的图书产品,比如深受中产阶级与知识分子喜爱的连环漫画(Comic strips),它们的篇幅更短,更强调讽刺与幽默。

但中国的连环画很难从他们身上得到借鉴,一部分原因是,在中国,连环画的读者从来都是文化水平较低的基层民众,而在欧美,这些连环漫画通常是被投递到以受过教育的读者为受众的杂志社。

在可预见的时光里,连环画复兴的可能性微乎其微。贺友直的逝世以及带动的回忆浪潮更加证实了这一点。但这并不意味着,20世纪中国连环画作者的成就就应该受到任何低估与轻蔑,对于他们作品的评价,市场早已给出:2005年,与贺友直同时代的连环画名家程十发的一部连环画原稿以1100万元的拍卖价成交。

评论