按:在过去一个月内,沙尘暴多次来袭,最严重的一次发生在3月15日。当天,蒙古国的强沙尘暴致使10人死亡,上百名牧民失踪。随着沙尘气旋东移南下,中国的新疆、甘肃、内蒙古等省市也出现了明显的沙尘天气,多地能见度不足1000米,北京更是黄沙漫天,土味扑鼻。这场十年不遇的沙尘暴甚至波及到了隔海相望的韩国和日本,无疑在提醒人们,极端气候和环境污染问题没有国界。

沙尘暴频繁来袭的背后,是蒙古国的荒漠化正逐步加剧的现实。蒙古国曾有80%的国土被草原覆盖,但目前约70%的草原已经遭到破坏。气候变化导致的干旱是破坏因素之一,农业活动和过度放牧也是土地退化和土壤侵蚀的主要帮凶。世界货币基金组织(IMF)统计显示,从1990年至今,蒙古国的牲畜数量增长了三倍,远远超出草地的承受能力。部分地区的过度放牧导致土壤严重流失,寸草不生。

土地荒漠化并非一日而成,如不能及时加以干预,其后果可能比一场沙尘暴的影响更加持久和深远。早在1930年代,美国西部就曾陷入沙尘暴带来的毁灭性噩运。一战期间及之后狂飙突进的美国西部大开发,推行了错误的宅地政策,再加上战时需求推高了小麦价格,刺激人们不计后果地翻耕大平原,剥光了那里千百年来固定土壤、抵御风蚀的植被。最终,前所未见的沙尘暴席卷美国西部,风沙一路驱向芝加哥和纽约。从1933年开始,遮天蔽日的沙尘暴接连不断,1935年4月中旬的一个“黑色星期天”更成为日后幸存者记忆中无法抹除的阴影——30万吨的大平原地表土在天空飞舞,人们将中心地带称为“沙尘碗”(the Dust Bowl)。最严重的时候,沙尘碗覆盖了一亿英亩土地,前后十年间,超过25万人因沙尘碗而背井离乡。

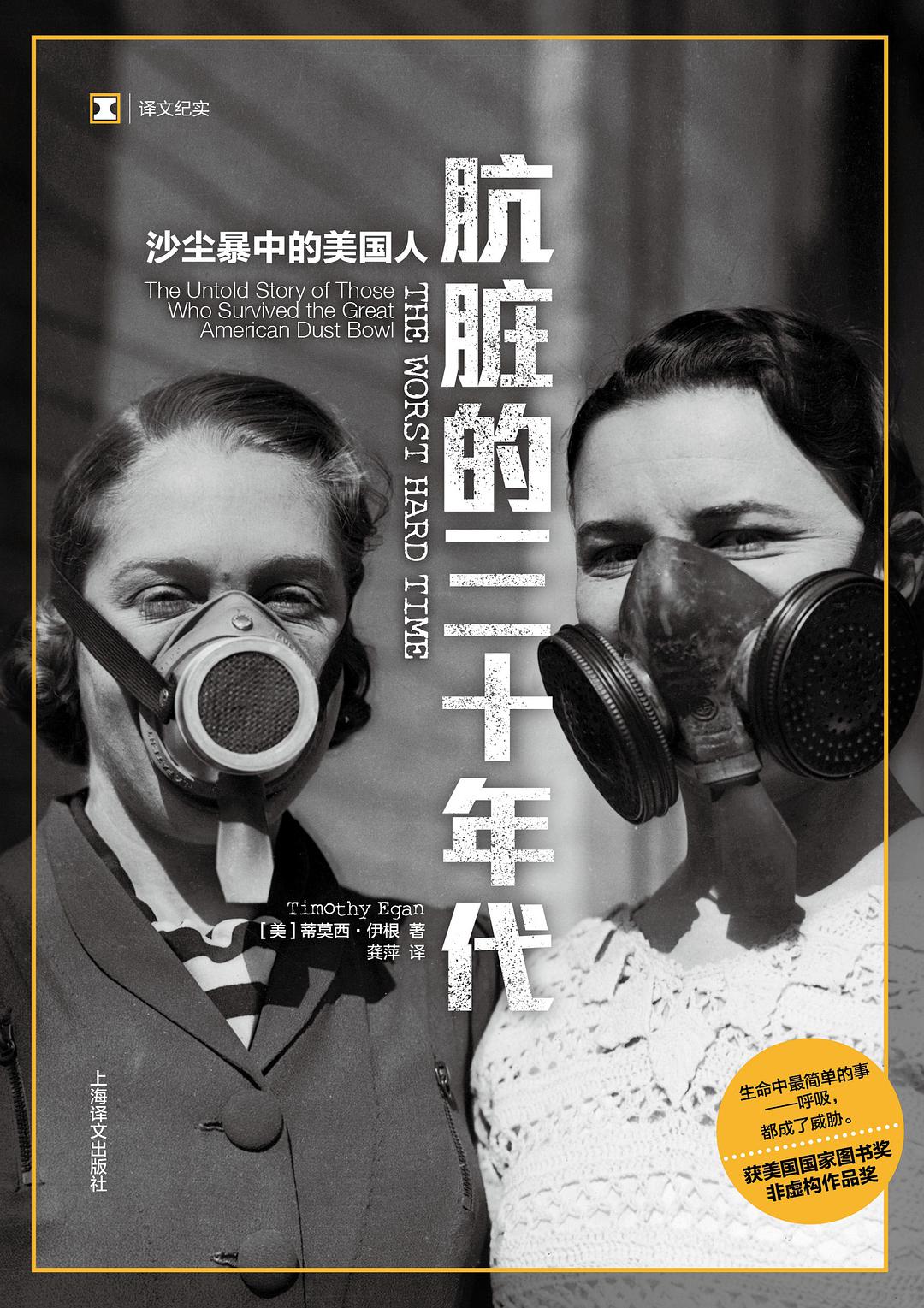

这场环境灾难对当地居民造成的影响格外惨重。在《肮脏的三十年代》一书中,曾任记者的蒂莫西·伊根通过对十几个家庭及其所在社区的调研,记录了他们在1930年代的真实经历:沙尘暴让人们如同生活在漫漫黑夜中,土地荒芜,庄稼歉收,亲人死于尘肺疾病……10年间,承载着未来的宅地变成了黄沙覆盖的墓地。以下这篇书摘将带我们重回那个被沙尘碗主宰的黑暗世界,这片土地的历史告诫我们,当维持生命最基本的呼吸都成为一种威胁时,没有人可以全身而退。

《最悲哀的大地》

文 | 蒂莫西·伊根 译 | 龚萍

1936年初,黑泽尔·卢卡斯·萧怀孕5个月了,有了一次将另一个孩子带到这个世界的抗争机会。但这里是否会有一个世界——无人之地上的一个家——是个更大的问题。政府官员在科罗拉多的普韦布洛召开了一次峰会,将争论从舒适的华盛顿特区大理石会议厅转移到了战区范围内。他们听到了可怕的数字,反映了这场灾难的严重程度。去年南部平原的表土被刮走了85亿吨,相当于每个美国居民有近8吨泥土。在沙尘碗地带,农民们每英亩田地损失了480吨表土。这些土去了哪里——是去了天上、海上,还是平原的山峦边缘——谁也猜不到。那么,仅仅一年就损失了85亿吨泥土意味着什么呢?意味着500万英亩土地陷入休克,耕种的机会微乎其微;意味着1亿英亩的土地可能再也不会成为有生产力的农田;无论未来几年下多少雨,土地都太荒芜太贫瘠了,在沙丘下不堪重负;意味着在土地被固定住之前,尘肺病将一直在校园和人行道上蔓延;意味着一些奄奄一息的城镇再也救不回来了,甚至不值得花力气去救。这一点在每一个新公告中都越来越明显。那年年底,堪萨斯州计划关闭400所学校。

“除非采取措施,”林务局在一份报告中警告说,“否则西部平原会跟阿拉伯沙漠一样寸草不生。”但是,除了遮住太阳,锁住风,用稀薄的空气造雨,我们还能做些什么呢?

自生自灭的土地

就像当年青草被扒光一样,本来在被掀翻的草皮上扎根的学校、教堂、住宅和主要街道现在正被一片片剥落。没有举行任何仪式这些城镇就死了。堪萨斯州布罗肯鲍从300人降到3人。在伊纳维尔,记日记的唐·哈特维尔和他妻子维娜孤独地吃完了圣诞晚餐,在年底失去了两家商店中的一家,其所在的县失去了22%的人口。沙尘峰会上的辩论与在华盛顿激烈进行的辩论如出一辙,但有着新的紧迫感:是鼓励人们坚守土地,希望它复苏,还是清空大平原,让战败的美国人撤退?如果他们什么都不做,1935年加速的趋势看来还会继续。在整个大平原上,从1930年到1935年,将近100万人离开了他们的农场。在北部平原小麦和牛价低迷的推动下,人口外迁开始得很缓慢。但正是干旱和沙尘将他们赶出了大平原的其他地方,特别是堪萨斯、俄克拉荷马和得克萨斯这3个州。麦卡蒂的留守俱乐部可不是什么噱头:到1935年底,得克萨斯狭长地带超过三分之二的县都在流失人口。

罗斯福内心很挣扎。“你们和我都知道,许多州的农民正想方设法在不适合农业生产的土地上维持收支平衡,”他在一次广播谈话中说,“但如果他们想那么做,我认为,这是他们的葬礼。”然而他也坚信一种本能的直觉,即人类总有办法修补自己造成的破坏。尽管他的助手提醒总统,没人试图阻止整个地区的崩溃,罗斯福依然相信伟大的复兴梦想。

峰会以一些现有计划和社会工程中一些较小规模的新措施的扩展作为结束,而这些今后将被证明具有历史讽刺意味。班内特的机构全力以赴地进行试错实验,寻找最好的草在沙尘覆盖的土地上重新种植,并且开始规划可以重新播种的区域。基本的挑战在于找到一种办法将土壤固定得足够久,使任何种子有机会生根发芽。在政府购买的农田上,围栏将被清除,建筑物将被拆掉,这样流沙就会失去依靠而无法堆积。政府同意先行购买225万英亩被消耗殆尽的沙尘覆盖的农田。尽管像麦卡蒂的留守俱乐部这样的组织抱怨连连,但政府官员相信,从人们手中买走农田要比为了让他们留在几乎寸草不生的土地上而付他们救济金便宜。一个新的想法是把这些土地中的一部分还给印第安人。土著人从来就不想在地块上耕作;他们只想要草地去喂野牛。现在政府决定为印第安人购买100万英亩的土地,后者将同意在休耕了几年的土地上放牧。这片土地的一部分是在俄克拉荷马州老切罗基人的土地上。从本质上讲,政府现在是要撵走牛仔,请回印第安人。

巴卡县成为大草原上重新种植草皮的首要目标。没有强迫出售,也没有动用国家征用土地权。政府以每英亩2.75美元的价格收回宅地所有权。这笔钱似乎微不足道,但没有其他报价。一个有320英亩土地的人可以从这片泥巴地的买卖中得到880美元,然后重新开始。这片土地可能会变成草地,也可能变成沙漠。在风车、储水罐和围栏被拆卸,房屋被拆毁当废品卖,道路被掩埋之后,腾出的土地将自生自灭。有人提出,在破坏最严重的地方有些人或许希望将死者移出墓园;不然过不了多久,可能连墓碑都找不到了。

沙尘碗的来信

记者厄尼·派尔是当时最有影响力的作家之一,他在1936年夏季游览了大平原。他将沙尘碗地带称作“满目疮痍的苦难之地”。派尔驱车穿过堪萨斯州各县,那里曾经每160英亩地就有一家农场,他说:“我看见的不是什么遗世独立的景象,而是光秃秃的土地,几座孤零零、空荡荡的农舍……没有一棵树、一根草、一条狗、一头牛或一个人——什么都没有,只有灰色的原土和几间农舍和谷仓,从深灰色的大海上凸出来,像沙漠中的白色牛骨架。”他写道,这是“我见过的最悲哀的土地”。

派尔从未巧遇一个鬼魅般的人,他行走在堪萨斯西部尘土密布的道路上,长着白胡子,留着白色长发,拄着根拐杖,自称“行走的威尔”。农民们会在路上看到他,停下来问他要不要搭车。有时候他会上车;有时候他会继续走,就算搭车他也不会搭很久。

“停车!”他喊道,“上帝叫我下车往回走。”

然后他会走上另一条路,一直这样重复。在1936年的堪萨斯,他似乎是个来自不确定的梦中的人物。

《大西洋月刊》刊登了更多“沙尘碗的来信”,为曼荷莲文理学院毕业生、农民之妻卡洛琳·亨德森所写。她住在无人之地的东北角。

“我们戴着遮阳帽,脸上蒙着手绢,鼻孔里抹着凡士林,一直试图把我们的家园从不断被风吹起的沙尘中拯救出来,这些沙尘会渗透进有空气流通的任何地方。但这些努力几乎是无望的,因为很少有一天在某个时间段沙尘云不会翻滚。‘能见度’接近零,一切又淹没在淤泥似的沉积物中,这些沉积物深浅不一,有些薄如胶卷,有些则会在厨房地板上泛起波浪。”这封信写于1935年6月30日,是在黑色星期天过去2个半月后。到次年3月,情况也没有改善。

“自从我给你写信以来,我们已经经历过几次恶劣的风沙天气了。在最近最糟糕的那天,挂在门上和塞进窗户裂缝里的旧床单喷上了煤油,很快就变黑了,对压住我们客厅里那恼人的沙尘起不了什么作用。你们看见、听见或读到的任何东西都不可能夸大这些风暴造成的身体不适或财物损失。人们通常不那么重视精神影响,也不重视我们所有的改良计划或正常的农活被打乱后造成的思想混乱,还有制订其他计划的困难,哪怕是以试探性的方式。”

她的笔在令人备受折磨的整个夏季陷入了沉默。在她家乡小镇中的136个家庭农场上,只有8个还有人居住。一天,她看到了一个“不可饶恕的罪过”——一个邻居正在拆除水井,想把管子当废品卖掉。她对农场的热爱——30年的忠贞——已经败给了一种不同的感情,听从本性。她会坚守这片土地。一如守护奄奄一息的伴侣,但她的心已经碎了。

“这只是个能立足的地方。”这是她对自己农场的评价。

告别无人之地

对黑泽尔·萧而言,她来年唯一的计划就是给这个世界带来一个新生命,以取代被沙尘暴夺走的那个。为了分娩,她北上去了堪萨斯的埃尔克哈特。为了生露丝·内尔开车到克雷顿,以及她丈夫跟风尘汹涌的公路搏斗,这些记忆仍然历历在目。在埃尔克哈特,孩子出生得很顺利,是个黑眼睛男孩。当他来到这个世界时,第一声哭喊——响亮而有力——在黑泽尔听来仿佛是她5年来听到的最强烈的生命欢呼。他们给宝宝取名为查尔斯,为了感谢他父亲。他看起来很强壮,肤色红润,个头正好。3个月后在洗礼上,宝宝抓住牧师手里的银杯不放。他们全都大笑起来:这个男孩力气好大。现在,去哪里生活呢?黑泽尔的大多数家人,她母亲迪和兄弟姐妹们,表亲们、姑姑姑父、叔叔阿姨、老老小小都还留在无人之地。锡马龙县是卢卡斯家族的家,但去年它害死了卢奶奶和露丝·内尔,这使黑泽尔再也不可能对这片土地怀有同样的情感。她的许多亲戚都很害怕;他们不知道发生了什么,也不知道什么时候会结束。他们环顾四周,猜想俄克拉荷马州的遥远角落正在变成沙漠。

夏季的气温很酷烈。7月和8月分别有两天温度冲到了华氏118度,那是无人之地有记录以来的同期最高温度。8月是俄克拉荷马州本世纪最热的一个月,达尔哈特华氏117度,沙特克华氏120度。下过几场雨,但都是突然下起来,大雨泼在坚硬的地面上,将沟壑变成了山洪暴发,然后消失得无影无踪,接着又回到干旱模式,气温超过世纪高点。

整个热浪滚滚的季节,黑泽尔都热切地盼望着能有一阵穿堂风吹进公寓——带来一丝干净的流动的空气——这样他们晚上就能睡个好觉,但她不能冒险让沙尘接触她初生的宝宝。黑泽尔将住的地方封得严严实实,就像住在罐子里一样。除非最晴朗的天气,否则她不会带孩子到户外。她把一条湿床单盖在婴儿床上方,离婴儿的头大约2英尺。只要他还躺在床上,头顶上就无时无刻不挂着这块湿布。后来,查尔斯长大成人后患上了幽闭恐惧症,他认为这一定是他早年在一间密封的公寓里仰望着婴儿床上方一片布满沙尘的湿布所造成的结果。

那年年底,她告别了无人之地。黑泽尔戴上白色手套,擦干眼泪,说明天会给这个新生的家庭带来好运,所以不值得一直掉眼泪。她打算体面优雅地离开,像个淑女。1914年,10岁的她踮起脚尖站在她爸爸的大篷车驾驶座上第一次看见了草原,看见了这片乡土。她会记住美好的回忆。她和查尔斯带着婴儿搬到了维西,离俄克拉荷马腹地更近,在她丈夫的老家附近。在黑泽尔对最黑暗的日子的记忆中,总有无人之地的一席之地。但它会慢慢变小,因为黑泽尔会让它缩小,惟其如此她才能活下去。

[美]蒂莫西·伊根 著 龚萍 译

上海译文出版社 2020-05

本文书摘部分选自《肮脏的三十年代:沙尘暴中的美国人》一书第十二章,较原文有删节,经上海译文出版社授权发布,小标题为编者自拟。

评论