撰文 | 香港教育学院 - 赵元 王婧怡香港树仁大学 - 阳昕昀

摄影 | 香港树仁大学 - 阳昕昀香港浸会大学 - 方晓香港教育学院 - 王婧怡

于无声处,瑞士人乌利·希克(Uli Sigg)开始收藏中国当代艺术藏品。作为成功的商人与外交官,希克在中国生活多年,历经了当代艺术在中国的没落。于是,他开始收藏并不被他人看好的中国当代艺术作品,建构了蕴藏着世界上最完整、富有知名度的中国当代艺术藏品的王国。

四年前,希克博士将1463件藏品捐赠给了“M+视觉文化博物馆”,之后M+又购买47件,前后共有1510件估值13亿港币藏品获得捐赠。希克希望藏品可以得到妥善的保存,并且更多的人可以欣赏到独属那个时代的艺术作品,体悟一段段关于“曾经”的故事。

2016年2月23日,“M+希克藏品:中国当代艺术四十年”展览于香港西九龙文化区向香港市民开放。该展览展示了79件涵盖水墨、油画、雕塑、摄影以及录像等不同形式和媒介的艺术作品,用编年史的方式展现中国从1974年至2012年约四十年间,中国艺术家艺术风格及其作品中中国的巨大变化,向观众勾画出一幅真实的仿佛能够触碰的中国当代艺术画卷。

展厅

四十年的时间,艺术家们将如恒河沙数般的作品拼接成中国当代艺术,这些作品中,有人、有鬼、有兽……或许目前人们依旧捉摸不透,但它们的确存在,只是,在画布的反面。

展览通过编年史方式分为三个章节:

第一章节:1974至1989

文化大革命尾声至1989年间,中国现代艺术一直走在实践的道路上。这个时期,许多中国艺术家自发组织了一些有各自美学观念追求的艺术团体,如“五名画会”(1974—1979),“星星画会”(1979—1982),“八五新潮”时期的“池社”、“北方艺术群体”和“厦门达达”等。

这一时期的作品大多呈现当时非主流的艺术文化挑战主流文化

这一时期的作品大多呈现当时非主流的艺术文化挑战主流文化,做着试图从地下、个人走向公众、公开的大胆尝试。尤其1981年之后,中国艺术家受到美国波士顿博物馆名画原作展抽像风格影响,创作的作品开始更多的融入大胆元素。在这个时期的作品中看到有部分包含半裸或全裸人体,这在当时是一个“非主流”的大胆突破。此时的艺术家们不仅限于表达对“美”的追求,更想展现对历史的思考探索。

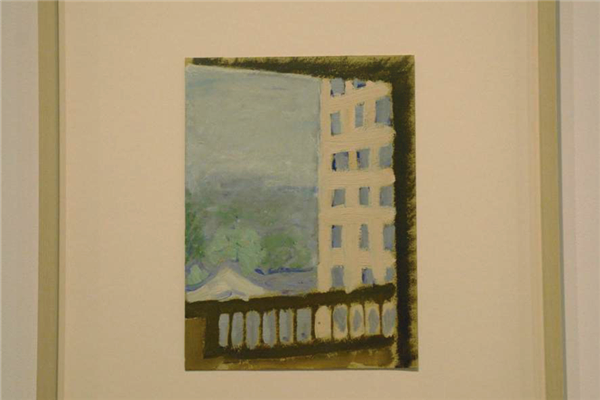

“福绥境公寓”

“福绥境公寓”是“M+希克藏品”展览展厅中的第一幅画,画中没有人。

棕褐色的围栏旁,画家拿出早已经准备好的简陋画具,在阴影中悄悄画下他眼中的炫彩世界。这幅风景画篇幅不大,于1975年由“无名画会”首场展览,记录了画家张伟在北京市住所的窗外景色。朦胧的树与洁白的楼在画中透过古旧的围栏隐约呈现,画中仿佛一切具备,却唯独少了一份生气。

为什么要做一幅没有生气的画呢?

那时,画家的理念幷不被主流接受,他希望将自己的理念告诉别人,却无人能听、无人想听。于是他截取一隅阴影,于无人之处,对着无人的楼房与惨淡的天空,发出属于自己的呐喊。

“世界有阴影,但亮光在对比下显得更强”。我们试着在阴影中前进,一步一步走进再也隐藏不住的时光。“福绥境公寓”画中没有人,也不能有人。而观众真正看到的,或许恰恰是无数孤独、癫狂、痛苦亦或是崩溃的人,他们出现在公共空间的边缘,于画布的反面,存在。

第二章节:1990—1999

20世纪最后的十年,面临新时代的到来,中国在变,中国当代艺术也在变。这时期的中国在经济上继续沿用80年代的政策,城市化与市场化步伐加快。而原来处于社会边缘的艺术家,在新的社会潮流中却在寻求变化,意图找到新的自我定位。本次展览的高级策展人皮力介绍说,这个时期的中国艺术家都似乎在探寻着一个问题——时间的观念。他们用不同的艺术形式展示对于时间和时间中的中国的理解。

其中包含一幅方力钧的油画作品《无题》正是被选中作为此次“中国当代艺术四十年”海报的作品。如何在艺术作品中展示时间的形态,策展人皮力先生这样解释:“用记忆捕捉想像,用想像填补记忆”。

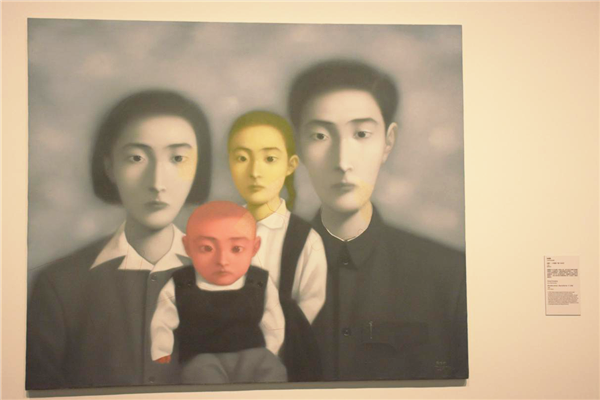

血缘

这一时期的画作还有一个特点-----色彩明艳。大部分的色彩画中,有一幅类似黑白画的“另类”--------血缘(大家庭17号 1998年)。这是一幅以照片式灰白为主色调的画,或者说它就是作画者画出的一张照片;画里的红线褪了色,“照片”更加逼真。

画中的人物是一家四口,这幅画是家庭,也是血缘。1994年某天,画家张晓刚偶然翻起过去的家庭照片,又恰逢女儿刚刚出世,三代人的生活就在这一瞬间交叉,照片与家庭就这样出现在他的创作中。

揭开画布,背面有着画家的情。照片,是时过境迁的回首过往;家庭,是血浓于水的相互交织。画中的丝丝红线就是连接整个家庭的线,那是血缘。上一代的青春与我们的注定是不同的,对于父母,我们已经拥有太多。下一代的出现则改变了家庭结构,家庭已经不仅仅是个人与公众的分界线,更是血缘的传递媒介。

每次听到父母谈及自己的那个年代,我都是一个游离在外的“陌生人”,不是我无情,只是事外之人永远也无法与当事人感同身受。唯一与父母一样的大概就是我也明晰岁月的流逝和家庭的传承。因为新一代不断出现,我们的现在也终会成为未来一代无法感同身受的过去,都是“后之视今,亦犹今之视昔” 罢了。唯有家庭,唯有亲情才是不断的传承。

第三章节 2000—2012

刚刚跨入新世纪的中国就迎来了申奥的成功。这一章节正是反映了中国当代艺术自申奥成功到所谓“后奥运时代”的变化。随着奥运而来的经济繁荣加速了城市化进程,也促使日常生活被置入原先单纯围绕社会及政治意识形态而展开的艺术创作中。这个时期的艺术家开始反思自上个世纪七十年代以来新潮艺术与传统价值的关系,想要重新定义中国传统文化的角色。

《书法花园》

一件名为《书法花园》的立体作品就蕴含了艺术家三人团体阳江组对传统艺术的反思。作品源自水墨画中经常被描绘的桃花源形像,构图画面十分符合中国人对传统小桥流水世外桃源的印像。古有王羲之练字墨汁染黑一池水,现有书法练字宣纸搭成的流水。那些沾满墨汁的宣纸,不就是传统文化的体现吗?桃花由塑料绢花代替,石头则是蜡制,艺术家们用廉价的材料勾画出一幅桃花源是否是对传统历史的反思?传统文化的地位在当地的地位还能收到原本的重视吗?作品中似乎透露出艺术家隐隐的嗟叹。

中国当代艺术走了38年,38年的尘与土、血与泪都被艺术家们掩藏在画布中。孤独、温情与无奈,艺术家们创作用的不只是笔、是道具,还是情。这股情,在画的反面,正如一位位艺术家,就站在中国当代艺术的反面,默默推动着她的成长。

评论