茨维塔耶娃是俄罗斯著名诗人,她出生于莫斯科一个颇具艺术氛围的家庭,6岁时即开始诗歌练习,18岁时出版诗集《黄昏纪念册》,引起俄罗斯诗坛的关注。20世纪20年代是俄罗斯历史上最为动荡的时期之一,茨维塔耶娃自然也摆脱不了时代加诸其身的困厄。1917年,她的丈夫谢廖沙应征入伍,一去便杳无音讯。不久后,小女儿伊丽娜在大饥荒中不幸饿死在育婴院,只剩下大女儿阿莉娅与她相依为命。即便在如此艰难的时期,她仍然没有中断写作,她的一生中留下了大量杰作,于诗中颂赞浪漫、热情和理性。诺贝尔文学奖获得者布罗茨基曾给予她高度评价:“在我们这个世纪,再没有比茨维塔耶娃更伟大的诗人了。”

作为茨维塔耶娃的女儿,阿莉娅从小即和母亲患难与共,也是流亡海外期间与母亲待在一起时间最长的人。她们既是母女,也是生活中的挚友,是彼此精神上最有力的支撑。无论走到什么地方,两人都形影相随,诗人巴尔蒙特对此印象深刻:“这母女俩,更像是两姐妹,生就的诗人心灵,力图完全摆脱平庸的现实,在幻想之中自由生活,目睹这种精神不能不让人感动,在类似的艰苦条件下,换了别人,准会垂头丧气,在贫病交加中等待死亡……”

茨维塔耶娃曾为年幼的阿莉娅写下诗句:“在严酷的未来,你要记住我们的往昔:我——是你的第一个诗人,你——是我最好的诗。”在诗人身份之外,茨维塔耶娃是一个怎样的母亲?她如何陪伴、教导自己的孩子?在阿莉娅为母亲撰写的回忆录《缅怀玛丽娜·茨维塔耶娃》一书中,我们得以透过生动的生活细节看到茨维塔耶娃作为母亲的形象。从很小的时候,阿莉娅就意识到她的母亲性格特殊、与众不同。令人惊讶的是,这位母亲跟女儿说话从来不迁就她的年龄,不考虑她能不能接受,就像跟同龄人交谈。有时,年幼的阿莉娅不能完全理解,母亲竟然会因此而生气。在常人看来,茨维塔耶娃作为母亲或许过于严苛。她教阿莉娅四岁读书,五岁写字,六岁写日记,七岁时,小女孩已经像她的妈妈一样早熟,并显示出诗歌上的天赋。

今年是茨维塔耶娃逝世80周年,在母亲节到来之际,界面文化(ID:BooksAndFun)从阿莉娅所写的回忆录中摘编部分内容,以纪念这位不同寻常的母亲、诗人。在文章中,阿莉娅回顾了她年幼时对母亲的印象,许多教导仍然历历在目。正因母亲从来不降低水平,迁就孩子,阿莉娅才早早具备了克服困难、独立思考的能力,以年幼的身躯对抗着外部世界的严酷。

《最早的记忆》(节选)

文 | 阿里阿德娜·艾伏隆 译 | 谷羽

回想小时候的情景,并非像模糊的梦,而是生活中最初的、印象鲜明的真实经历,是一连串的发现——先发现周围的事物,稍后发现生活当中的自我。

在最早的源头,这个世界还说不上大小与好坏,它只不过是一种无可争辩的存在,它处于比较和评价之外。世界上存在的还有一双全新的、孩童的眼睛,凝视着所能看到的一切,唯独看不到自己,因为这两只眼睛长在一个小女孩儿的脸上。小女孩儿仿佛藏在自己瞳孔的深处,直到有一天她在镜子里看见另外一个女孩儿,跟自己长得一模一样,才忽然意识到“我”的存在,知道了镜子里那个小孩儿跟自己一模一样。镜子里的女孩儿不怎么好看:浅色头发,皱着眉头,身穿带条格的绒布连衣裙,脚上穿一双带纽扣的皮鞋,故意跺脚,吐舌头,出丑样,活该到墙角去罚站。站在那里,仍然跺脚、吐舌头,直到她脑子里一闪,忽然意识到镜子里的女孩儿原来就是自己。那一刻她变得平静了,带着几分好奇心的“我”走到镜子跟前,抚摩着影像,很友好地去触摸,像抚摸卷毛狗杰克,一边抚摸,一边轻轻地说:“真可爱!”

这是后来发生的事,而在这之前,只有妈妈知道该做什么,活动范围也全由妈妈安排,妈妈的名字叫玛丽娜。一切都取决于妈妈,白天到夜晚孩子该做什么,什么时候把玩具从柜子里拿出来,什么时候再放回去,都得遵照她的意愿(“玩”玩具,我还不会,损坏玩具——又不允许),其实玩具也没什么意思,后来就换成了玛丽娜带领我到外面去游玩,这可真叫人兴奋——可是出门前往往要戴上风帽、围巾、护腿套、胶皮套鞋、手套,穿保暖的裤子,还要扣紧扣钩、扣环、纽扣,没完没了地系纽扣,所有这些都让小孩子厌烦,如果不这么麻烦,那就更开心了!

“她讲故事或者解释什么,从来不是肤浅的“

当我躺在摇篮里,还是个婴儿的时候,玛丽娜就用她固有的品质来培育我:让我具备克服困难的能力,独立思考与行动的能力。她讲故事或者解释什么,从来不是肤浅的,表面的,往往更深刻,超出儿童所能理解的深度,目的是让幼儿依靠自己的智力破解遇到的疑问,或许,不仅能解除疑难,甚至有所超越。她教我把看到、听到、感受到或者想到的事情,用连贯、清晰的语言讲出来。从来不降低水平,迁就孩子,而是不知疲倦地尽力去提高孩子的理解力,以便达到一个极点,让成年人的智慧与孩子的超前理解力,让成年人的个性与孩子的个性,在这个极点上汇合。

完成了某些吩咐,克服了什么困难,表现好,就给予奖励,不给糖果或者别的礼物,而是高声朗诵童话故事,一起出门散步,再有就是请你到她的房间里“做客”。“随随便便”跑到那里去是不允许的。那个房间仿佛是菱形的,有很多角落,天花板上悬挂着伊丽莎白式神奇的枝形吊灯,低矮的沙发旁边铺着一张狼皮,看上去有点儿吓人,可又很想看;走进那个房间,我总是有几分胆怯,可心里又很喜欢……记得母亲会急忙俯下身子迎接我,她的脸贴近我的脸,有股“科西嘉茉莉花儿”的香味儿,衣服发出窸窸窣窣的声音,似乎她还保留着孩童时期养成的习惯,盘起两条长长的腿坐在地板上,坐椅子或坐沙发的时候很少。我们俩谈话,接下来她大声朗诵,读童话故事,读莱蒙托夫、茹科夫斯基的叙事谣曲……这些故事和诗歌,我能很快从头到尾地背诵,感觉内容好像都能明白。不错,六岁以前,朗读“崇高的理想不会屈服,理想的风向标高声喧哗”,我以为“风向标”是个勇于反抗的人,在船帆中间弯着腰,仍然忠于沙皇,不肯屈服,可叙事谣曲里并没有这种附加的美好想象。

有时候,玛丽娜会把外祖母带铜针头的唱机搬出来,把唱针放到唱盘上,用力摇动把手,唱片就发出小步舞曲或者格罗斯法尔舞曲的音调,旋律清晰,声音不大,就像春天的雨滴;有多少唱片,就有多少曲调。

我记得有一天听完瓦丽娅·潘宁娜和维雅里采娃的唱片,声音忽而低沉、忧伤,忽而大胆、高亢!玛丽娜竟然对我这个还不满四岁的小女孩儿说起了最近一次音乐会的印象,好像说的是潘宁娜的音乐会。

“当年她年轻、漂亮,唱起歌来,让所有的听众像一个人一样如醉如痴!公爵、军官、有钱人纷纷拜倒在她的脚下,甘愿为她奉献出封号、财产,为她发疯,为她决斗……不料,事过境迁,连你也知道,时候已到,她的风光时代已成过眼云烟!她老了;美貌、财富、荣誉都已消失……只有声音依旧……那些崇拜者呢?崇拜者已分散各地,有些人变得老成持重,很多人已离开人世……可她还在演唱——不过,没有多少人愿意欣赏罢了,她那一代人已经消亡,至于说到孙子辈的一代人,他们决不会迷恋爷爷辈曾经痴迷的歌曲!可是她坚持要举办最后一场告别音乐会。登台时穿的依然是一身黑色长裙,身体发胖,满头白发,她确实老了!看长相,找不出一点儿过去的踪影,增添的——只有皱纹。坐在大厅里的只有几个最后的忠实观众……从这几个糟老头子身上谁还能认得出当年的骠骑兵军官和殷勤的美男子哪?不过是几个幽灵来到音乐厅跟一个幽灵见最后一面。幽灵在演唱,一支浪漫曲接着一支浪漫曲,唱的都是他们喜爱的歌曲,为了这些歌曲,他们捧她,抬举她!幽灵——是他们往日的所爱!幽灵——过去曾爱过他们!她在跟他们告别,告别生活,告别自己的爱情……音乐会的时间早已结束,伴奏的乐队已经走了,工作人员一盏一盏熄灭了大厅里的枝形吊灯。忽然间变得空无一人。但是她仍然不想走。她拒绝离开!歌曲脱口而出,从胸腔里流泻出来——她还要歌唱!在空荡荡的黑暗大厅里独自歌唱。黑暗与歌声,黑暗中的歌声。歌声——超越了黑暗!……”

玛丽娜看着我的脸坐下身来,她问:

“你听明白了吗?”

“听明白了,”我回答,不由得笑了起来。“老太婆唱歌,唱啊唱,老头们全都走了,灯也熄灭了。”

“你走吧!”玛丽娜沉默了片刻说道。“你还太小。去婴儿室吧!”

于是我离开妈妈,去婴儿室见保姆,见“狠熊”和“裤丝”。

可怜的玛丽娜!经常会遇到这种情况,就连跟她交谈的成年人——尤其是成年人!——往往也理解不了她说话的涵义!

然而黑暗中的歌声却撞击心灵——或许,正因为并非立刻就能听见,立刻就能感悟,这正像玛丽娜的许多作品,像谜语一样,难以很快领悟。

现在我想:可能就在这里,就是这个在空旷、黑暗的大厅里唱歌的茨冈老太婆的形象,包含着茨维塔耶娃悲剧性的抒情诗《西维拉》的最初构思?

像灰色的巨石,

亲情与时代断绝,

你的身体——

是你声音的洞穴。

“我的母亲完全不像个母亲”

再说一回我可笑的经历,总之跟可笑的事有关。

玛丽娜第一次带我去马戏团看演出,一开始我不知道该往哪儿看,只顾瞪大了眼睛望着有灯光的包厢,替坐在那里的人们担心,怕他们摔下来;不知为什么,我觉得只有从外面才能爬到包厢里去,外面有梯子,爬梯子很危险,很吓人;可我们能坐在这里,我们真幸运!玛丽娜用两只手把我的脸扭过来,让我看演出场地:看这儿!但是我仍然想着有灯光的包厢;当老虎和低声吼叫的狮子忽然出现在眼前的时候,我不看那些可怕的动物,而是望着驯兽师,他们穿的服装让我想起大学生制服,跟爸爸和他的同学们穿的衣服一样: 在场子上引逗老虎、狮子,踩着翻滚的大白木桶,在银色的箱子上蹿来跳去,那个人该不是谢廖沙吧?为什么大学生挥舞着鞭子把老虎、狮子赶出来呢?既然把它们赶到了场子上,怎么又轰下去呢?

看,有些人跑到圆场上,蹦蹦跳跳,翻跟头,他们穿的服装怪模怪样,令人惊讶:有的穿着又肥又大的外衣,手里拿着闪闪发光的枞树枝,有的穿着很短的坎肩和很肥的灯笼裤,脸上涂抹着花花绿绿的油彩。他们用酸酸的声音发出阵阵尖叫,动作夸张、笨拙,同时又很灵活,一会儿相互撕扯打架,一会儿又和好拥抱,让人想起那些“流浪街头的孩子”,我是个“听话的乖女孩儿”,只能从窗户里望见他们,想象他们怎么样玩耍。小丑!小丑!他们的表演比街头的野孩子有趣多了,因为——滑稽可笑!一些小丑蹦来蹦去,“无缘无故”地打架摔跤,另一些丑角推搡顶撞,用脚踹,扫堂腿下绊儿,互相扇耳光,每个动作都引起观众的哄堂大笑。除此之外,他们还不断地发生意外:忽而裤子掉了,忽而坎肩裂了,忽而袖子断了,忽而帽子飞了,忽而肚子爆了,忽而屁股上露出个大窟窿;坐的椅子忽然挪到一边,让他们摔跟头,脚下的土地忽然裂条大缝,吓得他们大声叫唤!

我看得入迷,刚开始脸上带着微笑,后来笑出了声音,最后哈哈大笑,跟所有的观众一样——所有的观众,但玛丽娜除外。

她用铁一样的手掌扭转我的脸,不再看场上的演出,她感到愤怒,压低了声音,斩钉截铁地说道:“听着,你要记住:嘲笑别人不幸的人,不是傻瓜,就是坏蛋,往往是傻瓜加坏蛋。一个人上当受骗,这并不可笑;一个人被别人泼了浑身脏水,这并不可笑;一个人被别人使绊摔了跟头,这并不可笑;一个人不小心掉了裤子,这并不可笑;一个人被扇耳光,这很卑鄙。这样的笑声——是罪过。”

这些话,我立刻就听明白了,记在心里,一辈子不敢忘记。在后来的岁月里,记着母亲说过的话,再不嘲笑小丑,不嘲笑那些像小丑一样的人。

偶然发现我已经能认识字母,玛丽娜就教我学习读单词,不把词分成音节读,而是立刻读完整的词,开头用心“默读”,然后大声念出来。她把一支笔塞到我手里,这支笔从来没有写过歪歪扭扭的单个字母,没有依照条格进行机械性的字体书写练习,我必须沿着一条线自己把字母组成词,把一个个单词联成句子。这样的训练让我不得不经常思考,我在写什么,该怎么写。玛丽娜的教学方法一劳永逸地排除了消极模仿的因素,培养孩子学习创造性的思维。代替那些无聊的例句,立刻转向写作,记一段话,写作文;学生使用的普通练习本变成了日记本;语法只学迫切需要的、不太复杂的规则。经常背诵的能力强化了记忆力,首先是视觉能力,就是观察力,这是大多数儿童天生就具备的才能,可惜很快就会丧失……

从教学链条中勇敢地抛弃了某些相互衔接的过渡性环节,我还不到四岁,玛丽娜就教我阅读——快速翻阅,边读边想就行,快五岁时——写作,六七岁时——开始记日记,写笔记,要求写得文字连贯(使用老式的拼写法),还要合乎语法。

由于我开始“书写”的时间跟爆发革命的时间相吻合,半个世纪已经过去,再看这些笔记或许会有点儿意思。

“我的母亲

我的母亲很怪。

我的母亲完全不像个母亲。母亲总是欣赏自己的孩子,通常也喜欢别人家的孩子,可是玛丽娜不喜欢小孩子。

她的浅褐色的头发从两侧弯曲下垂。她有一双碧绿色的眼睛,鼻梁高高隆起,还有玫瑰色的嘴唇。她的身材和臂膀匀称,这些我都喜欢。

报喜节——是她最喜欢的节日。她常常发愁,动作敏捷,爱好诗歌和音乐。她写诗。她能忍耐,往往忍耐到极限。她也爱生气。她总是匆匆忙忙出门去什么地方。她心胸博大。声音温柔。走路步子很快。玛丽娜的手一直戴着戒指。玛丽娜夜晚读书。她的眼睛几乎总有一种嘲笑的眼神儿。她不喜欢别人提出一些愚蠢的问题跟她纠缠,遇到这种情况,她会很生气。

走路的时候,她偶尔会走神儿,但是很快就清醒过来,开始说话,重新又走向要去的地方。

1918年12月”

(俄)阿里阿德娜·艾伏隆 著 谷羽 译

广西师范大学出版社 2015-06

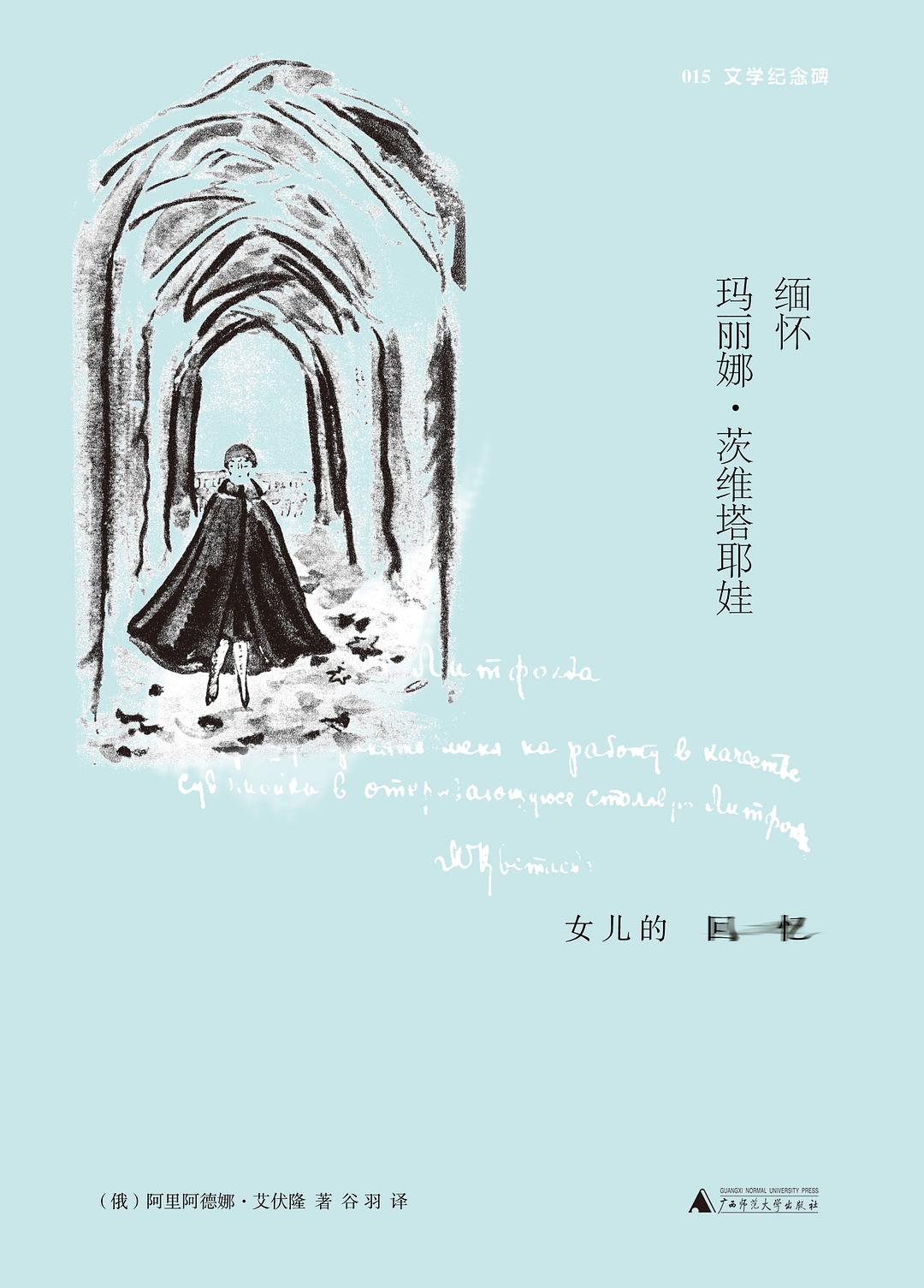

本文书摘及图片均选自《缅怀玛丽娜·茨维塔耶娃:女儿的回忆》一书,较原文有删节,小标题为编者自拟,经出版社授权发布。

评论