“迷茫,我在迷茫着。”

三里屯的老书虫,大山用纯正的北京腔概述自己的近况,身形高大像一躯佛像。深陷的眼窝和高鼻梁还是一样显著,举手投足间却全都是老北京的气派。

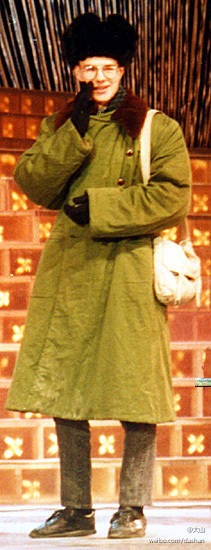

从1989央视元旦晚会小品《夜归》中的“许大山”到现如今的“加中文化大使”,一个大山占据了泛90年代中国人对于“外国人”的所有印象。

而之前在学习中文时老师根据音译给他取的中文名“路士伟”,已经鲜有人知。他也经常在节目里调侃自己的名字,路士伟,爸爸老是问他,“路 +(加)-(减)伟是啥意思啊?”倒是大山这个名字更适合他的角色与性格,幽默又直白。比“建华”俗一点,但比“二狗子”雅。

大山1.0:洋笑星

大多数人都认为大山在春晚上露面较多,是春晚让他出了名。但其实并不是。

这也是他对春晚有“叛逆”心态的原因,首先他不是靠春晚出的名,而是出了名以后上的春晚。虽然大山表示很感谢也很荣幸上央视春晚,但央视春晚和他最初的成功没有太大关系,算是对以前自己形象的巩固。此前大山上了十年的电视,客观地讲,早已是家喻户晓的人才能上春节晚会。

90年代很长一段时间内,是不让外国人上春节晚会的,1998年以后放开了,大山是第一批出现在春晚上的外国面孔。

一共上了四次。不过大山认为春晚对他的影响并不是很大。其平时不关注春晚,而且从来不是以春晚为追求。观众记得住他演的节目,包括他的代表作,也不是在春晚上表演的。大山自己的评价是,除了《一张邮票》和马东一起演鼻子那个还有点意思,其他两次上春晚演的节目,真的是他自己都觉得没法儿看。

那段时期,提到大山,观众们首先想到的前缀是“洋笑星”。这也是大山在中国得到的第一个标签。

1990年,大山师从姜昆开始学习相声。相声作为汉语里一个非常考验语言功底的表演形式,一个外国人去挑战,简直是疯了。但大山当时想的是,看中文书写汉字好痛苦,长进太慢还学得不标准,不如去学相声。“做好了最难的,简单的还怕什么?”

大山就是这样一个以大见小的人。他把自己的人生分解为三个阶段,学习相声的时期,是1.0的开端。

学习相声有助他中文水平飙升。不过,大山在1995年以后开始逐渐萌生退出相声表演的想法。他心里清楚,相声是中国语言文化里的一部分,自己说的再好,都不是自己的东西,永远是徒弟。

谁不想超越师父呢?但学相声永远超越不了。这是个矛盾,且无解。戴着“相声学徒”这个帽子五年了,大山觉得是时候摘下。

相声是很小众的东西。大山说,郭德纲的节目在春晚上也并不好看,但不是郭德纲的问题,是春晚定位的问题,所以郭德纲就不应该上春晚。

1997年以后就真的很少说了。

观众对大山的认识是通过电视晚会。那时候中国的留学生人数远没有现在这么庞大,门槛这么低。大山这样一个思想纯正又身怀中文绝技的形象,自然是让当时的观众开了眼。

在那个人人都会守住电视获取信息的年代,央视这样一个正规严肃又官方意义明显的传媒载体,无形之中为大山的形象加持。能够在这样的平台亮相,对于大山来说近乎一个外交等级的肯定。

但对大山来讲,大型晚会无论是主持还是演相声,只是他曾经做的工作之一,是一个侧面。他有自己的生活,自己的梦想与追求,不能为了满足别人的要求永远都在维持一个侧面,重复做一样的工作。每个人的人生总会有不同的发展阶段,对他来讲“大山1.0”阶段早在十几年前就结束了。

“这是很自然的事情。我一直在向前发展,是大家没能跟上。”大山说。

大山2.0:文化使者

退出相声圈的大山,开始转向文化交流项目,力争撕下“洋笑星”的标签,发展成“双语主持人,文化使者,中加亲善大使”。

那个时候中国正在积极的展开和海外的文化交流,恨不得全方位推销自己进行文化输出和引进。在中国的留学生已经成了一个相当庞大的规模。

2010年上海世博会,大山作为加拿大总代表发表“多元文化与地球村”的演讲,谈了自己在中国将近二十年的多方面感受。他说,到世博会的那条路,自己已经走了很远,基本实现了自己的梦想。

2012年第十一届汉语桥在长沙开幕,汪涵身边多了个外国友人主持人,就是大山。

“我虽然是外国人,但不是外人”这样的开场白一亮相,被誉为是那届汉语桥开幕的最大惊喜。大山和汪涵搭档毫不怯场,能做到妙语连珠,这给很多来自各国比赛的洋学生以示范和信心——大山能做到,你们有什么不行的?

同一年,加拿大总理正式授予大山“加中亲善大使”的称号。

“大山2.0”的状态延续了15年左右,2010年上海世博会,大山算是到了“文化大使”的顶峰。大山感觉,必须再改变一下方向,寻找新的发展。

“摸索了几年,做了不少探索,很坎坷。现在开始起色,开始见效,但还是很吃力。”大山说,人生阶段的每一次转折并不都顺利,尤其是你更注重内心的时候。大山这次想撕下“文化使者”的标签,就没有之前贴上这个标签那么容易。

一个人想要改变,一定是某天对现有的生活产生了不满。大山就经历了这样的转变瞬间。

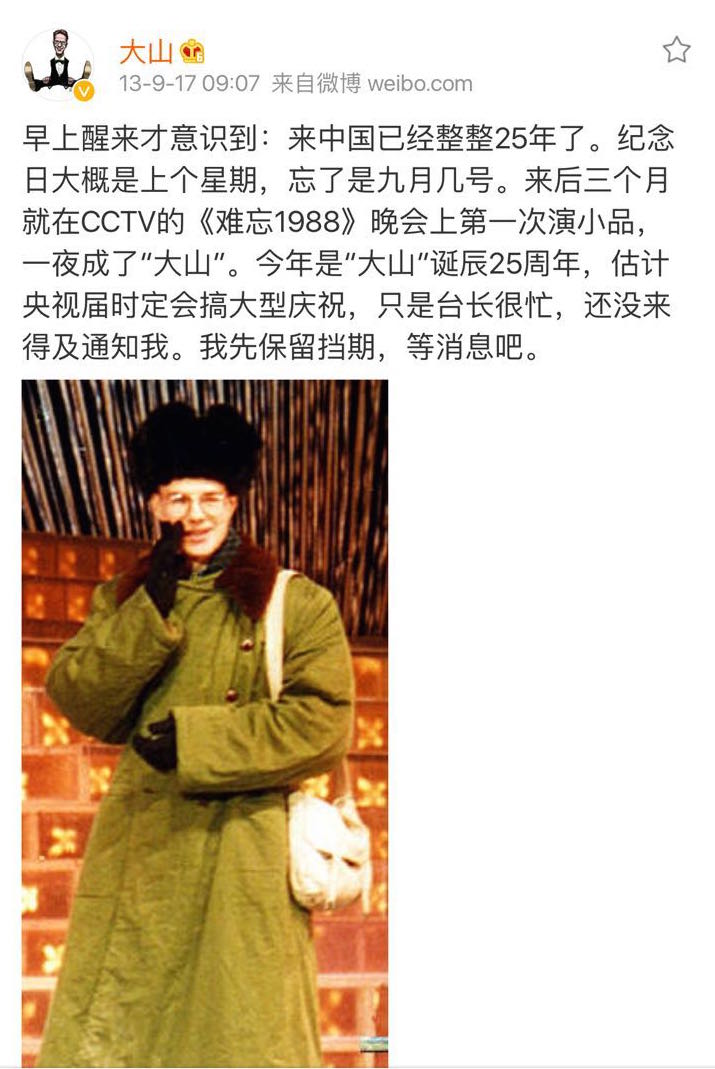

2013年9月,大山在中加两国已经来回跑了数次。家人在加拿大,事业在中国,通常是回到家待不了几天就要上路,又是为了事业,又要离开家人。还要倒时差,还要对接工作,常常抵达中国一周之内都很失落。有时候醒过来分不清时间,稀里糊涂也不知道自己在哪里,酒店过客感又强。有一天醒来,大山情绪不高,想想自己还在折腾什么?他突然发现,2013年9月,自己来中国已有25年了。

“整整25年,小半生,一直这么折腾。”当时大山躺在床上,回想着这25年。国外,任何一个演员,一个明星,尤其是在西方,一般到了二十五年总会有一个庆祝。肯定是电视台做一个回顾,回顾艺术生涯之类的。不过,在中国好像庆祝四十年演艺生涯的比较多。

这时候他想,什么时候中央电视台能给自己做一个从艺二十五年的回顾?毕竟他也是“央视的人”。当时有这么一个想法蹦出啦,大山自己一乐,就觉得挺开心。一面是时光匆匆,一面是自己并没有虚度。

当时大山发了条微博:“二十五年了,我估计中央电视台在做准备,他们还忙,还没有联系我,我就坐等电话,我知道他们正在准备”。大山在说笑,也在期待。

当然,央视最终并没有为大山做一个回顾,但大山用自己的方式庆祝了这个25周年。

彼时,大山结识了一个爱尔兰朋友,毕汉生,做了17年的Stand up Comedy(单人滑稽喜剧表演),心血来潮,想来中国把中文学好。

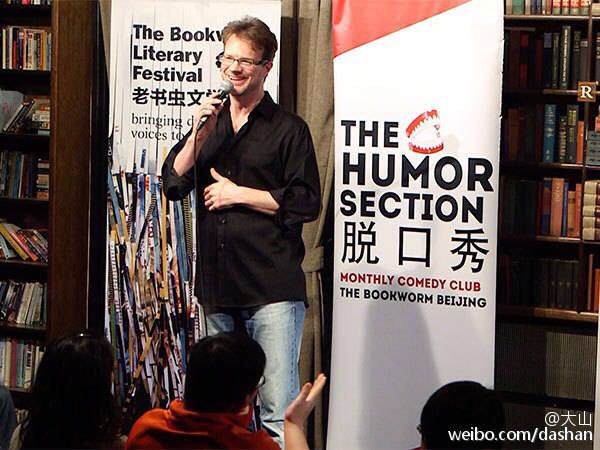

毕汉生带着一个摄制组过来,目的是用一年的时间苦学中文,然后一年之内要上台用中文表演Stand up Comedy。10个月之后,毕汉生就开始上台用中文说段子了。过程中,毕汉生发现了北京的脱口秀俱乐部,创办了幽默小区的演出。他就是想认识一帮90后,然后按照西方的模式开始做。

毕汉生邀请大山参与他组织的在人民大学的演出,“没有任何压力,不告诉观众你来了,然后你就上去说三分钟,讲点段子,三分钟就可以,就算是意外的惊喜——大山来了。到时候请你上去,你试试吧,”大山说,“interesting(有趣),我也觉得挺好,做一个新的事。”

那天大山去了,是他第一次去做单口相声的表演。地点在人民大学,时间是2013年的12月初。

起床思索转变那天,是大山到北京25周年;第一次做单口相声的表演之日,距离大山第一次上电视演小品也过去了25年。

25年以后,大山回到大学里演了三分钟的脱口秀。这是大山对自己的演艺生涯25周年的庆祝,不过,演出时他没有对任何人提及。

表演结束后,大家一起喝啤酒,数个杯子被举到空中碰在一起晃出泡沫。这时大山说:“这是我来中国从艺25年的庆祝,谢谢有你们。”

大山3.0:stand-up comedy

如果说“大山1.0”是来华留学生、相声学徒、洋笑星,“大山2.0”是双语主持人,外语学习专家、文化使者,那么,“大山3.0”又该怎么样发展?2012年以后,大山就开始探索他的3.0时代。

前两个阶段都服务于他人,他想在3.0时代做一些自己想做的事情。

“我不愿意妥协了,也不想被动去接受各种机会。我不想随波逐流了。”大山说。

近两年大山一直在做的《大山侃大山》个人喜剧专场,对他来讲是一个大转折。我们采访所在地“老书虫”,就是大山经常开讲的根据地。这个节目,都是从小地方做起的。

说到这个节目,大山眼里有亮光。

“对,我觉得蛮有成就感。”

大山曾找周立波聊过新的方向。当时周立波觉得不可思议:“你是中央电视台的人,怎么去这些个小地方?”周立波不明白,大山的师父姜昆也不太明白。

当时姜昆跟大山说,从来没有人是在这种小地方单打独斗的,这个是打不通的。

但大山偏不信邪。

他觉得这是一帮人在一个地方做一个事情,而且坚信这个模式可以做出来。之前几场实践证明确实有观众,他们有做下去的动力。这个可能不是一种大众的东西,不是主流。说它属于非主流或者小众,但是有市场。大山和他的小伙伴们想一点一点的做起来,在这样的环境下来培养演员。

从艺之初以大见小,如今以小见大。不正好能重锻当下演员们身上缺乏的扎实基础吗?

大山说,他现在做的这个事情并不主流,不在媒体关注的那些热点上凑热闹,也不跟别人争。只是想做出一套实现自己的个人专场,把西方stand-up comedy和中国的单口喜剧结合在一起,一个人在台上压得住场,能让观众觉得耳目一新,也能和其他年轻演员一起在中国创立一个新的喜剧模式,这本身已经是很有意义的事情了。

大山坚信这个方向没错。

两年的摸爬滚打,东西南北去了40余所高校做公益演出,还积极参与京沪深的脱口秀俱乐部,在实现自我的同时又尽力“接地气”,大山逐渐找到了适合这个时代又适合自己的个人喜剧专场。

整个过程中,最让大山自豪的事情是:这是真实的自己和真实的观众之间发展出的一套新东西。没有中间商,他和观众之间没有媒体。这是一件非常不容易的事情。

“实话说,我担心媒体进来按照那些老套路把这件事情搅和了。”大山说。

说到知名度,我笑称大山是两代人的回忆,小时候的男神。他笑笑答,“我再重新影响不知道我的零零后,争取变成他们的男神。”

五十多岁了还很迷茫!

2013年春天,大山去厦门大学做公益演讲,台下有学生问:“大山老师,我现在很迷茫您能给我指点指点方向吗?”

大山说,“我都五十多了,我还是很迷茫啊!”这个回答,当时搏得众迷茫学生一笑,“但回头细想,不迷茫的人十有八九是麻木,只要你不麻木还有思维,还有追求,还在折腾,你肯定会觉得迷茫。不迷茫的人,就是被生活磨平了,也没什么追求了。所以迷茫是人生的常态。”

大山说,自己人生印象最深刻的迷茫阶段,就是现在。他不停对自己发问,

为什么来做这个事情,而且为什么是放下一切,架子也好,名气也罢,这一切都是为了什么?

年轻的时候,刚到中国,和所有初来乍到的年轻人一样渴望各种机会,因为闯事业,所以十分乐意去接受这些机会。感谢机遇之外,都是一步一步去争取和努力。然而人总是会疲惫,一段路过后,回头看看,自己这个也干过,那个也干过,还继续干吗?

不了,没发展,没意思。而眼下做的个人喜剧专场,大山觉得自己找对了。

此外,大山也常无奈于观众对节目形式的误读。

上个世纪90年代的节目,从制作上是跟现在没法儿比,但是做的节目、理念没有变。那个时候外国人来了,然后意外的冒出一句很流利的中国话,还会霹雳啪啦打快板,算是技能展示。这个行为都是“这个你会吗?”的答案。

大山经常在台上拿自己的节目套路来说,节目的套路就是他先吹牛,老师就觉得这个话太大了,要好好的考考他,刁难一下。考来考去,大山比中国人还中国化,最后都说:“嘿,他真会”。

几乎所有外国人上的节目都是这个模式,要不就是装傻充愣,傻老外,要不然就是超级中国通:“师傅,您听我说!”张口就来一段贯口:蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭。。。。。。

大山说自己烦透了这种形式,以至于后来他去做演讲,台下要是有人说大山给我们来个绝活,他都心生反感。

现在做的《大山侃大山》,大山本人特别怕别人不懂这是什么。talk show?不是,那是谈话。准确的来说是Stand up Comedy,这个模式在西方很常见,要一个人撑完全场。最著名的囧司徒的《每日秀》,尺度之大,非常犀利。中国到现在没有人做这种形式,很火的《金星秀》不算,《娜就这么说》更是扯淡。

大山要做的单人滑稽喜剧表演,是在小酒吧,小剧场,喜剧俱乐部锻炼出来的节目,然后才放到舞台上一点一点变大,等到完全成熟,素材足够,就可以做成一个节目播放了。

喜剧的素材很难积累,所以喜剧人常常抑郁。

大山一开始的素材都是讲自己的故事。说自己名字的故事,说自己兄弟姐妹的故事,有时候还会讲自己两个女儿,基本就是有点亲戚关系都被他拿来当喜剧素材了。

他感慨,“相声是自吹,我这个是自黑。”

然而,大山认同艺人拼到最后拼的是文化。说到文化,大山很佩服郭德纲,觉得他底子厚,对中国文化有研究,比较专项。“一个人短期可以靠死记硬背蒙,时间长就不行了。能走到最后的,肯定是有本事的。”他特别欣赏长沙的大兵,近几年很少露面了。但大兵属于南方相声,到北方观众完全没反应,这也就是大山觉得自己该撤出春晚和相声的原因之一。

最开始去高校做这个还不那么成型的单人滑稽喜剧表演时,大山为它的“定义”焦头烂额。说是演讲吧,自己不愿意;说是演出吧,学校并不让演出。

校团委不给批啊!怎么办呢?

后来大山想明白了,没必要“定性”。90后学生可以说,“今天晚上我们去听大山老师的脱口秀”,80后的团委老师发邀请就说,“今天晚上请同学们来听大山老师的文化素质教育报告”。

一样的事情,不一样的视角,各年龄段开心就好。

单人滑稽喜剧表演,必须有非常强烈的个人色彩。囧死徒对时政的毒辣点评就是他受欢迎的原因,大山怎么给自己设定?

中国现在的文化氛围如此神秘,想要抓住热点还不触犯文化准则,其实很不容易。大山不是没尝过这种滋味。

2013年八项规定出来,不但反腐,深层要求是反奢华。然而文化节本身就是很奢华的东西,所以当时各个地方文化活动骤减,很多演员一时间没活儿了。大山说,

有些项目确实是挺浪费,搞一个文化节轰轰烈烈,然后这里面明星拿钱也不少,电视制作等各环节都要大花销,文化传播的效果反而不一定好。

“所以就是(觉得)顺着大潮觉得越来越好,我对越来越好是一种信仰。”大山说,

当然了,大潮要是越来越不好我们当然也好不到哪儿去。

站在了金字塔的顶尖

想做成事,必须自己要掌控一切。

国内至今没有成型的脱口秀节目,是因为没有一个能hod住全场的人。大山对自己控场的能力很有信心。一方面观众对他的“好人”形象很熟悉,另一方面他的外国人身份会让大家感到好奇。加上阅历丰富,有话题聊。

大山一上场,观众会在心里感叹:“一个外国人能把中文说成这样好牛逼!”然后大山会利用这点好奇心和赞叹来展现自己的积累。就这一小时,唯一的目的就是让大家别低头玩手机。

成为中国通的榜样,自然有粉丝追随。当时在多伦多大学演讲时,一个加拿大学生中文说的不错,也上过湖南卫视汉语桥节目拿了亚军,成绩不错的。想让大山带带自己,也乐意走他这条路。

大山当时十分果断的告诉他,不太现实,有的机遇不是可复制的,所以自己并不具备指引别人人生的能力。

这位同学有个很美好的设想:“我也想学相声,您看我和郭德纲老师一起说相声会不会很有趣?”

大山乐了:郭德纲为什么要带着你说相声呢?

大山欣赏郭德纲,是因为他觉得他坚持了相声的本身。在他学相声的时候,相声确实是在走一条歪路,变成了电视艺术,已经脱离了生活。都是在电视演播室,生活中没有。没有相声俱乐部,没有天桥,什么都没有。茶馆演出的含灯大鼓、京韵大鼓等曲艺都是做给外国旅游团看的。给真正本地观众看现场相声的场合已经没有了,然后相声爱好者就开始呼吁相声回归剧场。

其实最早是李金斗带领相声回归了剧场,但相声回归剧场最成功的还是郭德纲。

逗一部分观众笑,肯定就会招一部分观众讨厌。大山在探索中国观众笑点的那段时间,十分焦虑。尺度太小,没意思,自己说着都尴尬。尺度大了,又怕损害自己的形象。

之前大山用过“多一些真诚,少一些套路”的梗,台下笑成一片,当时达到了想要的节目效果,但大山深知,这个笑点三个月后不会再逗笑别人了。

和快餐文化作斗争,势必要付出大的代价。

大山在节目里讲到包二奶这个问题,说自己更喜欢90后,因为他是两个90后的父亲,包养的女朋友都是90后。这个观众也笑,但是笑的不舒服,然后他吸取经验了,尺度问题绝对是大问题。这个素材后来就变成了什么呢?说自己喜欢90后,喜欢跟90后在一起玩,因为他是两个90后的亲,爹。

亲爹两个字,不影响他的固有形象,还戳中了中国观众含蓄的“干爹”笑点。也是一个擦边球,但打得双赢。

大山说,固有形象太可怕了。大家都觉得他是好男人,太坏的玩笑不适合他。虽然他确实是,但“太正面太央视的风格真的很没意思呀!”大山笑,想学周立波痞一点,有点难。光是油光锃亮的三七开发型,自己就败了。

除了掌控内容,大山还得学习掌控成本和节目摄制质量。如今大山自己去对接每一个活动,自己去挖掘一点一滴的素材和一个个观众,自己去约谈摄制组。录像、制作人、编剧的过程,花的都是自己的钱,所有部门听命于自己这个“导演”,大山觉得自己“站在了金字塔的顶尖”。

这些主动的行为早就让他忘记了自己是个“等待上场就好”的公众人物。

大山外传:享受生活 将幽默主义进行到底

生活中的大山很注重细节。会给爱人煲鱼汤,也会拉着孩子一起玩耍。

以前都会在微博上发,后来觉得朋友圈更私密,微博就不怎么发了。他说微博用户的关注点很奇怪,他觉得有意义的事情,点击率奇低,发个鱼头汤,点赞的蹭蹭蹭。

想来也是,这就是生活,大家愿意看到分享。

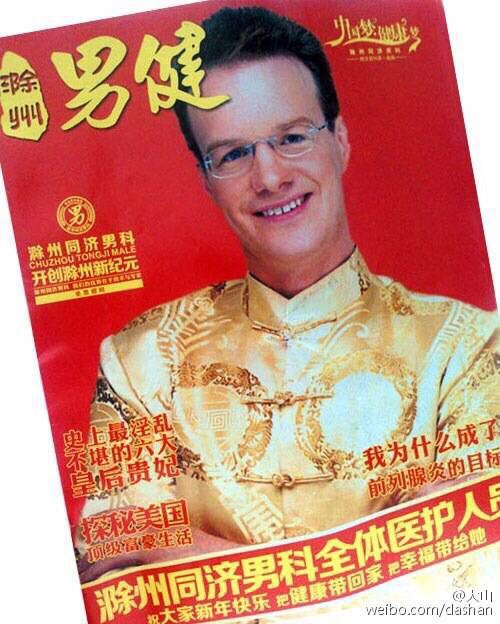

除了这些,大山还是个段子手。一个安徽滁州有一个医院盗用他的形象做了一个男科医院的宣传,男性保健,配图大山。

前段时间他正好去演讲路过滁州,车子也就停了一分钟,大山赶紧下去自拍了一张,说自己终于来到了滁州。

大山觉得最好的方法是拿他们开涮,他们没有任何话可说,而且是反过来损害了他们的形象,就成了一个笑柄。比如河南的大山外语,他一直在台上强调“大山外语学校”跟他一点关系没有不是他的产业,觉得这个比打官司来的过瘾。

大山的老婆是中国人,他还有两个可爱的女儿。

作为一个跨国家庭,维持这样的一个事业,一直在两边跑。孩子小的时候跑的比较多,后来孩子上了中学以后就不方便经常跑。小女生长大了也有自己的生活了,她们不愿意每年暑假都来中国,也想干点别的,所以现在逐渐独立起来了,就变成了大山和老婆两个人。

今年年底,孩子就要上大学了,俩人即将空巢。大山说他们有自己的事情做,带着老婆出去,高高兴的再折腾五年十年再说。

评论