作者:Dr. Sam Barrett

译者:无缰

你可曾想象过一千年之前的音乐,是什么模样?

一组带着中世纪古灵之气的“慰藉曲”(Songs of Consolation),在尘封千年之后,终于在剑桥大学彭布鲁克学院教堂(Pembroke College),再次跟世人相见。

这套组曲,是剑桥大学研究者山姆.巴雷特(Sam Barrett)和中世纪音乐演奏家班杰明.巴格柏(Benjamin Bagby),根据纽姆谱和11世纪的其它音乐手稿,还原再现的。这些珍贵的文书记录,曾经被盗142年,又失而复得。

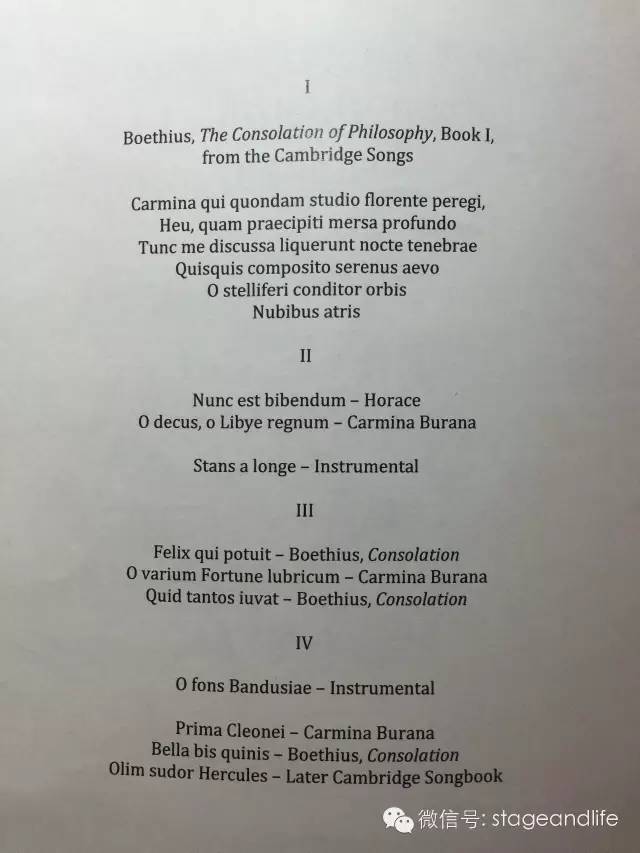

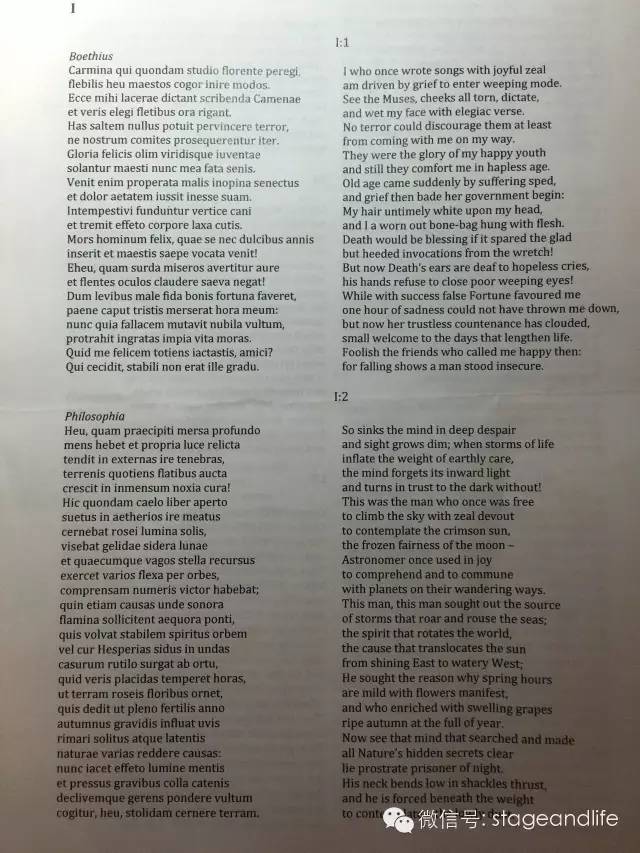

周六晚首演的曲目,选取的是与古罗马哲学家波爱修斯(Boethius, 480-524 AD)的著作《哲学的慰藉》(The Consolation of Philosophy) 中诗歌部分节选的组曲。

视频来源:剑桥大学官方网站,经授权使用

【视频演奏者介绍】

专注于中世纪音乐的乐团Sequentia,从左至右依次为:乐团创始人和歌唱家Benjamine Bagby,竖琴家和歌唱家Hanna Marti, 横笛演奏家Norbert Rodenkirchen。

这本中世纪最知名也最重要的杰作之一,写于公元六世纪。波爱修斯因为叛国罪被处死前,在牢狱中创作而成。阿尔弗雷德大帝、乔叟和伊丽莎白一世这些世界重要人物,都曾经翻译过这本著作【译者注:原文为拉丁文】,它的重要性可见一斑。

【《哲学的慰藉》介绍,作者:江绪林】

Boethius(480-524)是罗马世代显贵,曾任罗马执政 官,523年被东哥特王Theodoric以叛国罪下狱,次年被秘密处死。《哲学的慰藉》是波埃修斯在狱中所作,以与哲学女神对白以及诗歌的方式描述自己 的际遇,反思了世俗幸福之不可靠,认为最高的幸福和至善在于上帝。Boethius还分析了恶的本质在于善的缺乏,讨论了神意(providence)与自由意志的关系问题。Boethius对恶和自由意志的理解,与奥古斯丁虽然极为类似,却不清楚两者之间是否有渊源。奥古斯丁曾说“信仰,尔后才理解 (crede, ut intelligas , 出自Ten Homilies on the First Epistle of John)”;Boethius虽言“哲学的慰藉”,最终却也是让灵魂归向上主才安然于苦难,因此很难说仅仅是哲学写作,虽然Boethius似乎从来没 有提及过基督教,有一处甚至暗示其对哲学的热爱是遭受检控的理由,“因为你(哲学女神)的缘故,他们认为从我的身上找到了指控的根由。”【波埃修斯,《哲学的慰藉》,江西人民出版社2007年版,第27页】

从九世纪到十三世纪,纽姆谱记录下了这个时期上百首的拉丁歌曲,涵盖了贺拉斯(Horace)和维吉尔(Virgil)的古典作品、古典晚期如波爱修斯的写作,以及中世纪从挽歌到情歌的文本。

然而,当今天的人们重新尝试表演这些古典作品的时候,并不如人们所想象地,仅仅是读谱视奏那么简单。一千年前,对音乐的文本记录只有旋律线条,而没有今天的音乐家们所熟悉的“音符”,需要借助听觉传统和音乐家的记忆来代代相传。很久以来,后人们一直以为重建这个时期“丢失”的音乐不再可能了,主要因为纽姆谱上音高是未知的,而听觉传统也消失在了12世纪的历史中。

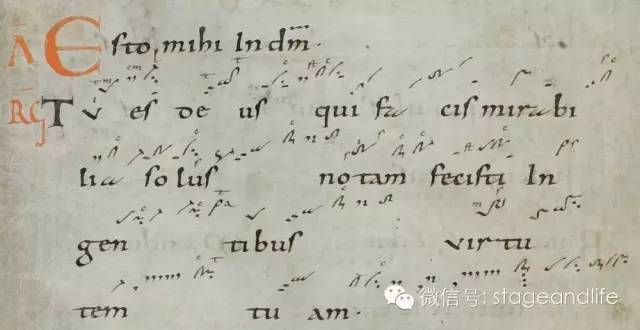

早期写在圣歌上方的纽姆谱

Codex Sangallensis 359, 922-926

瑞士圣加仑的艾比图书馆

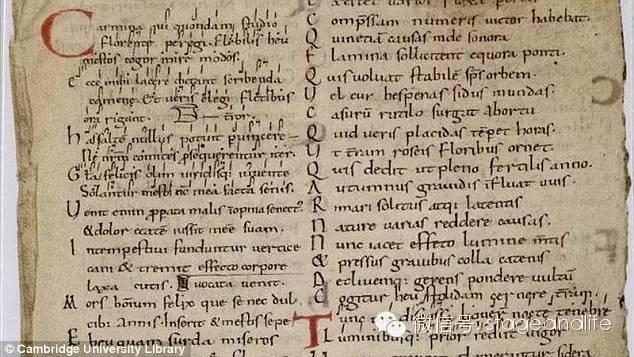

剑桥大学山姆.巴雷特博士二十多年来,一直在艰苦地研究,试图寻找决定特定诗节结构的技术。终于,他发现了11世纪的“剑桥之歌”(Cambridge Songs)记录中丢失的一页,而得以重新还原这遥远的旋律。

“这特别的一页,被一位德国学者在1840年代'偶然地'从剑桥大学图书馆带走了。对于重建这些歌曲来说,这一页是整个拼图过程中,特别重要的一块。” 巴雷特博士说。

一边像做侦探,一边像做音乐的时间旅行者,巴雷特博士的学术之本使得他需要从全世界寻找现存的,属于那个时代的剑桥歌曲和其它文稿,把他们拼起来才能还原当时音乐格式的规律。

“在找到那一页之后,剩下的就是转化为声音了,” 巴雷特博士说。“纽姆谱上记录了旋律的进程和人声演唱的细节,但却没有音高,这是很大的障碍。”

“丢失的歌曲留下了曲目的痕迹,却没有留下曾经支撑它们的听觉记忆。我们知道旋律的线条,知道它们怎样被延长,却没有准确的音高来使之成调。”

在尽最大可能拼凑出《哲学的慰藉》中大约80%-90%的旋律后,巴雷特博士获得了中世纪乐团Sequentia创始人班杰明.巴格柏(Benjamin Bagby)的帮助。Sequentia是一个三人的小型组合,三十多年来一直致力于中世纪音乐的挖掘、再现和表演。而创始人之一班杰明.巴格柏,同时也是“遗忘之歌”项目(Lost Songs Project)的负责人,他的工作使得从《贝奥武甫》到《布兰之歌》等史诗得以再次呈现,广受赞誉和尊敬。

在过去的两年中,巴格柏和巴雷特根据实际演奏中手和人声的实际要求,试验了诸多学术理论,探索古代乐器伴奏时的可能性。通过一点一滴的积累,最近又加入了Sequentia另一位成员,竖琴演奏家和歌唱家Hanna Marti的共同努力,《哲学的慰藉》中的歌曲终于又有了生命。

巴雷特说,“本杰明先在乐器上作出各种尝试,我给出意见;然后我们这样轮替。当我看到他穷尽地去模仿一个11世纪的人演奏的所有可能性时,那是个极为感人的画面。有些时候,你会觉得,‘就是它了!’ 我一年又一年在不断的沮丧中尝试去解开这个智识的谜团,是他带来了其中人性的一面。”

虽然我们并不确定波爱修斯创作《慰藉》的诗歌部分时,有没有想过最终要把它们唱出来,这位罗马哲学家在其他影响深远的著作中,记录和收集了很多关于音乐的想法。在中世纪,直到12世纪末期,人们把波爱修斯这样伟大的作品配上乐,作为学习和仪式的方式,是非常普遍的。

其实在过去的几个世纪中,不断有人尝试,给《哲学的慰藉》配乐演唱。尤其是文艺复兴和19世纪的尝试中,人们给它配上了与当时的流行乐一样的旋律。

然而是这一页重新被发现的“剑桥之歌”文稿,带来了真正严肃而重要的突破,使得整个配置与一千年前人们所听到的近乎一致。

“剑桥之歌”是一套起源于11世纪中叶德国莱茵兰(Rhineland)地区的一套拉丁诗集的最后一部分。这套诗集曾经藏于坎特伯雷,在17世纪后半叶被移至剑桥大学图书馆保存的。

1840年,一位德国学者裁去了其中的重要一页,把它带回了家。此后的142年,剑桥大学一直都以为,这一页丢失了。直到1982年利物浦大学的历史学家玛格丽特.吉普森(Margaret Gibson)意外中重新发现了它,过程也颇为离奇。

在一次随意的法兰克福图书馆之行中,吉普森询问他们有没有任何关于波爱修斯的手稿,被告知馆藏中有一页。吉普森立即认出了这是来自《慰藉》的一页,并且因为上面有很多纽姆谱,猜测它一定颇为重要。吉普森随即联系了剑桥大学中世纪专家克里斯托弗.佩奇(Christopher Page),那时候他还是一位博士在读生。佩奇认出了它就是“剑桥之歌”中缺失的那一页,并在长达一个半世纪的失踪后,安全将它认领回剑桥。

“我们不是这么幸运地找回这一页,重现这些歌曲的难度,将会增加很多、很多、很多。” 巴雷特说。“单单这一页上的标记,就使我们的研究获得了非常多的关键信息,没有它,几乎不可能完成。”

“在研究这一组曲的时候,我有时会觉得自己身在11世纪,那时候的音乐与我如此接近,仿佛触手可及。是这些偶然闪现的时刻,使得之前二十年的所有工作,都有了意义。”

于是,就有了昨夜,在彭布鲁克学院17世纪的教堂里,回荡的拉丁文吟唱、中世纪音乐,和时光中穿梭千年的隽永慰藉。

———————————————————————————

【演出推荐】

英国古乐学会乐团(AAM)由已逝的古乐大师克里斯托弗·霍格伍德爵士在1973年创建于英国剑桥。现任音乐总监理查德·埃加从他手中接受乐团已有十年,领导乐团以古乐运动先锋的身份屹立国际乐坛,灌录了数量众多的优秀唱片。

5月,他们将展开亚洲巡演。

5月5日(周四) 19:30

北京 国家大剧院音乐厅

5月7日(周六) 19:30

上海 上海音乐学院贺绿汀音乐厅

本文原载于剑桥大学官网,经作者Dr. Sam Barrett本人允许后,翻译并中文首发于《舞台与生活》。未经允许,谢绝转载。

评论