撰文 | 苏也

来源 | 布林客BLINK

气味的神秘、微妙与复杂,还有其不确定性,让气味的存在与意义变得十分值得探索。气味的可塑性成为了一种媒介与指代,引发了一批艺术家的专门研究。尽管在当代艺术的领域中,为人们熟知的气味艺术(Olfactory art)少之又少,但是,仍然不乏一些可圈可点的作品。

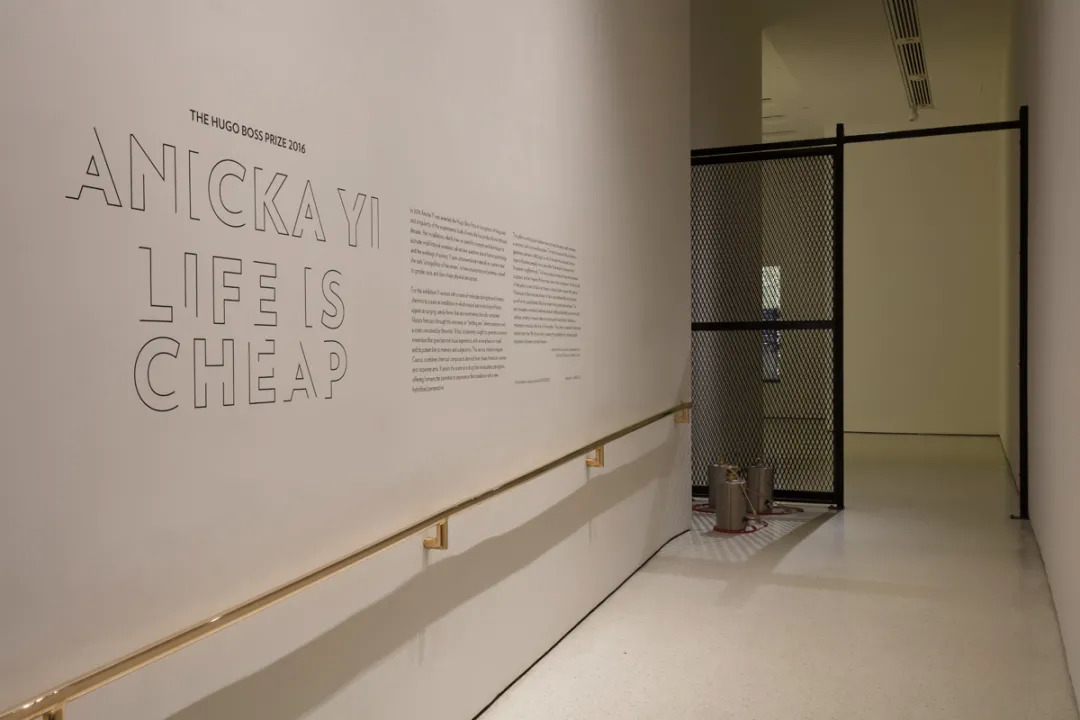

近些年,一位美丽的美国亚裔女性艺术家引起了我的兴趣。她是1971年出生在韩国首尔的安妮卡·伊(Anicka Yi),目前定居在纽约。2017年4月,纽约著名的古根海姆美术馆为她举办了一次个人展《廉价生活》(Life is Cheap),这也是她在2016年获得Hugo Boss 奖之后的一次集中展示。

安妮卡·伊(Anicka Yi)

我必须承认,安妮卡 伊的作品非常难懂,基本上超出了目前一般观众所熟知的一切艺术形式,基本上是艺术实验。就拿古根海姆的个展而言,展览上仅仅展出了她的三件作品,但没有一件作品可以用一两句话就说得清楚。她的艺术从材料、概念、形成、展示和内容上看,确实与传统的绘画、雕塑、摄影、装置、行为艺术有很大的不同,完全处于大多数人的审美经验之外。她的作品几乎是概念艺术与生物技术的结合,展现的主题也非常大胆,包括了阶级、性别、身份政治等严肃话题。

安妮卡·伊(Anicka Yi)的艺术展览现场

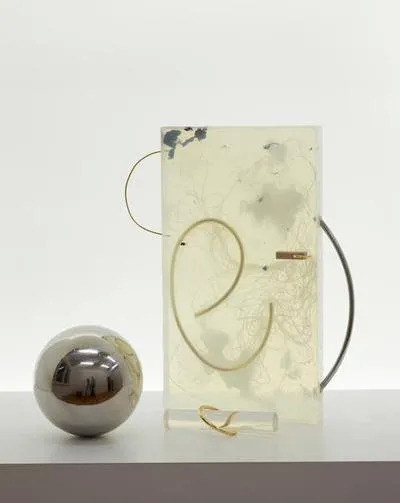

暂且搁置一下《廉价生活》,如果我们去回顾一下安妮卡·伊此前的部分作品,会发现这样的材料选择:甘油皂、树脂、塑胶跑鞋的粉末、面团、色素粉、聚酯薄膜、珠子、蛋彩颜料、玻璃纸、米、鲜花、味精、过期奶粉等可分解并生成能量的材料,甚至还有蚂蚁这样的活物。单从材料上分析,你完全不能想象最后呈现在你眼前的是个什么东西,但你也能隐约察觉到,她的艺术实验超越了视觉的范围,涉及到了生命的能量与转换,尤其是与我们的嗅觉有密切的联系。

《共生面包》(Le Pain Symbiotique, 2014)

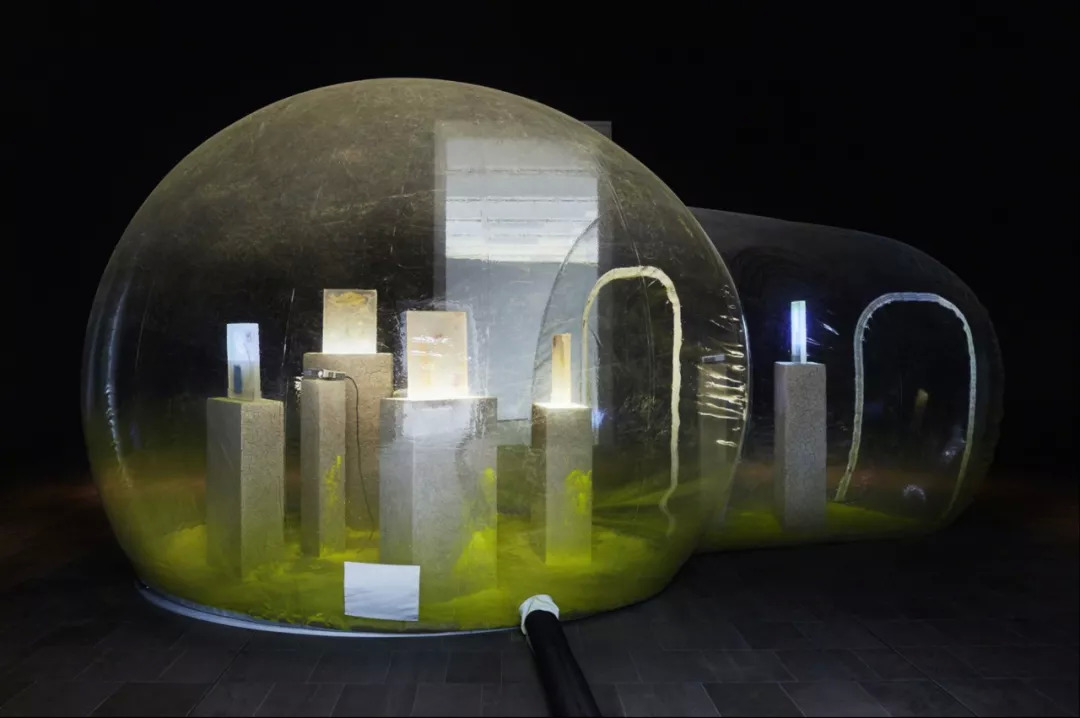

她在意语言、媒体、经济与科技之间的关系,尤其关心身份问题、物质主义、及其阶级状态之间的连结,人与人之间所生产出来的意义关系。在2014年的大型装置艺术《共生面包》(Le Pain Symbiotique, 2014)中,她就用聚酯薄膜材料制作了一串大型透明球罩,如一个怪异的花市温房,在里面用投影仪把一些单轨视频投射到一些由肥皂、树脂、面团等复杂元素组合成的雕塑上,整个球罩中还弥漫开来黄绿色的色素粉、蛋彩漆。

《共生面包》(Le Pain Symbiotique,2014)

肥皂和颜料的气味,混合着投影仪和塑料味在薄膜的保护下,非常浓烈地充斥着整个作品。再加上不同观看者的进进出出,人类的呼吸与体味也渐渐改变了球罩内的空气质量,因此,进入《共生面包》这件作品的人们,不可能不会为这种混杂气味的强烈存在而感到震惊。

安妮卡·伊的艺术作品

安妮卡·伊的创作把绘画、雕塑的视觉效果与现代材料的奇异触觉(如面团的柔软和树脂的坚硬等)相结合,并融入实验性的芬芳、混杂、综合、变化的气息,完全瓦解了以绘画、雕塑和装置艺术在观众心中建立起的永恒气质。她的作品都像是一次实验的现场,唯一永恒的确定是材料与状态的无常,与宏大意义的艺术永久性观念产生了悖论。

安妮卡·伊的艺术作品

通过选择事物的不同成分,她汲取了其气味的联想和记忆功能。例如,她的肥皂绘画,就讨论着化妆品、洁净感与女性身体相关的问题;她用刚刷洗过的厨房,瓷砖中散发的芳香橄榄油味,去隐喻女性在家庭与社会里的身份问题。

她说,“ 我对物质与唯物主义之间的联系十分着迷,我关心事物的易腐烂状态,及其意义和价值,而消费主义和文化的新陈代谢之间的联系也让我很感兴趣,” 她的作品是变化着的,如生物实验室里正在使用的培养皿一般。她的作品会不断地产生物质之间的化学作用;换句话说,安妮卡·伊一次次完成的,都是一次次不可捉摸的物质试验,不断变化,持续生长。

古根海姆美术馆的展览《廉价生活》

回到古根海姆美术馆的《廉价生活》,关心物质间的转换、唯物主义、身份政治,及其事物的腐朽状态,这些内容都出现在了这三件作品之间。其中,我最喜欢的一件作品《不可抗力》(Force Majeure,2017)就是较为成熟的一次尝试。

安妮卡·伊的《不可抗力》

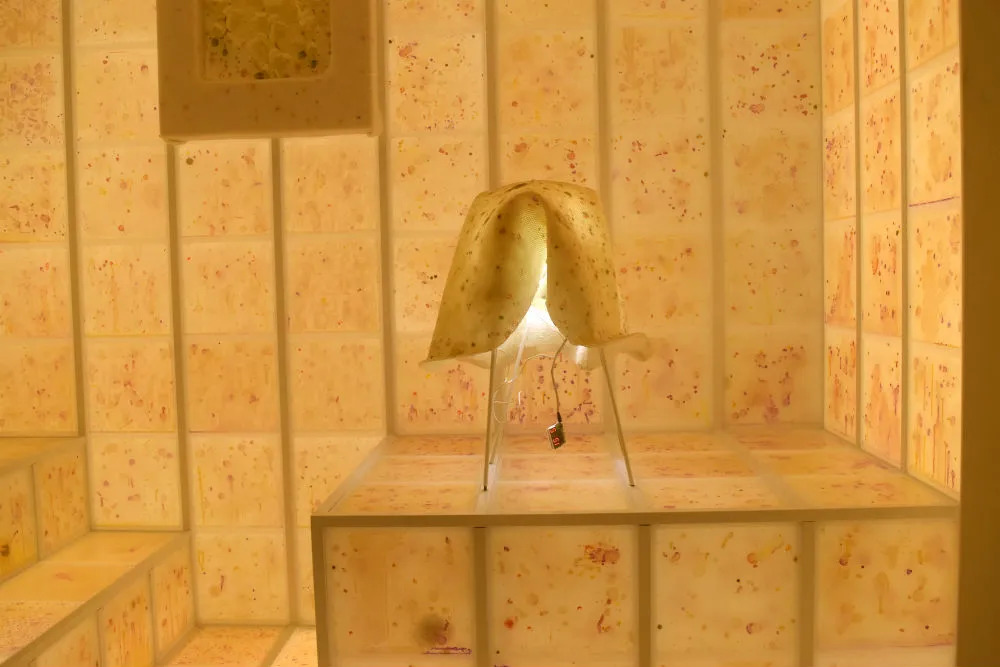

在乍看之下,《不可抗力》很像一种具有暧昧色彩的商品橱窗展示。人们走过这个橱窗,可以窥见里面陈列着一个暖色调的、类似单人卧室或浴室般的空间。这个空空的房间内,布满了瓷砖样式的方块体,前方还构成了阶梯式的展示平台,上面放置着两个像椅子、又像艺术台灯一样的不明物体。

安妮卡·伊的《不可抗力》

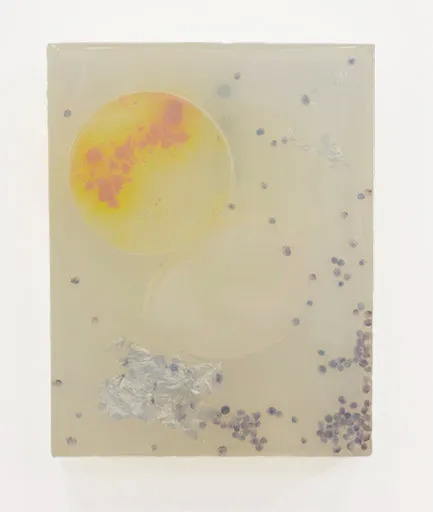

所有的瓷砖物、装饰画、椅子、平台的表面上都布满了一种粉红色的斑点,它们看上去很像是美国抽象表现主义运动中“行动绘画”派产生的草稿作品,只有形式感而没有具体内容。实际上,这些图案创作者的真实身份并非安妮卡·伊,而是一批她从纽约中国城和韩国城里收集而来的细菌。

安妮卡·伊的《不可抗力》

在特别技术的保证下,在一个可被观看的橱窗内,这些粉色、鹅黄色与古怪的绿色霉菌,在一定湿度、温度、时间的滋生下,产生出这样的图案效果。《不可抗力》的装置内部,还配备了特别定制的冷藏系统,用来抑制细菌的生长,让它们保持在安妮卡·伊认为的“具备一定美感”的状态里,还不至于变得过分疯狂。

安妮卡·伊培养的细菌

虽然在《不可抗力》中,观众不能够进入作品而闻到空间站中来自中国城、韩国城细菌产生的味道,但是,由此种材料的特别选择而产生出的、具有讽刺性的批判意识显而易见。安妮卡·伊借由“细菌”这个具体而颇有文化符号意味的生物体,表达了自己作为美国亚裔人群的身份担忧。某种生物自身的活动,由于连结效应、催化效应、人为机制的干预,都会对整个文化生态、社会政治、人际关系等问题产生出截然不同的意义。这些文化问题、社会关系、身份标签如何在全球化的今天,被所有人认识,理解、展示和利用,是一个切实而复杂的巨大话题。她用自己的创作,以一种全所未有的方式,表达了这种对既有现实的反思和质疑。

安妮卡·伊的《不可抗力》

其创作一直都跟气味有很大关系。从她自己的话说,“ 我们着迷于包装。我们着迷于叙事。” 《不可抗力》就是一次针对细菌(基本生命体)的包装和叙事的身体力行,并且,通过一种难以描绘的美感状态,对人们长久以来依据视觉经验而做出快速判断的不良习惯,表示出自己的质疑。

安妮卡·伊的艺术作品

安妮卡·伊称自己为一名“科技感性主义者"。她认为自己的作品,基本上都是属于“多感官艺术作品”,即包含了视觉、嗅觉、触觉,甚至是味觉等方面。如同我们在《不可抗力》中看到的,一块展示细菌生长的美丽橱窗一样,她的艺术实践,结合了艺术批判与当代生物科技,是一次对当下文化中“过度强调视觉感受"的大环境的即时回应——你在看的东西,不一定就是你看到的东西。同时,她的妙处也在于此,让我们通过重启那些被忽视的感官认识,比如嗅觉,来重新调整、反思目前社会建立起来的人与人之间的联系。

安妮卡·伊,《移民核心小组》

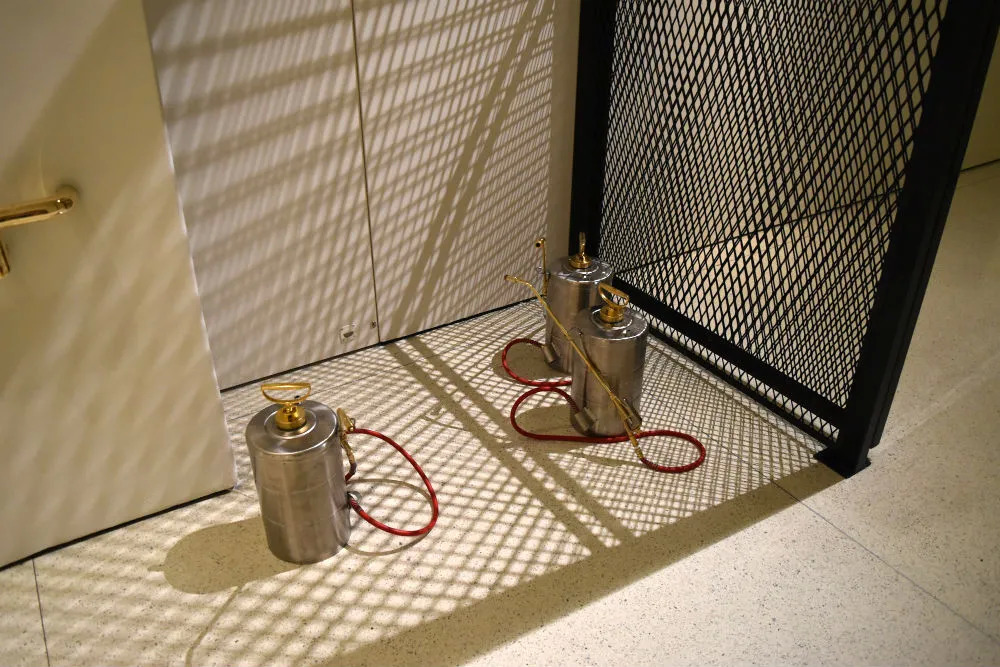

在《廉价生活》的展览开头,当人们刚刚进入展厅时就会路过一个作品,而它的表现形式往往会让半数以上的观众直接走掉。《移民核心小组》(Immigrant Caucus,2017)出现在一个简陋的金属网格门背后,三个工业杀虫剂喷雾器被随意地放在地板上。它们的摆放形式显得十分不讲究,如同一个工人下班后的施工场景。同时,这三个喷雾器的周围散发着某种独特的香味,它们隐隐约约的向来往的观众提示,这是一个艺术作品。而如果你停下脚步,看一看展览的解释性文字,就会发现,安妮卡·伊解释说,这个味道是一种综合了“亚洲女性与木蚂蚁的气味。"

安妮卡·伊,《移民核心小组》

气味的文化所指能力简直太强悍了。在各种能被感官体验捕捉到的具体之物中,气味是最难留存的。它稍纵即逝,但也是人类个体最真实的反映。从历史和文化的角度去看,气体简直可以被视为一种隐形的等级制度。我们的人类文明都在寻求一种能代表各种族、各身份、各地域的美好气味。一种身体的味道,往往会真实流露出来这个人的性别、健康、清洁、阶级、品味,甚至是文化和经济地位。我们用的身体香氛是否合乎流行的趋势?我们有没有条件保持口腔与肉体的健康与洁净?我们有没有足够的经济实力和时间精力去履行在个人气味上的高雅水平?

安妮卡·伊,《移民核心小组》

气味,换句话说,也就是我们的身份味道。香水的流行与行业的巨大利润,在很大程度上来说,就是一种贩卖身份味道的幻觉交易。一种迷人的味道不仅可以消除掉某一类使人不适的氛围,甚至能够引发一种身份的提升与变异。在观看完奉俊昊导演的《寄生虫》之后,很少有观众不去反思一下自身,扯起衣领,闻一闻自己身上是否存在那种电影里描述的“穷人身上的味道”。人们的生活习惯一定会在自身的气味中的得到体现,然后,夸大成一个群体的气味,甚至是更为广大的文化及政治上的标签。而实质上,安妮卡 伊就对这类生理味觉经验所产生出的文化概念、身份性味觉之间的复杂与模糊,感到相当着迷。

安妮卡·伊,《生活方式之战》

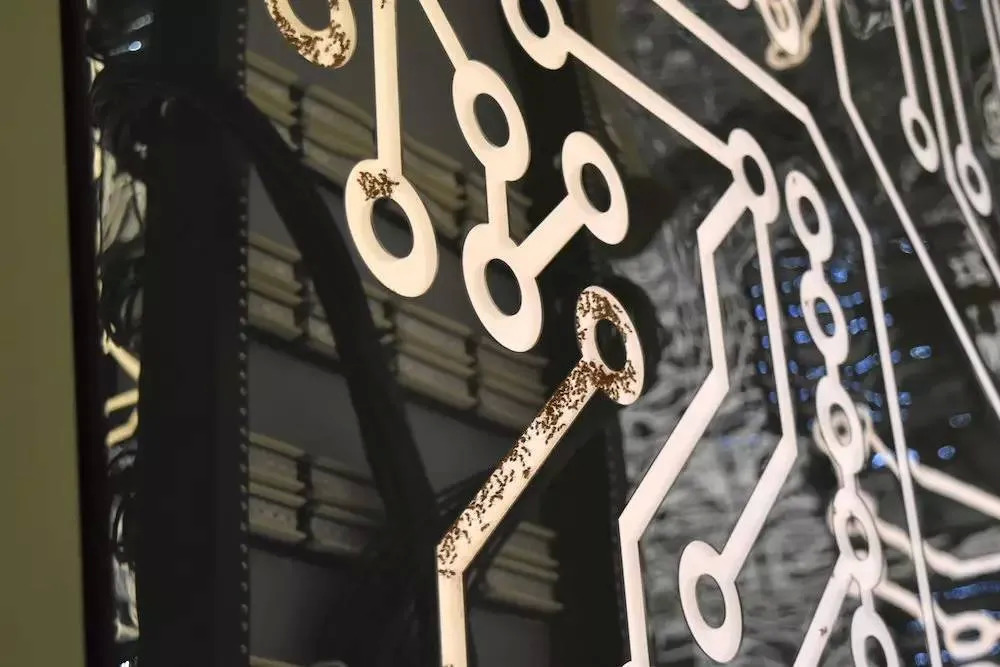

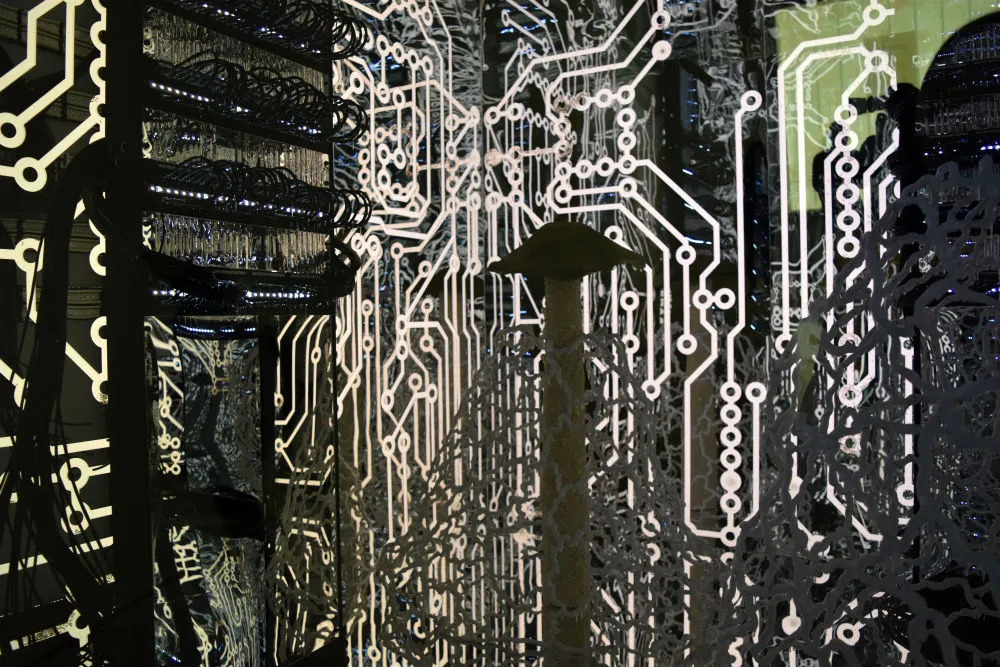

在展览的结尾处,展厅的另一头展示着《生活方式之战》(Lifestyle Wars,2017)则再次出现了木蚂蚁。这一次出现的是真的、活的蚂蚁。在又一个类似于诡异橱窗的装置中,人们可以看到一个被电子设备照明的杂乱模型,整体类似一块巨大的电脑芯片。

安妮卡·伊,《生活方式之战》

在这个颇具科幻感的空间设施中,存在着一连串不合理的事物:大型的蘑菇雕塑、闪烁的网络服务器、镜子、假冰块、电线,以及活蚂蚁。一群群蚂蚁在这个类似迷宫的空间里自由活动,人们仔细等待,就能在橱窗内观看到在超大电路板的图案中到处游走的蚁群。

结合这三件让人费解的作品,我们不难看出安妮卡·伊的野心。这次的展览是她联合了来自哥伦比亚大学的一组年轻科学家一起合作完成的。她说,她希望通过艺术与科技的结合,发展出一套“感官中的生物政治。"

安妮卡·伊,《生活方式之战》

的确如此,科技、物质、政治、生物等元素都是我们试图理解其艺术目的的必要密码。而过度解读这些复杂的问题,又容易陷入语言的游戏与艺术批评自以为是的崇高感之中。起初,观念艺术的出现就是为了抵抗一种艺术的精英化趋势,实质上是建立在杜尚对“反视网膜艺术"的重要观点之上的。反对艺术服务于美感、服务于双眼上的。杜尚曾鼓励艺术家去做“反视网膜艺术”的尝试,不再把美作为艺术的必要条件,而是把作品的思想性提升一个维度;而今天,安妮卡·伊的这些让人一言难尽的复杂艺术实验,则是一次不强调视觉感官,而更注重文化批评的艺术主张。她把“反视觉的思维方式”作为创作的新理念,结合科技手段,把生活的复杂性、生物的变化性、符号的人造性,都一一呈现出来。

安妮卡·伊的细菌艺术作品

在《廉价生活》的展览前言中,安妮卡·伊也再次对自己的所作所为给予了解释。她说,自己想要展开对于“主观的臆断和焦虑的展示”,给观众看看社会是如何通过性别、种族、阶级和一切与这些问题相关联的“地心引力”从而改变人们的具体认知的。她以人类文化的偏见为切入点,制造谜团,迫使你动用思考与查询的能力,以解密的态度来重新调整面对这类作品的具体感官认知。

安妮卡·伊的艺术作品

这番宣言显得非常激进而野心勃勃,我一边赞叹安妮卡·伊的勇气,一边怀疑她的复杂手段会不会阻碍了普通人对于其艺术目的的理解。

毕竟,依赖于气味和材料的艺术实验,是最为强调观众现场参与感的艺术模式。它的抽象与复杂,会激活人们的想象,让人找回某种被遗忘的东西。而多感官、反传统、反视网膜艺术的审美观,在大部分观众那里还是一个鲜为人知的知识。她对身份表达中所包含的政治属性,创作手段中流露出的对先进技术的异常兴奋,对语言包装和叙事虚构的热情,都进一步加强了她对“反视觉化的思维方式”的狂热。

安妮卡·伊的细菌艺术作品

安妮卡·伊所使用的一些猎奇的、古怪的,甚至是动物活体的材料进行创作,也往往容易让人们对其进行“新唯物主义"哲学的过度阐释。并且,她所使用的材料完全像是外星人的购物清单,而不是向美术馆观众提供解读的必要信息。把一堆不相关的事物结合起来,把迥然不同的东西进行感官组合,刻意制造一种审美的困境,这一点一方面确实是出于“反视觉化思维”的目的,但也由于种种媒介环境的限制,让普通人难以捉摸这些迥然的组合式艺术。

安妮卡·伊的生物艺术作品

我们需要思考自身面对的日常问题,需要明白社会和谐生活背后的构建与呈现的问题,需要同情那些至今我们尚不充分明白与认同的人和事。优质的艺术,其真正的作用是通过一场展示,去阐述上述的这些思维观点。它既是一种材料与技术的艺术,但是也并不是只是与材料本身相关;如同,伟大的观念艺术也并非只是向世界提出了一个聪明的观点,不只是仅仅关于艺术的理念和艺术的方法,而是关注艺术记录和改变真实世界的能力。

作者:苏也,现居美国,《布林客BLINK》主编,艺术评论人

来源:布林客BLINK

评论