记者 |

编辑 | 黄月 潘文捷

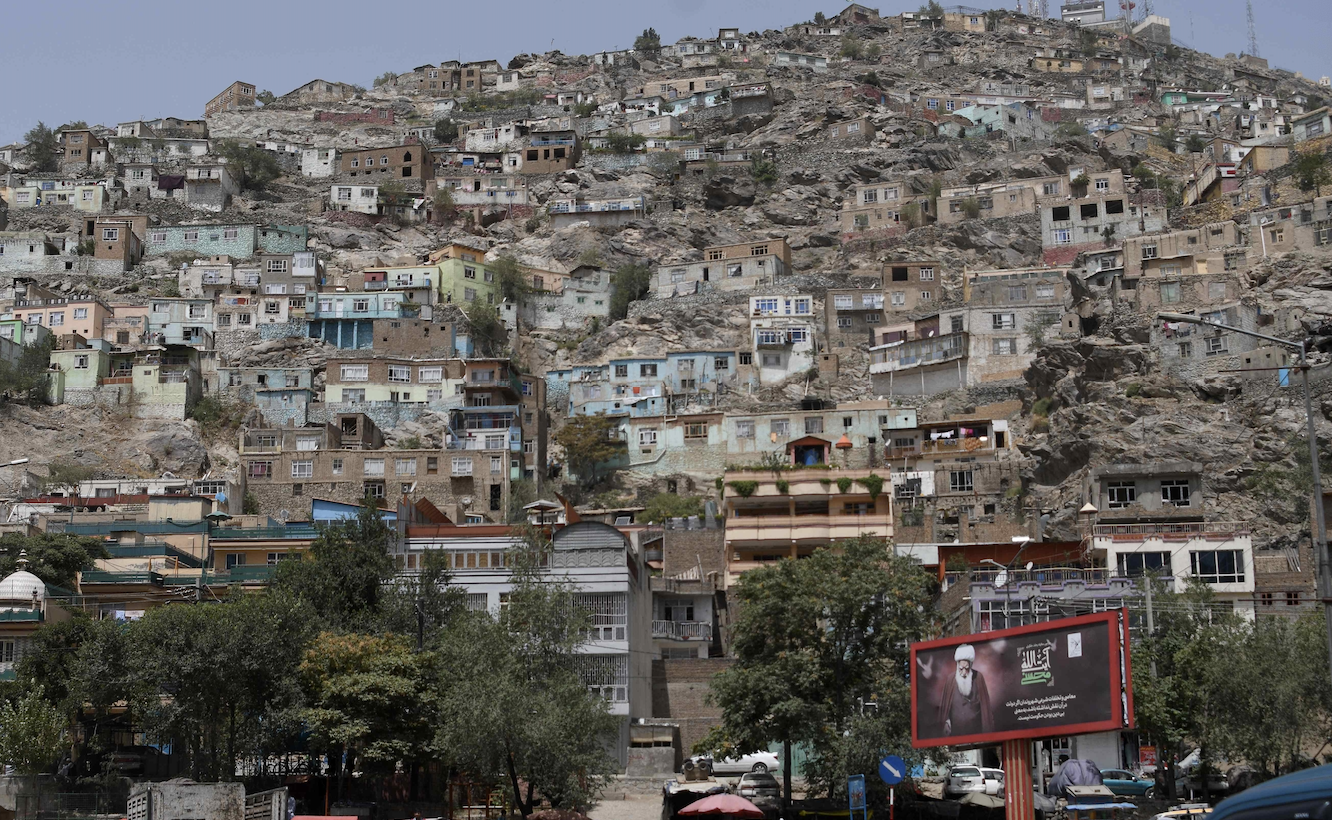

8月16日,阿富汗总统阿什拉夫·加尼携款逃离阿富汗首都喀布尔,阿富汗塔利班武装人员占领了阿富汗总统府,阿富汗局势陷入混乱。19日,阿富汗塔利班发言人穆贾希德在社交网站发表声明称,塔利班宣布成立“阿富汗伊斯兰酋长国”。

除了难民和女性权益的问题,阿富汗的文化遗产未来如何保护也引发了全世界的关注。8月20日据《纽约时报》报道,喀布尔博物馆馆长穆罕默德·法希姆·拉希米(Mohammad Fahim Rahimi)说,“如果发生了战斗,那可能会是一场灾难,可能会摧毁这里的很多东西和全国各地的许多纪念碑。目前我们是幸运的,权力的更迭没有造成这样的死亡和破坏。”但他表示,“我们仍然非常担心我们的员工和藏品的安全。”早前,在《艺术新闻》17日的报道中,专门从事濒危遗产数字化的Iconem开发总监Bastien Varoutsikos表示,当地文化遗产和考古实践都需要支持,但要为此付出怎样的代价是必须要考虑的。

据《国家地理》杂志报道,塔利班领导人在今年2月发表声明称,会“大力保护、监控和保存”文物和所有历史遗迹,并停止非法挖掘。但许多阿富汗文化遗产专家对此持怀疑态度。阿富汗美国大学社会科学教授奥马尔·沙里菲(Omar Sharif)说,“他们粉饰自己,但仍然是一个高度意识形态化的、非常激进的团体。”一些官员原计划从赫拉特和坎大哈等城市运送文物进行保管,但阿富汗政府的抵抗突然瓦解阻止了这些行动。在塔利班控制下,喀布尔博物馆收藏的80000多件文物脆弱不堪,前途未卜。

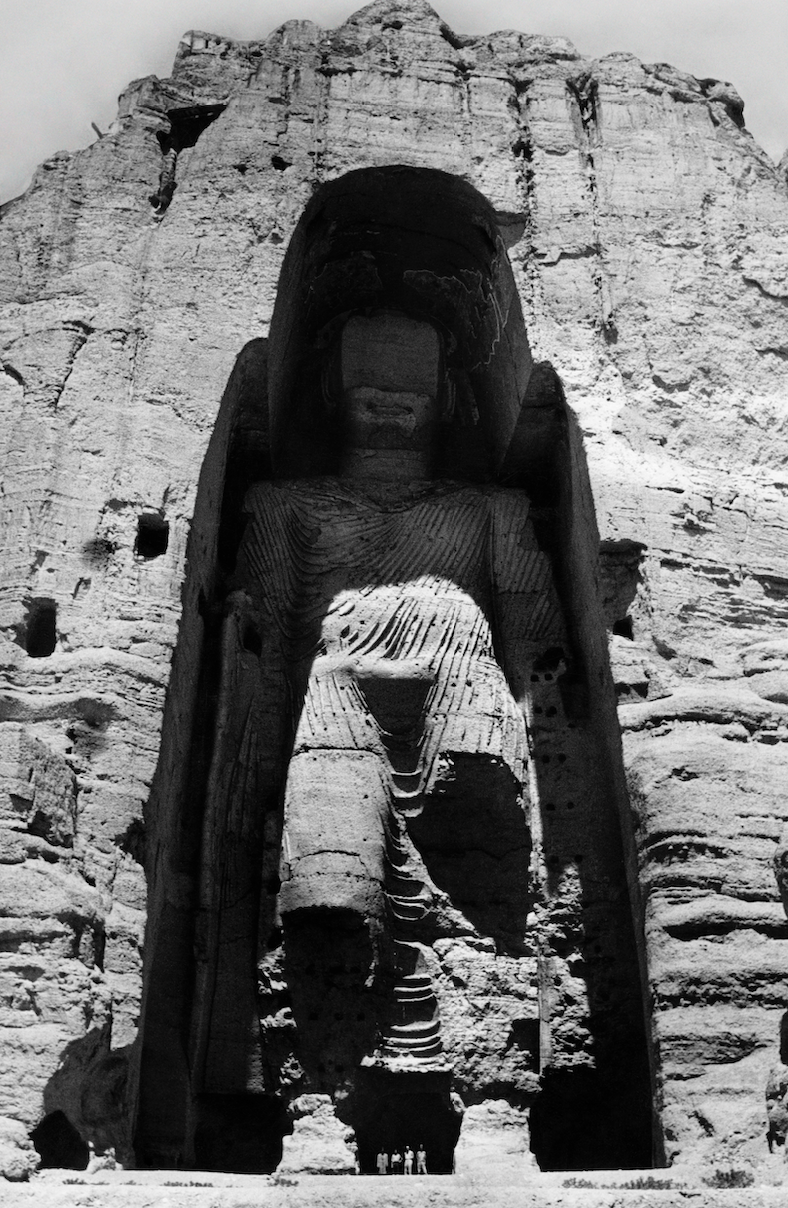

阿富汗文化遗产如此丰富,与其地理位置和历史有关。追溯到5000多年前,阿富汗位于印度、伊朗和中亚贸易的十字路口,有“文明的十字路口”之称。中部城市巴米扬位于丝绸之路沿线的中心位置,是一片崎岖地形中的肥沃平原,因而成为了商人和传教士在旅途中停留的理想地点。东晋僧人法显和唐朝高僧玄奘曾途径此地,西行求法。玄奘于643年前往巴米扬,并在《大唐西域记》中描述了巴米扬佛像以及当地充满活力的生活氛围。公元七世纪伊斯兰教传入前后,拜火教、基督教、犹太教和印度教在此处也得到蓬勃发展。但宗教复杂、战乱多发,也致使此地的文化遗产面临着重重危机。2001年3月11日世界最高立式的巴米扬大佛被塔利班摧毁曾在全世界范围内带来震惊与痛心,也成为了阿富汗塔利班最臭名昭著的行径之一。

除此之外,在上世纪90年代的内战战乱中,阿富汗文物还遭受过哪些冲击?如今,阿富汗文物的命运将是厄运再次降临,还是或有新的生机?

01 阿富汗文物的毁坏与走私

阿富汗自1978年开始战火不断,《阿富汗文物遭到双重破坏》一文作者詹姆士·路易斯曾写道,“长达20年的战争——第一个十年是和前苏联打仗,第二个十年是内战——使阿富汗文化遗产遭到了前所未有的劫难。比如始建于12世纪、联合国教科文组织评估的世界遗产赫拉特唤礼塔就在1983年的一次战斗中遭到彻底破坏,还有一座公元3世纪石雕像被炮弹、枪榴弹炸得粉碎。”

在《围攻下的博物馆》一文中,阿富汗救济和协调机构高级顾问、文化遗产保护协会副主席南希·哈奇·杜普雷 (Nancy Hatch Dupree) 记录了1992—1994年期间喀布尔博物馆(Kabul Museum)遭到的荼毒。阿富汗于1919年在首都喀布尔建立的这座博物馆是举世公认的亚洲艺术宝库,许多藏品都可以追溯到史前时代,文物种类丰富,如马其顿亚历山大大帝时代的玻璃器皿、罗马青铜器、大理石佛教石雕、古印度象牙雕刻、希腊铸象、伊斯兰青铜器和彩饰等等;它收藏的古币数量之大、种类之多,也堪称世界之最。南希·哈奇·杜普雷称,在阿富汗民主共和国统治和苏联占领时期,博物馆的藏品保存相对完好。1989年2月苏联撤军时,骚乱威胁到喀布尔。博物馆工作人员意识到这一危险,及时转移文物,大部分得以留存。随之而来的阿富汗内战对博物馆来说是灾难性的,成功抵抗苏联入侵的圣战组织于1992年创立了阿富汗伊斯兰国,但其内部并未形成统一。首都喀布尔的控制权成为各派系间争夺的焦点,喀布尔博物馆不幸就处于交火之中。据杜普雷回忆,“1993年5月12日,一枚火箭弹击中了博物馆的屋顶,摧毁了一幅出土于阿富汗北部库山古城遗址德尔巴金·特佩(Delbarjin tepe)的公元4-5世纪的壁画,并将博物馆的大部分古代陶器和青铜器埋在成吨的废墟下。”

并不是所有文物都在炮火中毁于一旦,偷盗和走私正以一种“温和”的方式伤害那批躲过轰炸的文物。阿富汗信息文化部国家考古学会理事长阿卜杜勒·瓦西·费罗齐(Abdul Wasey Feroozi)在美国旧金山举行的第105届美国考古学会年会上谈及走私和掠夺给文化遗产带来的浩劫。他说,从1992年到1994年,不仅政府部门遭到洗劫,喀布尔一半以上的地方被毁,6万多名无辜人民受到压迫和杀害,而且,喀布尔博物馆有超过70%的文物遭到盗窃和抢劫。

非法挖掘和大规模的秘密挖掘开始于大多数历史遗址,数以千计的珍贵物品被运往其他国家,特别是通过巴基斯坦运往国际市场。值得注意的是,这些走私者的偷盗与抢劫行为带有一定的组织性。《纽约时报》记者马修·艾金斯(Matthieu Aikins)了解到,90年代,圣战组织指挥官和其他战时企业家会投资重型机械和劳动力,系统挖掘最富有的遗址。在非法挖掘中,一些身形庞大且上千年来都保存完好的佛像,经盗宝者之手荡然无存。迄今为止世界上规模最大的古币存藏也遭到非法挖掘,全部被盗运国外,据估计被盗钱币多达2—3吨。

大规模、有组织的文物走私为何能够得以实施?阿富汗政府部门为何没有及时拦截?艾金斯在《一件被掠夺的文物如何讲述现代阿富汗的故事》(How One Looted Artifact Tells the Story of Modern Afghanistan)一文中写道,“阿富汗有保护文化遗产的法律,但在现实中没有得到很好的执行。当时,在喀布尔的集市上非法挖掘的古物交易公开进行,那里挤满了外国买家。”实际上,在阿富汗出口古物需要得到政府的书面许可,自1980年后阿富汗就明文规定禁止向外国人出售文化财产。而在实际操作过程中,阿富汗边境管制很松懈,贿赂普遍存在。

艾金斯在喀布尔采访了地毯卖家、古董商的儿子赛义德·贾法尔 (Sayed Jafar),他的父亲在1970年代向外国人出售过古物 ,贾法尔说,“许多客户来自大使馆,将文物作为外交货物偷运出境,这是一种古老的运输违禁品的方法。”这些客户会支付相当于数千美元的、令人吃惊的价格。此外,阿富汗与追回文物相关的法律保障同样缺口很大。阿富汗在当时没有签署联合国教科文组织的《关于发生武装冲突时保护文化财产的公约》(1954年,海牙)、《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》(1970年,巴黎),因此很难要求其他国家提供追回被盗文物的援助,无法将大肆破坏文物的罪犯引渡回国,绳之以法。

杜普雷还指出,在巴米扬大佛被毁之前,联合国教科文组织并未重视阿富汗的文物走私以及破坏问题。据瑞士阿富汗研究所和博物馆(Bibliotheca Afghanica)的馆长保罗·布齐勒(Paul Bucherer)说,“早在1998年10月,巴米扬的小佛头就被炸毁了,整个国际社会都知道这件事……但没有人做任何事情。”

02 摧毁巴米扬大佛的历史阴影

2001年3月,塔利班摧毁巴米扬大佛的行为引起了国际社会的严厉谴责。塔利班领导人毛拉·奥马尔(Mullah Omar)最初宣布摧毁巴米扬大佛时,西方国家和温和的穆斯林神职人员以及阿富汗邻国的国家元首多次尝试说服塔利班取消这一计划。联合国教科文组织徒劳地恳求塔利班应该对世俗世界里的艺术崇拜和宗教世界里的信仰崇拜做出必要的区分。但对毛拉·奥马尔来说,阿富汗没有一个佛教徒,所以这些雕像没有丝毫存在的意义,摧毁巴米扬大佛只不过就是打破一块石头而已。同年9·11事件爆发,再次加深了国际对伊斯兰教的恐惧。

早在2002年,纽约大学美术系教授Finbarr Barry Flood就在文章中称,几乎所有关于佛陀被摧毁的描述都有一个共同的假设,即他们的毁灭要从宗教文化层面追究,无论是集体还是个人,这些行为都是一种被称为“伊斯兰反偶像主义的文化病态”的症状。但Flood质疑这一假设,他认为宗教的“差异性”显然不是伊斯兰教打破圣像的决定性因素,如果我们坚持认为,巴米扬大佛的毁坏只是一种基于宗教信仰的不认同,以及对偶像崇拜(idolatry)的反对,那么我们会忽视佛教和伊斯兰教之间有着和平共处的历史基础。

2008年,人类学家皮埃尔·森特利弗(Pierre Centlivres)在一次学术会议上对塔利班这一行为提出了两种可能的解释:第一,毁佛行为是基于塔利班神职人员对伊斯兰教义的遵循;第二,与塔利班政权在国际舞台上的地位有关。他认为后者更符合现实语境。2000年阿富汗发生全国性的水灾,导致粮食大规模减产,塔利班曾向全球发出求助,呼吁大家支援阿富汗的粮食和经济,但由于其过去的所作所为,没有多少国际组织提供援助,这激怒了塔利班,引发了后续报复国际组织的毁佛行为。1999年7月,塔利班时任文化部长也明确表示,著名的2月26日法令看起来是因为宗教信仰而摧毁佛像,实际是对不断变化的政治环境的回应,也是对联合国安理会对塔利班政权实施的制裁以及大多数联合国会员国拒绝承认塔利班酋长国合法地位的报复。

英国埃克塞特大学教授艾玛·卢斯利(Emma Loosley)分析了巴米扬大佛被毁之后的新闻舆论指出,应当在公共场合“停止用宗教辩护的遮羞布去美化这些具有狂欢意义的破坏行为,停止将其报道为反偶像崇拜(idolatry)和抵触多神教的伊斯兰教行为”,这样只会加深世界对伊斯兰教的误解。他引用了法国伊斯兰艺术研究方向的领军人物奥列格·格拉巴尔(Oleg Grabar)的著作称,传统的伊斯兰教实际上没有关于艺术的教义,也没有禁止具有比喻意义的图像(如佛像),而拜占庭帝国时期的基督徒重视神圣图像,早期的穆斯林很可能受到了基督徒的影响,从而发展出自己的教义。

03 尾声

在全球化的今天,为何阿富汗仍旧难以为文物寻找安全的避难所。2002年,南希·哈奇·杜普雷接受采访时称,包括喀布尔博物馆时任馆长在内的许多人迫切希望文物免受阿富汗内战伤害。但现实情况更为复杂,通常涉及政治问题。杜普雷认为,一个国家有权保留其文化遗产,但应当具备确保文物安全的能力。对于像阿富汗、伊拉克、叙利亚这些国家而言,当文物安全受到威胁时,只能寄希望于大量复杂的谈判。

将文物存放于发达的西方国家,或许能提供更好的安全保障,但对于力图建立独立主权的阿富汗来说,将代表主体身份、历史、文化的古物寄存在异国是危险的举措。保罗·布齐勒在采访中称,西方国家对阿富汗保护遗产的问题上存有殖民者心理。“西方人应该承认这种文化遗产是阿富汗人民的文化遗产……阿富汗人可能会支持我们保护它,但它不属于我们。我们不能决定阿富汗人必须做什么,他们有能力且有准备地做出自己的决定。或许他们会征求我们的意见,但最终做决定的是他们自己。”杜普雷认为,如果阿富汗放弃保护本国文化遗产,那么承受这份悲剧性后果的就是在战火中长大的一代阿富汗人,他们对于本国文化和历史将一无所知,正如2004年重新开放的喀布尔博物馆入口处的那句话:A nation stays alive when its culture stays alive(文化生则国家存)。

上世纪90年代以来,阿富汗一直坚持追回流失海外的文物。很多国家也在这一过程中归还了文物,其中包括瑞士的5600件、日本的102件、大英博物馆的843件等。

在此前长达20年的战争中,阿富汗失去了许多专攻考古学、博物馆和历史纪念碑等领域的专家。如今,一些年轻的文物工作者正加入到阿富汗的考古工作中去。

塔利班此次占领暂时尚未破坏文化遗产,但阿富汗及全世界的学者和文化遗产专家及爱好者均注视着这里,正如国际理事会博物馆在声明中所说,“期望阿富汗各地的所有当局将继续尊重博物馆、博物馆藏品和遗产地的完整性,能够不分种族、性别或政治观念地为所有阿富汗人民保管和保护这一丰富的有形和无形遗产的遗产专业人员。”

参考文献:

Finbarr Barry Flood (2002) Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum, The Art Bulletin, 84:4, 641-659

Pierre Centlivres, The Controversy over the Buddhas of Bamiyan , South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online], 2 | 2008

Loosley E,Archaeological destruction. Palgrave Communications. 1:15036 doi: 10.1057/palcomms.2015.36.

Preserving Afghanistan's Cultural Heritage: An Interview with Nancy Hatch Dupree ,asiasociety

https://asiasociety.org/preserving-afghanistans-cultural-heritage-interview-nancy-hatch-dupree

詹姆士·路易斯.阿富汗文物遭到双重破坏[J].科技潮,2000(09):88-89.

文物避难在现代:阿富汗珍宝巡展13年,憋字日常

https://mp.weixin.qq.com/s/sXAkE0ZQtYyeH4y0E9QXaw

https://www.nytimes.com/2021/03/04/magazine/ghazni-panels-afghanistan-art.html

https://www.nytimes.com/2021/04/19/arts/design/afghanistan-antiquities-return.html

https://asiasociety.org/how-can-afghanistans-cultural-heritage-be-preserved

https://www.nytimes.com/2021/08/20/arts/taliban-afghan-cultural-heritage.html

https://www.theartnewspaper.com/news/afghanistan-british-council

https://icom.museum/en/news/statement-concerning-the-situation-facing-cultural-heritage-in-afghanistan/

评论