作者:何合

但凡爱好戏剧的文青,应该都期待去一次

柏林戏剧节

阿维尼翁戏剧节

爱丁堡艺术节

作为世界三大戏剧节的主办地,英、法、德三国的戏剧也有着太多不同的魅力值得我们述说。

恰逢2016年5月,一年一度的柏林戏剧节开幕,从5月6日一直到5月22日,17天的时间里,来自德语区的38部戏剧将在戏剧节轮番上演。说起德国戏剧,其风格在欧洲是独树一帜的,每年与戏剧相关的活动大大小小有三十多个。据德国戏剧协会统计,德国共有73个戏剧节、143家国立、市立剧院以及218家私人剧院,每年上演剧目大约1000个。

而今年参加柏林戏剧节的38部戏,便是从来自59个城市的394个新戏中挑选而来。

我们国家今年6—7月将在多地举行首届德语戏剧节,国家大剧院从2015年第52届柏林戏剧节的十大最受关注作品中选出了这3部最适合中国观众的作品进行演出,分别是柏林高尔基剧院的《共同基础》、汉堡德意志话剧院的《约翰·盖勃吕尔·博克曼》、柏林德意志剧院和鲁尔雷克林豪森节日剧院的《等待戈多》。

我们先来看看

这三部作品

最值得被期待的地方在哪里

■——

《共同基础》

2016.6.20 - 6.26

《共同基础》探讨的是移民,当二战的受害者的后代与施暴者的后代都居住在柏林这座城市,大家面临着如何交流共处的问题,这就成为了《共同基础》要讨论的话题。而移民这件事,放到现在,通常讲的是你要从一个相对不发达的地方去到一个相对发达的地方生活、工作,要适应一切外在和内在的重压,你要怎么克服这些压力,你要怎么在一个未必能容得下的地方生存,这是我们被刺痛的,我们希望去关心的,而在《共同基础》中,映射的正是这一类人群和问题。

■——

《约翰·盖勃吕尔·博克曼》

2016.6.22 - 7.1

《约翰·盖勃吕尔·博克曼》是易卜生的经典名作,讲“一个死人和两个影子”的故事。姐妹俩曾争夺同一个男人博克曼的爱情,又在八年后争夺对博克曼儿子的抚养权利,而故事的转折是,博克曼由于银行倒帐几百万被关进监狱,从一个大人物变为了监狱囚徒。这是最直接反应当今社会现状的一部作品,今年被德国多个剧院搬演,剧中关于金融危机的问题简直太现实,尤其对于今年在股市一片惨淡的境界中,相信能引发很多值得探讨和思索。

■——

《等待戈多》

2016.6.30 - 7.10

《等待戈多》,一部贝克特为人熟知的剧作,但越是熟悉的剧本越是让人期待它的创新之处。这个版本中演员都是从舞台中的大坑里爬出来的,而且那颗具有地标性意义的树不见了,弗拉基米尔和艾斯特拉冈要怎么等待戈多呢?

你会发现,德国戏剧不同于歌剧的最大特点也许就是:它没有疆界也毫无限制,永远是要以最强大有力的表现手段揭示最现实的社会现象和问题,“Theatre for Truth”(追求真实),并引人自省。

那么问题来了

德国戏剧为何如此NB?

■

壹

不创新等于慢性自杀

德国戏剧在世界戏剧史上不可忽视的地位。德国的戏剧一向被视为世界上最乐于创新的戏剧之一,从不缺乏把新鲜事物放到台前的勇气。还有最可怕的一点是,德国重视戏剧到看一场剧的门票,国家会补贴百分之八十,他们希望创新这件事不仅是在剧场,而是从剧场带到生活。

在很多德国人看来,戏剧永远要追求不断的“Re-produce”,没有创新相当于慢性自杀。在他们的戏剧世界似乎有一种模式化——它的戏剧节奏快、简明有力、雷厉风行、哪怕拖泥带水也整齐划一,理性表达;导演尽情的在舞台上“折磨”演员,演员在台上声嘶力竭,执著的倾尽劝力表演,用自身的能力去激化观众;徳式风格的舞台道具等等因素碰撞在一起,让观众不停的平息再沸腾然后再平息。

相对于英法戏剧都是在比较固守传统的国家,商业演出压力比较大,德国戏剧则给了艺术家很大的自由创作空间,但相对的,也就是因为艺术家们没有受到太多约束,但他们通常又要在很多种表现形式中突显出深刻的东西,所以很多戏在戏前都要做导演讲座,所以德国人认为看戏是对孩子最好的教育。

比如曾经国家话剧院上演柏林德意志剧院的《美狄亚》和《维也纳森林的故事》也是来自柏林戏剧节的作品,两部剧是同一个导演Michael Thalheimer,风格也一脉相承。

《美狄亚》

观众在欣赏到《美狄亚》震慑人心的故事情节的同时也一睹剧场舞台所呈现新颖的多媒体表现形式。《美狄亚》整部剧就是,初秋,夜深沉,你坐在一个公园里,听一群上了年纪的雕塑,开庭审理。从开始到结束全局人物大的调度都不超过六次中间打个三五分钟的盹儿一点儿都不影响观剧,醒来还在那站着呢。开头美狄亚歇斯底里撕心裂肺地呐喊复仇,到结尾伊阿宋跪在地上溃不成堤泣不成声地绝望抽泣的呼应,善始善终。

《维也纳森林的故事》

而《维也纳森林的故事》,就是想表达:一他的创作构想就是让观众伴随情节发展的堆积起来的期待落空;二回归剧作本体,因为他永不过时。极简的舞台设置,演员像雕塑站在观众面前长达两个小时的“剧本朗读”,这部戏剧给人极端的感受,大量的文本铺天盖地砸来,剧本的演绎非常极致。

■

贰

“戏剧构作”让选择剧本不受经典之扰

我很好奇德国人这些所谓“先锋”的想法都是怎么冒出来的,是剧本本身就足够血淋淋,还是导演都充满了“天马行空”?为此,我特地找到了中央戏剧学院李亦男教授。

李亦男:在北京大学毕业之后赴美国纽约哥伦比亚大学学习戏剧学。1998年至2007年在德国汉堡与慕尼黑工作与学习,2007年取得博士学位。从2006年起在德国慕尼黑大学、法兰克福大学、中国中央戏剧学院任教。

她告诉我,德国戏剧界一向有着“导演剧场”的传统,即剧本在一出戏中仅仅是可供使用的材料,导演必须重新建构起文本与当下观众的关系。在德国,没有驻场的剧作家,编剧对剧本也没有主控权,所以很多导演自己本身也是编剧。

这一点,中国也渐渐形成这种模式,比如孟京辉、赖声川……等等,都深受“导演剧场”的影响。

但真正德国戏剧的核心力量是来自

“戏剧构作”(德语:Dramaturgie)

它在德国剧场中地位极高,在剧团运作,剧本改编,以及导演创作中,都起到重要作用。

李亦男说:“在德国,要排一个戏总是要有一个理由的。在德国的一些剧院中,戏剧构作所占的地位是最高的,他是除了院长之外的第二把手,统领着整个剧院,地位在导演之上。在一个剧院里面,戏剧构作一般是四、五个人,他们和院长一起去制定整个剧团运作的理念。一个戏剧季(从第一年的九月到第二年的七月)有一个什么样的主题,是戏剧构作决定的。”

有人会认为有人会认为戏剧构作和制作人、策划人是一回事,但其实戏剧构作所做的工作在中国分别被不同行当的人担当,它的工作包括制作人的一部分,包括策划的一部分,包括导演的一部分,包括剧院院长的一部分,甚至包括舞美、灯光的一部分,这些都统统包含在戏剧构作这个行当之中了。

李亦男不这样认为:

“现在我们的制作人可能偏重的是筹款这方面的工作。他要为一个剧场的制作去找钱,这是最重要的。没有钱的话你什么事也办不了。他要制定一个规划,一个想法,然后去各个地方去说服别人提供赞助。这个是中国制作人一个主要的工作。但戏剧构作不光包括这些东西。首先,戏剧构作分担了导演一半的工作。我们知道,中国的导演拿到一个文本,要做一个文本阐释。而在德国,这个工作是由戏剧构作来承担的。实际上,它是把导演的工作一分为二,导演更偏重于舞台,偏重于导演工作的后半部分,戏剧构作偏于文本,承担了导演工作的前半部分。而且在整个排演的过程中,他还是要和导演紧密合作的。他是要参加排演的全过程的。一直到最后舞美设计、灯光设计,戏剧构作都要提出意见来,他必须要什么都懂。那什么都懂的意义是什么呢?它难道仅仅是不同工种的重新组合而已么?我觉得不是的。戏剧构作什么都参与。尤其最关键的一个环节是导演工作的前半部分,是对一个整个的一种戏剧作品一个剧场作品去做一个理念的构造、一个创意。这个创意是由戏剧构作来完成的。他以这个创意为中心,去实现别的东西。他可能也参与制作,他也去找赞助,让一个剧场作品得以实现,他也去参加一些其他的工作,但是他的中心环节是他的创意和理念。一开始他和导演紧密合作把这个理念确定下来之后,在整个的排演过程中他的这个理念是不变的。这也就是我之前为什么把这个词翻译成‘剧场理念指导’的原因。”

当然,说了那么一大段,估计也挺难懂的,那么我们就用最简单的话来概括下:

戏剧构作最直接的一个作用是什么?

选剧本

在德国,可供选择的本子从古至今,简直不要太多。怎么去选择呢?德国的戏剧构作一定要以他所在的这个城市,所在的这个时代的这种大的一个环境去做一个衡量,做一个选择:要看到我们的社会有什么问题。戏剧应该站在整个社会的对面,对社会问题做一种观照,根据我们的社会问题,他提出我们的舞台应该呈现出什么样的东西。

“我觉得这是一个很好的方式,不是说易卜生是经典,我们就演易卜生,因为莎士比亚是“永恒的”,所以我们就去演莎士比亚,不是这样一个简单的思维方式,而是根据我们当代人的当下社会,根据我们的社会问题,从我们的社会现实出发,去选择一个戏剧作品。选剧本就是一个戏剧构作所要做的第一件事情。”李亦男告诉我,这才是戏剧应该发挥的最关键的作用。

在剧本选定后,戏剧构作要做的很重要的一个工作就是加工和删改剧本,找到最适合我们这个时代,这个舞台的表现形式,同时根据所要表现的一个主题,跟当今相关的一个主题,去对原剧本做一个删改。比如,在德国,一个文本出来,七十年之后这个版权就是属于整个的社会了,戏剧构作就可以任意对这个文本进行加工了。莎士比亚的剧本可以根据戏剧构作的基点来进行加工,有的时候可以改得整个面目全非。

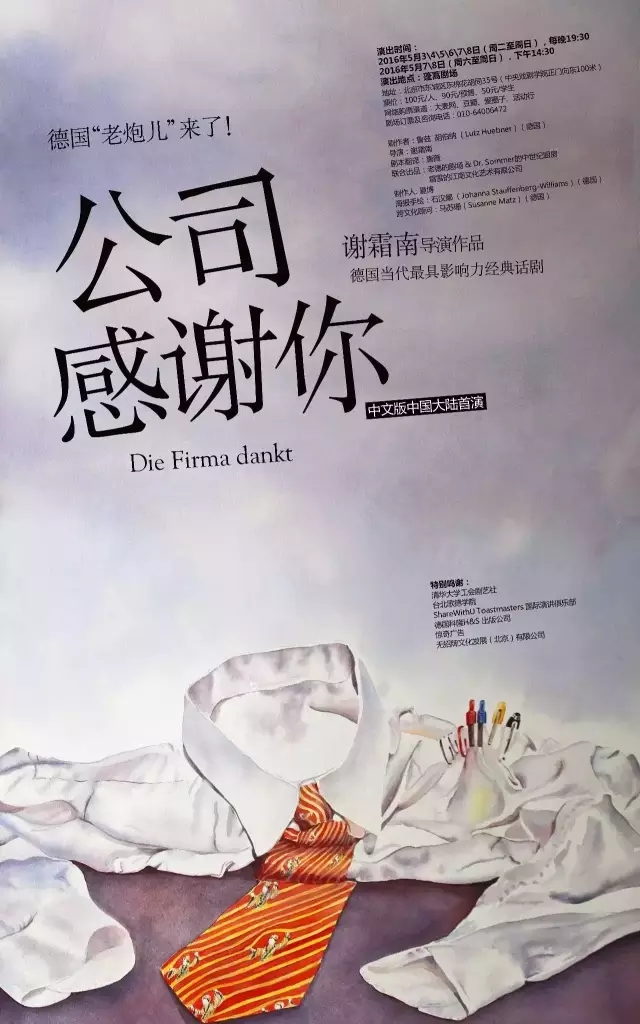

据我所知,在北京,刚刚制作和出演完一部根据胡伯纳作品改编的话剧《公司感谢你》的男主角夏博正在努力践行戏剧构作的模式,他创立的“老德的剧场”也将会把德国优秀的作品带来中国,改编成适合当下中国观众观看的作品,让创新之力也在我们的舞台上流淌。

《公司感谢你》海报

■

叁

“戏剧让人在现实生活中面对不愿面对的现实”

众所周知,林兆华很欣赏德国的戏剧,早在1994年,致力于中德文化交流的德国歌德学院就与林兆华合作,将歌剧《浮士德》搬上舞台。作为天津曹禺国际戏剧节的艺术总监之一,在连续两届林兆华戏剧邀请展重点推荐德国戏剧作品《哈姆雷特》、《毒》、《在大门外》,并在中国戏剧界引起高度瞩目后,又力邀塔利亚和邵宾纳剧院两家殿堂级德国戏剧团体来华首演他们的旗舰大作。

对于这个诞生了布莱希特的戏剧大国,林兆华始终深感折服,并感叹戏剧在德国国民文化中的地位。“看了很多德国戏剧,感觉德国人很哲学,与其他欧洲国家相比,德国戏剧更有力量。”此前,因为语言的障碍和市场商业因素的局限,德国戏剧很少来到中国。但林兆华不仅坚定地把德国戏剧介绍到了中国,在挑选作品时更是完全不考虑剧目的商业价值,而取决于他对剧院水准和导演水准的要求。

布莱希特

与林兆华一起促成了多部德国戏来华演出的歌德学院中国分院院长安德思也曾经是一名戏剧从业者和戏剧爱好者。在他看来,德国戏剧的力量源自其持续不断的自我更新,以及它对社会做出的贡献。安德思曾说:“戏剧对时代做出评论,它尝试以娱乐的方式、从全新的角度观察社会。”

当今社会,无论中国还是国外媒体通常倾向于美化社会,但某些在生活和生命中无以言说的议题,便可以通过戏剧展现。即使戏剧无法改变世界,但至少它让观众回忆起他们在现实生活中不愿面对的现实。戏剧的力量,往往就在于能够以生活中常见的现象揭示某种深刻的哲理,并触及到人们的灵魂。

■

墙裂推荐

2016柏林戏剧节

“十大最值得关注”

按照传统,每年的柏林戏剧节,组委会将委托七人评审组会从德语区剧院(德国、奥地利、瑞士)的上一个戏剧演出季(9月到来年7月)挑选出十个“最值得关注”的演出,把他们原班邀请到柏林集中展演。

戏剧节方面一直强调“最值得关注”而不是“最好”,是因为“好”是一个主观的态度,评审组必须要保持中立,这十个戏将给观众们呈现的,是从选材、美学、剧场与社会的关系、文本与形式的关系,或者是剧场人构成转变等等方面的“最值得关注”的德语剧场多样化趋势。

而今年柏林戏剧节十大“最值得关注作品”如下:

1.《情形》——关注的是当下社会移民的问题;

2.《梦之船》——改编自费里尼的电影,探讨当下难民问题;

3.《父与子》——改编自屠格涅夫的小说,戏称为一部“过时”的排演,演员表演在剧种犹未突出;

4.《Der die mann》——整台戏都是在舞台上蹦蹦跳跳,以绕口令式的语言进行演出,在世界范围内都相当罕见;

5.《州里剧院绊脚石》——是一部记录剧场作品,讲述1933年后这一剧院的变化;

6.《人民公敌》——借助易卜生经典文本,以污水题材表现当下的数码化世界、全球化生产、新媒体的导向性功能等将文本非常“现代化”的作品;

7.《约翰.盖勃吕尔.博克曼》——同样是以易卜生文本为基础,充满着极简、怪诞、表现主义的风格,阐释了欧洲经济危机;

8.《独裁者》——几乎没有故事情节,观众会被暗置的摄像头图像带入一个家庭,戏开场20分钟没有一句台词;

9.《艾菲.布里斯特》——以冯塔讷的剧本《艾菲.布里斯特》为基础,却结合了许多德语地区非常熟悉的经典文本的角色;

10.《中间地带》——入选作品中最受争议的一部,首演后便遭批评,被称作是“无血无肉的演员忽然就唱起了歌”。

评论