1967年,中国正陷入有史以来最剧烈的政治运动,毛泽东依靠自己的权威掀起一场自下而上的内部革命。这激起了西方知识分子的好奇心和想象力,美国的哥伦比亚广播公司(CBS)有意一探究竟,他们在这一年的7月派出了自己的新闻密探。

莫利·塞弗深知进入中国的途径,他是CBS伦敦分社的主编,英国是当时少数承认红色中国的西方大国之一。塞弗将自己伪装成考古学家,向中国的外交官递交了一份旅游签证申请,他的摄影师约翰·彼得斯(John Peters)则自称是旅行社代理人。

这次尝试非常成功。那年夏天,塞弗和彼得斯在中国游历了整整一个月的时光,他们造访了北京、上海、西安、广州和延安。到达北京的机场后,负责接待塞弗一行的中国官员首先塞给他们一人一本《毛主席语录》,并在开始行程前大声背诵其中的段落。

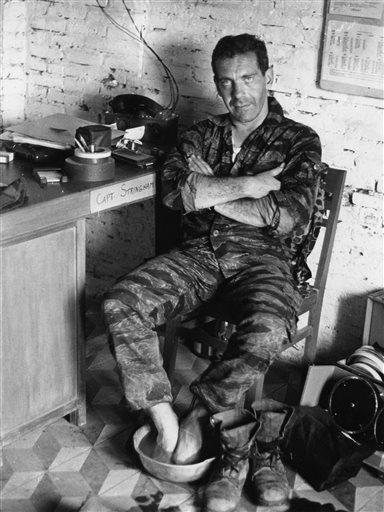

孤身深入一个尚未和美国建立外交关系的红色政权,塞弗和他的伙伴们不得不小心翼翼。当到达某处适合录制的场地,塞弗会站在摄像机前开始朝麦克风念诵独白,他不厌其烦地向随行的中方陪同人员解释原因,塞弗骗他们说,自己是在制作旅游宣传片,这样可以吸引对中国感兴趣的游客。

对塞弗而言,前往世界各地观察正在发生的危机是新闻生涯的一部分,两年前,他从路透社跳槽到CBS伦敦分社,随后就被派往战火中的越南,在西贡建立了CBS的第一个新闻站。更早以前,他亲历了多次重大历史时刻——苏伊士危机、阿尔及利亚战争、柏林墙的筑起。每年塞弗要出行超过20万英里,这种效率一直保持到了他的晚年。

1956年是塞弗的事业转折点,他离开报纸成为电视记者,他的伯乐是CBS的头面人物弗雷德·弗莱德利(Fred Friendly)——美国电视新闻行业的鼻祖之一,担任过爱德华·默罗的制片人。

进入CBS的塞弗如鱼得水,他抓住了可能是一生最重要的机遇——越南战争。CBS需要在西贡设立一个新闻站,莫利·塞弗被认为可以肩负这一重任,他的确做到了。在越南,塞弗最重要的贡献是将关于越战的报道做成电视片《火烧锦尼村》,片中披露了美国海军陆战队在一次行动中蓄意焚烧村庄的暴行,这成为美国公众舆论的转折点,此后的美国士兵,再也难以回到二战时代广受国民尊重的地位。

对于当权的总统林登·约翰逊而言,这无疑是一桩特大丑闻。约翰逊以白手起家和充满机谋著称,他试图报复这个名叫莫利·塞弗的混小子。总统下令展开对这次报道的特别调查,调查对象是“潜在的共产主义分子”。但CBS坚定地站在塞弗这边。

在越南,塞弗收获的不仅仅是名声,还有无畏和应付大场面的技巧。这为他孤身带队闯入中国铺垫了必要的心理素质。

在中国的一个月里,塞弗经历了不少刺激的时刻。在西安,他们一行人进入一家被关闭了的博物馆参观,当馆长被人带出来时,塞弗吃惊地发现周围的人们冲这位知识分子大声叫嚷,他看上去受了伤,塞弗认定此人不久前遭到过殴打。当他们飞往上海时,飞机因故障在南京降落并滞留了一晚。乘车前往酒店途中,塞弗偷偷揭开遮挡车窗的封闭窗帘,他瞥到了南京街头被焚毁的汽车——当地敌对派系武斗的产物。随行官员提醒塞弗,一切都要小心。

随后,莫利·塞弗来到上海,正巧上海正在举办一场农产品博览会。塞弗和他的团队仔细观察后得出结论:中国的制造品并未完全覆盖农业的所有环节。不幸的是,这句私下发表的意见被一位懂英语的路人检举。随后,在一个酒店大堂,塞弗接受了有关人员的质询。

塞弗为自己的失言极力辩解,但他发现这只会让那个检举他的人怒气难消,对方认定了塞弗是蓄意侮辱中国人民。随行的陪同人员低声建议塞弗“最好道歉”,他照做了。塞弗一生以伶牙俐齿闻名,这次也不例外。他立即调转枪头指责西方国家的宣传充满对中国的误读,讲得头头是道,最终他说服了对方相信自己对于中国人民取得的成就极为钦佩。

“这次中国之行让我彻底睁开了眼睛。”他一本正经地承诺。

1967年的盛夏仍未结束,塞弗一行很快结束了一个月的旅行。但一路随行的中国官员不会想到,在塞弗带回国的行李中,藏了整整9800英尺(约3000米)的16毫米电影胶卷——而中国官员搜检衣物时从未发现这一点。

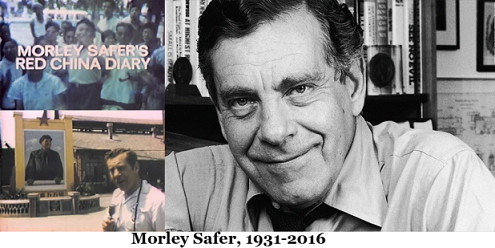

中国之行给塞弗留下最深刻印象的是对毛泽东的个人崇拜,这成为这一系列报道的主题之一。为了防止给人对待共产主义过度温情的错觉,这部纪录片的名字从最初拟定的“莫利·塞弗的中国日记(Morley Safer’s China Diary)”变成了“莫利·塞弗的红色中国日记(Morley Safer’s Red China Diary)”。

一系列电视报道让塞弗博得广泛关注,他成为明星式的人物。《纽约时报》对于他和彼得斯进入中国的方式大为好奇:“他们可能从惊悚电影里得到了启发,才想出这么一出希区柯克式的手段。”

《华盛顿新闻报》则声称这部纪录片是“过去几年来最有趣的纪录片”,甚至对它的内容冠以“塞弗风格(Safer Style)”之名。

《基督教科学箴言报》颇为客观地描述其创见以及局限性:“它可能难以被视为关于中国状况的电视‘白皮书’,但它的确用迷人的一小时时间让观众了解到这个国家如何运作。”

并非每个人都对莫利·塞弗的壮举心存赞美,《哈特福德新闻报(Hartford Courant)》的编辑直言不讳地批评塞弗的纪录片只是“展示了毛泽东希望我们看到的中国影像”,他们怀疑塞弗的团队实际上受到了愚弄。

莫利·塞弗前往中国时,文化大革命正在最狂热的阶段。塞弗和彼得斯不得不在极为受限的历史环境下做出突破,他们成功地向CBS的观众们传达了在中国个人崇拜到达何等的强度,以及政治是如何渗透到每一座工厂、学校和村庄。

三年后,塞弗被调往刚刚开办2年的新节目“60分钟”,在那儿,他开始日复一日出现在无数美国家庭的电视画面里,最终功成名就,跻身在爱德华·默罗(Edward R.Murrow)、沃尔特·克朗凯特(Walter Leland Cronkite)、切特·亨特利(Chet Huntley)这些伟大的新闻人之列。

今年5月11日,84岁的莫利·塞弗宣布从CBS退休,5月15日CBS播放了关于他的专题纪录片。

5月20日,美国新闻史上杰出的电视记者莫利·塞弗突发肺炎死于家中。

评论