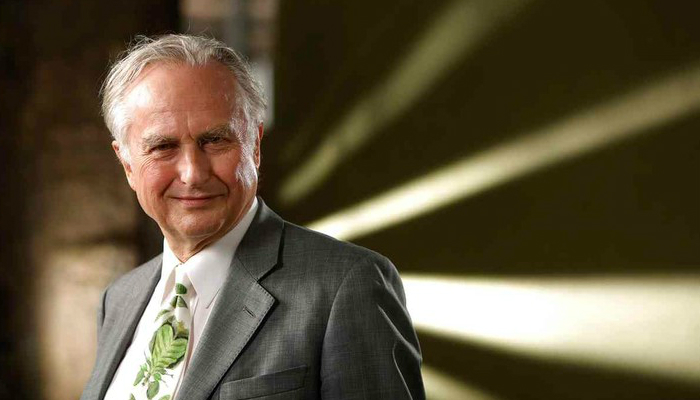

40年前,英国皇家学会会士、科普作家理查德·道金斯在其名著《自私的基因》第一章中写道:若宇宙中的高级生物来访地球,为评估人类的文明水平,他们一定会先问:“你们发现了进化规律没有?” 托一个世纪以来达尔文和无数前仆后继的生物学家的福,我们可以骄傲地回答:“发现了。”

1976年,《自私的基因》成为了第一本真正的科普类畅销书,对公众和科学家而言都是沙滩上的诗意标记:这种观点必须进入我们思考方式,我们的科研,以及我们的文化。

这种观点就是:基因追求永生,而个体、家族甚至整个物种都是这种追求过程的工具。所有生物的活动都服务于基因,因此用比喻的说法来讲,基因是自私的。此前,人们认为自然选择提升了生物的行为,因此推进了个体生物,或者家族,或者生物群体,亦或是物种在时间中的存续。但道金斯说,真正力求生存的是基因自身,只不过存活的最好办法恰好就是在生物个体这种非永生的外壳里与其他基因协作。

这一“基因中心论”帮助解决了一些生物行为研究方面的难题。一个典型的例子便是社会性昆虫中一些怪异之处,如蚂蚁种群中的工蚁存在的意义何在?它们注定不会有后代,只能为集权的蚁后服务。“基因中心论”则给了我们另一条思路:工蚁的存在并不是为了它们自身的发展进化,而是为了保障它们和蚁后体内共享的基因能获得永生。就像印度裔英国生物学家霍尔丹所说: “我会放弃我的生命来拯救我的哥哥?不,但是我会为了救两个兄弟或者八个堂亲而牺牲自己。”

《自私的基因》让我们第一次真正地体会进化论的思想

在当时(20世纪中旬)这样的观点只被一小部分科学家接受,如鲍勃·特里弗斯、比尔·汉密尔顿、约翰·梅纳德史密斯和乔治·威廉斯。《自私的基因》不仅总结了他们的观点,还热情地论证了自然选择的真相。在那之前关于进化机制的研究多建立在学术领域上,并广泛运用数学工具。而道金斯则用通俗的散文笔法让读者对进化论有所了解。霍金的《时间简史》、史蒂芬·平克的《心灵白板论》及尼克·连恩最新出版的《关键问题》可谓都是步他的后尘。

对我们中很多人来讲,《自私的基因》让我们第一次真正地体会进化论的思想。我记得自己年轻的时候,进化论并不是一个引起广泛争论的问题。事实上,我根本不记得学校有教过相关的内容。我在1980年代上中学的时候,进化论、达尔文和自然选择的大部分内容根本就不教。1988年,英国颁布国家教育大纲,包含了一些进化论的内容,但在那之前教授进化论的学校屈指可数。直到今天,让我费解的是,教授进化论的内容依然很少且很晚才进入课堂。进化对于生物世界的一切方面都是至关重要的。就像俄国科学家狄奥多西·杜布赞斯基所说的那样:“没有进化论,一切生物学研究都将是徒劳。”

我自己与进化论结缘要归功于BBC的纪录片《生命之源》(Life on Earth),那还是上世纪80年代,大卫·阿滕伯勒(生物学家、英国广播公司电视节目主持人及制作人)的这部经典之作一遍又一遍地回放,让我首次体会到了进化论的神奇,尽管里面的硬科学知识很少。如果说阿滕伯勒帮我打开了窥探生命奥秘的大门,道金斯就是一剂催我为之上瘾的药。当时我的心理学家父亲拥有一本第一版《自私的基因》,书的封面上动物学家德斯蒙德·莫利斯画了许多超现实的图画,书中道金斯的行文清晰而有力。之后我在上大学时买了一本属于自己的《自私的基因》,现在将它从书架上拿出来,书页中静静地夹着一张伦敦大学学院的复印信用卡,以一种普鲁斯特的方式勾起我1990年代的大学记忆。

遗憾的是,世人更加关注的是道金斯对宗教的蔑视,而他的真正贡献是《自私的基因》对几代科学家和普通读者带来的深远影响。从某种意义上来说,《自私的基因》和道金斯自己在时间上和智识上都是连接两个时代的桥梁:一边是20世纪中叶的生物学泰斗,如罗纳德·费舍,特里弗斯,汉密尔顿,梅纳德·史密斯和威廉姆斯;一边是我们所在的基因组时代,对DNA的探究占据了进化研究的主流。

当代基因组学的复杂并没有侵蚀到《自私的基因》的核心前提

从1976年起,我们对生命的理解出现了繁荣和改变。1990年代基因成为生物学的主流观点,随即掀起了基因研究的热潮,他们开始了宏大的“人类基因组计划”,试图找到所有基因。但这一努力失败了——我们发现的基因不足以解释人类的复杂精致,基因组里充斥并非基因组成的DNA。很多此类区域是基因控制的开关,这种开关告诉基因何时以及何地发挥功能。有些则只不过是在时间长河中已经丧失功能的基因所留下的衰败残余。

人们对基因的认识也有了很大的转变。1976年大家还以为基因就是有蛋白质编码的DNA片段。但今天我们知道有些基因由RNA构成,还有的基因会从一个基因组转移到另一个基因组,进入新的宿主并在那里复制。直到目前我们也不清楚基因组的大部分构成在大多数时间里究竟起到什么作用。如今我们可以一次扫描数百个基因组,在其中寻找DNA自然选择的踪迹,而不管DNA事实上在干什么。这好比通过发现动物在森林的足迹而知道该动物曾在此处驻留过。基因组学一刻不停地研究DNA的复杂构造。当代基因组学的复杂并没有侵蚀到《自私的基因》的核心前提。

道金斯在过去的数年中承受了非分的指责,除了攻击他的宗教和政治观点,人们也攻击他的著作。当我还是本科生的时候,助教建议我们多看些学术文章,少看《自私的基因》。这本书被哲学家、喜剧演员、牧师和记者们攻击,但是大多数敌意是源自人们未能正确理解“自私”在这里只是一种比喻的用法。这些批评意见让人感到讽刺的是,自私的基因这种比喻实际上能够解释利他主义——我们帮助并无直接关系的他人,是因为我们和他们拥有着相似的基因。

学界中对道金斯观点的主要批评意见在于,自然选择并非仅仅在基因或者个体的层次上发生,也能在动物群体的层面上发生。这些来回辩论,比如和伟大的昆虫学家EO·威尔逊之间的争论,常常只是气急败坏的争吵,双方的观点都根深蒂固,说话充满敌意。然而在我和大多数进化生物学家的眼中,进化的基因中心论大多数时候都毫发未损。

这个观点漫布于所有生物学,可以直接追溯到地球生命的开端。对于地球上化学物质到生物的演变的理解,我们已经取得了长足的进步。那时的生命无比简单,原始基因编码的第一条信息估计就是命令基因自我复制。我们已经在实验室里造出了复制自身的分子,或更准确的说,我们创造出条件让这些分子能够在化学自然选择过程中创造自我。我们永远无法知道生命初始的基因是否类似于这些自我复制的分子,因为它们已经消逝于历史的长河之中。但是这种假定仍然让人心情激动,即基因的唯一欲望就是自我繁殖,而基因组如此复杂只是为了让繁殖更加有效率。

道金斯认为生命的起源就在于第一个复制者的起源,也就是第一个基因的出现。但是有一种新近的观点则不这样认为。这种观点认为,遗传学的过程是在一种能够维系信息复制的系统建立之后发生的。细胞里的基因依赖于新陈代谢,这种新陈代谢为基因复制自己的过程提供了能量。我认为通过模拟生物实际的行为来理解生物起源是非常重要的。从逻辑上来讲,某种新陈代谢的发生肯定先于第一个自私的基因的出现,有些人认为这种过程发生于约40亿年以前的海底裂缝。

生命以某种单一基因树的形式一直延续,我们与单细胞生物、古细菌共享好几十种基因。这些基因很可能是最成功的,也是最自私的,它们见证了地球上的整段生物进化史。

鉴于外界的批评,道金斯对自己起这个书名感到有些后悔,他一度表示“永恒的基因”可能更好些。但我不敢苟同,永生意味着某种先见之明和永久性。然而物种会灭绝,基因即使在经历数千年的成功之后也可能失败。生命除了缓步前行以外别无计划。然而,《自私的基因》获得了文学和科学上永垂不朽的地位:只要人类钻研生命,这本书就有人阅读。

1976年来对基因进化的研究

1977

英国生物化学家弗雷德里克·桑格曾经在1958年及1980年两度获得诺贝尔化学奖,是第四位两度获得诺贝尔奖,以及唯一获得两次化学奖的人。桑格用自己发明的“双去氧终止法”成功地定序出一种病毒的基因组序列,这也是首次完整的基因组定序工作。他也因此于1980年再度获得诺贝尔化学奖。

1984

英国莱斯特大学的亚历克·杰弗里斯发现DNA可以用于判别人的身份,也就是今天的DNA指纹图鉴定技术。第二年该技术就投入使用,杀人犯科林·皮奇福克是第一个用DNA鉴定抓住的犯人。

1990

人类基因组计划正式启动,号称是人类历史上最浩大的生物科学工程。科学家们开始着手绘制30亿对人类基因组序列图。

1994

经过全世界研究机构(包括英国癌症研究院)的不懈探索,BRCA1和BRCA2基因被发现了。这两个基因一旦遭到破坏或发生变异,会极大地增加遗传性乳腺癌的患病几率。

1996

一只名叫“多利”的芬兰多西特羊的诞生标志着人类获得了利用成年动物细胞进行克隆的技术。多利诞生于爱丁堡大学罗斯林研究所,在2003年死去。它的尸体至今还在苏格兰国家博物馆展览。

2003

人类基因组计划正式宣告完成,标志着遗传和药学领域的研究步入了一个新纪元。

2006

美国生物学家、企业家,基因技术公司23andMe的联合创始人安妮·沃西基利用一种基于唾液的家用检测工具为人们绘制私人的遗传信息版图,提供个人基因分析,让客户了解他们的遗传性状以获取精确医疗。2013年美国政府禁止沃西基继续提供这种服务,但公司还是在一片争议声中生存了下来。

2013

加利福尼亚的科学家詹妮弗·多德纳和齐磊发明了Crispr-Cas9,该系统能实现对不同基因的激活和抑制,甚至能用于转录调控。

本文作者为英国遗传学家

(翻译:冷君晓)

评论