作者:芝麻

时值六一,一大波儿童剧正在火爆上演,其中最具代表性的莫过于舞台剧版《大圣归来》。而刚刚看过演出的我,不得不给它一个“大写”的差评!

我不会因为是“试演”就原谅你,因为我和其他观众一样,是掏钱买票进来的。

持赠票观看的朋友同样有权愤怒,因为《大圣归来》也浪费了你们两个多小时的生命。

事实上,我对《大圣归来》舞台剧版的演出期待良久。

原版动画堪称奇迹,在中国电影业创造了口碑带动票房“逆袭”的新模式。舞台剧版出品方一直强调的“2000万巨资”“三年时间打磨”“百老汇模式”等关键词,又给这部舞台剧披上了一层“神话”色彩。

但是,当我走进北展剧场看到该剧的舞台美术时,一种不祥的预感便在心中油然而生。

虽然之前就知道舞台版《大圣归来》是一部主打儿童剧宣传渠道的剧,但是望着剧场内“漫山遍野”的学龄前儿童,以及视觉上极其廉价的舞美布景,笔者深感整场演出将会是一场不可挽回的“灾难”。

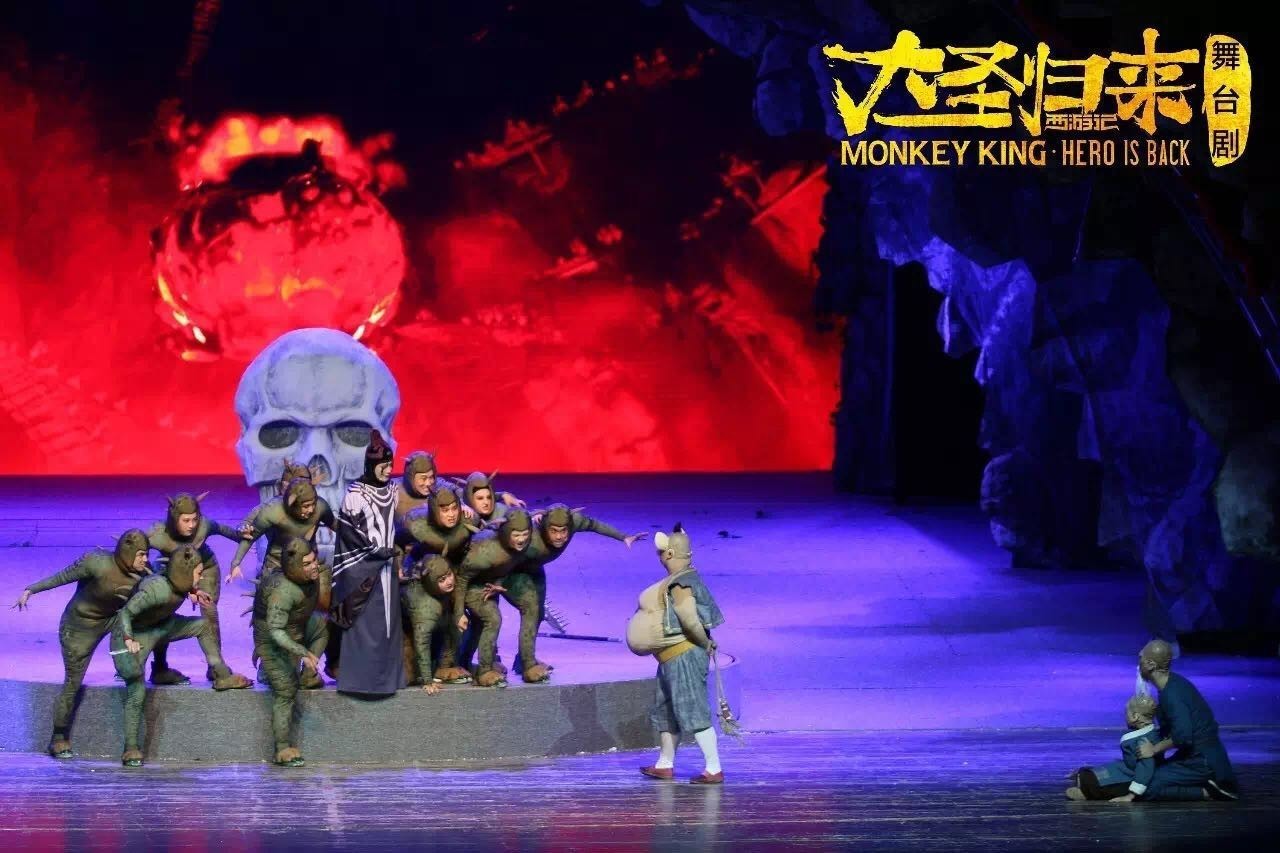

熟悉春晚的朋友一定知道,每年春晚都会有一个专门献给小朋友的节目。这类节目中一般都会出现戴着头套、扮成动物的演员,并融合杂技和魔术等元素,甚至会有一些小朋友在舞台上蹦蹦跳跳……《大圣归来》就是这样一个长达两小时的加长版的春晚节目。

将《大圣归来》定位成儿童剧,或许会让原著党黯然神伤,但这本身并没有错。然而仅从时长来看,该剧演出就是一部对儿童观众极其不友好的儿童剧。拖沓的节奏、冗长的剧情导致最后剧场内小孩子哭声一片、大孩子满地乱跑,完全丧失了舞台剧本身应有的气场。

尽管舞台上不仅有转台和传送带,还有led大屏幕不停地“忽闪”,甚至演员们被吊在威亚上飞来飞去,但所有技术上的努力都不能抹去演出带给观众的“粗糙”质感。

我们说原剧本是一个“从英雄到平民,从平民再成为英雄”的以英雄命名的故事,但是在编剧、导演“成人化”审美趣味的导向下,演出增加了很多恶意搞笑的段落,这使得故事主线混淆不清、人物行动目的不明。

剧本混乱必然导致呈现上的主次不清,小妖精们抢了太多的戏份,大圣与各个反派的战斗则显得草草了事。大圣与混沌的大决战简直就是一秒钟带过,全靠观众自己脑补。整部剧给人的感觉就是:困、困、好困,呀,终于要到高潮了,纳尼,高潮竟然是谢幕???

面对这样一台耗资不菲但却“质量惊人”的舞台剧,我的内心因为涌起了十万个为什么而久久不能平静。既然有原IP的版权合作,一个好好的故事怎么就不能好好讲呢?如果不能在剧场中开发原文本所不具备的审美价值亦或体验价值,那IP再生产还有什么意义呢?

如果说小说改编成电影是为了赚快钱,那么热门电影IP“逆流”改编成舞台剧又是为了什么呢?一部戏的投资再大,跟一部小成本的电影相比也只是零头;一部戏的票房收入再高,与一部卖得好的院线电影相比还只是零头。从资本运作的角度上来说,IP的剩余价值早已被院线电影榨取得所剩无几,那么戏剧工作者费力不讨好地“炒冷饭”究竟是为了什么呢?

窃以为,这种“怪现状”首先源自中国戏剧观众对本土原创戏剧的不信任。既不是外国戏,也没有大明星,若再没有一个耳熟能详的IP名称,观众购票入场的可能性恐怕小之又小。

其次是因为中国的戏剧观众还停留在追求体验感的阶段。中国看客骨子里对杂耍的追求已经流入到了剧场里。相较于一句精妙的台词,声光电的刺激可能更容易让观众觉得演出可以值回票价。

IP戏剧改编的第三个原因则是戏剧工作者对相同的主题产生了创作冲动。想要打造一部“制作精良”的戏剧不易,出品一部“良心制作”更难。我不排斥IP改编,但我希望所有的改编都可以更有诚意。

我不认为剧场是一块圣地,但我认为剧场是有其特殊属性的宝地。

如果你能够找到老题材的新角度,对大IP言之有物,我们欢迎;

如果你能够做到像美国版Sleep No More一样设计巧妙、无懈可击、不可重复的体验感,我们欢迎;

如果你能把一个非常商业化、快餐化、爆米花化的“口水故事”以非常独特的方式搬上舞台,我们也会欢迎。

对于那些三者不占其一的IP戏剧,我认为每一部都将是加速中国戏剧恶性循环的一块毒瘤。

最后,我想说百老汇的经典模式确实会经历试演、预演和正式驻演三个阶段,却并非从项目之初就下定决心“耗时三年”,而是在试演和预演阶段不断地淘汰剧目。简言之,试演表现不佳的剧目将不会有下一轮预演的机会。

出于一个观众的好意,我建议《大圣归来》的出品方:要么重整旗鼓、推倒重来,要么干脆就关羽刮骨、断舍离。

评论