撰文 | 顾言

来源 | 布林客BLINK

一

在17世纪的欧洲,有一本书被众多画家奉为圣经:切萨雷·里帕(Cesare Ripa)的著书《圣像》(Iconologia)。

书中,他建议如何用一个人的品质和外表来描绘美德和抽象的概念。里帕说,“绘画”应该是这样的:

“一个美丽的女人,有一头乌黑的秀发,蓬乱而扭曲着,锋利的眉毛显示了她丰富的想象力。嘴巴蒙着一块布,系在耳后,她的喉咙处挂着一个面具用链子栓着,写着‘模仿’。她一手里拿着一把笔刷,另一只手里拿着调色板,衣服上披着一层薄纱。”

阿特米西亚·真蒂莱斯基《扮成绘画女神的自画像》

在17世纪30年代末,有一位意大利女画家,阿特米西亚·真蒂莱斯基(Artemisia Gentileschi)把自己的肖像画成了绘画女神的样子。画中的阿特米西亚雄壮、魁梧,蹙着两道平直的剑眉,双臂和背部呈拱形,支撑起整个画面。她像是正在扶起巨石的壮士,又像是准备打败怪兽的英雄。

自中世纪以来,极少有艺术家会这样表达绘画女神,不追求一种神圣唯美的高贵,而是呈现出绘画行为的本质,即以画画为例的艺术创作其实是这样一种高强度的体力劳动。

画中的阿特米西亚,她的手上有斑斑点点的炭笔痕迹,手里拿着画笔和调色板。她腰部以下的身体与黑暗的背景融为一体,强烈的光线落在她的额头和胸前,让观众很自然地把目光聚集到她的上肢行动中。阿特米西亚用短缩法表现的上半身,正朝着光的方向倾斜,显得女神格外强壮伟岸。利用这一形象,画家把自我的野心与绘画女神的意象重合在一起,阿特米西亚可谓是信心满满,踌躇满志,傲视群雄。

阿特米西亚·真蒂莱斯基《朱迪斯和她的女仆》

《扮成绘画女神的自画像》这幅画所表达出的,不仅是阿特米西亚对于艺术创作的热情,还巧妙地表达出了一种强烈而坚定不移的自我意识和自我肯定。并且,这种真实而专注的眼光,使得这幅作品——这幅巧妙的自画像——足以成为“工作中的艺术家”这个古老主题中的经典范例。

绘画本身就是艺术家实施自我意识、自我认知、自我观察的一种表达方式。无论画面内容是否是自画像,画什么与怎么画都与艺术家的自我意识有着紧密的关系。自文艺复兴之后,人文主义思想得到广泛传播,艺术家的创作过程本身,就是一次次的自我审视和重新认识的行为,同时,还侧面记录下来了时代对于个体自我意识的影响。

阿特米西亚·真蒂莱斯基《亚历山大·圣凯瑟琳》

就像是阿特米西亚完成《扮成绘画女神的自画像》的时期,在法国,由玛丽·美第奇女王及其儿媳奥地利的安妮的推动下,社会上出现了对“女强人”的膜拜风潮。阿特米西亚身为一个天资聪慧的女画家,少女时期却受到了男性导师的侵犯与强暴,之后又遭受了法庭的不公对待,可谓是女权艺术觉醒的祖师奶奶。

作为一个专画女英雄和女斗士的巴洛克风格画家,阿特米西亚是第一位进入佛罗伦萨设计学院的女性艺术家,打破了性别的壁垒。又因她受到了美第奇家族的资助和庇护,她在佛罗伦萨为米开朗琪罗的侄子,小米开朗琪罗工作了很长一段时间。因此,阿特米西亚在她还活着的时候,就已经名气在外,十分成功。

阿特米西亚·真蒂莱斯基《朱迪斯斩杀赫罗弗尼斯》

她的画幅很大,风格与主题也是英雄主义的;而她对英雄的理解与诠释也都是自我意识与自身经历的延伸——她画中的女英雄尽管长相不一,但都是智慧与果敢的,男性多半是上了年纪的阴险小人,随时准备接受来自女英雄的打击与审判。从许多精心描绘的画面细节和故事叙述上,人们都能看出,阿特米西亚一直都在画着自己。

二

绘画体现的意境是一种时间定格的叙述语言,是其他艺术形式所不能替代的。它如一面面镜子,向人们再现了艺术家当时的精神面貌和生活状态,成为了我们了解艺术家的有效途径。

罗吉尔·凡·德尔·韦登(Rogier van der Weyden)的祭坛画

在过去欧洲的绘画批评中,人们关注的焦点是:绘画艺术在社会秩序、时代环境下所展现的行动可能性,以及绘画行动与精神之间的关系,尤其是画家作为创作者的自我意识的影响,艺术作为一种自主的文化批判的精神力量。

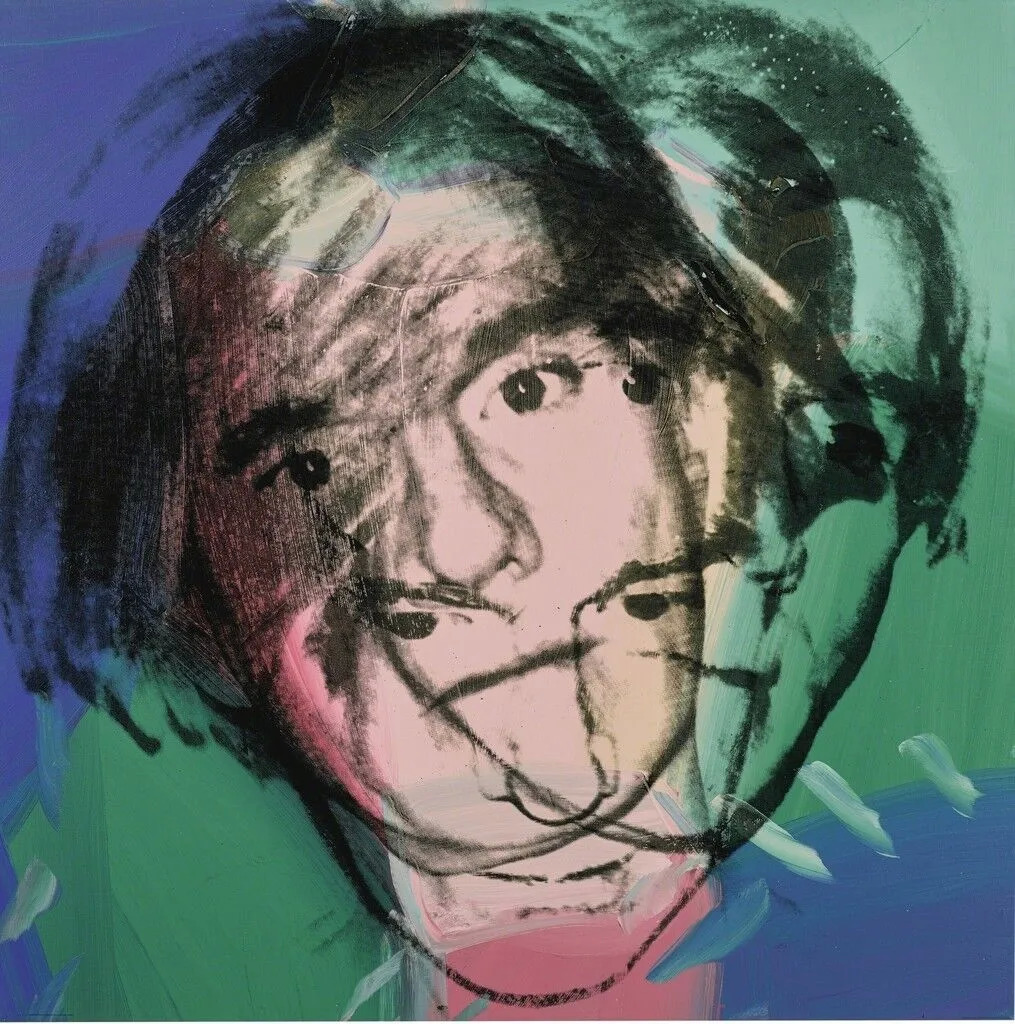

安迪·沃霍尔的自画像

尽管从通俗意义上讲,艺术就是美的技术,但是,艺术关于美的定义与表现只是其作为广大艺术形态中的一个大型分支;艺术的形式、诞生与发展一定是和其发生的土壤息息相关的。这种土壤概括来看,可以被描述为“在某种程度上,外部条件的综合联动应用,包括但不限于艺术发展中创作者所处的艺术环境、历史氛围、主流文化流行趋势、创作者过去经历的人生轨迹、受教育程度、创作作品时的初衷与诉求等诸多方面的影响”。这种影响大到战争与革命,小到艺术家听过的一曲旋律或读到的一本书,从行为社会学的角度来看,都是社会行为对创作者自我意识的某场“催化作用”,必然会在其后来的艺术创作里产生有迹可循的线索。

爱德华·蒙克的自画像

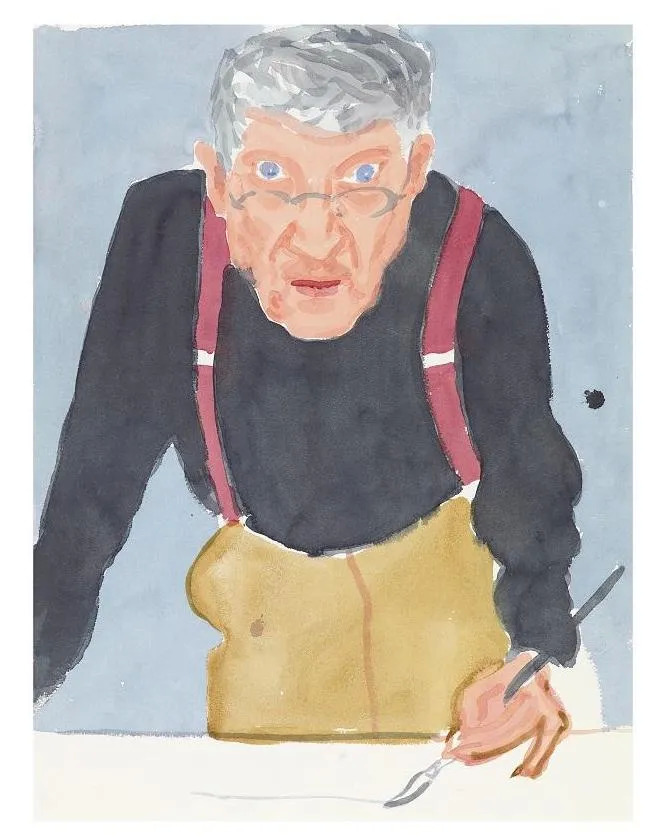

从这个方面来看,“工作中的艺术家”成为一种丰富的绘画主题并不意外:一方面,自画像的机遇让艺术家获得了一次自我精神的自由反应;另一方面,工作中的状态又呈现出每一位创作者生存的空间、时代、思想、文化,作为个体来与整个社会进行相应的互动。

伦勃朗《自画像》1665 – 69

通过作品当中自我精神的反应,“工作中的艺术家”一边记录自己,一边寻找社会中可以产生精神共鸣的受众——这是一种极为高尚且独立的反应模式。在完成与艺术的共鸣者之间的情感意识共鸣,即提供给受众所需要的“美的感受“之后,创作者就完成了自我与社会的交融。而这种合作,又对其自身的自我描述、自我认知、自我肯定,具有不可替代的积极贡献。一方面,“工作中的艺术家”体现了存在主义的哲学性,另一方面,又完成艺术家对社会的相应服务,一个“天人合一”的完美闭环便因此达成了。

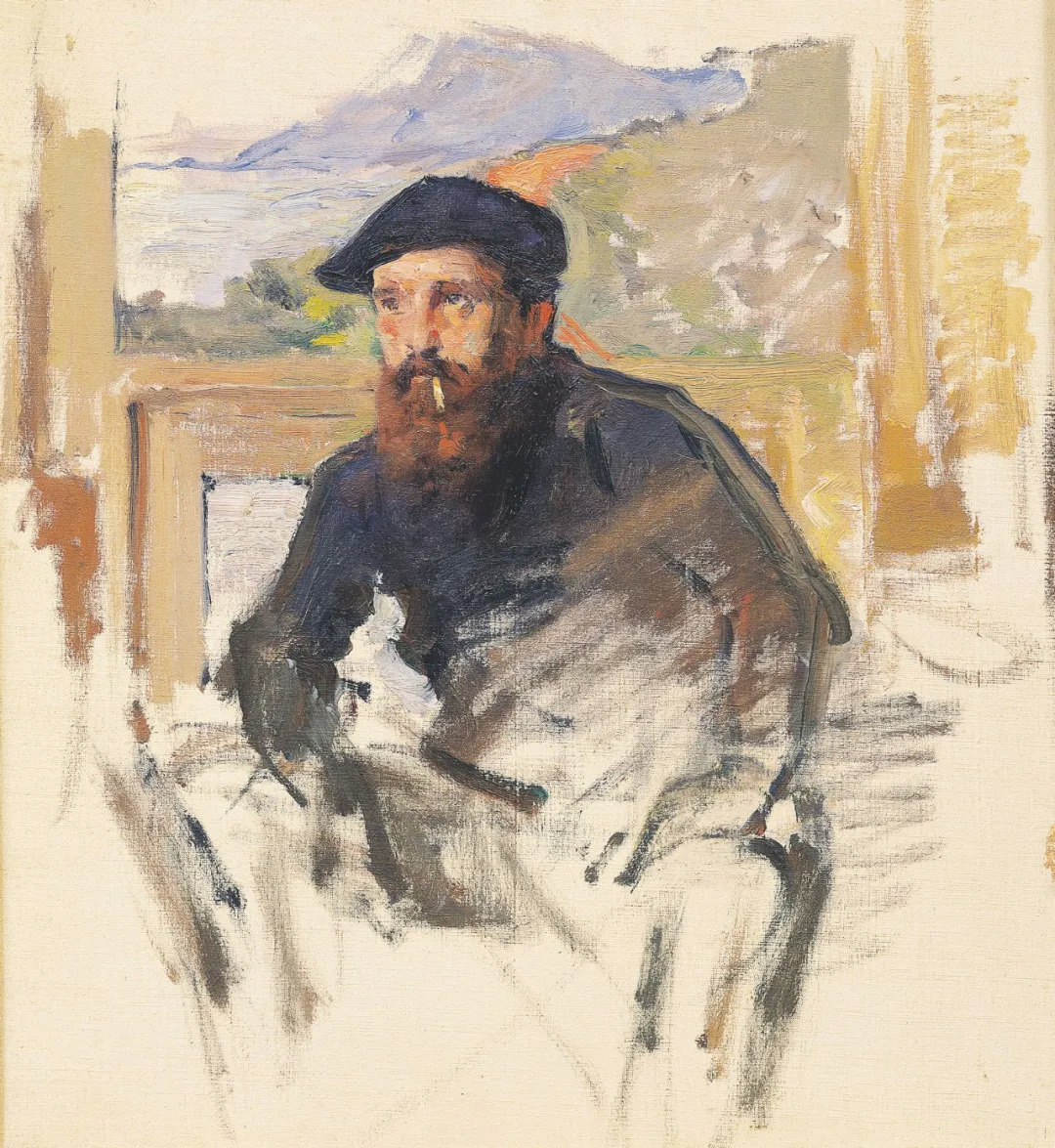

克劳德·莫奈《自画像》

在这种双赢的描述中,自我概念的建立是创作的基础。“自我”,是一个人关于自己的信念的精神集合。唯我主义与唯意志论的观点的成熟,为艺术家开启了个人思想、个人天赋与创作灵感的康庄大道。从现代主义的诞生开始,欧洲艺术家们从原本的、对客观、外在、物质形态的表现,进而转化为对“自我”、对个人内在精神的无限追求。这一条道路和传统艺术呈现出完全不同的模式。

三

在中世纪的欧洲,基督教占有统治地位,从上至下,决定了当时的社会生活和意识形态,艺术不可避免地具有浓厚的宗教色彩,充当着上帝与教会的代言人的角色。因此,也有人将欧洲中世纪艺术称为“基督教艺术”。尽管中世纪的艺术仍是丰富多采的,硕果累累,并为欧洲艺术奠定了基础,但是,欧洲艺术在其诞生阶段的最主要功能,还是不可动摇地为神学所服务。欧洲是天主教的发源地,不仅是天主教,可以说,欧洲的宗教统治一直没有断绝过。

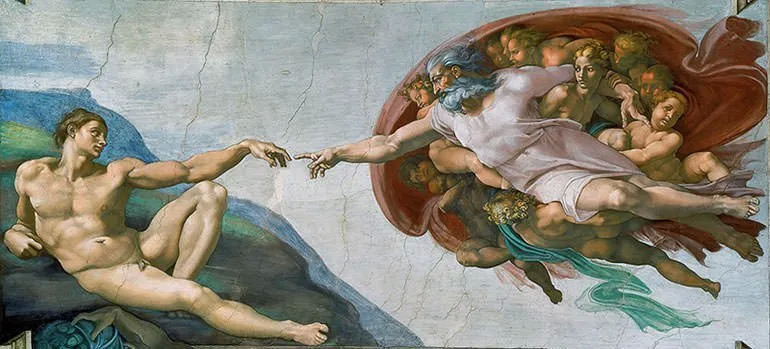

米开朗基罗《亚当的诞生》

到文艺复兴时期,个人的精神开始出现觉醒,艺术创作也就开始了一定程度的“服务自身”的追求。人对自我的认识得到了进一步的提高,艺术家开始不再满足于把自己当成神的羔羊,而将自己作为和神基本等同的个体来看待。这种自我意识上的觉醒,影响了整个西方的文化的思想走向,为之后的莎士比亚、卢梭、伏尔泰等文化思想先哲的思想理念打下了基础,并最终反哺到现代欧洲艺术,赋予其独特思想性与哲学性。最终,自我意识的进步,将艺术从对理想世界的反映中提升出来,达到对自我主观世界的表现,产生了印象派艺术和后来的表现主义艺术。

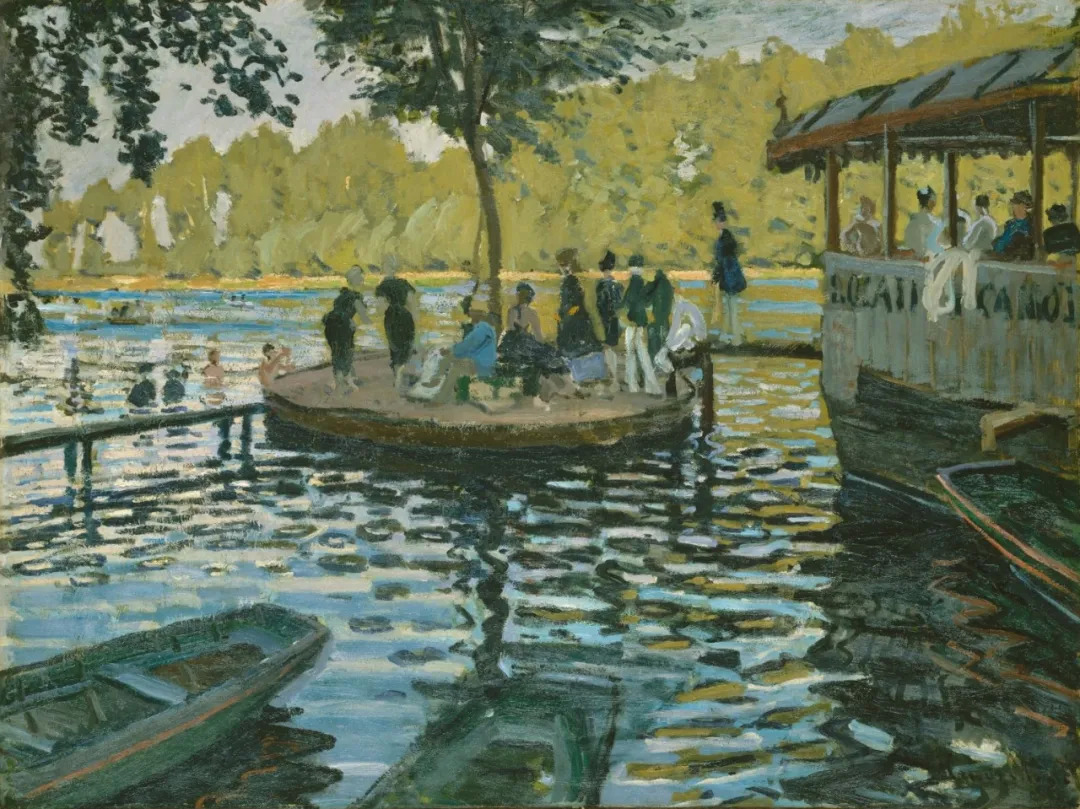

克劳德·莫奈的印象派绘画

不可否认的是,即使再怎么有别于与西方传统艺术,现代欧洲艺术还是存在有为现实服务的属性的。只是这种为现实服务的属性,并不是之前受思想禁锢或者是受相应的统治者的要求下产生的,而是出于个人思想的现实反馈来进行创作的一种自发举动,其根本性上是有所区别的。

丢勒《自画像》1500年

一般而言,自我概念体现了“我是谁?”,而这一问题的答案,由一个人的自我意识、自我判断、自我价值而综合组成,并且与自尊、自信、自洽等认知和社会中的自我定位相互作用,从而形成一个整体的自我概念。这个概念是动态的,它包括过去、现在和未来的自我,其中,未来的自我代表了一个人对其可能成为什么、或想要、不想成为什么的想法,而其中潜在的可能性可以作为一种激励,完成自己价值的提升。

凡·高《画家自画像》1887-1888

在对未来自我的描写中,抒情化的自我表达成为了很多艺术家、诗人、音乐家的主要创作。从外部世界的观察,返回到自身的觉醒,这个过程在很多媒介的艺术表达里是相似的。例如,在一首诗中,一幅画中,创作者同样能够描述一个转变的过程,一个从宗教、历史、从权力向自我意识的转变过程。一位诗人面对上帝所施予的时间,在对人类命运的感悟中,在对自我意识的打磨中,宣告了这一转变的开始。

大卫·霍克尼的《自画像》

四

显而易见,在加缪的《工作中的艺术家》这篇短篇小说中,字里行间都渗透着作者对艺术与社会问题的深刻思考,是一种艺术家对艺术创作的讽刺性的评论。

加缪

而在弗里达现存的143幅油画中,有55幅是自画像。她于1925年开始,利用床铺上的特制画架和装在床顶的镜子作画,其后的20年左右里,弗里达的每一幅画、每一张照片、每一次书信,都无一例外地记录下来了工作中的艺术家状态。

弗里达《两个弗里达》

她说:“我画自己,是因为我经常孤独一人,而且我最了解的便是自己。”那以令人难忘的沉痛笔触,描绘出的不仅是她在身体里感受到的痛苦与无奈,还是所有人的脆弱、生死和腐朽。

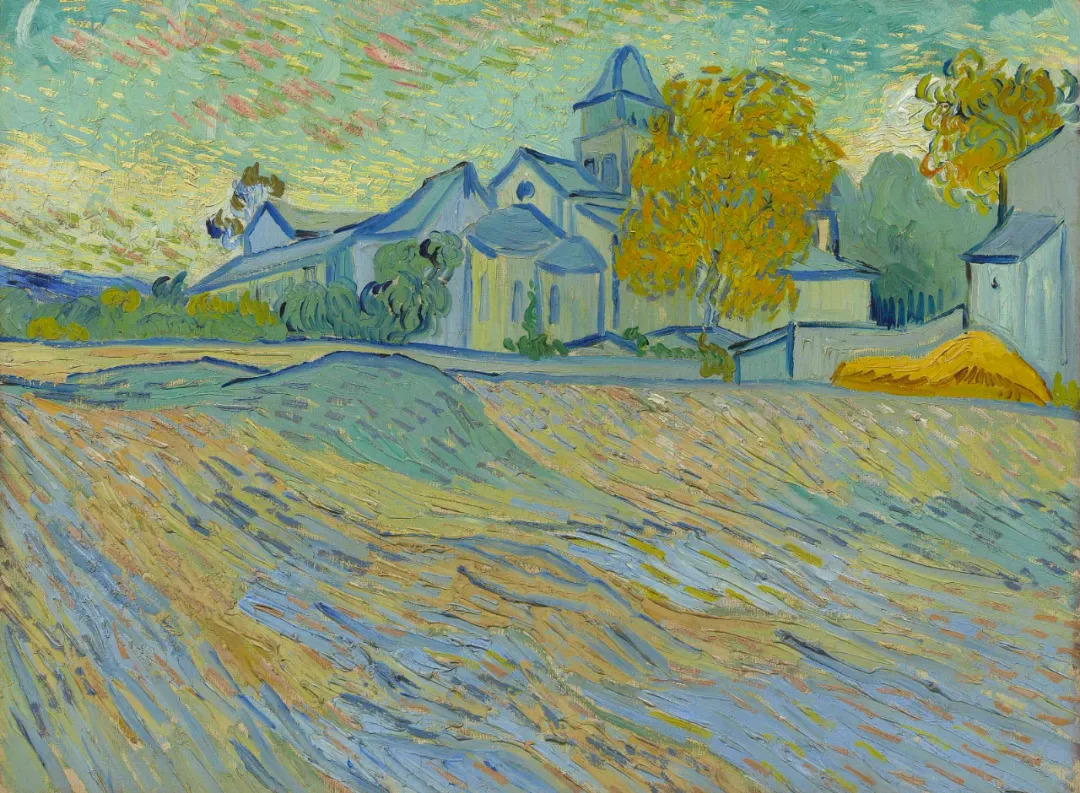

而在1889年的《圣雷米疗养院与教堂风景》这幅明亮的风景画里,画面中虽然没有出现凡·高的身影,但这场美妙绝伦的秋日风景开创性的让我们看到了一个活生生的画家内心。那些富有触感的明亮的油彩,生动活泼的田野,沐浴在绿松石和赭石中,空气与干草在缠绵悱恻的对话,疗养院与教堂的风光和秋叶的暖黄、棕色形成鲜明对比。

凡·高(1853-1890)《圣雷米疗养院与教堂风景》1889年

这幅画充满了画家的个人气息,构成田野的修长而飞奔的笔触,记录下他内心的激动与热情,构成天空的飞快、短促的气流感,以及画家对树木、叶片的圈点的画法,都极力拉扯着观众的眼睛。这种动感的描绘与建筑物的坚固形成鲜明对比——这种富于脉动的生命感,是凡·高为理想化自我的某种表述。这画中处处露出一种对生命的真切渴望与无限悸动,可以说是凡·高最伟大的自画像。

阿特米西亚·真蒂莱斯基的画作

在中世纪为例的传统艺术里,上帝始终被看作人类信仰和思维的最高标准,因此,从神权到人权的这一转变也发生了全新艺术意义的诞生。诗人与画家们,带着自信的眼神完成了这一转变,经历与完整了“新与旧”的接触与变革。旧的现实与秩序被打破,一切人事物都获得了新的存在形式与存在意义,这一伟大的时刻,也就是艺术产生的时刻。

弗里达的《自画像》

在象征着一片虚无天地的灰暗氛围下,耶稣的受难不再是宗教意义的唯一典故,而是成为了所有创作者面对苦难、面对悲伤、面对突破时所迎接的挑战,赋予这个运动着的世界以一种永恒意义的尝试。人类倾听到了生命的声音,超越一切宗教、历史和权力的声音,却不必担心归属与意义,因为它始终是发自每一个创作者内心的,无法为他人所定义。于是,创作者的时代终于到来。

弗里达的肖像记录

站在艺术创造者的立场上,赋予世界一种不同于以往的意义,这或许也就是作为艺术家的神圣使命。自我意识,不是通过单件艺术作品获得的,而是通过长期的亲自创造、艺术的实践、成败交锋的过程中,使自我的存在获得永恒的意义。我们关于自我的看法常常受到各个方面的影响,而类似凡·高、弗里达、加缪等艺术家对于艺术功能的观点,既是他们本人思考自我与时代的结果,同时,也是后人对这条人类文化长河进行精神研究的宝贵资料。

来源:布林客BLINK

评论